Sep 27, 2016 | Non classifié(e)

“J’y reviens après cinq ans : le premier impact est déconcertant, je ne reconnais plus le Venezuela. La description que m’en avait fait le jeune qui était à côté de moi dans l’avion exprime la douleur d’un peuple affligé mais non résigné. « J’ai encore un peu d’espérance », me disait-il, en me décrivant les plus beaux sites de son Pays et en m’invitant à aller les visiter. A Caracas les personnes transmettent une sensation de vide. Seuls les enfants donnent une touche de vitalité à une réalité qui semble se montrer absurde. Le voyage en direction de Puerto Ayacucho a duré plus de 17 heures. Au cours du trajet mon regard se pose sur un jeune qui, fouillant dans une poubelle, cherche ce qui reste à manger. Mais c’est surtout la nouvelle de deux jeunes, âgés de 14 et 15 ans, tués parce qu’ils avaient été trouvés en train de voler une mangue sur un arbre, qui me fait voir à quel niveau de peur et d’absence de partage on est arrivé. C’est un autre type d’homicide dû à la faim. La ville se trouve à la frontière avec la Colombie. La plaie qui l’infeste est représentée par les homicides de jeunes qui, aux yeux de ceux qui devraient les protéger, apparaissent comme des violents, des voleurs qui méritent le châtiment suprême. C’est ce qui est arrivé à Felipe Andrés, un jeune de 17 ans qui, pour protéger son frère, cache à ceux qui l’avaient enlevé de la maison de sa grand’mère l’endroit où il pourrait se trouver. Pour cette raison il est sauvagement tué avec un nombre de projectiles égal à son âge.

“J’y reviens après cinq ans : le premier impact est déconcertant, je ne reconnais plus le Venezuela. La description que m’en avait fait le jeune qui était à côté de moi dans l’avion exprime la douleur d’un peuple affligé mais non résigné. « J’ai encore un peu d’espérance », me disait-il, en me décrivant les plus beaux sites de son Pays et en m’invitant à aller les visiter. A Caracas les personnes transmettent une sensation de vide. Seuls les enfants donnent une touche de vitalité à une réalité qui semble se montrer absurde. Le voyage en direction de Puerto Ayacucho a duré plus de 17 heures. Au cours du trajet mon regard se pose sur un jeune qui, fouillant dans une poubelle, cherche ce qui reste à manger. Mais c’est surtout la nouvelle de deux jeunes, âgés de 14 et 15 ans, tués parce qu’ils avaient été trouvés en train de voler une mangue sur un arbre, qui me fait voir à quel niveau de peur et d’absence de partage on est arrivé. C’est un autre type d’homicide dû à la faim. La ville se trouve à la frontière avec la Colombie. La plaie qui l’infeste est représentée par les homicides de jeunes qui, aux yeux de ceux qui devraient les protéger, apparaissent comme des violents, des voleurs qui méritent le châtiment suprême. C’est ce qui est arrivé à Felipe Andrés, un jeune de 17 ans qui, pour protéger son frère, cache à ceux qui l’avaient enlevé de la maison de sa grand’mère l’endroit où il pourrait se trouver. Pour cette raison il est sauvagement tué avec un nombre de projectiles égal à son âge.  Nous sommes dans un des quartiers des faubourgs de Valencia. Je suis frappé de voir la file des gens qui attendent d’acheter des bouteilles de gaz. Angel, 12 ans, candide comme son prénom, me confie avec une simplicité désarmante : « Je ne grandis pas parce que je ne bois pas de lait ». Le lait en poudre aussi fait partie des biens les plus précieux du Pays. Me restent dans les yeux les regards simples et très vivants des petits que j’ai connus. Une soirée avec les jeunes. On sent chez eux une grande soif de s’en sortir. Leurs expériences renforcent leur volonté d’être porteurs d’espérance, en commençant avec leurs amis, à l’école, au travail… Dans la Nuée. Un minibus nous conduit sur les hauteurs, là où se trouve le Centre Mariapoli “la Nuée”. On y arrive en traversant des lieux marqués par la pauvreté. Ici aussi différentes files attendent de pouvoir acquérir quelque denrée. Gabriel me remercie pour le gâteau que je lui ai offert. « Tu sais, je n’en mage que le dimanche » me dit-il – « Et les autres jours ? » « Les autres jours, seulement de la soupe ». Je lui demande s’il est content qu’on soit ensemble. « Oui – me répond-il – parce qu’ici tout le monde est heureux ».

Nous sommes dans un des quartiers des faubourgs de Valencia. Je suis frappé de voir la file des gens qui attendent d’acheter des bouteilles de gaz. Angel, 12 ans, candide comme son prénom, me confie avec une simplicité désarmante : « Je ne grandis pas parce que je ne bois pas de lait ». Le lait en poudre aussi fait partie des biens les plus précieux du Pays. Me restent dans les yeux les regards simples et très vivants des petits que j’ai connus. Une soirée avec les jeunes. On sent chez eux une grande soif de s’en sortir. Leurs expériences renforcent leur volonté d’être porteurs d’espérance, en commençant avec leurs amis, à l’école, au travail… Dans la Nuée. Un minibus nous conduit sur les hauteurs, là où se trouve le Centre Mariapoli “la Nuée”. On y arrive en traversant des lieux marqués par la pauvreté. Ici aussi différentes files attendent de pouvoir acquérir quelque denrée. Gabriel me remercie pour le gâteau que je lui ai offert. « Tu sais, je n’en mage que le dimanche » me dit-il – « Et les autres jours ? » « Les autres jours, seulement de la soupe ». Je lui demande s’il est content qu’on soit ensemble. « Oui – me répond-il – parce qu’ici tout le monde est heureux ».  Au moment du départ une autre nouvelle déconcertante : j’apprends que Fabián, un garçon très pur et plein de vie a perdu son père de façon tragique, tué par des assassins. Je lui raconte mon expérience : celle de la maladie et du départ pour le ciel de mon papa qui m’a rapproché de Dieu. Nous nous regardons et il semble que nous nous comprenons au moins un peu. Nous arrivons à Maracaibo, la ville la plus chaude du Venezuela. Nous faisons un tour et nous parcourons les 8 kilomètres et plus du pont qui la relie à San Francisco. A Tamale nous attend une journée avec les Juniors pour Un Monde Uni. Entendre dire par une jeune de treize ans : « J’ai encouragé ma maman à pardonner à ceux qui avaient tué mon père », ne peut laisser indifférent. Le Rendez-vous suivant est dans une paroisse. On est accueillis avec des chants, puis le dialogue commence : « Que faire quand un garçon te dit qu’il ne rentre pas chez lui parce qu’il n’a rien à manger ? » Je cherche à lui répondre en parlant de la douleur et du silence de Dieu ressenti par Jésus sur la Croix. Nous nous quittons avec la pensée qu’un des garçons communique à tous : « La force de l’amour est plus forte que la douleur ». (A.S.)

Au moment du départ une autre nouvelle déconcertante : j’apprends que Fabián, un garçon très pur et plein de vie a perdu son père de façon tragique, tué par des assassins. Je lui raconte mon expérience : celle de la maladie et du départ pour le ciel de mon papa qui m’a rapproché de Dieu. Nous nous regardons et il semble que nous nous comprenons au moins un peu. Nous arrivons à Maracaibo, la ville la plus chaude du Venezuela. Nous faisons un tour et nous parcourons les 8 kilomètres et plus du pont qui la relie à San Francisco. A Tamale nous attend une journée avec les Juniors pour Un Monde Uni. Entendre dire par une jeune de treize ans : « J’ai encouragé ma maman à pardonner à ceux qui avaient tué mon père », ne peut laisser indifférent. Le Rendez-vous suivant est dans une paroisse. On est accueillis avec des chants, puis le dialogue commence : « Que faire quand un garçon te dit qu’il ne rentre pas chez lui parce qu’il n’a rien à manger ? » Je cherche à lui répondre en parlant de la douleur et du silence de Dieu ressenti par Jésus sur la Croix. Nous nous quittons avec la pensée qu’un des garçons communique à tous : « La force de l’amour est plus forte que la douleur ». (A.S.)

Sep 26, 2016 | Focolare Worldwide, Senza categoria

John: “C’est le début de l’année scolaire. Notre fils entre en avant dernière année, mais dès le premier jour d’école il dit à ma femme Claire qu’il n’y retournerait plus parce qu’il ne supporte pas les gens. Depuis lors il reste enfermé dans sa chambre pour n’en sortir que lorsqu’il est sûr que nous sommes déjà endormis. Il ne me parle pas, et uniquement sporadiquement avec sa mère. J’avoue que ce n’est pas facile d’accepter le rôle d’être rejeté par son propre fils. Ce qui m’aide à avancer c’est la phrase de l’évangile : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13,34). Une nuit, il prend la décision désespérée de se suicider, mais alors que nous appelons l’ambulance, il s’échappe par la fenêtre englouti par la nuit. La police fouille la zone mais en vain. Un jour il revient de lui-même, de sorte que nous pouvons lui faire faire un séjour à l’hôpital. Une semaine de thérapie intensive pour une personne en proie à la panique et terrifiée, avec des gens et dans des espaces fermés est très longue ! Jour et nuit nous sommes avec lui. Nous dormons à tour de rôle, afin qu’à son réveil il nous trouve à ses côtés. C’est la seule manière qui se présente à nous pour l’aimer concrètement. Lorsqu’il sort, nous arrivons à le convaincre de s’insérer dans un programme de thérapie quotidienne. Ne pouvant rien faire d’autre, ma femme et moi lui donnons toute notre aide pratique, en confiant notre fils à Dieu et Lui demandant de faire le reste. Nous nous rendons compte qu’Il le fait véritablement, y compris en l’introduisant dans un groupe de jeunes qui, malgré leur souffrance, se soutiennent en vivant l’un pour l’autre ». Claire : «Avec une des filles du groupe naît une amitié et très vite elle devient membre de notre vie familiale. Elle a de nombreux problèmes, et pas des moindres la toxicodépendance, mais elle montre qu’elle sait comprendre notre fils. Elle l’aide à dépasser ses moments d’anxiété, alors que lui la soutient dans ses difficiles tentatives de se soustraire à la drogue ». John : « Assez vite cependant leur relation s’interrompt, parce que notre fils s’oppose à tout genre de drogue. La fille passe un séjour forcé à l’hôpital où elle semble arriver à s’en sortir. Et quand elle le quitte ils essaient de reconstruire leur relation sur une base plus solide : « plus de drogue ». Après quelque temps ils décident de se marier ». Claire : “Un mois avant le mariage notre fils m’appelle très préoccupé : “ Maman, elle prend de nouveau de la drogue, qu’est-ce que je dois faire ? ». Ce n’est pas facile de répondre. Je pourrais en profiter pour lui dire de la quitter, mais il me semble que ce n’est pas la bonne solution. Je lui suggère donc de bien regarder au fond de son cœur : « Si tu vois que tu as aimé de manière sage et jusqu’au bout, alors c’est le moment de dire que tu as fait toute ta part qui est terminée ; mais si tu vois qu’en toi il reste de l’amour « sage » que tu peux encore lui donner alors continue à essayer ». Un long silence s’en suit, et puis « Je crois que je peux aimer un peu plus ». Après le mariage ils réussissent à trouver un excellent centre de soins avec un suivi dans un dispensaire extérieur. 14 longs mois se passent durant lesquels elle arrive à rester fidèle à « plus de drogue du tout ». C’est un long chemin pour tout le monde, mais l’amour évangélique que nous essayons de vivre entre nous deux – en versant même des larmes – nous donne la force d’aimer notre fils dans cette situation délicate. Un amour qui peut-être l’aide lui aussi à comprendre comment aimer sa femme ».

John: “C’est le début de l’année scolaire. Notre fils entre en avant dernière année, mais dès le premier jour d’école il dit à ma femme Claire qu’il n’y retournerait plus parce qu’il ne supporte pas les gens. Depuis lors il reste enfermé dans sa chambre pour n’en sortir que lorsqu’il est sûr que nous sommes déjà endormis. Il ne me parle pas, et uniquement sporadiquement avec sa mère. J’avoue que ce n’est pas facile d’accepter le rôle d’être rejeté par son propre fils. Ce qui m’aide à avancer c’est la phrase de l’évangile : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13,34). Une nuit, il prend la décision désespérée de se suicider, mais alors que nous appelons l’ambulance, il s’échappe par la fenêtre englouti par la nuit. La police fouille la zone mais en vain. Un jour il revient de lui-même, de sorte que nous pouvons lui faire faire un séjour à l’hôpital. Une semaine de thérapie intensive pour une personne en proie à la panique et terrifiée, avec des gens et dans des espaces fermés est très longue ! Jour et nuit nous sommes avec lui. Nous dormons à tour de rôle, afin qu’à son réveil il nous trouve à ses côtés. C’est la seule manière qui se présente à nous pour l’aimer concrètement. Lorsqu’il sort, nous arrivons à le convaincre de s’insérer dans un programme de thérapie quotidienne. Ne pouvant rien faire d’autre, ma femme et moi lui donnons toute notre aide pratique, en confiant notre fils à Dieu et Lui demandant de faire le reste. Nous nous rendons compte qu’Il le fait véritablement, y compris en l’introduisant dans un groupe de jeunes qui, malgré leur souffrance, se soutiennent en vivant l’un pour l’autre ». Claire : «Avec une des filles du groupe naît une amitié et très vite elle devient membre de notre vie familiale. Elle a de nombreux problèmes, et pas des moindres la toxicodépendance, mais elle montre qu’elle sait comprendre notre fils. Elle l’aide à dépasser ses moments d’anxiété, alors que lui la soutient dans ses difficiles tentatives de se soustraire à la drogue ». John : « Assez vite cependant leur relation s’interrompt, parce que notre fils s’oppose à tout genre de drogue. La fille passe un séjour forcé à l’hôpital où elle semble arriver à s’en sortir. Et quand elle le quitte ils essaient de reconstruire leur relation sur une base plus solide : « plus de drogue ». Après quelque temps ils décident de se marier ». Claire : “Un mois avant le mariage notre fils m’appelle très préoccupé : “ Maman, elle prend de nouveau de la drogue, qu’est-ce que je dois faire ? ». Ce n’est pas facile de répondre. Je pourrais en profiter pour lui dire de la quitter, mais il me semble que ce n’est pas la bonne solution. Je lui suggère donc de bien regarder au fond de son cœur : « Si tu vois que tu as aimé de manière sage et jusqu’au bout, alors c’est le moment de dire que tu as fait toute ta part qui est terminée ; mais si tu vois qu’en toi il reste de l’amour « sage » que tu peux encore lui donner alors continue à essayer ». Un long silence s’en suit, et puis « Je crois que je peux aimer un peu plus ». Après le mariage ils réussissent à trouver un excellent centre de soins avec un suivi dans un dispensaire extérieur. 14 longs mois se passent durant lesquels elle arrive à rester fidèle à « plus de drogue du tout ». C’est un long chemin pour tout le monde, mais l’amour évangélique que nous essayons de vivre entre nous deux – en versant même des larmes – nous donne la force d’aimer notre fils dans cette situation délicate. Un amour qui peut-être l’aide lui aussi à comprendre comment aimer sa femme ».

Sep 25, 2016 | Non classifié(e)

Au cours de l’été 1949, alors que Chiara Lubich a 29 ans, elle fait une expérience de lumière et de vie. Laisser ce “paradis” en montagne n’est pas facile, mais elle comprend que Dieu la veut immergée dans les souffrances de l’humanité, “séchant l’eau de la tribulation” en ceux qui souffrent le plus. C’est dans cet état d’esprit qu’elle écrit d’un seul jet : «J’ai un seul époux sur la terre : Jésus abandonné. Je n’ai pas d’autre Dieu que lui. En lui tout le paradis avec la Trinité, la terre entière avec l’humanité. Désormais ce qui est sien est mien et rien d’autre. Et sienne est la souffrance universelle, qui est donc mienne. J’irai par le monde en le cherchant à chaque instant de ma vie. Ce qui me fait mal est à moi. À moi la souffrance qui me touche dans l’instant. À moi la souffrance de ceux que je côtoie : c’est ce Jésus-là qui est mien. À moi tout ce qui n’est pas paix, joie, ce qui n’est pas beau, aimable, serein… en un mot, tout ce qui n’est pas paradis. Car moi aussi j’ai mon paradis, mais il est dans le cœur de mon époux. Je n’en connais pas d’autre. Ainsi, pour les années qui me restent : assoiffée de souffrances, d’angoisses, de désespoir, de tristesse, d’arrachements, d’exils, d’abandons, de déchirements… de tout ce qui est lui. Ainsi je sécherai les larmes de ceux qui sont dans les tribulations près de moi et soulagerai ceux qui sont loin aussi, par la communion avec mon époux tout-puissant. Je passerai comme le Feu qui consume ce qui est corruptible et laisse debout la vérité seule. Mais il faut être comme lui, être lui dans l’instant présent de ma vie». Tiré de : Chiara Lubich, Le Cri, Ed. Nouvelle Cité 2000.

Au cours de l’été 1949, alors que Chiara Lubich a 29 ans, elle fait une expérience de lumière et de vie. Laisser ce “paradis” en montagne n’est pas facile, mais elle comprend que Dieu la veut immergée dans les souffrances de l’humanité, “séchant l’eau de la tribulation” en ceux qui souffrent le plus. C’est dans cet état d’esprit qu’elle écrit d’un seul jet : «J’ai un seul époux sur la terre : Jésus abandonné. Je n’ai pas d’autre Dieu que lui. En lui tout le paradis avec la Trinité, la terre entière avec l’humanité. Désormais ce qui est sien est mien et rien d’autre. Et sienne est la souffrance universelle, qui est donc mienne. J’irai par le monde en le cherchant à chaque instant de ma vie. Ce qui me fait mal est à moi. À moi la souffrance qui me touche dans l’instant. À moi la souffrance de ceux que je côtoie : c’est ce Jésus-là qui est mien. À moi tout ce qui n’est pas paix, joie, ce qui n’est pas beau, aimable, serein… en un mot, tout ce qui n’est pas paradis. Car moi aussi j’ai mon paradis, mais il est dans le cœur de mon époux. Je n’en connais pas d’autre. Ainsi, pour les années qui me restent : assoiffée de souffrances, d’angoisses, de désespoir, de tristesse, d’arrachements, d’exils, d’abandons, de déchirements… de tout ce qui est lui. Ainsi je sécherai les larmes de ceux qui sont dans les tribulations près de moi et soulagerai ceux qui sont loin aussi, par la communion avec mon époux tout-puissant. Je passerai comme le Feu qui consume ce qui est corruptible et laisse debout la vérité seule. Mais il faut être comme lui, être lui dans l’instant présent de ma vie». Tiré de : Chiara Lubich, Le Cri, Ed. Nouvelle Cité 2000.

Sep 24, 2016 | Non classifié(e)

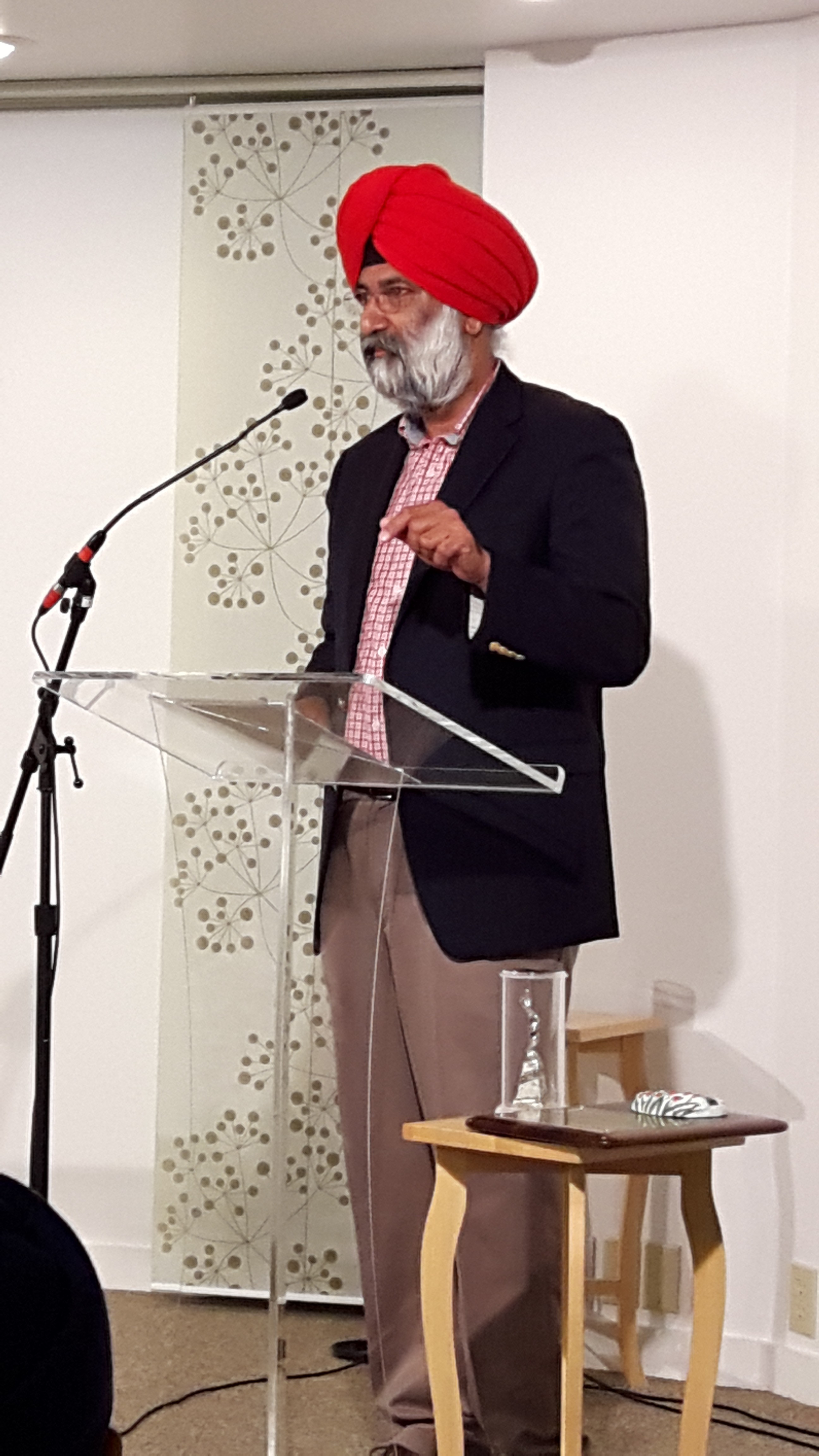

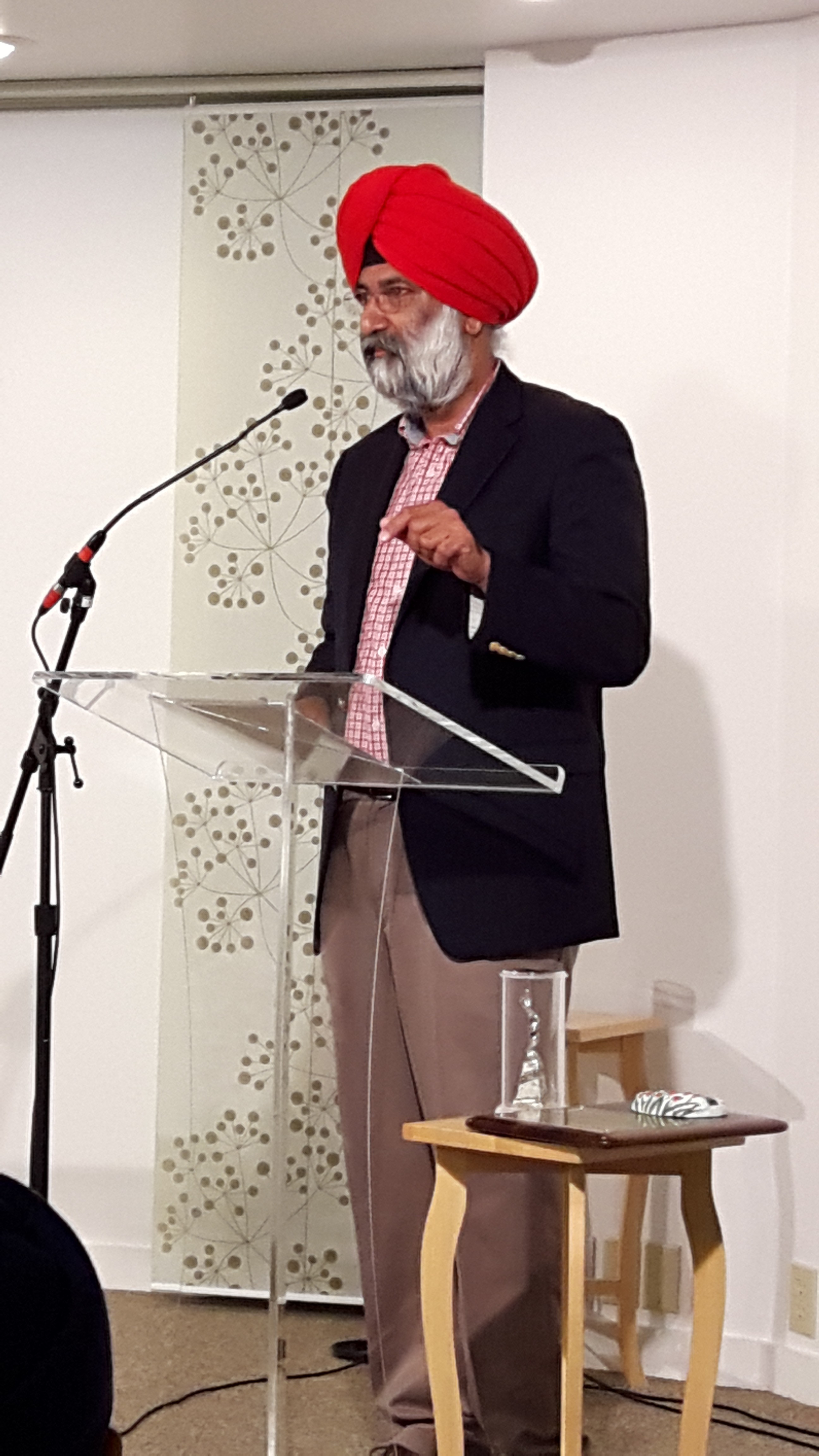

Unité, dialogue, communion. Ces trois objectifs, caractéristiques des Focolari, résument aussi l’engagement du Professeur Tarunjit Singh Butalia, un scientifique de l’Université de Columbus (État de l’Ohio), qui a reçu le 18 septembre dernier le Prix Luminosa 2016 à Hyde Park (New York). « Son infatigable effort pendant des dizaines d’années – a déclaré dans son message Maria Voce, la Présidente des Focolari – mérite notre admiration et notre profonde estime. Nous nous sentons solidaires avec vous et avec la communauté Sikh en travaillant, avec d’autres, à la paix et pour le bien notre maison commune ». Butalia, mu par la conviction que les religions ont un rôle crucial dans la construction de la paix, est un pionnier des relations entre catholiques et Sikhs aux États Unis. Et c’est précisément en raison de son fort engagement dans le dialogue interreligieux qu’en décembre 2011 il a participé à la Prière pour la paix à Assise, invité par le pape Benoit XVI. Dans son discours d’acceptation, le scientifique a rappelé les invitations amicales à des dîners ou pique-nique interreligieux qui ont marqué le début de ses contacts avec le Mouvement des Focolari. Une amitié qui, au fil du temps, s’est transformée en confiance. Il a ensuite souligné que la foi a toujours eu un rôle important dans la société américaine, précisément parce que c’est une nation d’immigrés, faite de personnes qui ont pu s’intégrer suffisamment et qui, au cours de ces 50 dernières années, manifestent toujours davantage leur désir de garder leur identité religieuse. « Musulmans, bouddhistes, Sikh, hindous, Jain et Baha’i en portant ici leur religion – a affirmé Butalia – ont fait des États-Unis une des nations les plus cosmopolites du monde. Il soulignait en outre l’importance de reconnaître le pluralisme comme une valeur « dans laquelle chaque groupe garde son identité tout en faisant partie d’un ensemble harmonieux ». « Nous devons nous concentrer sur la construction des relations » a-t-il dit ; « Nous devons réussir à parler de nos différences ».

Unité, dialogue, communion. Ces trois objectifs, caractéristiques des Focolari, résument aussi l’engagement du Professeur Tarunjit Singh Butalia, un scientifique de l’Université de Columbus (État de l’Ohio), qui a reçu le 18 septembre dernier le Prix Luminosa 2016 à Hyde Park (New York). « Son infatigable effort pendant des dizaines d’années – a déclaré dans son message Maria Voce, la Présidente des Focolari – mérite notre admiration et notre profonde estime. Nous nous sentons solidaires avec vous et avec la communauté Sikh en travaillant, avec d’autres, à la paix et pour le bien notre maison commune ». Butalia, mu par la conviction que les religions ont un rôle crucial dans la construction de la paix, est un pionnier des relations entre catholiques et Sikhs aux États Unis. Et c’est précisément en raison de son fort engagement dans le dialogue interreligieux qu’en décembre 2011 il a participé à la Prière pour la paix à Assise, invité par le pape Benoit XVI. Dans son discours d’acceptation, le scientifique a rappelé les invitations amicales à des dîners ou pique-nique interreligieux qui ont marqué le début de ses contacts avec le Mouvement des Focolari. Une amitié qui, au fil du temps, s’est transformée en confiance. Il a ensuite souligné que la foi a toujours eu un rôle important dans la société américaine, précisément parce que c’est une nation d’immigrés, faite de personnes qui ont pu s’intégrer suffisamment et qui, au cours de ces 50 dernières années, manifestent toujours davantage leur désir de garder leur identité religieuse. « Musulmans, bouddhistes, Sikh, hindous, Jain et Baha’i en portant ici leur religion – a affirmé Butalia – ont fait des États-Unis une des nations les plus cosmopolites du monde. Il soulignait en outre l’importance de reconnaître le pluralisme comme une valeur « dans laquelle chaque groupe garde son identité tout en faisant partie d’un ensemble harmonieux ». « Nous devons nous concentrer sur la construction des relations » a-t-il dit ; « Nous devons réussir à parler de nos différences ».  Butalia s’est ensuite proposé de faire un nouveau pas en avant par rapport à la Règle d’Or (« Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse » (Mt 7, 12), en définissant la sienne comme «la règle de platine » : « Fais aux autres ce qu’ils voudraient que tu fasses pour eux ». Autrement dit aller au-delà de l’idée qui consiste à traiter les autres à partir de notre propre mesure, mais à partir de la leur. Il a ensuite invité les 130 participants à construire un dialogue en écoutant plus qu’en parlant » et à ne jamais faire de comparaisons pour voir quelle est la meilleure religion. A propos de l’islamophobie, Butalia a souligné que nous devons travailler contre la discrimination envers les religions, quel que soit leur credo. En conclusion il a cité le proverbe d’un disciple du fondateur Sikh Guru Nanak : « Personne n’est mon ennemi, et personne n’est étranger. Je vis en accord avec tous ».

Butalia s’est ensuite proposé de faire un nouveau pas en avant par rapport à la Règle d’Or (« Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse » (Mt 7, 12), en définissant la sienne comme «la règle de platine » : « Fais aux autres ce qu’ils voudraient que tu fasses pour eux ». Autrement dit aller au-delà de l’idée qui consiste à traiter les autres à partir de notre propre mesure, mais à partir de la leur. Il a ensuite invité les 130 participants à construire un dialogue en écoutant plus qu’en parlant » et à ne jamais faire de comparaisons pour voir quelle est la meilleure religion. A propos de l’islamophobie, Butalia a souligné que nous devons travailler contre la discrimination envers les religions, quel que soit leur credo. En conclusion il a cité le proverbe d’un disciple du fondateur Sikh Guru Nanak : « Personne n’est mon ennemi, et personne n’est étranger. Je vis en accord avec tous ». La remise du prix a été précédée par la 17ème rencontre entre catholiques et sikhs, organisée par le Secrétariat aux Affaires œcuméniques et interreligieuses de la Conférence épiscopale des États-Unis et par le Conseil Sikh pour les relations interreligieuses. Des représentants de l’Église Catholique et des Sikhs en provenance de diverses régions des USA s’étaient en effet réunis à la « Cité pilote Luminosa » pour une connaissance réciproque sous le signe du dialogue. « Cette rencontre – a déclaré le directeur du Secrétariat catholique Antony Cirelli – a été à l’image du dialogue souhaité par le Pape François, le dialogue de l’amitié. Ont déjà reçu le Prix Luminosa, institué en 1988: le regretté cardinal O’Connor, archevêque de New-York ; Norma Levitt, ex-présidente des Religions pour la Paix (RFP) et présidente honoraire de Women of Reform Judaism ;le révérend Nichiko Niwano, président de l’organisation bouddhiste laïque japonaise, Risshō Kōsei Kai ; le Fon de Fontem Lukas Njifua , roi du peuple Bangwa (Cameroun) ; et Imam Warith Deen Mohammed, leader musulman américain.

La remise du prix a été précédée par la 17ème rencontre entre catholiques et sikhs, organisée par le Secrétariat aux Affaires œcuméniques et interreligieuses de la Conférence épiscopale des États-Unis et par le Conseil Sikh pour les relations interreligieuses. Des représentants de l’Église Catholique et des Sikhs en provenance de diverses régions des USA s’étaient en effet réunis à la « Cité pilote Luminosa » pour une connaissance réciproque sous le signe du dialogue. « Cette rencontre – a déclaré le directeur du Secrétariat catholique Antony Cirelli – a été à l’image du dialogue souhaité par le Pape François, le dialogue de l’amitié. Ont déjà reçu le Prix Luminosa, institué en 1988: le regretté cardinal O’Connor, archevêque de New-York ; Norma Levitt, ex-présidente des Religions pour la Paix (RFP) et présidente honoraire de Women of Reform Judaism ;le révérend Nichiko Niwano, président de l’organisation bouddhiste laïque japonaise, Risshō Kōsei Kai ; le Fon de Fontem Lukas Njifua , roi du peuple Bangwa (Cameroun) ; et Imam Warith Deen Mohammed, leader musulman américain.

Sep 23, 2016 | Non classifié(e)

Par sa présence à Assise le 20 septembre dernier, le pape François a donné suite à ce que Jean Paul II avait eu comme intuition en 1986 : la nécessité de prier pour la paix et le rôle que les religions ont pour éviter les conflits et contribuer par le fait même à les résoudre. Benoit XVI avait poursuivi dans le même sens, lui qui avait un grand sens de la foi, mais tout autant de la culture, avait compris que la paix n’est pas uniquement liée à l’engagement des croyants. C’est aussi un projet culturel, qui naît de la reconnaissance de ses propres erreurs – et Ratzinger l’avait fait en admettant celles de l’Eglise catholique – et du fait de cheminer ensemble, croyants aux côtés de ceux qui ne se retrouvent dans aucune religion. Avec le pape François, entouré des leaders de toutes les régions du monde, nous nous sommes rendu compte que le monde n’est plus celui de 1986. Du monde bipolaire de la guerre froide qui se faisait encore sentir dans les années 80, on est arrivé à la mondialisation multipolaire d’aujourd’hui, où même les guerres ont augmenté, sans toutefois être des guerres de religions. Face aux migrations forcées de ceux qui espèrent atteindre un « monde nouveau » et de ceux qui doivent accueillir des masses de réfugiés, il est nécessaire de retracer un projet de paix. C’est ce qu’a fait le pape face aux leaders de nombreuses religions capables de représenter une belle tranche de notre humanité d’aujourd’hui. François a voulu saluer un à un les responsables présents, en commençant par un groupe de réfugiés. Ce n’était pas un acte formel. Ce furent des moments profonds, de rapport intense, capables d’établir des ententes importantes pour le futur. Un second moment : le déjeuner dans le Couvent Sacré. Le pape les a voulus tous à ses côtés pour un moment de convivialité. Prendre un repas ensemble, sous le même toit, c’est en soi un acte de paix.

Par sa présence à Assise le 20 septembre dernier, le pape François a donné suite à ce que Jean Paul II avait eu comme intuition en 1986 : la nécessité de prier pour la paix et le rôle que les religions ont pour éviter les conflits et contribuer par le fait même à les résoudre. Benoit XVI avait poursuivi dans le même sens, lui qui avait un grand sens de la foi, mais tout autant de la culture, avait compris que la paix n’est pas uniquement liée à l’engagement des croyants. C’est aussi un projet culturel, qui naît de la reconnaissance de ses propres erreurs – et Ratzinger l’avait fait en admettant celles de l’Eglise catholique – et du fait de cheminer ensemble, croyants aux côtés de ceux qui ne se retrouvent dans aucune religion. Avec le pape François, entouré des leaders de toutes les régions du monde, nous nous sommes rendu compte que le monde n’est plus celui de 1986. Du monde bipolaire de la guerre froide qui se faisait encore sentir dans les années 80, on est arrivé à la mondialisation multipolaire d’aujourd’hui, où même les guerres ont augmenté, sans toutefois être des guerres de religions. Face aux migrations forcées de ceux qui espèrent atteindre un « monde nouveau » et de ceux qui doivent accueillir des masses de réfugiés, il est nécessaire de retracer un projet de paix. C’est ce qu’a fait le pape face aux leaders de nombreuses religions capables de représenter une belle tranche de notre humanité d’aujourd’hui. François a voulu saluer un à un les responsables présents, en commençant par un groupe de réfugiés. Ce n’était pas un acte formel. Ce furent des moments profonds, de rapport intense, capables d’établir des ententes importantes pour le futur. Un second moment : le déjeuner dans le Couvent Sacré. Le pape les a voulus tous à ses côtés pour un moment de convivialité. Prendre un repas ensemble, sous le même toit, c’est en soi un acte de paix.  Un troisième moment – central celui-là – a été la prière commune. Chaque religion avait un endroit où ses disciples pouvaient se retrouver pour prier, selon leur propre tradition religieuse. Un acte qui voulait effacer le doute que ces moments aient un petit goût de syncrétisme. Les chrétiens ont prié ensemble, pour montrer que l’unité entre les Églises est fondamentale si nous voulons donner une contribution importante à la paix, en tant que disciples du Christ. Le moment final sur la place en face de la basilique de S. François. Les leaders de chaque religion étaient assis en demi-cercle pour montrer que personne ne se targue de supériorité, malgré l’estime et la reconnaissance de tous envers le pape de Rome, un point de référence reconnu et crédible. Son nom, son exemple de vie sobre, ses paroles, ses gestes ont été constamment cités et objet de référence au cours des 29 panels ou des tables rondes qui se sont déroulées dans tous les coins d’Assise et des environs. La conclusion a été jalonnée de réflexions profondes et vitales de la part des leaders chrétiens, bouddhistes et musulmans, et de partages touchants : une jeune mère syrienne arrivée en Italie en utilisant les couloirs humanitaires ; un vieux Rabin israélien qui avait survécu aux camps de concentration nazis. Pour couronner la soirée l’intervention du pape François a tracé une road-map pour les années à venir. « Seule la paix est sainte, pas la guerre ! », a-t-il affirmé, après avoir décliné le sens du mot paix aujourd’hui : il a parlé du pardon, de l’accueil, de la collaboration et de l’éducation, comme les éléments de base pour que la paix soit possible. « Qu’hommes et femmes de religions différentes se réunissent partout et créent la concorde, spécialement là se trouvent les conflits ». « Notre futur est de vivre ensemble », une idée qui universalise la lecture du philosophe juif Bauman qui, à l’inauguration, avait souligné la dimension du « nous », en oubliant celle du « ils » ou « eux ». Assise 2016 nous ramène, cependant, au premier François. Ici de fait, on respire la paix. La famille franciscaine a offert un exemple d’hospitalité humble, intelligente, constamment au service des leaders des différentes croyances. Cela démontrait que l’humilité demandée par S. François d’Assise à ses disciples était une condition fondamentale pour le dialogue et la paix. Une démonstration que la paix se construit avec tout le monde, ensemble, et que chacun porte en soi un don unique et incontournable pour arriver à la paix. Roberto Catalano Source : Città Nuova

Un troisième moment – central celui-là – a été la prière commune. Chaque religion avait un endroit où ses disciples pouvaient se retrouver pour prier, selon leur propre tradition religieuse. Un acte qui voulait effacer le doute que ces moments aient un petit goût de syncrétisme. Les chrétiens ont prié ensemble, pour montrer que l’unité entre les Églises est fondamentale si nous voulons donner une contribution importante à la paix, en tant que disciples du Christ. Le moment final sur la place en face de la basilique de S. François. Les leaders de chaque religion étaient assis en demi-cercle pour montrer que personne ne se targue de supériorité, malgré l’estime et la reconnaissance de tous envers le pape de Rome, un point de référence reconnu et crédible. Son nom, son exemple de vie sobre, ses paroles, ses gestes ont été constamment cités et objet de référence au cours des 29 panels ou des tables rondes qui se sont déroulées dans tous les coins d’Assise et des environs. La conclusion a été jalonnée de réflexions profondes et vitales de la part des leaders chrétiens, bouddhistes et musulmans, et de partages touchants : une jeune mère syrienne arrivée en Italie en utilisant les couloirs humanitaires ; un vieux Rabin israélien qui avait survécu aux camps de concentration nazis. Pour couronner la soirée l’intervention du pape François a tracé une road-map pour les années à venir. « Seule la paix est sainte, pas la guerre ! », a-t-il affirmé, après avoir décliné le sens du mot paix aujourd’hui : il a parlé du pardon, de l’accueil, de la collaboration et de l’éducation, comme les éléments de base pour que la paix soit possible. « Qu’hommes et femmes de religions différentes se réunissent partout et créent la concorde, spécialement là se trouvent les conflits ». « Notre futur est de vivre ensemble », une idée qui universalise la lecture du philosophe juif Bauman qui, à l’inauguration, avait souligné la dimension du « nous », en oubliant celle du « ils » ou « eux ». Assise 2016 nous ramène, cependant, au premier François. Ici de fait, on respire la paix. La famille franciscaine a offert un exemple d’hospitalité humble, intelligente, constamment au service des leaders des différentes croyances. Cela démontrait que l’humilité demandée par S. François d’Assise à ses disciples était une condition fondamentale pour le dialogue et la paix. Une démonstration que la paix se construit avec tout le monde, ensemble, et que chacun porte en soi un don unique et incontournable pour arriver à la paix. Roberto Catalano Source : Città Nuova

“J’y reviens après cinq ans : le premier impact est déconcertant, je ne reconnais plus le Venezuela. La description que m’en avait fait le jeune qui était à côté de moi dans l’avion exprime la douleur d’un peuple affligé mais non résigné. « J’ai encore un peu d’espérance », me disait-il, en me décrivant les plus beaux sites de son Pays et en m’invitant à aller les visiter. A Caracas les personnes transmettent une sensation de vide. Seuls les enfants donnent une touche de vitalité à une réalité qui semble se montrer absurde. Le voyage en direction de Puerto Ayacucho a duré plus de 17 heures. Au cours du trajet mon regard se pose sur un jeune qui, fouillant dans une poubelle, cherche ce qui reste à manger. Mais c’est surtout la nouvelle de deux jeunes, âgés de 14 et 15 ans, tués parce qu’ils avaient été trouvés en train de voler une mangue sur un arbre, qui me fait voir à quel niveau de peur et d’absence de partage on est arrivé. C’est un autre type d’homicide dû à la faim. La ville se trouve à la frontière avec la Colombie. La plaie qui l’infeste est représentée par les homicides de jeunes qui, aux yeux de ceux qui devraient les protéger, apparaissent comme des violents, des voleurs qui méritent le châtiment suprême. C’est ce qui est arrivé à Felipe Andrés, un jeune de 17 ans qui, pour protéger son frère, cache à ceux qui l’avaient enlevé de la maison de sa grand’mère l’endroit où il pourrait se trouver. Pour cette raison il est sauvagement tué avec un nombre de projectiles égal à son âge.

“J’y reviens après cinq ans : le premier impact est déconcertant, je ne reconnais plus le Venezuela. La description que m’en avait fait le jeune qui était à côté de moi dans l’avion exprime la douleur d’un peuple affligé mais non résigné. « J’ai encore un peu d’espérance », me disait-il, en me décrivant les plus beaux sites de son Pays et en m’invitant à aller les visiter. A Caracas les personnes transmettent une sensation de vide. Seuls les enfants donnent une touche de vitalité à une réalité qui semble se montrer absurde. Le voyage en direction de Puerto Ayacucho a duré plus de 17 heures. Au cours du trajet mon regard se pose sur un jeune qui, fouillant dans une poubelle, cherche ce qui reste à manger. Mais c’est surtout la nouvelle de deux jeunes, âgés de 14 et 15 ans, tués parce qu’ils avaient été trouvés en train de voler une mangue sur un arbre, qui me fait voir à quel niveau de peur et d’absence de partage on est arrivé. C’est un autre type d’homicide dû à la faim. La ville se trouve à la frontière avec la Colombie. La plaie qui l’infeste est représentée par les homicides de jeunes qui, aux yeux de ceux qui devraient les protéger, apparaissent comme des violents, des voleurs qui méritent le châtiment suprême. C’est ce qui est arrivé à Felipe Andrés, un jeune de 17 ans qui, pour protéger son frère, cache à ceux qui l’avaient enlevé de la maison de sa grand’mère l’endroit où il pourrait se trouver. Pour cette raison il est sauvagement tué avec un nombre de projectiles égal à son âge.  Nous sommes dans un des quartiers des faubourgs de Valencia. Je suis frappé de voir la file des gens qui attendent d’acheter des bouteilles de gaz. Angel, 12 ans, candide comme son prénom, me confie avec une simplicité désarmante : « Je ne grandis pas parce que je ne bois pas de lait ». Le lait en poudre aussi fait partie des biens les plus précieux du Pays. Me restent dans les yeux les regards simples et très vivants des petits que j’ai connus. Une soirée avec les jeunes. On sent chez eux une grande soif de s’en sortir. Leurs expériences renforcent leur volonté d’être porteurs d’espérance, en commençant avec leurs amis, à l’école, au travail… Dans la Nuée. Un minibus nous conduit sur les hauteurs, là où se trouve le Centre Mariapoli “la Nuée”. On y arrive en traversant des lieux marqués par la pauvreté. Ici aussi différentes files attendent de pouvoir acquérir quelque denrée. Gabriel me remercie pour le gâteau que je lui ai offert. « Tu sais, je n’en mage que le dimanche » me dit-il – « Et les autres jours ? » « Les autres jours, seulement de la soupe ». Je lui demande s’il est content qu’on soit ensemble. « Oui – me répond-il – parce qu’ici tout le monde est heureux ».

Nous sommes dans un des quartiers des faubourgs de Valencia. Je suis frappé de voir la file des gens qui attendent d’acheter des bouteilles de gaz. Angel, 12 ans, candide comme son prénom, me confie avec une simplicité désarmante : « Je ne grandis pas parce que je ne bois pas de lait ». Le lait en poudre aussi fait partie des biens les plus précieux du Pays. Me restent dans les yeux les regards simples et très vivants des petits que j’ai connus. Une soirée avec les jeunes. On sent chez eux une grande soif de s’en sortir. Leurs expériences renforcent leur volonté d’être porteurs d’espérance, en commençant avec leurs amis, à l’école, au travail… Dans la Nuée. Un minibus nous conduit sur les hauteurs, là où se trouve le Centre Mariapoli “la Nuée”. On y arrive en traversant des lieux marqués par la pauvreté. Ici aussi différentes files attendent de pouvoir acquérir quelque denrée. Gabriel me remercie pour le gâteau que je lui ai offert. « Tu sais, je n’en mage que le dimanche » me dit-il – « Et les autres jours ? » « Les autres jours, seulement de la soupe ». Je lui demande s’il est content qu’on soit ensemble. « Oui – me répond-il – parce qu’ici tout le monde est heureux ».  Au moment du départ une autre nouvelle déconcertante : j’apprends que Fabián, un garçon très pur et plein de vie a perdu son père de façon tragique, tué par des assassins. Je lui raconte mon expérience : celle de la maladie et du départ pour le ciel de mon papa qui m’a rapproché de Dieu. Nous nous regardons et il semble que nous nous comprenons au moins un peu. Nous arrivons à Maracaibo, la ville la plus chaude du Venezuela. Nous faisons un tour et nous parcourons les 8 kilomètres et plus du pont qui la relie à San Francisco. A Tamale nous attend une journée avec les Juniors pour Un Monde Uni. Entendre dire par une jeune de treize ans : « J’ai encouragé ma maman à pardonner à ceux qui avaient tué mon père », ne peut laisser indifférent. Le Rendez-vous suivant est dans une paroisse. On est accueillis avec des chants, puis le dialogue commence : « Que faire quand un garçon te dit qu’il ne rentre pas chez lui parce qu’il n’a rien à manger ? » Je cherche à lui répondre en parlant de la douleur et du silence de Dieu ressenti par Jésus sur la Croix. Nous nous quittons avec la pensée qu’un des garçons communique à tous : « La force de l’amour est plus forte que la douleur ». (A.S.)

Au moment du départ une autre nouvelle déconcertante : j’apprends que Fabián, un garçon très pur et plein de vie a perdu son père de façon tragique, tué par des assassins. Je lui raconte mon expérience : celle de la maladie et du départ pour le ciel de mon papa qui m’a rapproché de Dieu. Nous nous regardons et il semble que nous nous comprenons au moins un peu. Nous arrivons à Maracaibo, la ville la plus chaude du Venezuela. Nous faisons un tour et nous parcourons les 8 kilomètres et plus du pont qui la relie à San Francisco. A Tamale nous attend une journée avec les Juniors pour Un Monde Uni. Entendre dire par une jeune de treize ans : « J’ai encouragé ma maman à pardonner à ceux qui avaient tué mon père », ne peut laisser indifférent. Le Rendez-vous suivant est dans une paroisse. On est accueillis avec des chants, puis le dialogue commence : « Que faire quand un garçon te dit qu’il ne rentre pas chez lui parce qu’il n’a rien à manger ? » Je cherche à lui répondre en parlant de la douleur et du silence de Dieu ressenti par Jésus sur la Croix. Nous nous quittons avec la pensée qu’un des garçons communique à tous : « La force de l’amour est plus forte que la douleur ». (A.S.)

Unité, dialogue, communion. Ces trois objectifs, caractéristiques des Focolari, résument aussi l’engagement du Professeur Tarunjit Singh Butalia, un scientifique de l’Université de Columbus (État de l’Ohio), qui a reçu le 18 septembre dernier le Prix Luminosa 2016 à Hyde Park (New York). « Son infatigable effort pendant des dizaines d’années – a déclaré dans son message Maria Voce, la Présidente des Focolari – mérite notre admiration et notre profonde estime. Nous nous sentons solidaires avec vous et avec la communauté Sikh en travaillant, avec d’autres, à la paix et pour le bien notre maison commune ». Butalia, mu par la conviction que les religions ont un rôle crucial dans la construction de la paix, est un pionnier des relations entre catholiques et Sikhs aux États Unis. Et c’est précisément en raison de son fort engagement dans le dialogue interreligieux qu’en décembre 2011 il a participé à la Prière pour la paix à Assise, invité par le pape Benoit XVI. Dans son discours d’acceptation, le scientifique a rappelé les invitations amicales à des dîners ou pique-nique interreligieux qui ont marqué le début de ses contacts avec le Mouvement des Focolari. Une amitié qui, au fil du temps, s’est transformée en confiance. Il a ensuite souligné que la foi a toujours eu un rôle important dans la société américaine, précisément parce que c’est une nation d’immigrés, faite de personnes qui ont pu s’intégrer suffisamment et qui, au cours de ces 50 dernières années, manifestent toujours davantage leur désir de garder leur identité religieuse. « Musulmans, bouddhistes, Sikh, hindous, Jain et Baha’i en portant ici leur religion – a affirmé Butalia – ont fait des États-Unis une des nations les plus cosmopolites du monde. Il soulignait en outre l’importance de reconnaître le pluralisme comme une valeur « dans laquelle chaque groupe garde son identité tout en faisant partie d’un ensemble harmonieux ». « Nous devons nous concentrer sur la construction des relations » a-t-il dit ; « Nous devons réussir à parler de nos différences ».

Unité, dialogue, communion. Ces trois objectifs, caractéristiques des Focolari, résument aussi l’engagement du Professeur Tarunjit Singh Butalia, un scientifique de l’Université de Columbus (État de l’Ohio), qui a reçu le 18 septembre dernier le Prix Luminosa 2016 à Hyde Park (New York). « Son infatigable effort pendant des dizaines d’années – a déclaré dans son message Maria Voce, la Présidente des Focolari – mérite notre admiration et notre profonde estime. Nous nous sentons solidaires avec vous et avec la communauté Sikh en travaillant, avec d’autres, à la paix et pour le bien notre maison commune ». Butalia, mu par la conviction que les religions ont un rôle crucial dans la construction de la paix, est un pionnier des relations entre catholiques et Sikhs aux États Unis. Et c’est précisément en raison de son fort engagement dans le dialogue interreligieux qu’en décembre 2011 il a participé à la Prière pour la paix à Assise, invité par le pape Benoit XVI. Dans son discours d’acceptation, le scientifique a rappelé les invitations amicales à des dîners ou pique-nique interreligieux qui ont marqué le début de ses contacts avec le Mouvement des Focolari. Une amitié qui, au fil du temps, s’est transformée en confiance. Il a ensuite souligné que la foi a toujours eu un rôle important dans la société américaine, précisément parce que c’est une nation d’immigrés, faite de personnes qui ont pu s’intégrer suffisamment et qui, au cours de ces 50 dernières années, manifestent toujours davantage leur désir de garder leur identité religieuse. « Musulmans, bouddhistes, Sikh, hindous, Jain et Baha’i en portant ici leur religion – a affirmé Butalia – ont fait des États-Unis une des nations les plus cosmopolites du monde. Il soulignait en outre l’importance de reconnaître le pluralisme comme une valeur « dans laquelle chaque groupe garde son identité tout en faisant partie d’un ensemble harmonieux ». « Nous devons nous concentrer sur la construction des relations » a-t-il dit ; « Nous devons réussir à parler de nos différences ».  Butalia s’est ensuite proposé de faire un nouveau pas en avant par rapport à la Règle d’Or (« Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse » (Mt 7, 12), en définissant la sienne comme «la règle de platine » : « Fais aux autres ce qu’ils voudraient que tu fasses pour eux ». Autrement dit aller au-delà de l’idée qui consiste à traiter les autres à partir de notre propre mesure, mais à partir de la leur. Il a ensuite invité les 130 participants à construire un dialogue en écoutant plus qu’en parlant » et à ne jamais faire de comparaisons pour voir quelle est la meilleure religion. A propos de l’islamophobie, Butalia a souligné que nous devons travailler contre la discrimination envers les religions, quel que soit leur credo. En conclusion il a cité le proverbe d’un disciple du fondateur Sikh Guru Nanak : « Personne n’est mon ennemi, et personne n’est étranger. Je vis en accord avec tous ».

Butalia s’est ensuite proposé de faire un nouveau pas en avant par rapport à la Règle d’Or (« Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse » (Mt 7, 12), en définissant la sienne comme «la règle de platine » : « Fais aux autres ce qu’ils voudraient que tu fasses pour eux ». Autrement dit aller au-delà de l’idée qui consiste à traiter les autres à partir de notre propre mesure, mais à partir de la leur. Il a ensuite invité les 130 participants à construire un dialogue en écoutant plus qu’en parlant » et à ne jamais faire de comparaisons pour voir quelle est la meilleure religion. A propos de l’islamophobie, Butalia a souligné que nous devons travailler contre la discrimination envers les religions, quel que soit leur credo. En conclusion il a cité le proverbe d’un disciple du fondateur Sikh Guru Nanak : « Personne n’est mon ennemi, et personne n’est étranger. Je vis en accord avec tous ». La remise du prix a été précédée par la 17ème rencontre entre catholiques et sikhs, organisée par le Secrétariat aux Affaires œcuméniques et interreligieuses de la Conférence épiscopale des États-Unis et par le Conseil Sikh pour les relations interreligieuses. Des représentants de l’Église Catholique et des Sikhs en provenance de diverses régions des USA s’étaient en effet réunis à la « Cité pilote Luminosa » pour une connaissance réciproque sous le signe du dialogue. « Cette rencontre – a déclaré le directeur du Secrétariat catholique Antony Cirelli – a été à l’image du dialogue souhaité par le Pape François, le dialogue de l’amitié. Ont déjà reçu le Prix Luminosa, institué en 1988: le regretté cardinal O’Connor, archevêque de New-York ; Norma Levitt, ex-présidente des Religions pour la Paix (RFP) et présidente honoraire de

La remise du prix a été précédée par la 17ème rencontre entre catholiques et sikhs, organisée par le Secrétariat aux Affaires œcuméniques et interreligieuses de la Conférence épiscopale des États-Unis et par le Conseil Sikh pour les relations interreligieuses. Des représentants de l’Église Catholique et des Sikhs en provenance de diverses régions des USA s’étaient en effet réunis à la « Cité pilote Luminosa » pour une connaissance réciproque sous le signe du dialogue. « Cette rencontre – a déclaré le directeur du Secrétariat catholique Antony Cirelli – a été à l’image du dialogue souhaité par le Pape François, le dialogue de l’amitié. Ont déjà reçu le Prix Luminosa, institué en 1988: le regretté cardinal O’Connor, archevêque de New-York ; Norma Levitt, ex-présidente des Religions pour la Paix (RFP) et présidente honoraire de

Par sa présence à Assise le 20 septembre dernier, le pape François a donné suite à ce que Jean Paul II avait eu comme intuition en 1986 : la nécessité de prier pour la paix et le rôle que les religions ont pour éviter les conflits et contribuer par le fait même à les résoudre. Benoit XVI avait poursuivi dans le même sens, lui qui avait un grand sens de la foi, mais tout autant de la culture, avait compris que la paix n’est pas uniquement liée à l’engagement des croyants. C’est aussi un projet culturel, qui naît de la reconnaissance de ses propres erreurs – et Ratzinger l’avait fait en admettant celles de l’Eglise catholique – et du fait de cheminer ensemble, croyants aux côtés de ceux qui ne se retrouvent dans aucune religion. Avec le pape François, entouré des leaders de toutes les régions du monde, nous nous sommes rendu compte que le monde n’est plus celui de 1986. Du monde bipolaire de la guerre froide qui se faisait encore sentir dans les années 80, on est arrivé à la mondialisation multipolaire d’aujourd’hui, où même les guerres ont augmenté, sans toutefois être des guerres de religions. Face aux migrations forcées de ceux qui espèrent atteindre un « monde nouveau » et de ceux qui doivent accueillir des masses de réfugiés, il est nécessaire de retracer un projet de paix. C’est ce qu’a fait le pape face aux leaders de nombreuses religions capables de représenter une belle tranche de notre humanité d’aujourd’hui. François a voulu saluer un à un les responsables présents, en commençant par un groupe de réfugiés. Ce n’était pas un acte formel. Ce furent des moments profonds, de rapport intense, capables d’établir des ententes importantes pour le futur. Un second moment : le déjeuner dans le Couvent Sacré. Le pape les a voulus tous à ses côtés pour un moment de convivialité. Prendre un repas ensemble, sous le même toit, c’est en soi un acte de paix.

Par sa présence à Assise le 20 septembre dernier, le pape François a donné suite à ce que Jean Paul II avait eu comme intuition en 1986 : la nécessité de prier pour la paix et le rôle que les religions ont pour éviter les conflits et contribuer par le fait même à les résoudre. Benoit XVI avait poursuivi dans le même sens, lui qui avait un grand sens de la foi, mais tout autant de la culture, avait compris que la paix n’est pas uniquement liée à l’engagement des croyants. C’est aussi un projet culturel, qui naît de la reconnaissance de ses propres erreurs – et Ratzinger l’avait fait en admettant celles de l’Eglise catholique – et du fait de cheminer ensemble, croyants aux côtés de ceux qui ne se retrouvent dans aucune religion. Avec le pape François, entouré des leaders de toutes les régions du monde, nous nous sommes rendu compte que le monde n’est plus celui de 1986. Du monde bipolaire de la guerre froide qui se faisait encore sentir dans les années 80, on est arrivé à la mondialisation multipolaire d’aujourd’hui, où même les guerres ont augmenté, sans toutefois être des guerres de religions. Face aux migrations forcées de ceux qui espèrent atteindre un « monde nouveau » et de ceux qui doivent accueillir des masses de réfugiés, il est nécessaire de retracer un projet de paix. C’est ce qu’a fait le pape face aux leaders de nombreuses religions capables de représenter une belle tranche de notre humanité d’aujourd’hui. François a voulu saluer un à un les responsables présents, en commençant par un groupe de réfugiés. Ce n’était pas un acte formel. Ce furent des moments profonds, de rapport intense, capables d’établir des ententes importantes pour le futur. Un second moment : le déjeuner dans le Couvent Sacré. Le pape les a voulus tous à ses côtés pour un moment de convivialité. Prendre un repas ensemble, sous le même toit, c’est en soi un acte de paix.