移民:來自馬爾他的信號

11月11至12日,在馬爾他召開了由歐盟推動的有關移民的國際峰會。歐盟28個成員國和35個非洲國家及聯合國代表出席會議。

[全部資料]

其實遠在第二次世界大戰期間,即40年代,盧嘉勒和她初期的同伴致力治癒戰爭爲人們帶來的身心與道德各方面的創傷,她們又為窮人分發物資;重組破裂的家庭;接納社會中『最弱小的』和邊緣人士,聆聽他們,與他們分擔苦痛。

1962年,盧嘉勒這樣解釋:「……另一方面,福音指出誰要跟隨耶穌,必須放棄所擁有的一切,施捨給窮人。……這是跟隨耶穌必須的第一步。」在普世博愛運動初期核心成員中革新的種子已開始萌芽,激發她們愛天主的熱切願望,並表現在對近人具體的愛上。

事實上,運動伊始之際,盧嘉勒最初獲得的靈修靈感之一就是明白天主是愛。「唯獨用愛才能回應愛,我們愛天主,以回應祂對我們的愛,並馬上具體表現在對近人的愛。於是,任何與我們在生命道路上相遇的人,都成為我們關心、愛護、照顧的對象。」以上是盧嘉勒在1979年回憶那份獨特的經驗而寫的。

由於戰爭的蹂躪,起初這些女青年尤其專注去照顧最窮困的人,她們確信在那些蒼白乏力和汙穢骯髒的人的背後隱藏著耶穌的容貌。小團體日漸成長,來自周邊的幫助也相應增多,去援助任何受苦的人。這樣的行動持續好幾個月。

透過這個微小而意義重大的社會革新,很自然,稍後我們明白到不僅需要關心窮人,更要關注到整個人類的需要。「當中有人需要溫飽、止渴、衣物,但亦有人需要教育,建議,扶持,或需要我們的祈禱。」於是,我們開始察覺到我們的合一神恩所擁有的無比力量,能夠影響社會生活的各個層面。

左丹尼率先意識到合一神恩在社會的不同範疇上將要帶來的影響。由於左丹尼的貢獻,繼他之後,目前已有數以千計的人察覺到可以在人類生活的每個層面具體落實福音的精神,他們與一切在各種範疇裏的人並肩生活,在家中、醫院、學校、辦公室、工廠、社團、志願工作;還有公寓樓房、大街小巷;甚至政治、經濟、電影,藝術等領域上。

無論在任何環境裏都採用同一的策略,就是落實一個以手足情誼為宗旨也是行動方式的計畫;這既是實踐,也是必須每次作爲行動依據的精神原則,好能匯聚和運用每個人的專業知識與才幹,形成互相交流的一個網絡,使大眾受益。

由此誕生一個團體,即『天主的子民』,因著天主的緣故,他們深入到各式各樣的問題中,並能夠承擔起每個環境和每個城市與地區的創傷與危機。

另外,在社會上形成一種人與人之間對談的機會,因爲大家相信彼此的差異可以是一份寶貴的貢獻,有助於和諧地組合各方的利益,從而找到新的、具體的、有時甚至是意想不到的解決途徑。

11月11至12日,在馬爾他召開了由歐盟推動的有關移民的國際峰會。歐盟28個成員國和35個非洲國家及聯合國代表出席會議。

[全部資料]

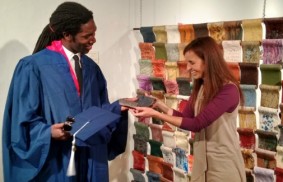

十二位美國的薩斯州的藝術家舉行一個另類的展覽。Joelma Regis (英語): 近日我因為世界的苦難而受到震驚,尤其是我聽到生活在戰亂中普世博愛運動成員的經驗。我想知道自己可以為他們做些什麼。在這裡,在世界的這一邊,我可以做什麼?

我是一位大學生修讀藝術。我的理想是開創一個可以給這些人藝術的募款計畫。一開始,我的計畫只是賣出我的藝術作品,但後來我想邀請其他藝術家加入,來為這件事奉獻。我們一共十二位藝術家。他們非常慷慨付出才能和時間。

這次藝術展覽的標題是「他人——另一個我,拆下冷漠的圍牆」。其中一項主要的藝術作品是由瓦片作成的牆,或多或少像這樣(她展示這些瓦片)。人們受邀帶一片回家,藉物品來提醒我們都連繫在一起,還有我們可以怎樣幫助拆除每天生活中這些冷漠的圍牆。人們真的很歡迎這個想法。

安排這個展覽的過程中,遇上許多難題,尤其是要用黏土工作,一次我感到很累,想起我正為敘利亞的人民奉獻自己一點小小的苦楚。接著我得到了更多力量往前走。我知道當我做更多作品,就可以給他們籌募更多經費。

我還需要思考展覽中接待的事情,我希望有點體面。我其中一位同學的父母給我們支付所有的食物和飲料。我受到鼓舞的一個小跡象是這是一個我們需要繼續推動的計畫。

我們籌募四千美元,將會全數捐給在中東地區的家庭。

泰國北部的大型難民營容納了幾千個逃離緬甸的人。幾年前,一個遭到迫害的少數民族——卡仁族(Karen)的兒童開始和一所意大利學校的孩子們締結友誼。以下是幫助搭建橋樑的路易吉·布托里發來的感人報導。

[全部資料]