Sep 20, 2016 | Non classifié(e)

La ville d’Atlanta, en Géorgie, est la neuvième grande métropole des USA, le siège de Coca Cola et aussi la ville natale de Martin Luther King. I have a dream, j’ai un rêve, s’écriait en 1963 le leader de la non-violence, en réclamant l’égalité entre blancs et noirs, et en espérant qu’un jour se réaliserait le credo de la nation américaine, à savoir « que tous les hommes ont été créés égaux », comme on peut le lire dans la Déclaration d’Indépendance de 1776. Depuis il y a eu de nombreuses avancées, au moins formellement. C’est aussi le témoignage de Celi Montero, Costaricaine, « blanche », qui a vécu pendant 20 ans à Los Angeles, et au cours des dernières années à Atlanta, où elle a travaillé comme assistante dans un institut technique. « J’entendais dire qu’il y avait encore des épisodes de discrimination, mais cela me semblait des histoires exagérées. Je pensais qu’il n’en était pas vraiment ainsi. Mais hélas, j’ai dû me raviser ». C’est une histoire récente : en 2015, précisément à Atlanta, le meurtre d’un jeune afro-américain sans armes, de nouvelles violences à Baltimore, à Ferguson, l’essor du mouvement Black lives matter qui dénonce la pauvreté et le malaise des communautés noires et la violence de la police. Plus récemment en Louisiane et dans le Minnesota… dans une des nombreuses manifestations la haine tue cinq policiers et en blesse sept autres à Dallas. La tension se fait sentir est aussi à Atlanta où la population afro-américaine dépasse les 50%. Dans cette ville la communauté des focolari, qui reflète la démographie, s’engage à tisser des réseaux de réconciliation et à reconstruire le tissu social de l’intérieur. « Nos amis afro-américains ont peur de sortir de chez eux – raconte Celi – ils nous disent qu’ils craignent pour leur vie. Lorsque les conflits étaient plus fréquents, une amie avait peur d’aller faire ses courses. « Mais comme je crois au monde uni, je me suis reprise et suis sortie pour aimer tous ceux que je rencontrerais – me dit-elle -. Au supermarché je trouve une femme blanche qui présente un produit et elle s’arrête pour écouter. La femme comprend son geste et elles s’embrassent». C’est une situation latente qui souvent est amplifiée par le tamtam des réseaux sociaux. Après des années d’une lente progression, avec le « Civil Rights Movement » des années 60, dans le sud on rencontre encore l’inégalité sociale et économique. « Quelques-uns de mes jeunes amis afro-américains se sentent désavantagés par rapport aux jeunes blancs, quand il s’agit d’entrer à l’Université ou de trouver un emploi. « Arrivée en Géorgie je cherche du travail avec une amie noire – poursuit Celi -. Nous allons dans une agence pour l’emploi, elle est plus qualifiée que moi pour ce travail spécifique. Mais à moi ils me disent qu’ils m’appelleront prochainement, à elle on lui dit de retourner étudier et de mieux se préparer. La discrimination raciale était évidente. J’éprouve un profond dégoût : j’ouvre les yeux sur ce que de nombreuses personnes subissent chaque jour. Je fais mienne cette douleur et pour ma part, je cherche à tout faire pour construire des ponts au-delà des tensions que nous vivons ». « Avec de nombreux amis afro-américains musulmans nous réalisons ensemble de petites actions qui mobilisent toujours plus de monde. Nous préparons à manger et procurons des couvertures aux sans-abris de la ville, ou bien des sacs lorsque la police les oblige à se déplacer. Certains ont lancé des actions dans la paroisse d’un quartier riche pour subvenir aux besoins de 300 personnes. Ce sont de petites choses, mais elles témoignent d’un amour concret, au point que les musulmans disent : jusqu’ici nous dialoguions, maintenant nous sommes frères. Entre nous la question raciale est dépassée. Le jour où il y a eu des coups de feu, nous nous sommes retrouvés pour la rencontre de la Parole de Vie : nous avons partagé nos peurs, les incompréhensions et nous nous sommes dit les uns aux autres “Je suis ici pour toi” ! » « J’ai dans le cœur beaucoup d’espérance – conclut Celi – c’est vrai que nous sommes peu nombreux au milieu de ces problèmes : les conflits raciaux en sont un, mais ce n’est pas le seul. Il m’arrive de demander l’aide de Dieu pour entrer plus à fond dans cette culture afin de donner ensemble notre contribution spécifique : celle de l’unité là où il y a de nombreuses divisions ».

La ville d’Atlanta, en Géorgie, est la neuvième grande métropole des USA, le siège de Coca Cola et aussi la ville natale de Martin Luther King. I have a dream, j’ai un rêve, s’écriait en 1963 le leader de la non-violence, en réclamant l’égalité entre blancs et noirs, et en espérant qu’un jour se réaliserait le credo de la nation américaine, à savoir « que tous les hommes ont été créés égaux », comme on peut le lire dans la Déclaration d’Indépendance de 1776. Depuis il y a eu de nombreuses avancées, au moins formellement. C’est aussi le témoignage de Celi Montero, Costaricaine, « blanche », qui a vécu pendant 20 ans à Los Angeles, et au cours des dernières années à Atlanta, où elle a travaillé comme assistante dans un institut technique. « J’entendais dire qu’il y avait encore des épisodes de discrimination, mais cela me semblait des histoires exagérées. Je pensais qu’il n’en était pas vraiment ainsi. Mais hélas, j’ai dû me raviser ». C’est une histoire récente : en 2015, précisément à Atlanta, le meurtre d’un jeune afro-américain sans armes, de nouvelles violences à Baltimore, à Ferguson, l’essor du mouvement Black lives matter qui dénonce la pauvreté et le malaise des communautés noires et la violence de la police. Plus récemment en Louisiane et dans le Minnesota… dans une des nombreuses manifestations la haine tue cinq policiers et en blesse sept autres à Dallas. La tension se fait sentir est aussi à Atlanta où la population afro-américaine dépasse les 50%. Dans cette ville la communauté des focolari, qui reflète la démographie, s’engage à tisser des réseaux de réconciliation et à reconstruire le tissu social de l’intérieur. « Nos amis afro-américains ont peur de sortir de chez eux – raconte Celi – ils nous disent qu’ils craignent pour leur vie. Lorsque les conflits étaient plus fréquents, une amie avait peur d’aller faire ses courses. « Mais comme je crois au monde uni, je me suis reprise et suis sortie pour aimer tous ceux que je rencontrerais – me dit-elle -. Au supermarché je trouve une femme blanche qui présente un produit et elle s’arrête pour écouter. La femme comprend son geste et elles s’embrassent». C’est une situation latente qui souvent est amplifiée par le tamtam des réseaux sociaux. Après des années d’une lente progression, avec le « Civil Rights Movement » des années 60, dans le sud on rencontre encore l’inégalité sociale et économique. « Quelques-uns de mes jeunes amis afro-américains se sentent désavantagés par rapport aux jeunes blancs, quand il s’agit d’entrer à l’Université ou de trouver un emploi. « Arrivée en Géorgie je cherche du travail avec une amie noire – poursuit Celi -. Nous allons dans une agence pour l’emploi, elle est plus qualifiée que moi pour ce travail spécifique. Mais à moi ils me disent qu’ils m’appelleront prochainement, à elle on lui dit de retourner étudier et de mieux se préparer. La discrimination raciale était évidente. J’éprouve un profond dégoût : j’ouvre les yeux sur ce que de nombreuses personnes subissent chaque jour. Je fais mienne cette douleur et pour ma part, je cherche à tout faire pour construire des ponts au-delà des tensions que nous vivons ». « Avec de nombreux amis afro-américains musulmans nous réalisons ensemble de petites actions qui mobilisent toujours plus de monde. Nous préparons à manger et procurons des couvertures aux sans-abris de la ville, ou bien des sacs lorsque la police les oblige à se déplacer. Certains ont lancé des actions dans la paroisse d’un quartier riche pour subvenir aux besoins de 300 personnes. Ce sont de petites choses, mais elles témoignent d’un amour concret, au point que les musulmans disent : jusqu’ici nous dialoguions, maintenant nous sommes frères. Entre nous la question raciale est dépassée. Le jour où il y a eu des coups de feu, nous nous sommes retrouvés pour la rencontre de la Parole de Vie : nous avons partagé nos peurs, les incompréhensions et nous nous sommes dit les uns aux autres “Je suis ici pour toi” ! » « J’ai dans le cœur beaucoup d’espérance – conclut Celi – c’est vrai que nous sommes peu nombreux au milieu de ces problèmes : les conflits raciaux en sont un, mais ce n’est pas le seul. Il m’arrive de demander l’aide de Dieu pour entrer plus à fond dans cette culture afin de donner ensemble notre contribution spécifique : celle de l’unité là où il y a de nombreuses divisions ».

Sep 19, 2016 | Non classifié(e)

Comme nous avons pu le suivre à travers les médias, le 16 avril dernier une forte secousse de magnitude 7,8 a frappé l’Equateur, en particulier les provinces de Manabì, Esmeraldas, Santo Domingo et Pichincha, laissant environ 30 000 personnes sans toit. Le mouvement des Focolari a tout de suite réagi de plusieurs manières : en envoyant des premiers secours, s’associant à beaucoup d’autres bénévoles et, dans le temps, par une récolte de fonds coordonnée par l’AMU (Action pour un Monde Uni) et l’AFN (Action Familles Nouvelles Onlus), alors que localement une commission a été constituée afin de déterminer les interventions et la coordination des travaux à long terme. La commission a écrit : “Ces mois-ci, quelques-uns d’entre nous sont allés rendre visite aux différentes localités sinistrées, pour rencontrer les communautés et essayer de collaborer avec des groupes travaillant déjà sur place pour le même but. Fin août les premières propositions d’intervention étaient mises au point et nous savons établi une étroite collaboration, en particulier avec l’Ong FEPP (Fond Equatorien Populorum Progressio) et la Fundación Amiga».

Comme nous avons pu le suivre à travers les médias, le 16 avril dernier une forte secousse de magnitude 7,8 a frappé l’Equateur, en particulier les provinces de Manabì, Esmeraldas, Santo Domingo et Pichincha, laissant environ 30 000 personnes sans toit. Le mouvement des Focolari a tout de suite réagi de plusieurs manières : en envoyant des premiers secours, s’associant à beaucoup d’autres bénévoles et, dans le temps, par une récolte de fonds coordonnée par l’AMU (Action pour un Monde Uni) et l’AFN (Action Familles Nouvelles Onlus), alors que localement une commission a été constituée afin de déterminer les interventions et la coordination des travaux à long terme. La commission a écrit : “Ces mois-ci, quelques-uns d’entre nous sont allés rendre visite aux différentes localités sinistrées, pour rencontrer les communautés et essayer de collaborer avec des groupes travaillant déjà sur place pour le même but. Fin août les premières propositions d’intervention étaient mises au point et nous savons établi une étroite collaboration, en particulier avec l’Ong FEPP (Fond Equatorien Populorum Progressio) et la Fundación Amiga».  Pour cette phase, les interventions post émergence retenues les plus urgentes avaient comme but la mise en œuvre d’activités de production qui puissent aider économiquement la population, et un soutien psychologique afin de soigner les traumatismes qui « après 5 mois, sont encore très forts », comme ils écrivent. Ils soulignent un autre aspect important : « Nous avons vu la nécessité d’offrir une formation sur les procédures à suivre afin d’obtenir des fonds du gouvernement équatorien pour la reconstruction des habitations ». Les localités où débutera l’aide se concentreront sur trois endroits, tous situés dans la province d’Esmeraldas : Salima, « 10 août » et Macara, « là où » des initiatives seront prises pour atténuer les conséquences des traumatismes subis et pour renforcer l’organisation et les capacités de la communauté », expliquent-ils. « En plus, à Salima on mettra sur pied une boulangerie sous forme de coopérative et une formation pour fabriquer des filets de pêche, où les formateurs seront les vieux pêcheurs eux-mêmes. Dans la localité « 10 août » se dérouleront des cours de formation à l’artisanat et aux soins pour les gens ; de plus, un groupe de mamans recevra une aide pour ouvrir une crèche pour enfants », expliquent-ils. « Cela représente – écrit la commission locale – la première phase du projet qui correspond aux fonds actuellement disponibles. En travaillant avec les communautés nous irons plus en profondeur dans leurs exigences et leurs besoins que nous espérons satisfaire ». Compte-rendu jusqu’à ce jour : pour l’urgence en Equateur, les contributions qui sont arrivées à l’AMU s’élèvent à 35.502 E, dont 10.000 déjà envoyés, AFN aussi a contribué avec 10.000 E. Lire les nouvelles précédentes : – Urgence Equateur – Tremblement de terre en Equateur deux mois plus tard

Pour cette phase, les interventions post émergence retenues les plus urgentes avaient comme but la mise en œuvre d’activités de production qui puissent aider économiquement la population, et un soutien psychologique afin de soigner les traumatismes qui « après 5 mois, sont encore très forts », comme ils écrivent. Ils soulignent un autre aspect important : « Nous avons vu la nécessité d’offrir une formation sur les procédures à suivre afin d’obtenir des fonds du gouvernement équatorien pour la reconstruction des habitations ». Les localités où débutera l’aide se concentreront sur trois endroits, tous situés dans la province d’Esmeraldas : Salima, « 10 août » et Macara, « là où » des initiatives seront prises pour atténuer les conséquences des traumatismes subis et pour renforcer l’organisation et les capacités de la communauté », expliquent-ils. « En plus, à Salima on mettra sur pied une boulangerie sous forme de coopérative et une formation pour fabriquer des filets de pêche, où les formateurs seront les vieux pêcheurs eux-mêmes. Dans la localité « 10 août » se dérouleront des cours de formation à l’artisanat et aux soins pour les gens ; de plus, un groupe de mamans recevra une aide pour ouvrir une crèche pour enfants », expliquent-ils. « Cela représente – écrit la commission locale – la première phase du projet qui correspond aux fonds actuellement disponibles. En travaillant avec les communautés nous irons plus en profondeur dans leurs exigences et leurs besoins que nous espérons satisfaire ». Compte-rendu jusqu’à ce jour : pour l’urgence en Equateur, les contributions qui sont arrivées à l’AMU s’élèvent à 35.502 E, dont 10.000 déjà envoyés, AFN aussi a contribué avec 10.000 E. Lire les nouvelles précédentes : – Urgence Equateur – Tremblement de terre en Equateur deux mois plus tard

Sep 18, 2016 | Non classifié(e)

Je voudrais “le consoler”, “parcourir le monde pour Lui rallier de nombreux cœurs”, telle est la réaction spontanée que Chiara Lubich éprouve lorsque, le 24 janvier 1944, elle prend conscience de du cri abyssal de Jésus en croix : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Si c’est le moment où il a souffert le plus – conclut-elle -, cela veut dire que c’est celui où il nous a aimé le plus. Faisons de Lui l’Idéal de notre vie ! ». Et dire qu’alors la théologie ne réfléchissait pas sur l’abandon expérimenté par Jésus ! La piété chrétienne concentrait toute son attention sur ses douleurs physiques, sur l’agonie au Jardin des Oliviers. Et pourtant la seconde guerre mondiale, et en particulier l’holocauste, étaient en train de creuser dans la conscience humaine un gouffre que seule cette expérience extrême de Jésus pouvait en quelque sorte combler. Chiara, encore jeune, choisit de chercher et d’aimer Jésus Abandonné dans les innombrables visages de la souffrance humaine personnelle et collective, seulement par amour : pour ne pas laisser l’Abandonné seul. Mais assez vite elle fait une expérience inattendue : « On se plonge dans un océan de douleur et l’on se retrouve en train de nager dans une mer d’amour ». Le déchirement se change en joie et transforme les relations, crée la communion : « Ce sont les deux faces d’une unique médaille. A toutes les âmes je montre la page de l’unité. Pour moi et pour toutes celles qui sont en première ligne pour l’Unité : notre seul tout, c’est Jésus abandonné ». Les années 1949-1951 sont source de nouvelles intuitions. La blessure de l’abandon comme expression du plus grand Amour devient pour Chiara la clé de voûte de sa vision de l’histoire, de la vie humaine mais d’abord de celle de Dieu. Elle la contemple comme « la pupille de l’œil de Dieu sur le monde » : un Vide Infini à travers lequel Dieu nous regarde : la fenêtre de Dieu grande ouverte sur le monde et la fenêtre de l’humanité à travers laquelle on voit Dieu ». Suivent des années d’épreuve, celles de l’étude approfondie du nouveau charisme par l’Eglise. Une attente que Chiara vit à la lumière du Fils abandonné par le Père, convaincue qu’en tout cela l’Eglise est Mère. Etape après étape, le volume retrace ainsi la trajectoire de l’aventure spirituelle de Chiara, à travers ses notes, ses lettres, ses journaux et ses discours, regroupés en six chapitres. 160 pages, introduites par le théologien Hubertus Blaumeiser, qui pourront accompagner et éclairer notre quotidien. Avec l’approbation des Focolari par l’Eglise, au début des années 60, s’ouvre un nouvel horizon : Jésus abandonné devient le moteur qui pousse à aller à la rencontre des défis sociaux, à celle de toutes sortes de déchirements, c’est “un maître du dialogue » dans le domaine œcuménique et interreligieux, il se manifeste comme le « Dieu d’aujourd’hui », capable de s’adresser aussi à ceux qui ne croient pas, il est aussi la source d’un grand changement culturel. Avec lui, l’auteure entreprend ce qu’elle a appelé le “Saint Voyage”, un chemin de sainteté communautaire qui a entraîné à sa suite des milliers de personnes sur les cinq continents : « Il est le plus grand Maître de la vie spirituelle, du détachement de soi, des personnes, de toute chose, de ce qui est de Dieu mais n’est pas Dieu ». Il en sera ainsi jusqu’à une dernière “nuit” qui plonge encore davantage Chiara dans l’abyssale séparation expérimentée par Jésus et en même temps l’identifie à la nuit collective et culturelle que traverse l’humanité. « En aimant Jésus abandonné – écrit-elle – nous trouvons le motif et la force pour ne pas fuir ces maux, ces divisions, mais pour les accepter et les consumer, en y apportant ainsi notre remède personnel et collectif ». Et elle en est convaincue : « Si nous parvenons à le rencontrer dans chaque douleur, si nous l’aimons en nous adressant au Père comme Jésus sur la Croix : « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit » (Lc 23, 46) ; alors avec Lui la nuit passera et la lumière nous éclairera ».

Je voudrais “le consoler”, “parcourir le monde pour Lui rallier de nombreux cœurs”, telle est la réaction spontanée que Chiara Lubich éprouve lorsque, le 24 janvier 1944, elle prend conscience de du cri abyssal de Jésus en croix : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Si c’est le moment où il a souffert le plus – conclut-elle -, cela veut dire que c’est celui où il nous a aimé le plus. Faisons de Lui l’Idéal de notre vie ! ». Et dire qu’alors la théologie ne réfléchissait pas sur l’abandon expérimenté par Jésus ! La piété chrétienne concentrait toute son attention sur ses douleurs physiques, sur l’agonie au Jardin des Oliviers. Et pourtant la seconde guerre mondiale, et en particulier l’holocauste, étaient en train de creuser dans la conscience humaine un gouffre que seule cette expérience extrême de Jésus pouvait en quelque sorte combler. Chiara, encore jeune, choisit de chercher et d’aimer Jésus Abandonné dans les innombrables visages de la souffrance humaine personnelle et collective, seulement par amour : pour ne pas laisser l’Abandonné seul. Mais assez vite elle fait une expérience inattendue : « On se plonge dans un océan de douleur et l’on se retrouve en train de nager dans une mer d’amour ». Le déchirement se change en joie et transforme les relations, crée la communion : « Ce sont les deux faces d’une unique médaille. A toutes les âmes je montre la page de l’unité. Pour moi et pour toutes celles qui sont en première ligne pour l’Unité : notre seul tout, c’est Jésus abandonné ». Les années 1949-1951 sont source de nouvelles intuitions. La blessure de l’abandon comme expression du plus grand Amour devient pour Chiara la clé de voûte de sa vision de l’histoire, de la vie humaine mais d’abord de celle de Dieu. Elle la contemple comme « la pupille de l’œil de Dieu sur le monde » : un Vide Infini à travers lequel Dieu nous regarde : la fenêtre de Dieu grande ouverte sur le monde et la fenêtre de l’humanité à travers laquelle on voit Dieu ». Suivent des années d’épreuve, celles de l’étude approfondie du nouveau charisme par l’Eglise. Une attente que Chiara vit à la lumière du Fils abandonné par le Père, convaincue qu’en tout cela l’Eglise est Mère. Etape après étape, le volume retrace ainsi la trajectoire de l’aventure spirituelle de Chiara, à travers ses notes, ses lettres, ses journaux et ses discours, regroupés en six chapitres. 160 pages, introduites par le théologien Hubertus Blaumeiser, qui pourront accompagner et éclairer notre quotidien. Avec l’approbation des Focolari par l’Eglise, au début des années 60, s’ouvre un nouvel horizon : Jésus abandonné devient le moteur qui pousse à aller à la rencontre des défis sociaux, à celle de toutes sortes de déchirements, c’est “un maître du dialogue » dans le domaine œcuménique et interreligieux, il se manifeste comme le « Dieu d’aujourd’hui », capable de s’adresser aussi à ceux qui ne croient pas, il est aussi la source d’un grand changement culturel. Avec lui, l’auteure entreprend ce qu’elle a appelé le “Saint Voyage”, un chemin de sainteté communautaire qui a entraîné à sa suite des milliers de personnes sur les cinq continents : « Il est le plus grand Maître de la vie spirituelle, du détachement de soi, des personnes, de toute chose, de ce qui est de Dieu mais n’est pas Dieu ». Il en sera ainsi jusqu’à une dernière “nuit” qui plonge encore davantage Chiara dans l’abyssale séparation expérimentée par Jésus et en même temps l’identifie à la nuit collective et culturelle que traverse l’humanité. « En aimant Jésus abandonné – écrit-elle – nous trouvons le motif et la force pour ne pas fuir ces maux, ces divisions, mais pour les accepter et les consumer, en y apportant ainsi notre remède personnel et collectif ». Et elle en est convaincue : « Si nous parvenons à le rencontrer dans chaque douleur, si nous l’aimons en nous adressant au Père comme Jésus sur la Croix : « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit » (Lc 23, 46) ; alors avec Lui la nuit passera et la lumière nous éclairera ».

Sep 17, 2016 | Non classifié(e)

Voilà les notes que l’on trouve dans le journal personnel de Giordani : « 17 septembre 1948. Ce matin à Montecitorio j’ai été appelé par des anges : un capucin, un frère mineur, un conventuel, un tertiaire et une tertiaire, Silvia Lubig (sic !), qui est à l’origine d’une communauté à Trente. Elle a parlé comme une sainte inspirée par l’Esprit Saint ». Lui-même raconte ce qui s’est passé. « Un jour, je fus sollicité pour écouter une apôtre de l’unité, c’est ainsi qu’on l’appelait. C’était en septembre 1948. Je déployais alors toute ma courtoisie de député envers de possibles électeurs lorsque vinrent à Montecitorio des religieux, représentant les différentes familles franciscaines, et une demoiselle ainsi qu’un jeune laïc. Voir unis et d’accord entre eux, un conventuel, un frère mineur, un capucin, un et une tertiaire de saint François me sembla déjà un miracle d’unité : et je le leur dis. La demoiselle parla ; j’allais devoir écouter une personne venue plaider la cause ou le rêve de quelque œuvre charitable. Mais en fait, dès ses premiers mots je perçus quelque chose de nouveau. Lorsqu’au bout d’une demi-heure elle eut fini, j’étais saisi par le climat d’enchantement qui s’était créé : j’aurais aimé que cette voix continue. C’était la voix que, sans m’en rendre compte, j’attendais depuis longtemps. Elle mettait la sainteté à la portée de tout le monde ; elle faisait tomber les barrières qui séparaient le monde laïc de la vie mystique. Elle mettait sur la place publique les trésors d’un château où seuls peu de personnes étaient admises. Elle rapprochait de Dieu : elle le faisait sentir comme Père, frère, ami, présent à l’humanité. Je voulus approfondir la chose : et après m’être mis au courant de la vie du Focolare de l’unité – comme on l’appelait – je reconnus en cette expérience la réalisation du désir pressant de saint Jean Chrysostome : que les laïcs vivent comme des moines, avec le célibat en moins. Je l’avais tellement entretenu en moi, ce désir ! Voilà ce qui s’était passé : l’idée de Dieu avait cédé sa place à l’amour de Dieu, l’image idéale, au Dieu vivant. En Chiara j’avais trouvé non pas une personne quelconque qui parlait de Dieu, mais une personne qui parlait avec Dieu : la fille qui, dans l’amour, conversait avec son Père. Si j’examinais le fait de manière critique, il n’y avait rien de nouveau dans ma découverte. Dans le cadre de vie qui s’ouvrait à mon âme, je retrouvais les noms, les figures, les doctrines que j’avais aimés. Toutes mes études, mes idéaux, les événements-mêmes de ma vie me semblaient converger vers ce but. Rien de nouveau, et pourtant tout était nouveau : les éléments de ma formation culturelle et spirituelle se structuraient selon le dessein de Dieu. Ils se mettaient à leur juste place. Tout était vieux et tout devenait nouveau. La clé du mystère était trouvée ; c’est-à-dire que l’amour, trop souvent barricadé, avait pris sa place : et le voilà qui se répandait, et comme une flamme, se dilatait, croissait jusqu’à devenir un grand feu. Renaissait alors une sainteté du peuple, avec sa dimension sociale (pour reprendre deux mots qui deviendront populaires avec le Concile Vatican II) ; elle avait été évincée par l’individualisme qui avait habitué chacun à se sanctifier pour soi-même, en prenant méticuleusement soin de son âme, par des analyses sans fond, au lieu de la perdre. La piété, la vie intérieure, jusque-là confinées dans les maisons religieuses, quelque peu monopolisées par des classes privilégiées, en sortaient pour se répandre sur les places, dans les usines et les bureaux, dans les maisons et les champs, tout comme dans les couvents, puisque partout où l’on rencontre des hommes, on rencontre des candidats à la perfection. Et pour vivre cette nouvelle vie, pour naître en Dieu, je ne devais plus renoncer à mes convictions : je devais uniquement les ajuster dans la flamme de la charité, pour qu’elles se vivifient. A travers le frère, je me mis à vivre Dieu. L’existence devint une aventure, vécue consciemment en union avec le Créateur, qui est la vie. Marie resplendissait d’une nouvelle beauté : les saints entrèrent dans ma vie de famille ; le paradis devint maison commune. Voilà la découverte, voilà l’expérience. Elle fit de moi un homme nouveau ».

Voilà les notes que l’on trouve dans le journal personnel de Giordani : « 17 septembre 1948. Ce matin à Montecitorio j’ai été appelé par des anges : un capucin, un frère mineur, un conventuel, un tertiaire et une tertiaire, Silvia Lubig (sic !), qui est à l’origine d’une communauté à Trente. Elle a parlé comme une sainte inspirée par l’Esprit Saint ». Lui-même raconte ce qui s’est passé. « Un jour, je fus sollicité pour écouter une apôtre de l’unité, c’est ainsi qu’on l’appelait. C’était en septembre 1948. Je déployais alors toute ma courtoisie de député envers de possibles électeurs lorsque vinrent à Montecitorio des religieux, représentant les différentes familles franciscaines, et une demoiselle ainsi qu’un jeune laïc. Voir unis et d’accord entre eux, un conventuel, un frère mineur, un capucin, un et une tertiaire de saint François me sembla déjà un miracle d’unité : et je le leur dis. La demoiselle parla ; j’allais devoir écouter une personne venue plaider la cause ou le rêve de quelque œuvre charitable. Mais en fait, dès ses premiers mots je perçus quelque chose de nouveau. Lorsqu’au bout d’une demi-heure elle eut fini, j’étais saisi par le climat d’enchantement qui s’était créé : j’aurais aimé que cette voix continue. C’était la voix que, sans m’en rendre compte, j’attendais depuis longtemps. Elle mettait la sainteté à la portée de tout le monde ; elle faisait tomber les barrières qui séparaient le monde laïc de la vie mystique. Elle mettait sur la place publique les trésors d’un château où seuls peu de personnes étaient admises. Elle rapprochait de Dieu : elle le faisait sentir comme Père, frère, ami, présent à l’humanité. Je voulus approfondir la chose : et après m’être mis au courant de la vie du Focolare de l’unité – comme on l’appelait – je reconnus en cette expérience la réalisation du désir pressant de saint Jean Chrysostome : que les laïcs vivent comme des moines, avec le célibat en moins. Je l’avais tellement entretenu en moi, ce désir ! Voilà ce qui s’était passé : l’idée de Dieu avait cédé sa place à l’amour de Dieu, l’image idéale, au Dieu vivant. En Chiara j’avais trouvé non pas une personne quelconque qui parlait de Dieu, mais une personne qui parlait avec Dieu : la fille qui, dans l’amour, conversait avec son Père. Si j’examinais le fait de manière critique, il n’y avait rien de nouveau dans ma découverte. Dans le cadre de vie qui s’ouvrait à mon âme, je retrouvais les noms, les figures, les doctrines que j’avais aimés. Toutes mes études, mes idéaux, les événements-mêmes de ma vie me semblaient converger vers ce but. Rien de nouveau, et pourtant tout était nouveau : les éléments de ma formation culturelle et spirituelle se structuraient selon le dessein de Dieu. Ils se mettaient à leur juste place. Tout était vieux et tout devenait nouveau. La clé du mystère était trouvée ; c’est-à-dire que l’amour, trop souvent barricadé, avait pris sa place : et le voilà qui se répandait, et comme une flamme, se dilatait, croissait jusqu’à devenir un grand feu. Renaissait alors une sainteté du peuple, avec sa dimension sociale (pour reprendre deux mots qui deviendront populaires avec le Concile Vatican II) ; elle avait été évincée par l’individualisme qui avait habitué chacun à se sanctifier pour soi-même, en prenant méticuleusement soin de son âme, par des analyses sans fond, au lieu de la perdre. La piété, la vie intérieure, jusque-là confinées dans les maisons religieuses, quelque peu monopolisées par des classes privilégiées, en sortaient pour se répandre sur les places, dans les usines et les bureaux, dans les maisons et les champs, tout comme dans les couvents, puisque partout où l’on rencontre des hommes, on rencontre des candidats à la perfection. Et pour vivre cette nouvelle vie, pour naître en Dieu, je ne devais plus renoncer à mes convictions : je devais uniquement les ajuster dans la flamme de la charité, pour qu’elles se vivifient. A travers le frère, je me mis à vivre Dieu. L’existence devint une aventure, vécue consciemment en union avec le Créateur, qui est la vie. Marie resplendissait d’une nouvelle beauté : les saints entrèrent dans ma vie de famille ; le paradis devint maison commune. Voilà la découverte, voilà l’expérience. Elle fit de moi un homme nouveau ».

Sep 16, 2016 | Non classifié(e)

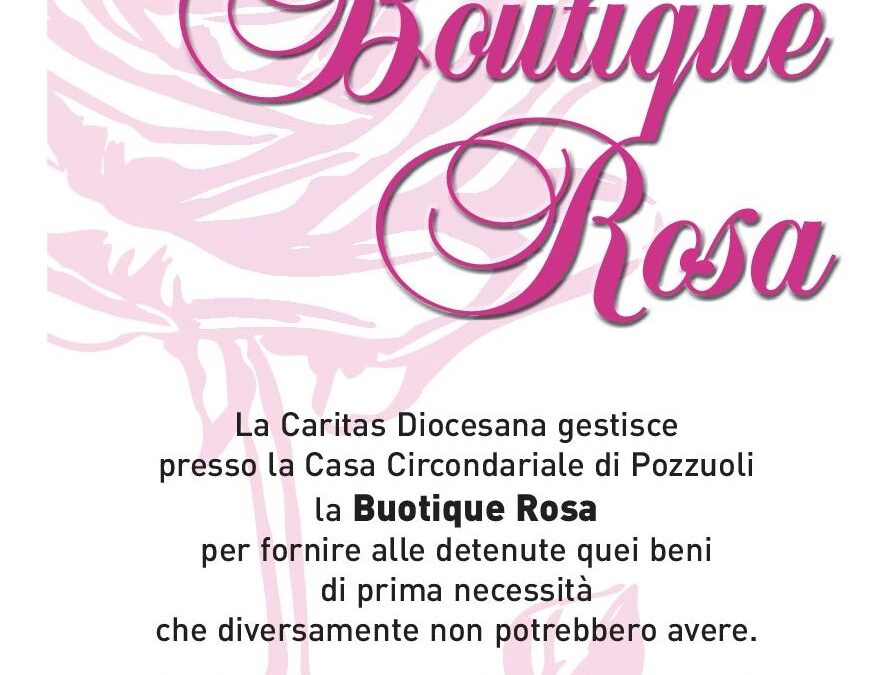

En 2011, Maria Clara, jeune retraitée, déménage près du pénitencier féminin de Pozzuoli (Naples), un grand centre de détention parmi les plus surpeuplés d’Italie. Touchée par le cri de douleur provenant des fenêtres à barreaux, elle en parle avec les amis de la communauté locale des Focolari et 25 d’entre eux (jeunes, adolescents, familles…) décident de répondre à l’appel. En accord avec la Caritas diocésaine et d’autres Mouvements, le groupe s’immerge ainsi dans cette humanité souffrante qui est derrière les barreaux. Une expérience pas facile, qui amène à parfaire, sous le signe de la miséricorde, chaque geste et parole pour être vraiment cette proximité d’amour que ces personnes attendent. Chacun devient toujours plus conscient qu’il ne va pas là-bas pour “absoudre”, juger, ou pour faire un simple assistanat, mais seulement pour aimer, en visant la reconstruction de la personne. Et c’est peut-être en raison de leur attitude que, bientôt, ils voient émerger le côté positif de chacune. “Lorsque je sortirai d’ici, je veux être une personne nouvelle”, confie l’une d’elles. Une autre: “Maintenant que je sais ce que signifie être chrétienne, je veux vivre selon l’Évangile en aimant mes compagnes de cellule, même si elles me rendent la vie impossible”. Une autre encore: “J’ai compris que l’aide véritable vient de Jésus Eucharistie et pas des ‘puissants’ de la terre”. Ce flux de lumière et de grâce ne se conquiert pas d’un coup de baguette magique. C’est le fruit d’une attention continue aux besoins des détenues, les soutenant pour retrouver leur dignité dans une discrète et persévérante formation à vivre l’Évangile. Comme aller à la messe dominicale avec elles, l’animant avec des chants, et se mettre à disposition pour rénover la chapelle. Demander et obtenir la permission de la direction de la prison d’organiser, dans la Maison famille “Femme nouvelle” qui héberge des femmes sous le régime de détention alternative, toute une série d’ateliers d’éducation sur la santé, cours de cuisine, yoga, couture, etc. Un des besoins des détenues – pas avoué, mais immédiatement relevé – est le soin de leur image. C’est ainsi qu’est née l’idée de la “Boutique rose”, un lieu gratuit à l’intérieur de la prison, avec les murs peints en rose, des rideaux et des étagères colorés en contraste avec le gris des cellules. Un lieu où les détenues, souvent abandonnées ou loin de leur famille, peuvent recevoir chaque semaine des produits pour l’hygiène et le soin du corps, des vêtements, du linge, etc. En somme, tout ce qui est utile pour améliorer le “look” et augmenter l’estime de soi. Pendant ce temps, on écoute leur difficulté avec les autres détenues ou les agents, on donne du réconfort à leur chagrin de ne pas pouvoir s’occuper de leurs enfants à la maison, en construisant des rapports toujours plus étroits. C’est aussi l’occasion de partager petites ou grandes joies, comme une remise de peine, une visite inattendue, les pas faits en recommençant. Beaucoup d’entre elles viennent d’ethnies et de cultures différentes et appartiennent à différentes Églises chrétiennes et différentes religions. “Je me souviens d’une femme orthodoxe – raconte Maria Clara – qui, durant la semaine de prières pour l’unité des chrétiens, a voulu participer avec un chant-prière. En pleurs, elle m’a ensuite dit qu’elle offrait l’immense douleur de la détention pour l’unité des Églises. Nous sommes ensuite allés à Naples pour rencontrer son mari et leurs cinq enfants, leur apportant des aides. Nous avons partagé cette expérience avec quelques personnes appartenant à des Églises chrétiennes de différentes dénominations avec lesquelles un dialogue œcuménique est ouvert dans le diocèse, leur proposant de venir elles aussi en prison pour aider dans la ‘Boutique rose’. Elles étaient enthousiastes! Maintenant, quatre sœurs évangéliques collaborent avec nous. Grâce à elles, les rapports avec les détenues d’Églises différentes deviennent toujours plus étroits et, parfois, ils continuent aussi lorsqu’elles sortent de prison.”

En 2011, Maria Clara, jeune retraitée, déménage près du pénitencier féminin de Pozzuoli (Naples), un grand centre de détention parmi les plus surpeuplés d’Italie. Touchée par le cri de douleur provenant des fenêtres à barreaux, elle en parle avec les amis de la communauté locale des Focolari et 25 d’entre eux (jeunes, adolescents, familles…) décident de répondre à l’appel. En accord avec la Caritas diocésaine et d’autres Mouvements, le groupe s’immerge ainsi dans cette humanité souffrante qui est derrière les barreaux. Une expérience pas facile, qui amène à parfaire, sous le signe de la miséricorde, chaque geste et parole pour être vraiment cette proximité d’amour que ces personnes attendent. Chacun devient toujours plus conscient qu’il ne va pas là-bas pour “absoudre”, juger, ou pour faire un simple assistanat, mais seulement pour aimer, en visant la reconstruction de la personne. Et c’est peut-être en raison de leur attitude que, bientôt, ils voient émerger le côté positif de chacune. “Lorsque je sortirai d’ici, je veux être une personne nouvelle”, confie l’une d’elles. Une autre: “Maintenant que je sais ce que signifie être chrétienne, je veux vivre selon l’Évangile en aimant mes compagnes de cellule, même si elles me rendent la vie impossible”. Une autre encore: “J’ai compris que l’aide véritable vient de Jésus Eucharistie et pas des ‘puissants’ de la terre”. Ce flux de lumière et de grâce ne se conquiert pas d’un coup de baguette magique. C’est le fruit d’une attention continue aux besoins des détenues, les soutenant pour retrouver leur dignité dans une discrète et persévérante formation à vivre l’Évangile. Comme aller à la messe dominicale avec elles, l’animant avec des chants, et se mettre à disposition pour rénover la chapelle. Demander et obtenir la permission de la direction de la prison d’organiser, dans la Maison famille “Femme nouvelle” qui héberge des femmes sous le régime de détention alternative, toute une série d’ateliers d’éducation sur la santé, cours de cuisine, yoga, couture, etc. Un des besoins des détenues – pas avoué, mais immédiatement relevé – est le soin de leur image. C’est ainsi qu’est née l’idée de la “Boutique rose”, un lieu gratuit à l’intérieur de la prison, avec les murs peints en rose, des rideaux et des étagères colorés en contraste avec le gris des cellules. Un lieu où les détenues, souvent abandonnées ou loin de leur famille, peuvent recevoir chaque semaine des produits pour l’hygiène et le soin du corps, des vêtements, du linge, etc. En somme, tout ce qui est utile pour améliorer le “look” et augmenter l’estime de soi. Pendant ce temps, on écoute leur difficulté avec les autres détenues ou les agents, on donne du réconfort à leur chagrin de ne pas pouvoir s’occuper de leurs enfants à la maison, en construisant des rapports toujours plus étroits. C’est aussi l’occasion de partager petites ou grandes joies, comme une remise de peine, une visite inattendue, les pas faits en recommençant. Beaucoup d’entre elles viennent d’ethnies et de cultures différentes et appartiennent à différentes Églises chrétiennes et différentes religions. “Je me souviens d’une femme orthodoxe – raconte Maria Clara – qui, durant la semaine de prières pour l’unité des chrétiens, a voulu participer avec un chant-prière. En pleurs, elle m’a ensuite dit qu’elle offrait l’immense douleur de la détention pour l’unité des Églises. Nous sommes ensuite allés à Naples pour rencontrer son mari et leurs cinq enfants, leur apportant des aides. Nous avons partagé cette expérience avec quelques personnes appartenant à des Églises chrétiennes de différentes dénominations avec lesquelles un dialogue œcuménique est ouvert dans le diocèse, leur proposant de venir elles aussi en prison pour aider dans la ‘Boutique rose’. Elles étaient enthousiastes! Maintenant, quatre sœurs évangéliques collaborent avec nous. Grâce à elles, les rapports avec les détenues d’Églises différentes deviennent toujours plus étroits et, parfois, ils continuent aussi lorsqu’elles sortent de prison.”

La ville d’Atlanta, en Géorgie, est la neuvième grande métropole des USA, le siège de Coca Cola et aussi la ville natale de Martin Luther King. I have a dream, j’ai un rêve, s’écriait en 1963 le leader de la non-violence, en réclamant l’égalité entre blancs et noirs, et en espérant qu’un jour se réaliserait le credo de la nation américaine, à savoir « que tous les hommes ont été créés égaux », comme on peut le lire dans la Déclaration d’Indépendance de 1776. Depuis il y a eu de nombreuses avancées, au moins formellement. C’est aussi le témoignage de Celi Montero, Costaricaine, « blanche », qui a vécu pendant 20 ans à Los Angeles, et au cours des dernières années à Atlanta, où elle a travaillé comme assistante dans un institut technique. « J’entendais dire qu’il y avait encore des épisodes de discrimination, mais cela me semblait des histoires exagérées. Je pensais qu’il n’en était pas vraiment ainsi. Mais hélas, j’ai dû me raviser ». C’est une histoire récente : en 2015, précisément à Atlanta, le meurtre d’un jeune afro-américain sans armes, de nouvelles violences à Baltimore, à Ferguson, l’essor du mouvement Black lives matter qui dénonce la pauvreté et le malaise des communautés noires et la violence de la police. Plus récemment en Louisiane et dans le Minnesota… dans une des nombreuses manifestations la haine tue cinq policiers et en blesse sept autres à Dallas. La tension se fait sentir est aussi à Atlanta où la population afro-américaine dépasse les 50%. Dans cette ville la communauté des focolari, qui reflète la démographie, s’engage à tisser des réseaux de réconciliation et à reconstruire le tissu social de l’intérieur. « Nos amis afro-américains ont peur de sortir de chez eux – raconte Celi – ils nous disent qu’ils craignent pour leur vie. Lorsque les conflits étaient plus fréquents, une amie avait peur d’aller faire ses courses. « Mais comme je crois au monde uni, je me suis reprise et suis sortie pour aimer tous ceux que je rencontrerais – me dit-elle -. Au supermarché je trouve une femme blanche qui présente un produit et elle s’arrête pour écouter. La femme comprend son geste et elles s’embrassent». C’est une situation latente qui souvent est amplifiée par le tamtam des réseaux sociaux. Après des années d’une lente progression, avec le « Civil Rights Movement » des années 60, dans le sud on rencontre encore l’inégalité sociale et économique. « Quelques-uns de mes jeunes amis afro-américains se sentent désavantagés par rapport aux jeunes blancs, quand il s’agit d’entrer à l’Université ou de trouver un emploi. « Arrivée en Géorgie je cherche du travail avec une amie noire – poursuit Celi -. Nous allons dans une agence pour l’emploi, elle est plus qualifiée que moi pour ce travail spécifique. Mais à moi ils me disent qu’ils m’appelleront prochainement, à elle on lui dit de retourner étudier et de mieux se préparer. La discrimination raciale était évidente. J’éprouve un profond dégoût : j’ouvre les yeux sur ce que de nombreuses personnes subissent chaque jour. Je fais mienne cette douleur et pour ma part, je cherche à tout faire pour construire des ponts au-delà des tensions que nous vivons ». « Avec de nombreux amis afro-américains musulmans nous réalisons ensemble de petites actions qui mobilisent toujours plus de monde. Nous préparons à manger et procurons des couvertures aux sans-abris de la ville, ou bien des sacs lorsque la police les oblige à se déplacer. Certains ont lancé des actions dans la paroisse d’un quartier riche pour subvenir aux besoins de 300 personnes. Ce sont de petites choses, mais elles témoignent d’un amour concret, au point que les musulmans disent : jusqu’ici nous dialoguions, maintenant nous sommes frères. Entre nous la question raciale est dépassée. Le jour où il y a eu des coups de feu, nous nous sommes retrouvés pour la rencontre de la Parole de Vie : nous avons partagé nos peurs, les incompréhensions et nous nous sommes dit les uns aux autres “Je suis ici pour toi” ! » « J’ai dans le cœur beaucoup d’espérance – conclut Celi – c’est vrai que nous sommes peu nombreux au milieu de ces problèmes : les conflits raciaux en sont un, mais ce n’est pas le seul. Il m’arrive de demander l’aide de Dieu pour entrer plus à fond dans cette culture afin de donner ensemble notre contribution spécifique : celle de l’unité là où il y a de nombreuses divisions ».

La ville d’Atlanta, en Géorgie, est la neuvième grande métropole des USA, le siège de Coca Cola et aussi la ville natale de Martin Luther King. I have a dream, j’ai un rêve, s’écriait en 1963 le leader de la non-violence, en réclamant l’égalité entre blancs et noirs, et en espérant qu’un jour se réaliserait le credo de la nation américaine, à savoir « que tous les hommes ont été créés égaux », comme on peut le lire dans la Déclaration d’Indépendance de 1776. Depuis il y a eu de nombreuses avancées, au moins formellement. C’est aussi le témoignage de Celi Montero, Costaricaine, « blanche », qui a vécu pendant 20 ans à Los Angeles, et au cours des dernières années à Atlanta, où elle a travaillé comme assistante dans un institut technique. « J’entendais dire qu’il y avait encore des épisodes de discrimination, mais cela me semblait des histoires exagérées. Je pensais qu’il n’en était pas vraiment ainsi. Mais hélas, j’ai dû me raviser ». C’est une histoire récente : en 2015, précisément à Atlanta, le meurtre d’un jeune afro-américain sans armes, de nouvelles violences à Baltimore, à Ferguson, l’essor du mouvement Black lives matter qui dénonce la pauvreté et le malaise des communautés noires et la violence de la police. Plus récemment en Louisiane et dans le Minnesota… dans une des nombreuses manifestations la haine tue cinq policiers et en blesse sept autres à Dallas. La tension se fait sentir est aussi à Atlanta où la population afro-américaine dépasse les 50%. Dans cette ville la communauté des focolari, qui reflète la démographie, s’engage à tisser des réseaux de réconciliation et à reconstruire le tissu social de l’intérieur. « Nos amis afro-américains ont peur de sortir de chez eux – raconte Celi – ils nous disent qu’ils craignent pour leur vie. Lorsque les conflits étaient plus fréquents, une amie avait peur d’aller faire ses courses. « Mais comme je crois au monde uni, je me suis reprise et suis sortie pour aimer tous ceux que je rencontrerais – me dit-elle -. Au supermarché je trouve une femme blanche qui présente un produit et elle s’arrête pour écouter. La femme comprend son geste et elles s’embrassent». C’est une situation latente qui souvent est amplifiée par le tamtam des réseaux sociaux. Après des années d’une lente progression, avec le « Civil Rights Movement » des années 60, dans le sud on rencontre encore l’inégalité sociale et économique. « Quelques-uns de mes jeunes amis afro-américains se sentent désavantagés par rapport aux jeunes blancs, quand il s’agit d’entrer à l’Université ou de trouver un emploi. « Arrivée en Géorgie je cherche du travail avec une amie noire – poursuit Celi -. Nous allons dans une agence pour l’emploi, elle est plus qualifiée que moi pour ce travail spécifique. Mais à moi ils me disent qu’ils m’appelleront prochainement, à elle on lui dit de retourner étudier et de mieux se préparer. La discrimination raciale était évidente. J’éprouve un profond dégoût : j’ouvre les yeux sur ce que de nombreuses personnes subissent chaque jour. Je fais mienne cette douleur et pour ma part, je cherche à tout faire pour construire des ponts au-delà des tensions que nous vivons ». « Avec de nombreux amis afro-américains musulmans nous réalisons ensemble de petites actions qui mobilisent toujours plus de monde. Nous préparons à manger et procurons des couvertures aux sans-abris de la ville, ou bien des sacs lorsque la police les oblige à se déplacer. Certains ont lancé des actions dans la paroisse d’un quartier riche pour subvenir aux besoins de 300 personnes. Ce sont de petites choses, mais elles témoignent d’un amour concret, au point que les musulmans disent : jusqu’ici nous dialoguions, maintenant nous sommes frères. Entre nous la question raciale est dépassée. Le jour où il y a eu des coups de feu, nous nous sommes retrouvés pour la rencontre de la Parole de Vie : nous avons partagé nos peurs, les incompréhensions et nous nous sommes dit les uns aux autres “Je suis ici pour toi” ! » « J’ai dans le cœur beaucoup d’espérance – conclut Celi – c’est vrai que nous sommes peu nombreux au milieu de ces problèmes : les conflits raciaux en sont un, mais ce n’est pas le seul. Il m’arrive de demander l’aide de Dieu pour entrer plus à fond dans cette culture afin de donner ensemble notre contribution spécifique : celle de l’unité là où il y a de nombreuses divisions ».

Comme nous avons pu le suivre à travers les médias, le 16 avril dernier une forte secousse de magnitude 7,8 a frappé l’Equateur, en particulier les provinces de Manabì, Esmeraldas, Santo Domingo et Pichincha, laissant environ 30 000 personnes sans toit. Le

Comme nous avons pu le suivre à travers les médias, le 16 avril dernier une forte secousse de magnitude 7,8 a frappé l’Equateur, en particulier les provinces de Manabì, Esmeraldas, Santo Domingo et Pichincha, laissant environ 30 000 personnes sans toit. Le

En 2011, Maria Clara, jeune retraitée, déménage près du pénitencier féminin de Pozzuoli (Naples), un grand centre de détention parmi les plus surpeuplés d’Italie. Touchée par le cri de douleur provenant des fenêtres à barreaux, elle en parle avec les amis de la

En 2011, Maria Clara, jeune retraitée, déménage près du pénitencier féminin de Pozzuoli (Naples), un grand centre de détention parmi les plus surpeuplés d’Italie. Touchée par le cri de douleur provenant des fenêtres à barreaux, elle en parle avec les amis de la