凱文·麥基格(Kevin McKeague)與大衛·麥康基(David McConkey)兩位校長在若干項目上合作多年,一直都事事亨通。然而挺有意思的是麥基格教授是一所天主教學校的校長,而麥康基則是一所基督教學校的校長,由於大家都生活在北愛爾蘭的貝爾法斯特,則具有另一番深遠的意義。歷年由於兩個教會的分裂,在城市內劃清界限,多年動蕩令居民生活在恐慌下。麥基格校長解釋說:「我聽到盧嘉勒(Chiara Lubich )談到有關法國大革命的某些原則,當中發展最缓慢的是手足情誼。我發覺與大衛的相識是一個建立橋樑的良機,把愛注入我們的團體內。」有事實為證,例如2009年,由於政治上的協定,情況平靜了一段時間,但突然一所基督教學校受到襲擊,幸而沒有人受傷,但損失慘重。天主教學校的學生首先作出回應,得到普世博愛運動的青少年幫助,舉行一個名為『人人為人人』的音樂會,然後在北愛爾蘭斯托蒙特(Stormont)的國會大樓舉行和平集會,並且不同教派的代表一起跟國會教育部委員會進行會談。麥康基說:「隨著這個合一的見證後,教育部部長原先基於經濟的理由不願重修校舍,但最後竟然決定馬上重建校舍,更是當年北愛爾蘭唯一一所學校獲得撥款。」

在聆聽的觀眾也參加當天國際聖體大會(Congresso Eucaristico internazionale)(2012年6月10日至17日在都柏林舉行)有關大公合一運動的工作坊。然而是指哪一類的大公合一運動呢?在都柏林聖博德學院《系統神學》系教授兼愛爾蘭跨教會會議成員布倫丹·萊希(Brendan Leahy)介紹當晚節目時確認說:「有多種途徑進入大公合一運動的『天地』。他提出希臘詞源學『oikumene』一詞的詞根就是『oikos』,家的意思。大公合一運動是指一起在基督唯一教會內興建的家。」因此大公合一的對談首先建基於生活,從基督徒共同的寶藏著手,包括聖經、信經、初期教會教父的著作、聖神的恩賜、實踐福音的生活見證。大公合一運動的根基主要是視對方如同『我的一部份』,正如若望保祿二世於2001年所寫的話,讓基督臨在因祂的名相聚一起的基督徒中間。(瑪18:20)

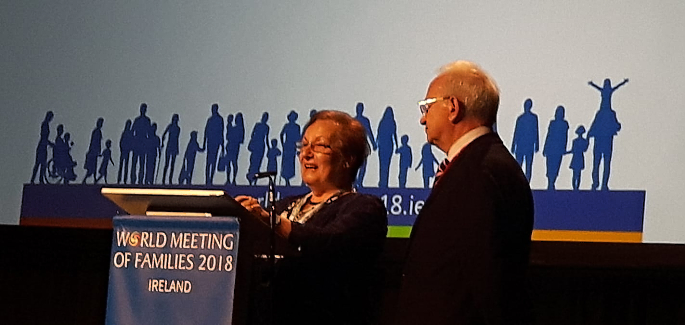

當晚大公合一生活上的不少範例閃閃生輝。除了北愛爾蘭兩位校長的見證外,還有英格蘭教會女牧師布朗溫·卡爾靈(Rev. Bronwen Carling)也有發言,目前她居住在愛爾蘭蒂珀雷里郡(Tipperary),帶領一群來自不同基督教派的信友,定期聚會,研經與交流心得,即普世博愛運動稱為『生活聖言』(Parola di Vita)小組。

她表示:「我們嘗試一起實踐基督的福音,發現我們之間不是那麼分歧。我們明白到互相聆聽的重要性。為此,我決定今天來參加這個天主教特有的聚會。」

一共有四個團體一起合辦這次活動,成績斐然,有不少學校參與,並且在科里米拉這個倡導大公合一運動、和平與修和的團體的環境中,透過幾個週末的聚會,加深彼此的認識。團體的負責人大衛·葛弗雷(David Godfrey)與伉儷赫瑟爾(Heather)出席這次聚會,並指出:「我們之間的分享越來越深邃,有強烈共融的意識。我們之間能夠走在一起,讓我覺得如同最後晚餐、上主聖餐、聖體共融的迴響。」另外,傷健一家的方舟團體代表多瑪斯·克爾(Thomas Kerr)強調在這些週末聚會的其中一個獨特時刻就是濯足禮,彼此互相洗腳。最後大家更一起訂立盟約,承諾彼此相愛如同耶穌愛了我們一樣,成為直到目前不同運動一起前進歷程上的高峰。

主題所講的內容有異曲同工的迴響。傅瑪利確認說:「如果信徒沒有充份的準備,那麽神學家之間提出的結論和立場聲明都是無濟於事」。她甚至膽敢說:「我們因著這種靈修精神互相維繫,彼此團結。我們希望做出貢獻,在所有教派之間成為酵母,加速大家的步伐,邁向更有形可見的共融,包括在聖體聖事上的共融。」

瑪麗婭·嘉蘭·德·羅倫素(Maria Chiara De Lorenzo)供稿