以上是弗朗索瓦絲·薩瓦雅(Françoise Sawayah)在1987年寫下的一些思想。我們回顧她的一生,很容易看到她的日常生活確實反映出這些話。

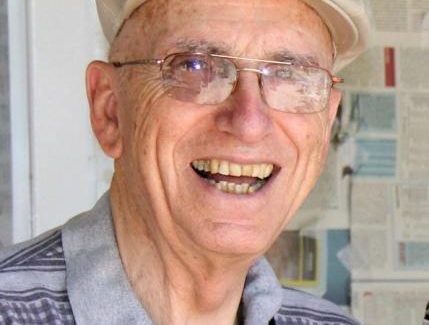

1942年9月16日,弗朗索瓦絲出生在日內瓦(Geneva)。她個性開朗,為人淳樸,對待別人慷慨、開放。她研究教育學,專攻臨牀心理學。

弗朗索瓦絲認識了年輕的黎巴嫩籍薩拉(Salah)。幾年之後,他們結為夫婦,並移居到黎巴嫩(Lebanon),但因戰爭的緣故,他們不得不回到瑞士(Switzerland)。他們遇到了各種各樣的困難,從黎巴嫩傳來的消息也讓他們飽受憂懼,但查迪(Chadi)的出生給他們帶來了一絲溫暖。

要在日內瓦重新開始生活,並不容易,但弗朗索瓦絲從未放棄,相反,她嘗遍了各種方法去面對周遭的境況。她特別致力於幫助那些即將領受堅振聖事的人作好準備。八十年代早期,通過一些活動,她認識了普世博愛運動的附屬成員依搦斯(Agnes),。「弗朗索瓦絲是『新來的』,剛剛到這裡,」依搦斯回憶說:「我們的教理講授班成員對她有所保留。於是我嘗試幫助她,更投入這個團隊,以及多接近她,來彌補這份隔閡。」

於是,她們之間建立了一份融洽的關係。弗朗索瓦絲表示對普世博愛運動的靈修(the spirituality of the Focolare)有濃厚的興趣,她直覺地明白到,她能在運動中找到自己一直在尋找的東西。

弗朗索瓦絲漸漸地發現在日常生活中落實福音的各種方法。特別是在工作中,她身為法語成人班的老師,提出的對話主題總是以「愛」為中心。這個想法觸動了她學生的心靈。其中一個學生,在課程結束時寫到:「我第一次遇見一個如此道德高尚,而又如此熱心公益的教授!」

很快,薩拉也被妻子新的生活方式所吸引。例如:有一年的聖誕節,他們在自己的家裡,為所有同住在十一樓的鄰居舉辦了一場雞尾酒會。那真的是一場盛會,整一年間,大家都津津樂道。

1990年夏天,弗朗索瓦絲的靈魂受到了考驗。當時,她發現自己得了癌症。主任醫生把診斷結果告訴了她,醫生後來分享說:「我看到她怎樣接受這個疾病,真的非常驚訝!」

弗朗索瓦絲為別人度過一生後,也準備好接受天主無限的愛。她寫信給盧嘉勒(Chiara Lubich)說:「我只想去愛。我在這裡,耶穌,為承行袮的旨意。」

之後,弗朗索瓦絲經歷了三年艱難的加爾瓦略之路。在這期間,她在奔向成聖的道路上,如同一位母親,吸引著她身後在日內瓦其他的普世博愛運動成員。她整個生命都在尋求天主的旨意。1993年10月28日,她把自己的最後一口氣交給了祂。

一個女核心成員寫到:「從弗朗索瓦絲去世那天起,我沒有一天感覺她不存在,以這樣或那樣的方式,活生生的、積極的臨在,總是有效地提升我們到達一種更神聖的生活。」