« The Best Spirituals », nouvel album du Gen Rosso

Le Gen Rosso, groupe international du Mouvement des Focolari, a annoncé la sortie de son nouvel album intitulé « The Best Spirituals ». Cette compilation représente un moment important dans leur carrière, car elle rassemble les versions live des morceaux les plus célèbres du répertoire spirituel du groupe, enregistrés lors des tournées de 2020 à 2025. L’album se distingue tant par la sélection des morceaux que par les nouveaux arrangements et les réinterprétations qui offrent un visage frais et actuel à des mélodies intemporelles.

Chaque morceau est le fruit d’un travail minutieux de réinterprétation conçu pour impliquer le public et faire revivre l’essence des « Spirituals » dans un contexte contemporain. De plus, les performances live capturent l’émotion et la connexion unique entre les artistes et le public, créant une expérience d’immersion dans laquelle chacun peut se sentir partie prenante du message universel d’espoir et de proximité.

« Voir ces morceaux continuer à vivre et à générer de la vie encore aujourd’hui est quelque chose de merveilleux et de très important, un patrimoine qui doit être valorisé et préservé au fil du temps », affirme le groupe musical. Ce désir de maintenir la tradition vivante se reflète dans les concerts du Gen Rosso, où le public est invité à chanter et à participer, transformant chaque performance en un événement collectif de joie et de partage. « The Best Spirituals » n’est pas seulement un album, c’est une invitation à découvrir et redécouvrir la beauté des messages que ces morceaux véhiculent. Avec des sons, des arrangements harmonieux et des rythmes nouveaux, le groupe continue de transmettre toute sa passion pour la musique, rendant hommage à un patrimoine musical et culturel qui transcende le temps et les générations.

La sortie de l’album est une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de la musique du Gen Rosso et pour tous ceux qui croient au pouvoir de l’art comme facteur de communion et de changement.

Le Gen Rosso invite tout le monde à se joindre à lui dans ce voyage musical particulier, à redécouvrir ensemble la valeur intemporelle des « Spirituals » et à se laisser transporter par les émotions que seules la musique et l’histoire peuvent évoquer. L’album est disponible depuis le 11 août sur toutes les plateformes numériques.

Lorenzo Russo

Photo: Il Gen Rosso al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata (Roma) il 2 agosto 2025 (© Gen Rosso)

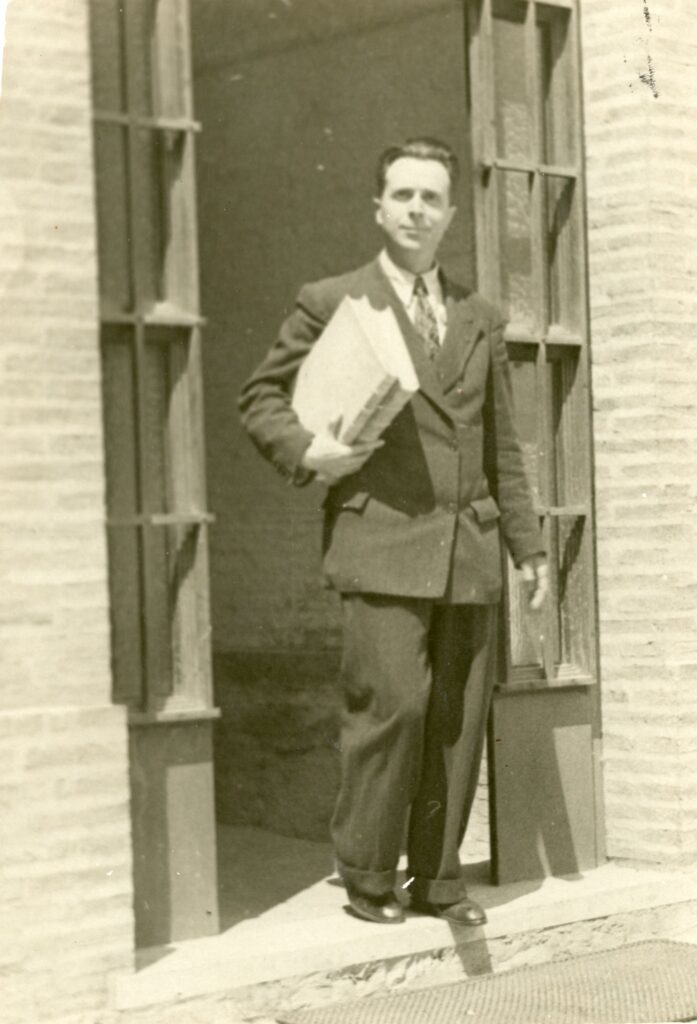

Fratellanza

Viens, frère exilé, embrassons-nous. Où que tu sois, quel que soit ton nom, quoi que tu fasses, tu es mon frère. Que m’importe que la nature et les conventions sociales s’efforcent de te détacher de moi, avec des noms, des spécifications, des restrictions, des lois ?

Le cœur ne se retient pas, la volonté ne connaît pas de limites, et par un effort d’amour, nous pouvons franchir toutes ces cloisons et être réunis en famille.

Ne me reconnais-tu pas ? La nature t’a placé ailleurs, autrement fait, dans d’autres frontières, tu es peut-être allemand, roumain, chinois, indien… Tu es peut-être jaune, olivâtre, noir, bronze, cuivreux… mais qu’importe.

Tu es d’une autre patrie, mais quelle importance ? Lorsque ce petit globe encore incandescent s’est consolidé, personne n’aurait pu imaginer que pour ces excroissances fortuites, les êtres s’entretueraient pendant longtemps.

Et aujourd’hui encore, face à nos arrangements politiques, il te semble que la nature ne cesse de nous demander la permission de s’exprimer à travers les volcans, les tremblements de terre, les inondations ? Et te semble-t-il qu’elle se soucie de nos disparités, de nos apparences et de nos hiérarchies ?

Frère inconnu, aime ta terre, ton fragment d’écorce commune qui nous tient debout, mais ne déteste pas la mienne. Sous tous les oripeaux, sous toutes les classifications sociales aussi codifiées soient-elles, tu es l’âme que Dieu a créée sœur de la mienne, de celle de tout autre (unique est le Père), et tu es comme tout autre homme qui souffre et que peut-être tu fais souffrir, tu as besoin d’énergie, tu vacilles, tu es fatigué, tu as faim, tu as soif, tu as sommeil, comme moi, comme tout le monde.

« Frère inconnu, aime ta terre, ton fragment d’écorce commune qui nous tient debout, mais ne déteste pas la mienne. (…)

En toi je reconnais le Seigneur. Lève-toi, et désormais, frères que nous sommes, embrassons-nous. «

Tu es un pauvre pèlerin à la poursuite d’un mirage. Tu te crois le centre de l’univers, et tu n’es qu’un atome de cette humanité qui avance péniblement plus entre les douleurs qu’entre les joies, de millénaires en millénaires.

Tu es une non-entité mon frère, alors unissons nos forces au lieu de chercher l’affrontement. Ne flatte pas, ne sépare pas, n’accentue pas les marques de différenciation imaginées par l’homme.

Ne gémiras-tu pas en naissant comme moi ? Ne gémiras-tu pas en mourant comme moi ? L’âme reviendra, quelle que soit l’enveloppe terrestre, nue, égale. Viens ! De l’au-delà de toutes les mers, de tous les climats, de toutes les lois, de l’au-delà de tous les compartiments sociaux, politiques, intellectuels, de l’au-delà de toutes les limites (l’homme ne sait que circonscrire, subdiviser, isoler), viens, mon frère.

En toi je reconnais le Seigneur. Lève-toi, et désormais, frères que nous sommes, embrassons-nous.

Igino Giordani

in: Rivolta cattolica, Città Nuova, 1997 (ed. Piero Gobetti, Torino, 1925)

Edité par Elena Merli

Photo: © CM – CSC Audiovisivi

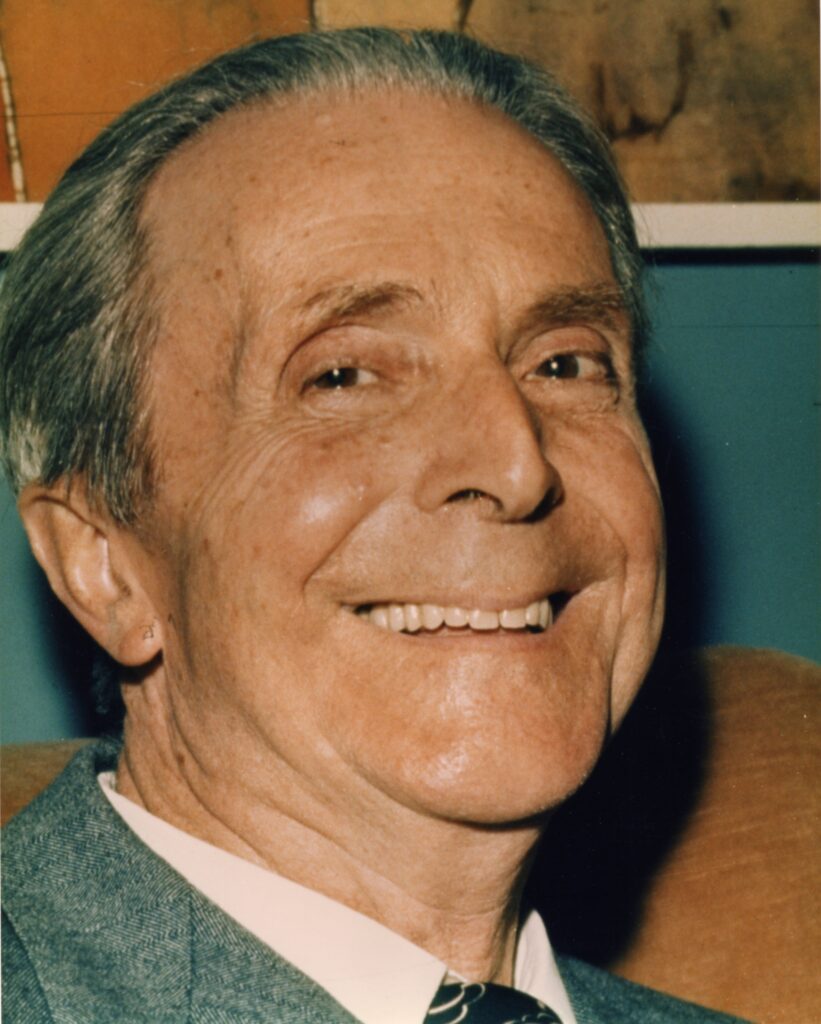

Cette malédiction de la guerre

Je ne comprenais pas comment un jeune homme pouvait être engendré à la vie, comment il pouvait se consumer en études et en sacrifices, afin de le faire mûrir pour une opération au cours de laquelle il devrait tuer des personnes qui lui étaient étrangères, inconnues, innocentes, et qu’il devrait à son tour être tué par des personnes auxquelles il n’avait fait aucun mal. J’ai vu l’absurdité, la stupidité et surtout le péché de la guerre : un péché rendu plus aigu par les prétextes avec lesquels on cherchait la guerre et la futilité avec laquelle on la décidait.

L’Évangile, suffisamment médité, m’a appris, comme un devoir inséparable, à faire le bien, à ne pas tuer, à pardonner, à ne pas se venger. Et l’usage de la raison m’a presque donné la mesure de l’absurdité d’une opération qui attribuait les fruits de la victoire non pas à ceux qui avaient raison, mais à ceux qui avaient des fusils ; non pas à la justice, mais à la violence […].

Dans le « mai radieux » de 1915, j’ai été appelé sous les drapeaux […]

Tant de trompettes, tant de discours, tant de drapeaux ! Tout ce qui a enflammé dans mon esprit la répugnance pour ces affrontements, avec des gouvernements qui, chargés du bien public, accomplissaient leur tâche en assassinant des enfants du peuple, par centaines de milliers, et en détruisant et laissant détruire les biens de la nation : le bien public. Mais comme tout cela me paraissait crétin ! Et j’ai souffert pour des millions de créatures, à qui l’on a nécessairement fait croire à la sainteté de ces meurtres, sainteté attestée aussi par des ecclésiastiques qui bénissaient des canons destinés à offenser Dieu dans le chef-d’œuvre de la création, à tuer Dieu en effigie, à réaliser un fratricide en la personne de frères, d’ailleurs baptisés.

« J’ai vu l’absurdité, la stupidité

et surtout le péché de la guerre… ».

En tant que recrue, j’ai été envoyé à Modène, où il y avait une sorte d’université pour la formation des guerriers et des ducs. Venant de Virgile et de Dante, l’étude de certains manuels, qui enseignaient comment tromper l’ennemi pour le tuer, me fit un tel effet que, avec une inexplicable imprudence, j’écrivis sur l’un d’eux : « Ici, on apprend la science de l’imbécillité ». J’avais une conception bien différente de l’amour de la patrie. Je le concevais comme de l’amour ; et l’amour signifie le service, la recherche du bien, l’augmentation du bien-être, pour la production d’une coexistence plus heureuse : pour la croissance, et non la destruction, de la vie.

Mais j’étais jeune et je ne comprenais pas le raisonnement des anciens, qui ne s’en cachaient pas : ils s’étourdissaient avec des parades et criaient des slogans pour se narcotiser.

[…]

Quelques semaines plus tard, après avoir obtenu mon diplôme à Modène, je suis rentré à la maison pour partir au front. J’ai embrassé mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs (les embrassades étaient rares chez moi) et j’ai pris le train. Du train, j’ai vu pour la première fois la mer, beaucoup plus large que l’Aniene ; c’était comme si j’avais accompli l’un des devoirs de mon existence : en trois jours, j’ai atteint la tranchée de l’Isonzo dans le 111e régiment d’infanterie.

La tranchée ! C’est là que, depuis l’école, je suis entré dans la vie, dans les bras de la mort, avec des salves de canon. […]

Si j’ai tiré cinq ou six coups en l’air, c’était par nécessité : je n’ai jamais voulu diriger le canon du fusil vers les tranchées ennemies, de peur de tuer un enfant de Dieu. […]

Si toutes ces journées passées, au fond des tranchées, à regarder des roseaux et des touffes de ronces et les nuages ennuyeux et les bleus brillants, avaient été employées à travailler, il y aurait eu une richesse produite qui aurait satisfait toutes les revendications pour lesquelles on fait la guerre. Bien sûr, mais c’était du raisonnement, et la guerre est un anti-raisonnement.

Igino Giordani

Memorie di un cristiano ingenuo, Città Nuova 1994, pp.47-53

Edité par Elena Merli

Photo: © ZU via Fotos Públicas

A quoi sert la guerre ?

La guerre est un meurtre à grande échelle, revêtu d’une sorte de culte sacré, comme l’était le sacrifice des premiers-nés au dieu Baal, et ce en raison de la terreur qu’elle inspire, de la rhétorique dont elle s’habille et des intérêts qu’elle implique. Lorsque l’humanité aura progressé spirituellement, la guerre sera cataloguée à côté des rites sanglants, des superstitions de sorcellerie et des phénomènes de barbarie.

Elle est pour l’homme comme la maladie pour la santé, comme le péché pour l’âme : elle est destruction et ravage, elle affecte le corps et l’âme, l’individu et la collectivité.

[…]

« Toutes choses ont un appétit de paix », selon saint Thomas. En fait, toutes les choses ont un appétit de vie. Seuls les fous et les incurables peuvent désirer la mort. Et la mort, c’est la guerre. Elle n’est pas faite par les peuples, elle est faite par des minorités pour qui la violence physique sert à obtenir des avantages économiques ou même à satisfaire des passions néfastes. Surtout aujourd’hui, avec le coût, les morts et les ruines, la guerre se manifeste comme un « massacre inutile ». Un massacre, et un massacre inutile. Une victoire sur la vie, qui devient un suicide de l’humanité.

« Toutes choses ont un appétit de paix », selon saint Thomas.

En fait, toutes les choses ont un appétit de vie.

Seuls les fous et les incurables peuvent désirer la mort.

Et la mort, c’est la guerre.

[…] En disant que la guerre est un « massacre inutile », Benoît XV a donné la définition la plus précise. Le cardinal Schuster l’a qualifiée de « boucherie d’hommes ». C’est des régions entières détruites, des milliers et des milliers de pauvres gens sans maison ni biens, réduits à errer dans les campagnes désolées jusqu’à ce que la mort vienne les faucher par la faim ou le froid.

[…] Les bénéfices matériels que l’on peut tirer d’une guerre victorieuse ne peuvent jamais compenser les dommages qu’elle cause ; si bien qu’il faut plusieurs générations successives pour reconstruire difficilement toute la somme des valeurs spirituelles et morales qui ont été détruites au cours d’un excès de frénésies guerrières[1]. […]

[…]

e génie humain, destiné à des fins bien différentes, a aujourd’hui conçu et mis en place des instruments de guerre d’une puissance telle qu’ils suscitent l’horreur dans l’âme de tout honnête homme, d’autant plus qu’ils ne frappent pas seulement les armées, mais mais accablent souvent encore les simples citoyens, les enfants, les femmes, les vieillards, les malades, et en même temps les édifices sacrés et les monuments les plus distingués de l’art ! Qui n’est pas horrifié à la pensée que de nouveaux cimetières viendront s’ajouter à ceux, si nombreux, du récent conflit, et que de nouvelles ruines fumantes de villages et de villes viendront s’accumuler à d’autres tristes ruines ?[2]. […]

Edité par Elena Merli

Igino Giordani, L’inutilità della Guerra, Città Nuova, Roma, 2003, (terza edizione), p. 3

Photo: Copertina: © RS via Fotos Públicas, Igino Giordani © CSC-Audiovisivi

[1] Card. Schuster, messaggio natalizio 1950.

[2] Pio XII, «Mirabile illud», 1950.

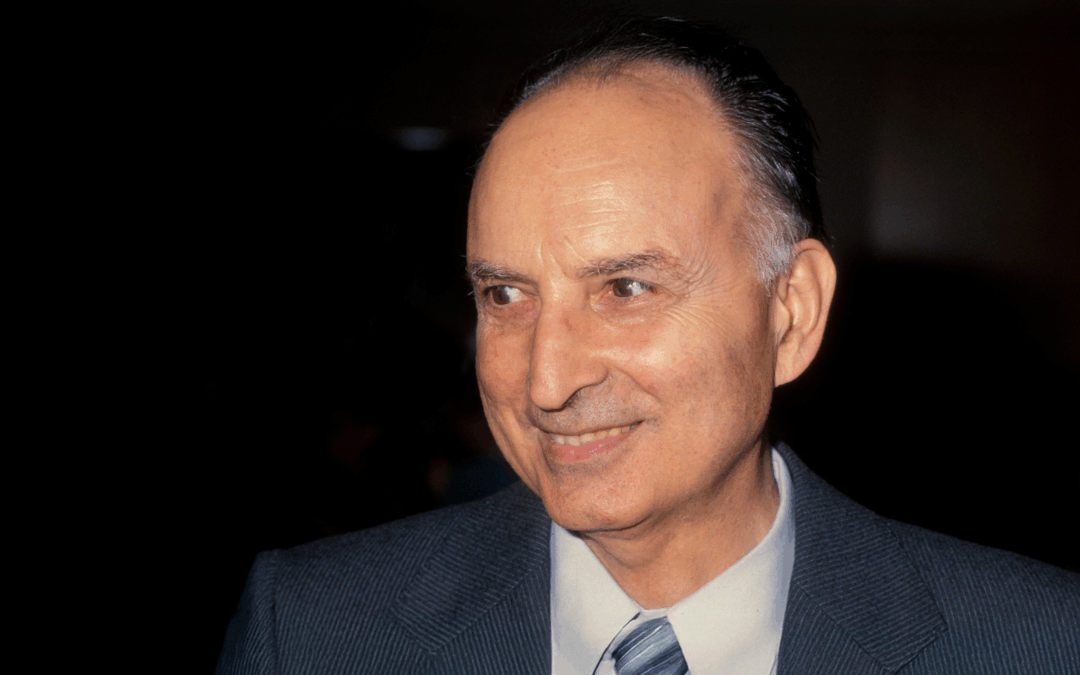

Don Foresi : des années de travail pour incarner le charisme

Après la publication de la première partie de la biographie de Don Foresi consacrée à la période initiale de sa vie, la deuxième partie intitulée « La regola e l’eccesso » (La règle et l’excès, éditeur Città Nuova) est également sortie. Elle est la deuxième des trois parties prévues et traite des années 1954 à 1962. Selon vous, qu’est-ce qui, dans ce volume, caractérise cette période de la vie de Foresi ?

Une caractéristique qui marque profondément la vie et l’expérience de Pasquale Foresi au cours des années indiquées peut s’exprimer ainsi : il s’agissait d’un esprit libre, d’une personne animée par une tension créatrice entre charisme et culture, mue par le besoin de traduire spirituellement et opérationnellement l’inspiration de Chiara Lubich (le charisme de l’unité) et le besoin, d’une certaine manière, de lui conférer une profondeur théologique, philosophique et institutionnelle, dans un contexte ecclésial encore largement préconciliaire. Le livre le décrit très bien comme étant continuellement engagé, aux côtés de Lubich, à « incarner » le charisme sous des formes compréhensibles pour l’Église de l’époque, pour le monde culturel et laïc en général. En ce sens, on peut le définir non seulement comme un cofondateur, mais aussi comme un interprète ecclésial du charisme, celui qui cherchait à le rendre « explicable » dans les codes de l’Église et qui a essayé d’être le bâtisseur de ponts entre la dimension mystique de Lubich et la théologie classique, la rendant accessible à beaucoup sans la diluer.

En même temps, Foresi était un intellectuel atypique et un penseur original. Bien qu’il n’ait pas laissé de grandes œuvres systématiques (il ne s’était pas donné cette tâche spécifique), il a eu un fort impact sur l’Œuvre de Marie (Mouvement des Focolari), précisément pendant la période décrite dans le livre. Ce deuxième livre documente une existence dynamique, traversée par un sentiment d’urgence, comme si les paroles de l’Évangile propres au développement du Mouvement des Focolari devaient être incarnées « immédiatement », sans délai.

« Don Foresi, un esprit libre, une personne animée par une tension créatrice entre charisme et culture ».

Notre interlocuteur, le professeur Marco Luppi, chercheur en histoire contemporaine à l’Institut universitaire Sophia de Loppiano (Italie).

Les 600 pages du texte abordent non seulement les événements qui ont marqué la vie de Foresi pendant la période considérée, mais elles retracent également la vie et l’histoire de Chiara Lubich et du Mouvement des Focolari au cours de ces années, en s’attardant également sur des récits et des épisodes auxquels Foresi n’a pas assisté, comme l’affirme l’auteur lui-même. Pourquoi, selon vous, ce choix éditorial ?

Zanzucchi inclut des événements et des faits qui n’ont pas été directement vécus par Foresi parce que sa figure est indissociable de l’histoire du mouvement des Focolari. Raconter le contexte, les protagonistes et les dynamiques collectives permet de saisir la signification de la contribution de Foresi, en l’insérant dans la trame vivante d’une expérience communautaire. Comme il l’affirme clairement dans son introduction, Zanzucchi voit en Foresi non seulement un protagoniste, mais aussi un cofondateur, c’est-à-dire l’un des éléments structurels et constitutifs du mouvement des Focolari. Par conséquent, la biographie de Foresi est indissociable de celle du mouvement. En d’autres termes, l’auteur adopte une perspective que l’on pourrait qualifier de « biographie immergée » : il ne s’agit pas d’une simple reconstruction individuelle, mais d’un récit relationnel et contextuel, où le sens de la personnalité de Foresi émerge de son dialogue avec d’autres acteurs (Chiara Lubich, Igino Giordani, des acteurs du monde ecclésial, etc.) et avec l’histoire collective du Mouvement.

L’ouvrage de Michele Zanzucchi est la première biographie consacrée à Foresi. Selon vous, quels sont les aspects de la vie de Foresi qui mériteraient d’être approfondis et étudiés d’un point de vue historique ?

Zanzucchi aime souvent dire qu’il n’est pas un historien au sens strict du terme, mais plutôt un narrateur et un vulgarisateur attentif et scrupuleux, et qu’il a donc pris quelques libertés à certains moments afin de clarifier certains passages qui n’étaient pas très explicites. Mais il s’agit certainement d’un travail très important et d’un premier effort pour nous restituer la personnalité et l’expérience de Foresi avec un regard complet. Il s’agit d’un regard, et il peut y en avoir beaucoup d’autres, à travers ce même esprit critique, ouvert à de multiples interprétations, qui doit animer la reconstruction de l’histoire de tout le mouvement des Focolari et de ses figures de référence. Parmi les nombreuses pistes de réflexion concernant d’éventuelles recherches futures sur Foresi, j’en citerais trois. La première concerne la pensée théologique et philosophique de Foresi. Zanzucchi souligne que Foresi n’était pas un théologien académique, mais un « visionnaire culturel », dont la production est dispersée dans des articles, des discours et des notes. On regrette donc l’absence d’une exposition organique de sa pensée sur des thèmes clés tels que l’Église, les sacrements, le rapport entre foi et raison, etc. Il conviendrait en outre d’étudier l’originalité de sa pensée ecclésiologique, qui anticipe certaines intuitions conciliaires. Une deuxième recherche pourrait porter sur le rôle « politique » de Foresi et ses relations avec le monde ecclésiastique romain. L’auteur fait plusieurs fois allusion aux liens de Foresi avec la curie vaticane et certaines personnalités ecclésiastiques. Cependant, le poids de Foresi dans les médiations politiques ou ecclésiastiques de l’après-guerre n’est pas encore très clair et il serait donc utile de l’explorer, en particulier dans les moments de tension avec la hiérarchie. Enfin, un troisième aspect stimulant pourrait être la saison éditoriale et le « laboratoire culturel » de Città Nuova. Zanzucchi souligne le rôle de Foresi en tant que fondateur, directeur et inspirateur de la revue « Città Nuova ». Quel type de « culture » Foresi cherchait-il à proposer ? Comment se positionnait-il par rapport aux autres publications catholiques (Civiltà Cattolica, L’Osservatore Romano, Il Regno) ? Tôt ou tard, une monographie sur l’œuvre de Foresi en tant qu’éditeur et journaliste, dans le contexte de la presse catholique du XXe siècle, sera nécessaire.

Propos recueillis par Anna Lisa Innocenti

Photo: © Archivio CSC audiovisivi