Nov 13, 2020 | Non classifié(e)

Le Global Compact on Education, voulu par le pape François, invite toutes les personnes à adhérer à un pacte. Nous en parlons avec Silvia Cataldi, sociologue et professeur à l’université La Sapienza de Rome.  Les protagonistes, ce sont eux, les dépositaires de l’espérance d’un monde plus juste, solidaire, en paix. Le Global Compact on Education, voulu par le pape François, considère les jeunes comme les destinataires des parcours éducatifs et en même temps les agents de ceux-ci. Impliqués avec leurs « familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions et les dirigeants » dans une « alliance éducative » pour une humanité plus fraternelle et pacifique. On en a parlé lors de la rencontre « Ensemble pour regarder au-delà » qui s’est tenue à l’Université pontificale du Latran (Rome, Italie) le 15 octobre, au cours de laquelle le Saint-Père, dans un message vidéo, a exhorté toutes les personnes de bonne volonté à adhérer au Pacte. Silvia Cataldi, sociologue et professeur à l’université La Sapienza de Rome, a commenté les propos du pape. Ces dernières années, nous avons constaté un fort protagonisme des jeunes sur les grands thèmes de l’actualité. Le modèle éducatif qui les considère comme des sujets passifs semble obsolète... « Souvent, la limite des modèles éducatifs est de confondre la culture avec le notionisme. Le pédagogue Paulo Freire parle d’ « éducation dépositaire », dans laquelle le savoir peut être versé ou déposé comme dans un récipient. Cependant, cette connaissance comporte deux risques : celui de rester abstrait et détaché de la vie, et celui de supposer une vision hiérarchique de la connaissance. A cet égard, le Pacte m’interpelle en tant qu’éducateur, car il nous invite à écouter le cri des jeunes générations, à nous laisser interpeller par leurs questions. Nous devons réaliser que l’éducation est une voie participative, et non unidirectionnelle » . Que signifie donc éduquer ? « Le terme culture vient de colere et signifie cultiver. C’est donc un verbe sédentaire, nous devons être là, nous devons consacrer du temps et de l’espace, en partant des questions et non du fait de fournir des réponses. Mais il a aussi le sens de l’attention, de l’amour. C’est pourquoi je suis très touché par le Pacte, car il dit avec force que « l’éducation est avant tout une question d’amour ». Quand on parle d’amour, on pense au cœur, au sentiment. Mais l’amour a une dimension éminemment pratique, il nécessite des mains. Alors nous, les éducateurs, ne faisons notre travail que si nous savons que l’éducation est un soin. Les soins quotidiens sont un geste révolutionnaire car ils sont un élément de critique et de transformation du monde. Hannah Arendt l’explique bien quand elle dit que « l’éducation est le moment qui décide si nous aimons suffisamment le monde parce qu’elle conduit à la transformation ». Comment faire en sorte que le pacte ne reste pas un simple appel ? L’invitation à la fraternité universelle – le cœur du Pacte – a des implications importantes, mais pour qu’elle ait véritablement un pouvoir de transformation, elle doit promouvoir un changement de perspective qui conduise à accueillir la diversité et à guérir les inégalités. Le sociologue français Alain Caillé dit que « la fraternité est plurielle », ce qui signifie que si dans le passé la fraternité n’existait qu’entre semblables, consanguins, dans une classe ou un groupe, aujourd’hui elle exige la reconnaissance de « la spécificité, la beauté et l’unicité » de chacun. De plus, si nous sommes tous frères, alors notre façon de concevoir la réalité change parce que nous l’envisageons dans une perspective spécifique, qui est celle du dernier, et nous sommes poussés à agir, par exemple, pour protéger les droits fondamentaux des enfants, des femmes, des personnes âgées, des handicapés et des opprimés ».

Les protagonistes, ce sont eux, les dépositaires de l’espérance d’un monde plus juste, solidaire, en paix. Le Global Compact on Education, voulu par le pape François, considère les jeunes comme les destinataires des parcours éducatifs et en même temps les agents de ceux-ci. Impliqués avec leurs « familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions et les dirigeants » dans une « alliance éducative » pour une humanité plus fraternelle et pacifique. On en a parlé lors de la rencontre « Ensemble pour regarder au-delà » qui s’est tenue à l’Université pontificale du Latran (Rome, Italie) le 15 octobre, au cours de laquelle le Saint-Père, dans un message vidéo, a exhorté toutes les personnes de bonne volonté à adhérer au Pacte. Silvia Cataldi, sociologue et professeur à l’université La Sapienza de Rome, a commenté les propos du pape. Ces dernières années, nous avons constaté un fort protagonisme des jeunes sur les grands thèmes de l’actualité. Le modèle éducatif qui les considère comme des sujets passifs semble obsolète... « Souvent, la limite des modèles éducatifs est de confondre la culture avec le notionisme. Le pédagogue Paulo Freire parle d’ « éducation dépositaire », dans laquelle le savoir peut être versé ou déposé comme dans un récipient. Cependant, cette connaissance comporte deux risques : celui de rester abstrait et détaché de la vie, et celui de supposer une vision hiérarchique de la connaissance. A cet égard, le Pacte m’interpelle en tant qu’éducateur, car il nous invite à écouter le cri des jeunes générations, à nous laisser interpeller par leurs questions. Nous devons réaliser que l’éducation est une voie participative, et non unidirectionnelle » . Que signifie donc éduquer ? « Le terme culture vient de colere et signifie cultiver. C’est donc un verbe sédentaire, nous devons être là, nous devons consacrer du temps et de l’espace, en partant des questions et non du fait de fournir des réponses. Mais il a aussi le sens de l’attention, de l’amour. C’est pourquoi je suis très touché par le Pacte, car il dit avec force que « l’éducation est avant tout une question d’amour ». Quand on parle d’amour, on pense au cœur, au sentiment. Mais l’amour a une dimension éminemment pratique, il nécessite des mains. Alors nous, les éducateurs, ne faisons notre travail que si nous savons que l’éducation est un soin. Les soins quotidiens sont un geste révolutionnaire car ils sont un élément de critique et de transformation du monde. Hannah Arendt l’explique bien quand elle dit que « l’éducation est le moment qui décide si nous aimons suffisamment le monde parce qu’elle conduit à la transformation ». Comment faire en sorte que le pacte ne reste pas un simple appel ? L’invitation à la fraternité universelle – le cœur du Pacte – a des implications importantes, mais pour qu’elle ait véritablement un pouvoir de transformation, elle doit promouvoir un changement de perspective qui conduise à accueillir la diversité et à guérir les inégalités. Le sociologue français Alain Caillé dit que « la fraternité est plurielle », ce qui signifie que si dans le passé la fraternité n’existait qu’entre semblables, consanguins, dans une classe ou un groupe, aujourd’hui elle exige la reconnaissance de « la spécificité, la beauté et l’unicité » de chacun. De plus, si nous sommes tous frères, alors notre façon de concevoir la réalité change parce que nous l’envisageons dans une perspective spécifique, qui est celle du dernier, et nous sommes poussés à agir, par exemple, pour protéger les droits fondamentaux des enfants, des femmes, des personnes âgées, des handicapés et des opprimés ».

Claudia Di Lorenzi

Nov 11, 2020 | Non classifié(e)

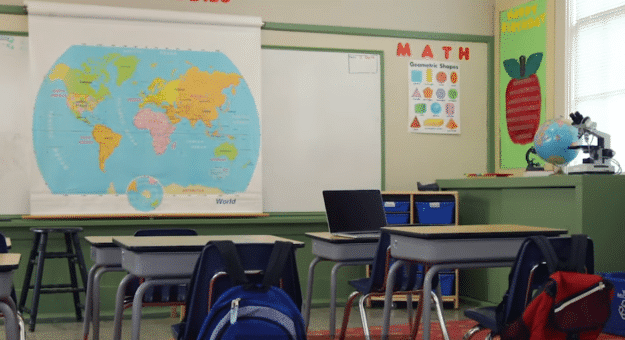

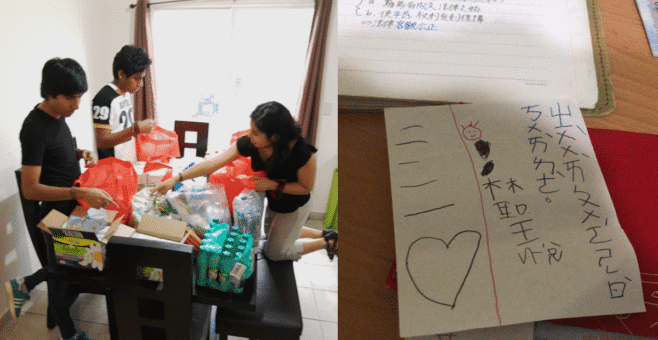

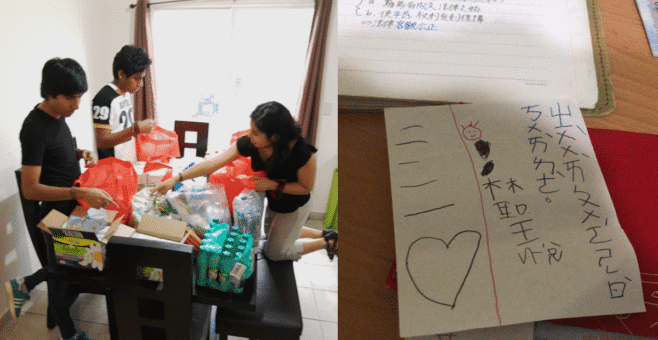

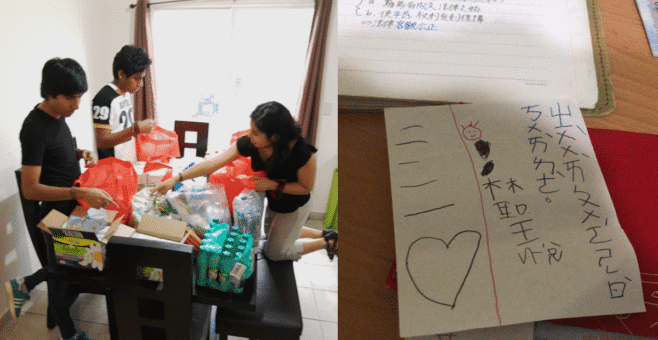

Les jeunes des Focolari d’Ho Chi Minh au Vietnam s’engagent pour les personnes en difficulté en prenant sur eux leurs nécessités par la distribution de 300 colis de denrées aux familles et 370 petits cadeaux aux enfants.  En juillet 2020, quelques Gen2, des jeunes des Focolari d’Ho Chi Minh au Vietnam, ont voulu faire quelque chose de concret pour l’opération #daretocare – la campagne des jeunes des Focolari pour s’engager pour nos sociétés et la planète – afin d’aider les personnes de la communauté en difficulté. Ils avaient choisi d’aller partager leur amour dans le district de Cu M’gar, dans la province de Dak Lak. On y trouve la plus grande surface de culture du café et les gens viennent d’un autre groupe ethnique. Cet endroit est situé à 8 heures de voiture d’Ho Chi Minh. « Nous avons commencé par emballer et vendre des fruits, des yaourts et des patates douces en ligne. Nous avons collecté des vêtements usagés pour adultes et enfants, nous avons reçu des dons. A un moment donné, les restrictions du COVID19 ont pris fin ; c’est ce qui nous a permis de vendre ces denrées comme “collecte de fonds” à la paroisse. Voir les choses ensemble durant la préparation était un grand défi car les malentendus et les désaccords ne manquaient pas. Mais sachant que 300 familles nous attendaient, nous continuions à avancer avec amour, patience et abnégation.

En juillet 2020, quelques Gen2, des jeunes des Focolari d’Ho Chi Minh au Vietnam, ont voulu faire quelque chose de concret pour l’opération #daretocare – la campagne des jeunes des Focolari pour s’engager pour nos sociétés et la planète – afin d’aider les personnes de la communauté en difficulté. Ils avaient choisi d’aller partager leur amour dans le district de Cu M’gar, dans la province de Dak Lak. On y trouve la plus grande surface de culture du café et les gens viennent d’un autre groupe ethnique. Cet endroit est situé à 8 heures de voiture d’Ho Chi Minh. « Nous avons commencé par emballer et vendre des fruits, des yaourts et des patates douces en ligne. Nous avons collecté des vêtements usagés pour adultes et enfants, nous avons reçu des dons. A un moment donné, les restrictions du COVID19 ont pris fin ; c’est ce qui nous a permis de vendre ces denrées comme “collecte de fonds” à la paroisse. Voir les choses ensemble durant la préparation était un grand défi car les malentendus et les désaccords ne manquaient pas. Mais sachant que 300 familles nous attendaient, nous continuions à avancer avec amour, patience et abnégation.  Les 17 et 18 octobre, avec 30 jeunes gens énergiques et enthousiastes, nous avons fait un voyage important. Nous avons pu distribuer 300 colis de denrées aux familles et 370 petits cadeaux pour les enfants. Pendant le voyage, nous avons réalisé la chance et le bonheur que nous avions par rapport aux situations de ces familles. Nous leur avons partagé ce que nous avions apporté pour démontrer notre amour, mais à la fin nous avons reçu plus d’AMOUR à travers leurs sourires… En fait, chaque fois que nous nous approchions d’eux, il nous semblait que nous nous connaissions depuis longtemps. Certains jeunes avaient emmené leurs amis dans ce voyage. Nous nous sommes retrouvés ensemble, venant de différentes régions du Vietnam. C’était une joie de nous connaître, de rire et de travailler ensemble comme des frères et sœurs sans distinction. Merci pour ce projet #daretocare, c’était une bonne excuse pour travailler ensemble et construire cette fraternité entre nous ».

Les 17 et 18 octobre, avec 30 jeunes gens énergiques et enthousiastes, nous avons fait un voyage important. Nous avons pu distribuer 300 colis de denrées aux familles et 370 petits cadeaux pour les enfants. Pendant le voyage, nous avons réalisé la chance et le bonheur que nous avions par rapport aux situations de ces familles. Nous leur avons partagé ce que nous avions apporté pour démontrer notre amour, mais à la fin nous avons reçu plus d’AMOUR à travers leurs sourires… En fait, chaque fois que nous nous approchions d’eux, il nous semblait que nous nous connaissions depuis longtemps. Certains jeunes avaient emmené leurs amis dans ce voyage. Nous nous sommes retrouvés ensemble, venant de différentes régions du Vietnam. C’était une joie de nous connaître, de rire et de travailler ensemble comme des frères et sœurs sans distinction. Merci pour ce projet #daretocare, c’était une bonne excuse pour travailler ensemble et construire cette fraternité entre nous ».

Les Gen et les jeunes des Focolari du Vietnam

Nov 9, 2020 | Non classifié(e)

Une spiritualité communautaire connaît également une “purification” communautaire, comme l’explique Chiara Lubich dans le texte suivant. De même que l’amour du frère, comme l’Évangile l’enseigne, nous fait expérimenter une joie immense, l’absence de relations et d’unité avec les autres peut provoquer souffrance et tristesse. Du fait que ce chemin ne peut être uniquement communautaire et qu’il est aussi pleinement personnel, quand on est seul, après avoir aimé les frères, on trouve en soi l’union à Dieu. […] C’est pourquoi nous pouvons dire que celui qui va vers son frère […] et aime comme l’Évangile l’enseigne, se retrouve davantage Christ et davantage homme. Et comme on s’efforce d’être uni aux frères, on aime de façon spéciale non seulement le silence, mais aussi la parole, qui est moyen de communication. On parle pour « se faire un » avec les frères. Dans le Mouvement, on parle pour se raconter les uns aux autres les expériences de la Parole de vie ou de la vie spirituelle, conscients que si le feu ne se communique pas, il s’éteint et que cette communion d’âme est d’une grande valeur spirituelle. Laurent Giustiniani disait : « (…) En effet, rien au monde ne rend davantage gloire à Dieu et ne le révèle davantage digne de louange, que l’humble et fraternel échange de dons spirituels[1]… » […] Et quand on ne parle pas, on écrit : lettres, articles, livres, circulaires, pour que le Royaume de Dieu progresse dans les cœurs. Tous les moyens modernes de communication sont utilisés. […] Dans le Mouvement, on pratique aussi les mortifications indispensables à la vie chrétienne, les pénitences, surtout celles que l’Église conseille, mais on estime de façon particulière celles qu’offre la vie d’unité avec les frères. Cette vie n’est pas facile pour « l’homme d’avant », comme l’appelle l’apôtre Paul[2], cet homme d’avant toujours prêt à se manifester en nous. En outre, l’unité fraternelle ne se réalise pas une fois pour toutes ; il faut toujours la reconstruire. Lorsque l’unité existe et que, grâce à elle, Jésus est présent au milieu de ceux qui sont unis en son nom, on expérimente une joie immense, celle qu’Il a promise dans sa prière pour l’unité. Par contre, quand l’unité vient à manquer, l’obscurité et le désarroi prennent le dessus et on vit dans une sorte de purgatoire. C’est une pénitence qu’il faut être prêt à affronter. C’est là que doit intervenir l’amour pour Jésus crucifié et abandonné, clé de l’unité. Par amour pour lui, en acceptant d’abord en soi-même chaque souffrance, on fait tout pour recomposer l’unité.

Chiara Lubich

Extrait de : Une spiritualité de communion. In : Chiara Lubich, Pensée et spiritualité, Nouvelle Cité 2003, p. 68. [1] Saint Laurent Giustiniani, Disciplina e perfezione della vita monastica, Rome 1967, p. 4. [2] L’homme d’avant : dans le sens paulinien de l’homme prisonnier de son égoïsme, cf. Eph 4, 22.

Nov 7, 2020 | Non classifié(e)

L’économiste Luigino Bruni, l’un des experts appelés par le pape François à faire partie de la Commission Covid-19 du Vatican, est convaincu que la leçon de la pandémie aidera à redécouvrir la vérité profonde liée à l’expression « bien commun ».  La santé, l’école, la sécurité sont le linteau de toute nation et pour cette raison elles ne peuvent pas se soumettre au jeu des profits. L’économiste Luigino Bruni, l’un des experts appelés par le pape François à faire partie de la Commission du Vatican Covid-19 (projet « Covid 19 Construire un avenir meilleur », créé en collaboration avec le Département pour la communication et le développement humain intégral), est convaincu que la leçon de la pandémie aidera à redécouvrir la vérité profonde liée à l’expression « bien commun » . Parce que, selon lui, tout est fondamentalement bien commun : la politique dans son sens le plus élevé, l’économie qui se tourne vers l’homme avant de se tourner vers le profit. Et dans ce nouveau paradigme mondial qui peut naître de l’après-Covid, l’Église, dit-il, doit devenir le « garant » de ce patrimoine collectif, car elle est étrangère à la logique du marché. L’espoir, pour Bruni, est que cette expérience conditionnée par un virus sans frontières ne nous fera pas oublier « l’importance de la coopération humaine et de la solidarité mondiale ». Vous êtes membre de la Commission du Vatican COVID 19, le mécanisme de réponse mis en place par le pape François pour faire face à une pandémie sans précédent. Qu’espérez-vous personnellement apprendre de cette expérience ? Comment la société dans son ensemble peut-elle s’inspirer des travaux de la Commission ? R. – La chose la plus importante que j’ai apprise de cette expérience est l’importance du principe de précaution et du bien commun. Le principe de précaution, pilier de la doctrine de l’Église, grand absent dans la phase initiale de l’épidémie, nous dit quelque chose d’extrêmement important : le principe de précaution est vécu de manière obsessionnelle au niveau individuel (il suffit de penser aux assurances et de la place qu’elles prennent dans le monde) mais il est totalement absent au niveau collectif, ce qui rend les sociétés du 21e siècle extrêmement vulnérables. C’est pourquoi les pays qui avaient sauvé un peu de « welfare state » se sont révélés beaucoup plus forts que ceux qui étaient entièrement gérés par le marché. Et puis les biens communs : comme un mal commun nous a révélé ce qu’est le bien commun, la pandémie nous a montré qu’avec les biens communs, il y a un besoin de communauté et pas seulement de marché. La santé, la sécurité, l’éducation ne peuvent être laissées au jeu des profits. Le pape François a demandé à la Commission COVID 19 de préparer le futur au lieu de se préparer pour le futur. Dans cette entreprise, quel devrait être le rôle de l’Église catholique en tant qu’institution ? R. – L’Église catholique est l’une des rares (sinon la seule) institution qui garantit et protège le bien commun mondial. N’ayant pas d’intérêts privés, elle peut poursuivre les intérêts de tous. C’est pourquoi elle est très écoutée aujourd’hui, pour cette même raison elle a une responsabilité à exercer à l’échelle mondiale. Quelles leçons personnelles (si vous en avez) avez-vous tirées de l’expérience de cette pandémie ? Quels changements concrets espérez-vous voir après cette crise, tant d’un point de vue personnel que global ? R. – La première leçon est la valeur du bien relationnel : comme nous n’avons pas pu nous embrasser au cours de ces mois, j’ai redécouvert la valeur d’une étreinte et d’une rencontre. La deuxième : nous pouvons et devons faire de nombreuses réunions en ligne et beaucoup de « smart working », mais pour les décisions importantes et les réunions décisives, le net ne suffit pas, le corps est nécessaire. Le boom virtuel nous fait donc découvrir l’importance des rencontres en chair et en os et l’intelligence des corps. J’espère que nous n’oublierons pas les leçons de ces mois (car l’homme oublie très vite), en particulier l’importance de la politique telle que nous l’avons redécouverte au cours de ces mois (comme l’art du bien commun contre les maux communs), et que nous n’oublierons pas l’importance de la coopération humaine et de la solidarité globale.

La santé, l’école, la sécurité sont le linteau de toute nation et pour cette raison elles ne peuvent pas se soumettre au jeu des profits. L’économiste Luigino Bruni, l’un des experts appelés par le pape François à faire partie de la Commission du Vatican Covid-19 (projet « Covid 19 Construire un avenir meilleur », créé en collaboration avec le Département pour la communication et le développement humain intégral), est convaincu que la leçon de la pandémie aidera à redécouvrir la vérité profonde liée à l’expression « bien commun » . Parce que, selon lui, tout est fondamentalement bien commun : la politique dans son sens le plus élevé, l’économie qui se tourne vers l’homme avant de se tourner vers le profit. Et dans ce nouveau paradigme mondial qui peut naître de l’après-Covid, l’Église, dit-il, doit devenir le « garant » de ce patrimoine collectif, car elle est étrangère à la logique du marché. L’espoir, pour Bruni, est que cette expérience conditionnée par un virus sans frontières ne nous fera pas oublier « l’importance de la coopération humaine et de la solidarité mondiale ». Vous êtes membre de la Commission du Vatican COVID 19, le mécanisme de réponse mis en place par le pape François pour faire face à une pandémie sans précédent. Qu’espérez-vous personnellement apprendre de cette expérience ? Comment la société dans son ensemble peut-elle s’inspirer des travaux de la Commission ? R. – La chose la plus importante que j’ai apprise de cette expérience est l’importance du principe de précaution et du bien commun. Le principe de précaution, pilier de la doctrine de l’Église, grand absent dans la phase initiale de l’épidémie, nous dit quelque chose d’extrêmement important : le principe de précaution est vécu de manière obsessionnelle au niveau individuel (il suffit de penser aux assurances et de la place qu’elles prennent dans le monde) mais il est totalement absent au niveau collectif, ce qui rend les sociétés du 21e siècle extrêmement vulnérables. C’est pourquoi les pays qui avaient sauvé un peu de « welfare state » se sont révélés beaucoup plus forts que ceux qui étaient entièrement gérés par le marché. Et puis les biens communs : comme un mal commun nous a révélé ce qu’est le bien commun, la pandémie nous a montré qu’avec les biens communs, il y a un besoin de communauté et pas seulement de marché. La santé, la sécurité, l’éducation ne peuvent être laissées au jeu des profits. Le pape François a demandé à la Commission COVID 19 de préparer le futur au lieu de se préparer pour le futur. Dans cette entreprise, quel devrait être le rôle de l’Église catholique en tant qu’institution ? R. – L’Église catholique est l’une des rares (sinon la seule) institution qui garantit et protège le bien commun mondial. N’ayant pas d’intérêts privés, elle peut poursuivre les intérêts de tous. C’est pourquoi elle est très écoutée aujourd’hui, pour cette même raison elle a une responsabilité à exercer à l’échelle mondiale. Quelles leçons personnelles (si vous en avez) avez-vous tirées de l’expérience de cette pandémie ? Quels changements concrets espérez-vous voir après cette crise, tant d’un point de vue personnel que global ? R. – La première leçon est la valeur du bien relationnel : comme nous n’avons pas pu nous embrasser au cours de ces mois, j’ai redécouvert la valeur d’une étreinte et d’une rencontre. La deuxième : nous pouvons et devons faire de nombreuses réunions en ligne et beaucoup de « smart working », mais pour les décisions importantes et les réunions décisives, le net ne suffit pas, le corps est nécessaire. Le boom virtuel nous fait donc découvrir l’importance des rencontres en chair et en os et l’intelligence des corps. J’espère que nous n’oublierons pas les leçons de ces mois (car l’homme oublie très vite), en particulier l’importance de la politique telle que nous l’avons redécouverte au cours de ces mois (comme l’art du bien commun contre les maux communs), et que nous n’oublierons pas l’importance de la coopération humaine et de la solidarité globale.  Préparer le monde de l’ après-covid, c’est aussi préparer les générations futures, celles qui demain seront appelées à décider, à tracer de nouvelles voies. L’éducation, dans ce sens, n’est pas seulement une « dépense » à limiter, même en temps de crise ? R. – L’éducation, en particulier celle des enfants et des jeunes, est bien plus qu’une « dépense »… c’est l’investissement collectif ayant le taux de rendement social le plus élevé. J’espère que lorsque, dans les pays où l’école est encore fermée, quand elle sera ré-ouverte , ce sera un jour férié. La démocratie commence sur les bancs de l’école et y renaît à chaque génération. Le premier héritage (patres munus) que nous transmettons entre les générations est celui de l’éducation. Des dizaines de millions de garçons et de filles dans le monde n’ont pas accès à l’éducation. Peut-on ignorer l’article 26 de la Déclaration des droits de l’homme qui stipule le droit à l’éducation pour tous, une éducation gratuite et obligatoire, au moins pour l’enseignement fondamental ? R. – Il ne faut évidemment pas l’ignorer, mais nous ne pouvons pas demander que le coût de l’école soit entièrement pris en charge par les pays qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Nous devrions bientôt lancer une nouvelle coopération internationale sous le slogan : « l’école pour les enfants et les adolescents est un bien commun mondial », où les pays disposant de plus de ressources aident ceux qui en ont moins à rendre effectif le droit à la gratuité des études. Cette pandémie nous montre que le monde est une grande communauté, nous devons transformer ce mal commun en de nouveaux biens communs mondiaux. Même dans les pays riches, les parties du budget consacrées à l’éducation ont subi des réductions, parfois énormes. Peut-on avoir intérêt à ne pas investir dans les générations futures ? R. – Si la logique économique prend le dessus, il y aura davantage de raisonnements du type « pourquoi dois-je faire quelque chose pour les générations futures, qu’ont-elles fait pour moi » ? Si le ‘do ut des’, le registre du commerce, devient la nouvelle logique des nations, on investira de moins en moins pour l’école, on fera de plus en plus de dettes que paieront les enfants d’aujourd’hui. Nous devons redevenir généreux, cultiver des vertus non économiques telles que la compassion, la douceur, la magnanimité. L’Église catholique est en première ligne pour offrir une éducation aux plus pauvres. Même dans des conditions de grande difficulté économique, car comme nous le constatons en cette période de pandémie, les lockdowns ont eu un impact considérable sur les écoles catholiques. Mais l’Église est là et accueille tout le monde, sans distinction de foi, en faisant place à la rencontre et au dialogue. Dans quelle mesure ce dernier aspect est-il important ? R. – L’Église a toujours été une institution du bien commun. La parabole de Luc ne nous dit pas quelle foi avait l’homme à moitié mort sauvé par le Samaritain. C’est précisément pendant les grandes crises que l’Église retrouve sa vocation de « Mater et magistra », que l’estime des non-chrétiens à son égard grandit, que cet océan qui accueille tout pour redonner tout à tous, surtout aux plus pauvres, car l’Église a toujours su que l’indicateur de tout bien commun est la condition des plus pauvres. L’enseignement de la religion, des religions, dans un monde de plus en plus tenté par les divisions et qui favorise le spectacle de la peur et de la tension ; quels résultats peut-il apporter ? R. – Cela dépend de la façon dont vous l’enseignez. La dimension éthique qui existe dans chaque religion n’est pas suffisante. Le grand enseignement que les religions peuvent donner aujourd’hui concerne la vie intérieure et la spiritualité car notre génération a, en l’espace de quelques décennies, dilapidé un héritage millénaire de sagesse ancienne et de piété populaire. Les religions doivent aider les jeunes et tous les autres à réécrire une nouvelle grammaire de la vie intérieure, et si elles ne le font pas, la dépression deviendra le fléau du 21e siècle.

Préparer le monde de l’ après-covid, c’est aussi préparer les générations futures, celles qui demain seront appelées à décider, à tracer de nouvelles voies. L’éducation, dans ce sens, n’est pas seulement une « dépense » à limiter, même en temps de crise ? R. – L’éducation, en particulier celle des enfants et des jeunes, est bien plus qu’une « dépense »… c’est l’investissement collectif ayant le taux de rendement social le plus élevé. J’espère que lorsque, dans les pays où l’école est encore fermée, quand elle sera ré-ouverte , ce sera un jour férié. La démocratie commence sur les bancs de l’école et y renaît à chaque génération. Le premier héritage (patres munus) que nous transmettons entre les générations est celui de l’éducation. Des dizaines de millions de garçons et de filles dans le monde n’ont pas accès à l’éducation. Peut-on ignorer l’article 26 de la Déclaration des droits de l’homme qui stipule le droit à l’éducation pour tous, une éducation gratuite et obligatoire, au moins pour l’enseignement fondamental ? R. – Il ne faut évidemment pas l’ignorer, mais nous ne pouvons pas demander que le coût de l’école soit entièrement pris en charge par les pays qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Nous devrions bientôt lancer une nouvelle coopération internationale sous le slogan : « l’école pour les enfants et les adolescents est un bien commun mondial », où les pays disposant de plus de ressources aident ceux qui en ont moins à rendre effectif le droit à la gratuité des études. Cette pandémie nous montre que le monde est une grande communauté, nous devons transformer ce mal commun en de nouveaux biens communs mondiaux. Même dans les pays riches, les parties du budget consacrées à l’éducation ont subi des réductions, parfois énormes. Peut-on avoir intérêt à ne pas investir dans les générations futures ? R. – Si la logique économique prend le dessus, il y aura davantage de raisonnements du type « pourquoi dois-je faire quelque chose pour les générations futures, qu’ont-elles fait pour moi » ? Si le ‘do ut des’, le registre du commerce, devient la nouvelle logique des nations, on investira de moins en moins pour l’école, on fera de plus en plus de dettes que paieront les enfants d’aujourd’hui. Nous devons redevenir généreux, cultiver des vertus non économiques telles que la compassion, la douceur, la magnanimité. L’Église catholique est en première ligne pour offrir une éducation aux plus pauvres. Même dans des conditions de grande difficulté économique, car comme nous le constatons en cette période de pandémie, les lockdowns ont eu un impact considérable sur les écoles catholiques. Mais l’Église est là et accueille tout le monde, sans distinction de foi, en faisant place à la rencontre et au dialogue. Dans quelle mesure ce dernier aspect est-il important ? R. – L’Église a toujours été une institution du bien commun. La parabole de Luc ne nous dit pas quelle foi avait l’homme à moitié mort sauvé par le Samaritain. C’est précisément pendant les grandes crises que l’Église retrouve sa vocation de « Mater et magistra », que l’estime des non-chrétiens à son égard grandit, que cet océan qui accueille tout pour redonner tout à tous, surtout aux plus pauvres, car l’Église a toujours su que l’indicateur de tout bien commun est la condition des plus pauvres. L’enseignement de la religion, des religions, dans un monde de plus en plus tenté par les divisions et qui favorise le spectacle de la peur et de la tension ; quels résultats peut-il apporter ? R. – Cela dépend de la façon dont vous l’enseignez. La dimension éthique qui existe dans chaque religion n’est pas suffisante. Le grand enseignement que les religions peuvent donner aujourd’hui concerne la vie intérieure et la spiritualité car notre génération a, en l’espace de quelques décennies, dilapidé un héritage millénaire de sagesse ancienne et de piété populaire. Les religions doivent aider les jeunes et tous les autres à réécrire une nouvelle grammaire de la vie intérieure, et si elles ne le font pas, la dépression deviendra le fléau du 21e siècle.

Source : Vatican News

Cliquez ici pour voir l’interview en anglais

Nov 5, 2020 | Non classifié(e)

Au cours de ces mois, la communion des biens s’est encore plus développée entre les communautés des Focolari dans le monde, répondant à de nombreuses demandes d’aide. L’ importante communion des biens pour l’urgence de la Covid-19 nous fait vivre une fois de plus la réalité de « toujours être famille » qui ne connaît ni frontières ni différences, mais fait ressortir la fraternité universelle, comme le soutient le pape François à travers la dernière encyclique «Tous Frères » . Cette communion se développe à travers de véritables Fioretti ou actes d’amour et rappelle l’expérience des premiers chrétiens : ceux-ci, conscients qu’ils ne formaient qu’un seul cœur et qu’une seule âme, mettaient tous leurs biens en commun, témoignant de l’amour surabondant de Dieu et apportant l’espérance. En ces mois de pandémie, la communion des biens s’est encore plus développée entre les différentes communautés du Mouvement des Focolari dans le monde, répondant donc à de nombreuses demandes d’aide.  En Asie, à Taïwan et au Japon, les Gen, jeunes des Focolari, ont lancé une collecte de fonds pour aider la communauté de la ville de Torreòn, au Mexique. Ròisìn, une Gen de Taïwan, ayant appris l’expérience des Gen mexicains à propos de l’aide aux familles pauvres touchées par le virus, a immédiatement ressenti le besoin d’agir. Avec les autres Gen de sa ville, elle a lancé un appel à toute la communauté des Focolari de Taïwan, qui s’est immédiatement jointe à l’initiative en collectant des fonds pour des amis au Mexique. Par la suite, les Gen garçons et filles du Japon se sont également joints à l’initiative. En Tanzanie, cependant, une des familles de la communauté était sans lumière parce que la batterie du petit système solaire était plate. « Quelque temps auparavant – écrivent-ils de la communauté locale – l’un d’entre nous avait reçu une providence de 50 euros, environ 120 000 shillings tanzaniens, pour une famille en difficulté. Nous en avons discuté ensemble et sommes arrivés à la conclusion de donner cette somme qui couvrait environ 60% du coût. La famille a pu acheter la nouvelle batterie et remettre la lumière dans la maison. Après quelques jours, un don de 1.000.000 de shillings tanzaniens est arrivé pour les besoins du focolare : presque 10 fois plus…le centuple » !!!.

En Asie, à Taïwan et au Japon, les Gen, jeunes des Focolari, ont lancé une collecte de fonds pour aider la communauté de la ville de Torreòn, au Mexique. Ròisìn, une Gen de Taïwan, ayant appris l’expérience des Gen mexicains à propos de l’aide aux familles pauvres touchées par le virus, a immédiatement ressenti le besoin d’agir. Avec les autres Gen de sa ville, elle a lancé un appel à toute la communauté des Focolari de Taïwan, qui s’est immédiatement jointe à l’initiative en collectant des fonds pour des amis au Mexique. Par la suite, les Gen garçons et filles du Japon se sont également joints à l’initiative. En Tanzanie, cependant, une des familles de la communauté était sans lumière parce que la batterie du petit système solaire était plate. « Quelque temps auparavant – écrivent-ils de la communauté locale – l’un d’entre nous avait reçu une providence de 50 euros, environ 120 000 shillings tanzaniens, pour une famille en difficulté. Nous en avons discuté ensemble et sommes arrivés à la conclusion de donner cette somme qui couvrait environ 60% du coût. La famille a pu acheter la nouvelle batterie et remettre la lumière dans la maison. Après quelques jours, un don de 1.000.000 de shillings tanzaniens est arrivé pour les besoins du focolare : presque 10 fois plus…le centuple » !!!.  La communauté portugaise, après avoir entendu une mise au courant du Centre international des Focolari sur la situation mondiale, a décidé d’élargir l’horizon au-delà de ses frontières. « La somme que nous avons perçue jusqu’à présent – nous écrivent-ils – est le résultat de petits renoncements ainsi que de sommes imprévues que nous ne nous attendions pas à recevoir. Nous constatons que la conscience de la communion grandit dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous : ensemble, nous pouvons essayer de surmonter non seulement les obstacles causés par la pandémie, mais que cela devienne un mode de vie ». En Équateur, par contre, J.V. a réussi à impliquer de nombreuses personnes dans la culture du don. Tout est venu d’un « appel téléphonique à un collègue pour avoir de ses nouvelles », dit-il, « et pour partager ses préoccupations concernant sa famille et les habitants de son village qui sont sans nourriture ». Il a ouvert une page facebook et a envoyé des courriels pour faire connaître la situation précaire de ce village. Cela a déclenché une grande générosité non seulement de la part des habitants de son quartier mais aussi d’ailleurs. Les amis et la famille de ce collègue peuvent désormais acheter de la nourriture et aider même les plus pauvres. En Égypte, tout est fermé à cause du lockdown, et donc également le travail de la fondation « United World » qui, à travers des projets de développement en faveur des personnes vivant des situations de fragilité sociale, transmet la culture de la « fraternité universelle ». « Que pouvons-nous faire et où pouvons-nous aider » ? se sont-ils demandé. Et ainsi, malgré la fermeture et « grâce aux communautés de diverses églises, mosquées et autres organisations sociales, nous avons pu élargir le groupe de personnes à aider : familles des quartiers les plus pauvres du Caire, veuves, orphelins, personnes seules et âgées, réfugiés d’Éthiopie, d’Érythrée, du Nord et du Sud du Soudan. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de préparer 700 paquets de denrées alimentaires de base. Notre objectif est d’atteindre 1 000 paquets ». En République démocratique du Congo, les Gen de Kinshasa ont lancé une communion de biens en créant un fonds pour aider les plus démunis et neuf familles ont reçu du savon, du sucre, du riz et des masques. Ces témoignages vont bien au-delà de l’aide financière : comme le dit Ròisìn de Taiwan, « même les temps les plus sombres peuvent être éclairés par l’amour et la solidarité, et même si nous sommes isolés les uns des autres, nous sommes plus proches de la réalisation d’un monde uni ».

La communauté portugaise, après avoir entendu une mise au courant du Centre international des Focolari sur la situation mondiale, a décidé d’élargir l’horizon au-delà de ses frontières. « La somme que nous avons perçue jusqu’à présent – nous écrivent-ils – est le résultat de petits renoncements ainsi que de sommes imprévues que nous ne nous attendions pas à recevoir. Nous constatons que la conscience de la communion grandit dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous : ensemble, nous pouvons essayer de surmonter non seulement les obstacles causés par la pandémie, mais que cela devienne un mode de vie ». En Équateur, par contre, J.V. a réussi à impliquer de nombreuses personnes dans la culture du don. Tout est venu d’un « appel téléphonique à un collègue pour avoir de ses nouvelles », dit-il, « et pour partager ses préoccupations concernant sa famille et les habitants de son village qui sont sans nourriture ». Il a ouvert une page facebook et a envoyé des courriels pour faire connaître la situation précaire de ce village. Cela a déclenché une grande générosité non seulement de la part des habitants de son quartier mais aussi d’ailleurs. Les amis et la famille de ce collègue peuvent désormais acheter de la nourriture et aider même les plus pauvres. En Égypte, tout est fermé à cause du lockdown, et donc également le travail de la fondation « United World » qui, à travers des projets de développement en faveur des personnes vivant des situations de fragilité sociale, transmet la culture de la « fraternité universelle ». « Que pouvons-nous faire et où pouvons-nous aider » ? se sont-ils demandé. Et ainsi, malgré la fermeture et « grâce aux communautés de diverses églises, mosquées et autres organisations sociales, nous avons pu élargir le groupe de personnes à aider : familles des quartiers les plus pauvres du Caire, veuves, orphelins, personnes seules et âgées, réfugiés d’Éthiopie, d’Érythrée, du Nord et du Sud du Soudan. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de préparer 700 paquets de denrées alimentaires de base. Notre objectif est d’atteindre 1 000 paquets ». En République démocratique du Congo, les Gen de Kinshasa ont lancé une communion de biens en créant un fonds pour aider les plus démunis et neuf familles ont reçu du savon, du sucre, du riz et des masques. Ces témoignages vont bien au-delà de l’aide financière : comme le dit Ròisìn de Taiwan, « même les temps les plus sombres peuvent être éclairés par l’amour et la solidarité, et même si nous sommes isolés les uns des autres, nous sommes plus proches de la réalisation d’un monde uni ».

Lorenzo Russo

Si vous voulez apporter votre contribution pour aider ceux qui souffrent des effets de la crise mondiale de Covid, allez à ce lien

Nov 4, 2020 | Non classifié(e)

Prendre soin des autres reconstruit la communauté : c’est l’expérience de Teresa Osswald, qui, dans la ville d’OPorto au Portugal, est l’animatrice d’un petit groupe d’enfants. Faire attention à ce qui se passe autour de nous. Consacrer du temps et de l’énergie à ceux qui sont dans le besoin. Se mettre à la place de l’autre et partager ses joies et ses peines. Souvent, aimer ceux qui nous entourent signifie entrer dans les mailles du quotidien et devenir proche d’eux. C’est l’expérience de Teresa Osswald, qui, dans la ville d’OPorto au Portugal, est l’animatrice d’un petit groupe d’enfants. Comme chaque année, lorsque l’école ferme pour les vacances d’été, les enfants profitent d’un repos en plein air : certains au bord de la mer, d’autres à la montagne, d’autres encore en ville. Certains, cependant, n’ont pas cette possibilité parce que leur famille connaît des difficultés financières ou n’ont pas de proches ni d’amis qui peuvent s’occuper d’eux pendant que leurs parents sont au travail. Ils connaissent donc une condition d’isolement social, également parce qu’ils viennent de pays lointains, avec des cultures, des traditions et des religions différentes. C’est l’histoire de trois enfants portugais, dont les parents sont originaires des îles de S. Tomé, sur la côte ouest de l’Afrique. Ils passent généralement leurs vacances à la maison, seuls et sans rien faire. Cette année aurait été la même si Térésa n’avait pas pris sur elle leur malaise. Comme pour d’autres enfants et d’autres familles dans les mêmes conditions. « J’avais un grand désir d’avoir une réponse à toutes ces situations – dit-elle – , cela a été possible au moins pour une famille: fin juillet, j’avais parlé à une amie de ces trois enfants qui allaient passer le mois d’août seuls à la maison. Le lendemain, elle m’a donné des informations sur les camps d’été de notre ville”. Mais les places sont peu nombreuses, la demande arrive en retard et il n’est pas certain que les enfants puissent participer. Térésa a tout confié à Dieu : « Que ta volonté soit faite. » Les places sont donc trouvées et le coût du camp est également pris en charge par la communauté des Focolari présente dans la ville. Ceux qui donnent une somme connaissent ensuite un certain “retour” ailleurs. C’est l’Évangile qui s’accomplit, pense Térésa : « Donne et il te sera donné» (Lc 6, 38). Ensuite, il faut accompagner les enfants au camp le matin et les ramener à la maison le soir. Il n’est pas facile de trouver du temps entre les engagements quotidiens, mais Teresa s’offre la même chose : « Je vois trois enfants heureux qui courent vers ma voiture. Il ne reste plus qu’à resserrer les lacets des petites chaussures de la petite fille et tout va bien. » Au bout d’une semaine, un coup de téléphone arrive : c’est une amie qui vient l’aider et lui propose de prendre les enfants chez elle. « Et c’est ainsi qu’avec la petite contribution de nombreuses personnes – explique-t-elle – ces enfants ont eu l’occasion de nager, de danser, de se socialiser, au lieu d’être enfermés dans la maison. Ils ont surtout eu l’occasion de transmettre aux enseignants et aux autres enfants leur joie et leur grande générosité. » Et comme il est agréable de ressentir la joie de leur mère, émue et reconnaissante. « Des mots forts qui m’ont touchée en profondeur – nous confie Térésa – s’intéresser à tout ce qui se passe à côté de nous et prendre soin des autres nous a permis de construire un petit bout de monde uni dans notre communauté.

Claudia Di Lorenzi

Les protagonistes, ce sont eux, les dépositaires de l’espérance d’un monde plus juste, solidaire, en paix. Le Global Compact on Education, voulu par le pape François, considère les jeunes comme les destinataires des parcours éducatifs et en même temps les agents de ceux-ci. Impliqués avec leurs « familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions et les dirigeants » dans une « alliance éducative » pour une humanité plus fraternelle et pacifique. On en a parlé lors de la rencontre « Ensemble pour regarder au-delà » qui s’est tenue à l’Université pontificale du Latran (Rome, Italie) le 15 octobre, au cours de laquelle le Saint-Père, dans un message vidéo, a exhorté toutes les personnes de bonne volonté à adhérer au Pacte. Silvia Cataldi, sociologue et professeur à l’université La Sapienza de Rome, a commenté les propos du pape. Ces dernières années, nous avons constaté un fort protagonisme des jeunes sur les grands thèmes de l’actualité. Le modèle éducatif qui les considère comme des sujets passifs semble obsolète... « Souvent, la limite des modèles éducatifs est de confondre la culture avec le notionisme. Le pédagogue Paulo Freire parle d’ « éducation dépositaire », dans laquelle le savoir peut être versé ou déposé comme dans un récipient. Cependant, cette connaissance comporte deux risques : celui de rester abstrait et détaché de la vie, et celui de supposer une vision hiérarchique de la connaissance. A cet égard, le Pacte m’interpelle en tant qu’éducateur, car il nous invite à écouter le cri des jeunes générations, à nous laisser interpeller par leurs questions. Nous devons réaliser que l’éducation est une voie participative, et non unidirectionnelle » . Que signifie donc éduquer ? « Le terme culture vient de colere et signifie cultiver. C’est donc un verbe sédentaire, nous devons être là, nous devons consacrer du temps et de l’espace, en partant des questions et non du fait de fournir des réponses. Mais il a aussi le sens de l’attention, de l’amour. C’est pourquoi je suis très touché par le Pacte, car il dit avec force que « l’éducation est avant tout une question d’amour ». Quand on parle d’amour, on pense au cœur, au sentiment. Mais l’amour a une dimension éminemment pratique, il nécessite des mains. Alors nous, les éducateurs, ne faisons notre travail que si nous savons que l’éducation est un soin. Les soins quotidiens sont un geste révolutionnaire car ils sont un élément de critique et de transformation du monde. Hannah Arendt l’explique bien quand elle dit que « l’éducation est le moment qui décide si nous aimons suffisamment le monde parce qu’elle conduit à la transformation ». Comment faire en sorte que le pacte ne reste pas un simple appel ? L’invitation à la fraternité universelle – le cœur du Pacte – a des implications importantes, mais pour qu’elle ait véritablement un pouvoir de transformation, elle doit promouvoir un changement de perspective qui conduise à accueillir la diversité et à guérir les inégalités. Le sociologue français Alain Caillé dit que « la fraternité est plurielle », ce qui signifie que si dans le passé la fraternité n’existait qu’entre semblables, consanguins, dans une classe ou un groupe, aujourd’hui elle exige la reconnaissance de « la spécificité, la beauté et l’unicité » de chacun. De plus, si nous sommes tous frères, alors notre façon de concevoir la réalité change parce que nous l’envisageons dans une perspective spécifique, qui est celle du dernier, et nous sommes poussés à agir, par exemple, pour protéger les droits fondamentaux des enfants, des femmes, des personnes âgées, des handicapés et des opprimés ».

Les protagonistes, ce sont eux, les dépositaires de l’espérance d’un monde plus juste, solidaire, en paix. Le Global Compact on Education, voulu par le pape François, considère les jeunes comme les destinataires des parcours éducatifs et en même temps les agents de ceux-ci. Impliqués avec leurs « familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions et les dirigeants » dans une « alliance éducative » pour une humanité plus fraternelle et pacifique. On en a parlé lors de la rencontre « Ensemble pour regarder au-delà » qui s’est tenue à l’Université pontificale du Latran (Rome, Italie) le 15 octobre, au cours de laquelle le Saint-Père, dans un message vidéo, a exhorté toutes les personnes de bonne volonté à adhérer au Pacte. Silvia Cataldi, sociologue et professeur à l’université La Sapienza de Rome, a commenté les propos du pape. Ces dernières années, nous avons constaté un fort protagonisme des jeunes sur les grands thèmes de l’actualité. Le modèle éducatif qui les considère comme des sujets passifs semble obsolète... « Souvent, la limite des modèles éducatifs est de confondre la culture avec le notionisme. Le pédagogue Paulo Freire parle d’ « éducation dépositaire », dans laquelle le savoir peut être versé ou déposé comme dans un récipient. Cependant, cette connaissance comporte deux risques : celui de rester abstrait et détaché de la vie, et celui de supposer une vision hiérarchique de la connaissance. A cet égard, le Pacte m’interpelle en tant qu’éducateur, car il nous invite à écouter le cri des jeunes générations, à nous laisser interpeller par leurs questions. Nous devons réaliser que l’éducation est une voie participative, et non unidirectionnelle » . Que signifie donc éduquer ? « Le terme culture vient de colere et signifie cultiver. C’est donc un verbe sédentaire, nous devons être là, nous devons consacrer du temps et de l’espace, en partant des questions et non du fait de fournir des réponses. Mais il a aussi le sens de l’attention, de l’amour. C’est pourquoi je suis très touché par le Pacte, car il dit avec force que « l’éducation est avant tout une question d’amour ». Quand on parle d’amour, on pense au cœur, au sentiment. Mais l’amour a une dimension éminemment pratique, il nécessite des mains. Alors nous, les éducateurs, ne faisons notre travail que si nous savons que l’éducation est un soin. Les soins quotidiens sont un geste révolutionnaire car ils sont un élément de critique et de transformation du monde. Hannah Arendt l’explique bien quand elle dit que « l’éducation est le moment qui décide si nous aimons suffisamment le monde parce qu’elle conduit à la transformation ». Comment faire en sorte que le pacte ne reste pas un simple appel ? L’invitation à la fraternité universelle – le cœur du Pacte – a des implications importantes, mais pour qu’elle ait véritablement un pouvoir de transformation, elle doit promouvoir un changement de perspective qui conduise à accueillir la diversité et à guérir les inégalités. Le sociologue français Alain Caillé dit que « la fraternité est plurielle », ce qui signifie que si dans le passé la fraternité n’existait qu’entre semblables, consanguins, dans une classe ou un groupe, aujourd’hui elle exige la reconnaissance de « la spécificité, la beauté et l’unicité » de chacun. De plus, si nous sommes tous frères, alors notre façon de concevoir la réalité change parce que nous l’envisageons dans une perspective spécifique, qui est celle du dernier, et nous sommes poussés à agir, par exemple, pour protéger les droits fondamentaux des enfants, des femmes, des personnes âgées, des handicapés et des opprimés ».

En juillet 2020, quelques Gen2, des jeunes des Focolari d’Ho Chi Minh au Vietnam, ont voulu faire quelque chose de concret pour l’opération #daretocare – la campagne des jeunes des Focolari pour s’engager pour nos sociétés et la planète – afin d’aider les personnes de la communauté en difficulté. Ils avaient choisi d’aller partager leur amour dans le district de Cu M’gar, dans la province de Dak Lak. On y trouve la plus grande surface de culture du café et les gens viennent d’un autre groupe ethnique. Cet endroit est situé à 8 heures de voiture d’Ho Chi Minh. « Nous avons commencé par emballer et vendre des fruits, des yaourts et des patates douces en ligne. Nous avons collecté des vêtements usagés pour adultes et enfants, nous avons reçu des dons. A un moment donné, les restrictions du COVID19 ont pris fin ; c’est ce qui nous a permis de vendre ces denrées comme “collecte de fonds” à la paroisse. Voir les choses ensemble durant la préparation était un grand défi car les malentendus et les désaccords ne manquaient pas. Mais sachant que 300 familles nous attendaient, nous continuions à avancer avec amour, patience et abnégation.

En juillet 2020, quelques Gen2, des jeunes des Focolari d’Ho Chi Minh au Vietnam, ont voulu faire quelque chose de concret pour l’opération #daretocare – la campagne des jeunes des Focolari pour s’engager pour nos sociétés et la planète – afin d’aider les personnes de la communauté en difficulté. Ils avaient choisi d’aller partager leur amour dans le district de Cu M’gar, dans la province de Dak Lak. On y trouve la plus grande surface de culture du café et les gens viennent d’un autre groupe ethnique. Cet endroit est situé à 8 heures de voiture d’Ho Chi Minh. « Nous avons commencé par emballer et vendre des fruits, des yaourts et des patates douces en ligne. Nous avons collecté des vêtements usagés pour adultes et enfants, nous avons reçu des dons. A un moment donné, les restrictions du COVID19 ont pris fin ; c’est ce qui nous a permis de vendre ces denrées comme “collecte de fonds” à la paroisse. Voir les choses ensemble durant la préparation était un grand défi car les malentendus et les désaccords ne manquaient pas. Mais sachant que 300 familles nous attendaient, nous continuions à avancer avec amour, patience et abnégation.

La santé, l’école, la sécurité sont le linteau de toute nation et pour cette raison elles ne peuvent pas se soumettre au jeu des profits. L’économiste Luigino Bruni, l’un des experts appelés par le pape François à faire partie de la Commission du Vatican Covid-19 (projet « Covid 19 Construire un avenir meilleur », créé en collaboration avec le Département pour la communication et le développement humain intégral), est convaincu que la leçon de la pandémie aidera à redécouvrir la vérité profonde liée à l’expression « bien commun » . Parce que, selon lui, tout est fondamentalement bien commun : la politique dans son sens le plus élevé, l’économie qui se tourne vers l’homme avant de se tourner vers le profit. Et dans ce nouveau paradigme mondial qui peut naître de l’après-Covid, l’Église, dit-il, doit devenir le « garant » de ce patrimoine collectif, car elle est étrangère à la logique du marché. L’espoir, pour Bruni, est que cette expérience conditionnée par un virus sans frontières ne nous fera pas oublier « l’importance de la coopération humaine et de la solidarité mondiale ». Vous êtes membre de la Commission du Vatican COVID 19, le mécanisme de réponse mis en place par le pape François pour faire face à une pandémie sans précédent. Qu’espérez-vous personnellement apprendre de cette expérience ? Comment la société dans son ensemble peut-elle s’inspirer des travaux de la Commission ? R. – La chose la plus importante que j’ai apprise de cette expérience est l’importance du principe de précaution et du bien commun. Le principe de précaution, pilier de la doctrine de l’Église, grand absent dans la phase initiale de l’épidémie, nous dit quelque chose d’extrêmement important : le principe de précaution est vécu de manière obsessionnelle au niveau individuel (il suffit de penser aux assurances et de la place qu’elles prennent dans le monde) mais il est totalement absent au niveau collectif, ce qui rend les sociétés du 21e siècle extrêmement vulnérables. C’est pourquoi les pays qui avaient sauvé un peu de « welfare state » se sont révélés beaucoup plus forts que ceux qui étaient entièrement gérés par le marché. Et puis les biens communs : comme un mal commun nous a révélé ce qu’est le bien commun, la pandémie nous a montré qu’avec les biens communs, il y a un besoin de communauté et pas seulement de marché. La santé, la sécurité, l’éducation ne peuvent être laissées au jeu des profits. Le pape François a demandé à la Commission COVID 19 de préparer le futur au lieu de se préparer pour le futur. Dans cette entreprise, quel devrait être le rôle de l’Église catholique en tant qu’institution ? R. – L’Église catholique est l’une des rares (sinon la seule) institution qui garantit et protège le bien commun mondial. N’ayant pas d’intérêts privés, elle peut poursuivre les intérêts de tous. C’est pourquoi elle est très écoutée aujourd’hui, pour cette même raison elle a une responsabilité à exercer à l’échelle mondiale. Quelles leçons personnelles (si vous en avez) avez-vous tirées de l’expérience de cette pandémie ? Quels changements concrets espérez-vous voir après cette crise, tant d’un point de vue personnel que global ? R. – La première leçon est la valeur du bien relationnel : comme nous n’avons pas pu nous embrasser au cours de ces mois, j’ai redécouvert la valeur d’une étreinte et d’une rencontre. La deuxième : nous pouvons et devons faire de nombreuses réunions en ligne et beaucoup de « smart working », mais pour les décisions importantes et les réunions décisives, le net ne suffit pas, le corps est nécessaire. Le boom virtuel nous fait donc découvrir l’importance des rencontres en chair et en os et l’intelligence des corps. J’espère que nous n’oublierons pas les leçons de ces mois (car l’homme oublie très vite), en particulier l’importance de la politique telle que nous l’avons redécouverte au cours de ces mois (comme l’art du bien commun contre les maux communs), et que nous n’oublierons pas l’importance de la coopération humaine et de la solidarité globale.

La santé, l’école, la sécurité sont le linteau de toute nation et pour cette raison elles ne peuvent pas se soumettre au jeu des profits. L’économiste Luigino Bruni, l’un des experts appelés par le pape François à faire partie de la Commission du Vatican Covid-19 (projet « Covid 19 Construire un avenir meilleur », créé en collaboration avec le Département pour la communication et le développement humain intégral), est convaincu que la leçon de la pandémie aidera à redécouvrir la vérité profonde liée à l’expression « bien commun » . Parce que, selon lui, tout est fondamentalement bien commun : la politique dans son sens le plus élevé, l’économie qui se tourne vers l’homme avant de se tourner vers le profit. Et dans ce nouveau paradigme mondial qui peut naître de l’après-Covid, l’Église, dit-il, doit devenir le « garant » de ce patrimoine collectif, car elle est étrangère à la logique du marché. L’espoir, pour Bruni, est que cette expérience conditionnée par un virus sans frontières ne nous fera pas oublier « l’importance de la coopération humaine et de la solidarité mondiale ». Vous êtes membre de la Commission du Vatican COVID 19, le mécanisme de réponse mis en place par le pape François pour faire face à une pandémie sans précédent. Qu’espérez-vous personnellement apprendre de cette expérience ? Comment la société dans son ensemble peut-elle s’inspirer des travaux de la Commission ? R. – La chose la plus importante que j’ai apprise de cette expérience est l’importance du principe de précaution et du bien commun. Le principe de précaution, pilier de la doctrine de l’Église, grand absent dans la phase initiale de l’épidémie, nous dit quelque chose d’extrêmement important : le principe de précaution est vécu de manière obsessionnelle au niveau individuel (il suffit de penser aux assurances et de la place qu’elles prennent dans le monde) mais il est totalement absent au niveau collectif, ce qui rend les sociétés du 21e siècle extrêmement vulnérables. C’est pourquoi les pays qui avaient sauvé un peu de « welfare state » se sont révélés beaucoup plus forts que ceux qui étaient entièrement gérés par le marché. Et puis les biens communs : comme un mal commun nous a révélé ce qu’est le bien commun, la pandémie nous a montré qu’avec les biens communs, il y a un besoin de communauté et pas seulement de marché. La santé, la sécurité, l’éducation ne peuvent être laissées au jeu des profits. Le pape François a demandé à la Commission COVID 19 de préparer le futur au lieu de se préparer pour le futur. Dans cette entreprise, quel devrait être le rôle de l’Église catholique en tant qu’institution ? R. – L’Église catholique est l’une des rares (sinon la seule) institution qui garantit et protège le bien commun mondial. N’ayant pas d’intérêts privés, elle peut poursuivre les intérêts de tous. C’est pourquoi elle est très écoutée aujourd’hui, pour cette même raison elle a une responsabilité à exercer à l’échelle mondiale. Quelles leçons personnelles (si vous en avez) avez-vous tirées de l’expérience de cette pandémie ? Quels changements concrets espérez-vous voir après cette crise, tant d’un point de vue personnel que global ? R. – La première leçon est la valeur du bien relationnel : comme nous n’avons pas pu nous embrasser au cours de ces mois, j’ai redécouvert la valeur d’une étreinte et d’une rencontre. La deuxième : nous pouvons et devons faire de nombreuses réunions en ligne et beaucoup de « smart working », mais pour les décisions importantes et les réunions décisives, le net ne suffit pas, le corps est nécessaire. Le boom virtuel nous fait donc découvrir l’importance des rencontres en chair et en os et l’intelligence des corps. J’espère que nous n’oublierons pas les leçons de ces mois (car l’homme oublie très vite), en particulier l’importance de la politique telle que nous l’avons redécouverte au cours de ces mois (comme l’art du bien commun contre les maux communs), et que nous n’oublierons pas l’importance de la coopération humaine et de la solidarité globale.

En Asie, à Taïwan et au Japon, les Gen, jeunes des Focolari, ont lancé une collecte de fonds pour aider la communauté de la ville de Torreòn, au Mexique. Ròisìn, une Gen de Taïwan, ayant appris l’expérience des Gen mexicains à propos de l’aide aux familles pauvres touchées par le virus, a immédiatement ressenti le besoin d’agir. Avec les autres Gen de sa ville, elle a lancé un appel à toute la communauté des Focolari de Taïwan, qui s’est immédiatement jointe à l’initiative en collectant des fonds pour des amis au Mexique. Par la suite, les Gen garçons et filles du Japon se sont également joints à l’initiative. En Tanzanie, cependant, une des familles de la communauté était sans lumière parce que la batterie du petit système solaire était plate. « Quelque temps auparavant – écrivent-ils de la communauté locale – l’un d’entre nous avait reçu une providence de 50 euros, environ 120 000 shillings tanzaniens, pour une famille en difficulté. Nous en avons discuté ensemble et sommes arrivés à la conclusion de donner cette somme qui couvrait environ 60% du coût. La famille a pu acheter la nouvelle batterie et remettre la lumière dans la maison. Après quelques jours, un don de 1.000.000 de shillings tanzaniens est arrivé pour les besoins du focolare : presque 10 fois plus…le centuple » !!!.

En Asie, à Taïwan et au Japon, les Gen, jeunes des Focolari, ont lancé une collecte de fonds pour aider la communauté de la ville de Torreòn, au Mexique. Ròisìn, une Gen de Taïwan, ayant appris l’expérience des Gen mexicains à propos de l’aide aux familles pauvres touchées par le virus, a immédiatement ressenti le besoin d’agir. Avec les autres Gen de sa ville, elle a lancé un appel à toute la communauté des Focolari de Taïwan, qui s’est immédiatement jointe à l’initiative en collectant des fonds pour des amis au Mexique. Par la suite, les Gen garçons et filles du Japon se sont également joints à l’initiative. En Tanzanie, cependant, une des familles de la communauté était sans lumière parce que la batterie du petit système solaire était plate. « Quelque temps auparavant – écrivent-ils de la communauté locale – l’un d’entre nous avait reçu une providence de 50 euros, environ 120 000 shillings tanzaniens, pour une famille en difficulté. Nous en avons discuté ensemble et sommes arrivés à la conclusion de donner cette somme qui couvrait environ 60% du coût. La famille a pu acheter la nouvelle batterie et remettre la lumière dans la maison. Après quelques jours, un don de 1.000.000 de shillings tanzaniens est arrivé pour les besoins du focolare : presque 10 fois plus…le centuple » !!!.