Juil 25, 2023 | Non classifié(e)

« Celui qui, parce qu’il est disciple, donne ne serait-ce qu’une tasse d’eau fraîche à boire à l’un de ces petits, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense » (Mt 10,42) est la Parole de Vie de ce mois-ci et c’est la mission à laquelle chacun de nous, comme les disciples, est appelé : être des témoins crédibles de l’Amour du Christ, dans le concret des gestes qui font partie de notre vie quotidienne ; un Amour circulaire, qui se donne avec joie et se reçoit avec surprise, en abondance. Au parking Au parking, j’ai retrouvé griffée, la nouvelle voiture que mon père m’avait prêtée. Que faire ? Désolé de la peine que je lui causais, je pensais aux frais de réparation, quand sur le tableau de bord j’ai remarqué un petit objet aimanté avec cette inscription : « …déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis parce qu’Il prend soin de vous ». J’ai donc essayé de faire ainsi. Et j’ai ressenti un sentiment de paix, ce qu’il fallait pour comprendre ce qu’il fallait faire. Alors que j’étais absorbé, j’entends frapper à la fenêtre. Une dame demande à me parler. C’était elle qui avait griffé la voiture et s’était enfuie en espérant s’en tirer à bon compte, mais le remords l’avait poussée à faire demi-tour. Maintenant, avec son numéro de téléphone, elle était prête à payer le montant des dégâts. Stupéfait et reconnaissant, je lui ai raconté comment j’avais trouvé la paix en lisant cette phrase sur le tableau de bord. Et elle m’a dit pensivement : « C’est Lui qui m’a fait revenir ». (Z.X. – Croatie) Le bon endroit Lorsque j’ai été transférée à l’unité des soins intensifs, j’ai compris que ma mission de médecin y serait mise à l’épreuve et, en même temps, j’ai senti que c’était ‘’ma’’ place. Au cours de mes années de profession, je n’avais pas encore travaillé dans un tel service où, chaque jour, la douleur des gens se présente sous les formes les plus tragiques : accidents graves, problèmes neurologiques… et, en général, des jeunes. Bref, je ne me sentais pas à la hauteur. Mais ce qui m’a donné de la force, c’est l’idée de me mettre au service de Jésus qui s’identifiait aussi à eux : « C’est à moi que tu l’as fait », disait-il. Après six mois de travail, la direction de l’hôpital m’a proposé de devenir chef de service. Les raisons de cette nomination : ma capacité d’intégration avec les collègues, mon attitude calme et paisible, mon professionnalisme. Me retrouvant le lendemain dans la chapelle, j’ai remercié Jésus : ce sont ses paroles qui m’avaient permis d’être ce dont les autres avaient le plus besoin, là, dans ce lieu. (J.M. – Espagne)

L’examen Je préparais un examen exigeant à l’université lorsqu’un ami qui traversait une période difficile avec sa petite amie est venu me rendre visite à l’université. Je l’ai accueilli et pendant que je préparais le dîner, nous avons discuté. L’idée de l’examen me taraudait, mais j’ai essayé de la mettre de côté pour me concentrer sur l’écoute de mon ami, qui était tellement désemparé et accablé de chagrin qu’il ne se rendait pas compte de ce qui se passait et c’était aussi l’heure à un moment donné, d’aller dormir. Finalement, je lui ai offert l’hospitalité pour la nuit. Il était très tard et je n’avais même pas la force d’ouvrir mon livre. Le lendemain, nous avons été réveillés par un coup de téléphone : un collègue m’informait que j’étais attendu à l’examen. Encore à moitié endormi, je me suis empressé de me préparer à sortir, tandis que mon ami est resté là, endormi. Je m’attendais à tout sauf à réussir cet examen ! Tout heureux de la bonne nouvelle, je suis rentré chez moi, où j’ai trouvé un mot sur la table : « Je ne sais pas comment te remercier. Tu m’as montré que je vaux quelque chose. Tu m’as donné une nouvelle force. Je voudrais aussi être ‘totalement disponible pour les autres’ ». (G.F. – Pologne)

Maria Grazia Berretta

(extrait de Il Vangelo del Giorno, Città Nuova, année IX – n° 1 juillet-août 2023)

Juil 13, 2023 | Non classifié(e)

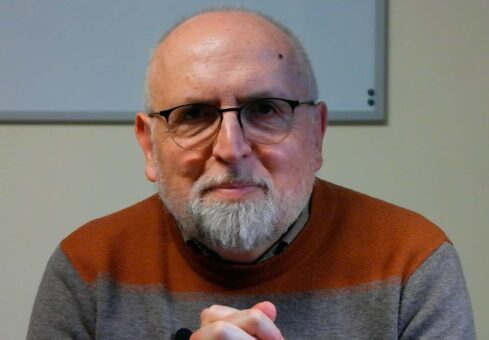

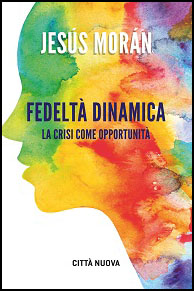

Un entretien avec l’auteur sur sa dernière œuvre littéraire. Un livre conçu pour donner de l’espérance, pour garder une foi intacte dans le charisme de l’unité. Questions au Coprésident du mouvement des Focolari sur son dernier livre publié par Città Nuova, intitulé « Fedeltà dinamica ». Jesús, partons du titre : « Fidélité dynamique » … J’ai voulu reprendre l’expression que le Pape François a utilisée dans son discours aux participants de l’Assemblée du mouvement des Focolari en 2021. Il a parlé de fidélité dynamique. Selon moi, c’est une pensée très proche du concept de fidélité créative. Avec l’avantage que « dynamique » renvoie au concept grec dynamis qui signifie force de mouvement. La fidélité dynamique est donc une fidélité en mouvement, qui n’est pas statique et elle est très chère au Pape François. Lorsqu’il s’est adressé à nous à d’autres occasions, il a insisté sur le fait que les Mouvements doivent être précisément en « mouvement ». Il m’a donc semblé que ce titre était plus proche de ce que nous vivons dans notre réalité aujourd’hui …. Le livre est divisé en chapitres. Le premier : « prendre le pouls de notre temps ». Quelles sont les perspectives du charisme d’unité de Chiara Lubich pour aujourd’hui ? Comment actualiser l’identité et l’histoire du charisme ?  Il me semble que le charisme de l’unité de Chiara Lubich est toujours très actuel. En ce qui concerne la synodalité, le Pape François insiste sur le fait de nous redécouvrir en tant que peuple de Dieu en marche, où nous sommes tous protagonistes. Synode signifie « marcher ensemble ». Il veut une Église où chacun donne le meilleur de lui-même en tant que partie intégrante du peuple de Dieu, le corps du Christ. Je pense que le charisme de l’unité de Chiara Lubich peut apporter beaucoup dans ce sens, avec sa spiritualité de communion, la spiritualité de l’unité. D’autre part, il y a aujourd’hui beaucoup de conflits, de guerres, de polarisations massives partout – dans le domaine politique, moral, social – et peut-être que nous assistons comme jamais auparavant à des contrastes presque irréconciliables. Je crois que là aussi, le charisme de l’unité peut apporter beaucoup par sa trame dialogique. Il faut donc aujourd’hui actualiser le charisme de l’unité, redécouvrir sa véritable identité, en allant à l’essentiel, au noyau fondateur du charisme. Cette actualisation passe par la mise en œuvre de deux moments, non pas au sens chronologique, mais au sens profond. D’une part, se mettre à l’écoute des signes des temps, des interrogations du monde, de la société contemporaine. D’autre part, aller en profondeur, pêcher dans toutes ces ressources que possède le charisme, dont certaines n’ont même pas été exprimées. J’aime beaucoup ce concept d’expression de l’inexprimé qui est en nous. C’est ainsi que l’identité s’actualise dans une fidélité dynamique. Avec le processus de purification de la mémoire que nous vivons dans cette phase de post-fondation, je pense que nous sommes prêts à franchir cette étape. L’actualisation d’un charisme se fait avec la contribution de chacun et avec un changement de mentalité, une forma mentis. Outre l’aide de l’Esprit Saint, que pouvons-nous faire pour mettre cela en œuvre ? Sans aucun doute, l’aide du Saint-Esprit est fondamentale car nous sommes dans le contexte d’une œuvre de Dieu. Mais pour actualiser le charisme, il faut l’intelligence, mais pas au sens académique du terme. Plutôt dans le sens de la sagesse. Il faut des talents et des compétences pour écouter le cri de l’humanité. C’est important ce qui est dit dans le document de l’Assemblée générale de 2021 : aujourd’hui, la demande de l’humanité que nous devons écouter est le cri de Jésus abandonné. C’est pourquoi, en plus de l’Esprit Saint, nous avons besoin de l’intelligence du charisme et de la Sagesse qui vient de la vie. Et ce n’est pas un exercice de bureau, un exercice académique. On peut saisir le cri de Jésus abandonné quand on est en lien avec la souffrance de nos contemporains. Qu’est-ce que la « théologie de l’idéal d’unité » ? Pourquoi est-elle importante pour la fidélité au charisme ? Chiara Lubich elle-même a dit que la théologie serait importante pour l’avenir du mouvement des Focolari et du charisme. Cela signifie qu’il faut approfondir le charisme de l’unité à la lumière de la Révélation, d’où il est issu, et de la recherche théologique. C’est un exercice de compréhension du charisme qui est fondamental, sinon il n’est pas incarné et surtout, il ne s’universalise pas. Sans la théologie de l’idéal, le charisme reste à l’intérieur du Mouvement. Avec une théologie de l’idéal d’unité, le charisme peut aussi aller à l’extérieur, tout en trouvant une base solide. La théologie de l’idéal de l’unité aide à bien le comprendre pour qu’il puisse être transmis aux générations futures. La vie et le témoignage passent toujours en premier, mais ce travail est également décisif. La théologie de l’Idéal de l’unité prévient les déviations possibles. Le kérygme originel, inscrit dans les Évangiles, a eu besoin du travail ardu des Pères de l’Église, de grands théologiens, pour être sauvé dans son intégrité. L’actualisation ne risque-t-elle pas de faire perdre au charisme son identité ? Bien au contraire. C’est précisément la non-actualisation qui fait perdre au charisme son identité, car l’identité d’un charisme est toujours dynamique et créative. Il s’agit toujours d’être le même sans jamais être le même. C’est ce que j’ai essayé d’exprimer. La statique fait justement perdre au charisme son identité parce qu’elle lui fait perdre son lien avec la réalité. Pour moi, c’est très clair : il faut une actualisation constante pour que le charisme conserve son identité. Et Chiara l’a fait tout au long de sa vie.

Il me semble que le charisme de l’unité de Chiara Lubich est toujours très actuel. En ce qui concerne la synodalité, le Pape François insiste sur le fait de nous redécouvrir en tant que peuple de Dieu en marche, où nous sommes tous protagonistes. Synode signifie « marcher ensemble ». Il veut une Église où chacun donne le meilleur de lui-même en tant que partie intégrante du peuple de Dieu, le corps du Christ. Je pense que le charisme de l’unité de Chiara Lubich peut apporter beaucoup dans ce sens, avec sa spiritualité de communion, la spiritualité de l’unité. D’autre part, il y a aujourd’hui beaucoup de conflits, de guerres, de polarisations massives partout – dans le domaine politique, moral, social – et peut-être que nous assistons comme jamais auparavant à des contrastes presque irréconciliables. Je crois que là aussi, le charisme de l’unité peut apporter beaucoup par sa trame dialogique. Il faut donc aujourd’hui actualiser le charisme de l’unité, redécouvrir sa véritable identité, en allant à l’essentiel, au noyau fondateur du charisme. Cette actualisation passe par la mise en œuvre de deux moments, non pas au sens chronologique, mais au sens profond. D’une part, se mettre à l’écoute des signes des temps, des interrogations du monde, de la société contemporaine. D’autre part, aller en profondeur, pêcher dans toutes ces ressources que possède le charisme, dont certaines n’ont même pas été exprimées. J’aime beaucoup ce concept d’expression de l’inexprimé qui est en nous. C’est ainsi que l’identité s’actualise dans une fidélité dynamique. Avec le processus de purification de la mémoire que nous vivons dans cette phase de post-fondation, je pense que nous sommes prêts à franchir cette étape. L’actualisation d’un charisme se fait avec la contribution de chacun et avec un changement de mentalité, une forma mentis. Outre l’aide de l’Esprit Saint, que pouvons-nous faire pour mettre cela en œuvre ? Sans aucun doute, l’aide du Saint-Esprit est fondamentale car nous sommes dans le contexte d’une œuvre de Dieu. Mais pour actualiser le charisme, il faut l’intelligence, mais pas au sens académique du terme. Plutôt dans le sens de la sagesse. Il faut des talents et des compétences pour écouter le cri de l’humanité. C’est important ce qui est dit dans le document de l’Assemblée générale de 2021 : aujourd’hui, la demande de l’humanité que nous devons écouter est le cri de Jésus abandonné. C’est pourquoi, en plus de l’Esprit Saint, nous avons besoin de l’intelligence du charisme et de la Sagesse qui vient de la vie. Et ce n’est pas un exercice de bureau, un exercice académique. On peut saisir le cri de Jésus abandonné quand on est en lien avec la souffrance de nos contemporains. Qu’est-ce que la « théologie de l’idéal d’unité » ? Pourquoi est-elle importante pour la fidélité au charisme ? Chiara Lubich elle-même a dit que la théologie serait importante pour l’avenir du mouvement des Focolari et du charisme. Cela signifie qu’il faut approfondir le charisme de l’unité à la lumière de la Révélation, d’où il est issu, et de la recherche théologique. C’est un exercice de compréhension du charisme qui est fondamental, sinon il n’est pas incarné et surtout, il ne s’universalise pas. Sans la théologie de l’idéal, le charisme reste à l’intérieur du Mouvement. Avec une théologie de l’idéal d’unité, le charisme peut aussi aller à l’extérieur, tout en trouvant une base solide. La théologie de l’idéal de l’unité aide à bien le comprendre pour qu’il puisse être transmis aux générations futures. La vie et le témoignage passent toujours en premier, mais ce travail est également décisif. La théologie de l’Idéal de l’unité prévient les déviations possibles. Le kérygme originel, inscrit dans les Évangiles, a eu besoin du travail ardu des Pères de l’Église, de grands théologiens, pour être sauvé dans son intégrité. L’actualisation ne risque-t-elle pas de faire perdre au charisme son identité ? Bien au contraire. C’est précisément la non-actualisation qui fait perdre au charisme son identité, car l’identité d’un charisme est toujours dynamique et créative. Il s’agit toujours d’être le même sans jamais être le même. C’est ce que j’ai essayé d’exprimer. La statique fait justement perdre au charisme son identité parce qu’elle lui fait perdre son lien avec la réalité. Pour moi, c’est très clair : il faut une actualisation constante pour que le charisme conserve son identité. Et Chiara l’a fait tout au long de sa vie.  Le deuxième chapitre : « la maison de la connaissance de soi », s’inspire d’une lettre de Catherine de Sienne. Nous y découvrons nos limites, nos échecs, notre autoréférentialité, le visage de Jésus abandonné. Que pouvons-nous faire pour surmonter « l’épreuve de la connaissance de soi » ? Le deuxième chapitre est fondamental dans cette phase que nous vivons, où nous avons dû nous confronter à nos défauts, à nos erreurs dans l’incarnation du charisme. Que pouvons-nous faire pour surmonter l’épreuve ? Nous devons la vivre pleinement, car il s’agit de reconnaître que nous ne sommes pas à la hauteur du charisme. Aucun d’entre nous n’est à sa hauteur. Cela ne donne pas lieu à un sentiment de désarroi, mais plutôt à une nouvelle confiance en Dieu, en l’Esprit Saint, auteur du charisme. Ainsi, l’épreuve de la connaissance de soi est surmontée en acceptant l’humiliation de ne pas être à la hauteur et en plaçant toute notre confiance en Dieu. Le troisième chapitre : « le discernement à la lumière du charisme de l’unité ». Le Pape nous demande de devenir des artisans du discernement communautaire. Comment devons-nous procéder ? Et surtout, le charisme de l’unité de Chiara Lubich est-il un charisme dans le discernement ? Pour le pape François, le discernement et la synodalité vont de pair, tant au niveau individuel que communautaire. C’est un processus très délicat, car il demande de l’intelligence, mais surtout l’écoute de l’Esprit Saint. Le discernement nous demande tout et demande tout à Dieu. Et ce n’est pas simple, ce n’est pas un exercice de consensus. C’est aller en profondeur dans la recherche de la volonté de Dieu à tout moment. Je crois que le dynamisme typique du charisme de l’unité, que nous appelons Jésus au milieu, c’est-à-dire mériter la présence de Jésus parmi nous, est un exercice de discernement. Chiara Lubich l’a très bien expliqué : pour mériter cette présence, il faut un détachement complet de nous-mêmes, une mise à l’écoute de l’Esprit Saint. Il faut l’amour réciproque. Chiara a même développé l’idée des relations trinitaires, qui transforment le discernement communautaire en un « discernement trinitaire ». Lorsque nous visons à avoir Jésus au milieu de nous, nous vivons une expérience trinitaire, avec toutes les faiblesses, les fragilités de notre humanité, de notre corporéité, de notre psychologie. Mais nous le faisons et c’est là que le discernement se produit. Nous pouvons lire cette praxis des relations trinitaires à la lumière de la grande idée du Pape François sur le discernement et la synodalité. Dans le livre, tu parles de deux déviations : « la capture de l’Un » et « la dissolution de l’Un ». De quoi s’agit-il et comment les éviter ? Ces tentations sont en réalité deux déviations de la spiritualité de l’unité. Dans la première, il arrive que quelqu’un s’empare de la mission de la Communauté et même de la mission de chacun. Quelqu’un centralise tout, sans se rendre compte qu’il prend la place de l’Esprit Saint dans la dynamique de l’unité. Dans ce cas, il s’empare du « nous », du nécessaire pour que chacun s’épanouisse et apporte sa contribution. C’est là que se produisent les abus d’autorité, les abus de conscience, les abus spirituels, et c’est donc un grand risque. Dans la dissolution de l’Un, c’est le contraire qui se produit, l’esprit de Communion se perd. Un individualisme exagéré prévaut. Si auparavant quelqu’un s’empare du nous, dans ce cas le nous disparaît et l’individualisme de chacun prend le dessus. La vie communautaire devient une organisation où chacun cherche son espace, son épanouissement personnel. Là aussi, l’Esprit Saint qui est le dynamisme de la vie chrétienne disparaît. Comment les éviter ? Il faut un moment de prise de conscience de soi : comprendre les erreurs commises. En même temps, il faut revenir à l’Évangile vécu et à une authentique vie d’unité. Surtout, je pense, revenir avec humilité, avec la capacité de se décentrer, en aimant l’autre, en pensant que la personne est toujours un absolu qui ne peut être annulé d’aucune manière. Je pense donc que la solution est un plus d’amour, de vérité, de transparence et de don concret dans la vie de l’unité, dans la vie de communion. L’unité est un don de l’Esprit, personne ne peut s’en emparer avec son pouvoir ou le dissoudre avec son individualisme. L’unité est une expérience de Dieu qui nous prend tous. Prenons-en conscience. Enfin, que pouvons-nous faire pour que tous ces éclairages contenus dans le livre ne restent pas seulement de bonnes intentions ? Je pense qu’il serait utile d’en parler en communauté. Avoir des moments où nous lisons certains passages, des retraites et examiner nos vies à la lumière de ces éclairages. Ce livre a pour but de donner de l’espérance, de garder intacte la foi dans le charisme de l’unité, et si elle a été perdue, de la retrouver. J’espère qu’en partageant nos expériences, nous pourrons restaurer une vie authentique là où elle n’existe plus, car dans de nombreux endroits, la vie s’épanouit, il y a de la générativité, il y a beaucoup de belles réalités.

Le deuxième chapitre : « la maison de la connaissance de soi », s’inspire d’une lettre de Catherine de Sienne. Nous y découvrons nos limites, nos échecs, notre autoréférentialité, le visage de Jésus abandonné. Que pouvons-nous faire pour surmonter « l’épreuve de la connaissance de soi » ? Le deuxième chapitre est fondamental dans cette phase que nous vivons, où nous avons dû nous confronter à nos défauts, à nos erreurs dans l’incarnation du charisme. Que pouvons-nous faire pour surmonter l’épreuve ? Nous devons la vivre pleinement, car il s’agit de reconnaître que nous ne sommes pas à la hauteur du charisme. Aucun d’entre nous n’est à sa hauteur. Cela ne donne pas lieu à un sentiment de désarroi, mais plutôt à une nouvelle confiance en Dieu, en l’Esprit Saint, auteur du charisme. Ainsi, l’épreuve de la connaissance de soi est surmontée en acceptant l’humiliation de ne pas être à la hauteur et en plaçant toute notre confiance en Dieu. Le troisième chapitre : « le discernement à la lumière du charisme de l’unité ». Le Pape nous demande de devenir des artisans du discernement communautaire. Comment devons-nous procéder ? Et surtout, le charisme de l’unité de Chiara Lubich est-il un charisme dans le discernement ? Pour le pape François, le discernement et la synodalité vont de pair, tant au niveau individuel que communautaire. C’est un processus très délicat, car il demande de l’intelligence, mais surtout l’écoute de l’Esprit Saint. Le discernement nous demande tout et demande tout à Dieu. Et ce n’est pas simple, ce n’est pas un exercice de consensus. C’est aller en profondeur dans la recherche de la volonté de Dieu à tout moment. Je crois que le dynamisme typique du charisme de l’unité, que nous appelons Jésus au milieu, c’est-à-dire mériter la présence de Jésus parmi nous, est un exercice de discernement. Chiara Lubich l’a très bien expliqué : pour mériter cette présence, il faut un détachement complet de nous-mêmes, une mise à l’écoute de l’Esprit Saint. Il faut l’amour réciproque. Chiara a même développé l’idée des relations trinitaires, qui transforment le discernement communautaire en un « discernement trinitaire ». Lorsque nous visons à avoir Jésus au milieu de nous, nous vivons une expérience trinitaire, avec toutes les faiblesses, les fragilités de notre humanité, de notre corporéité, de notre psychologie. Mais nous le faisons et c’est là que le discernement se produit. Nous pouvons lire cette praxis des relations trinitaires à la lumière de la grande idée du Pape François sur le discernement et la synodalité. Dans le livre, tu parles de deux déviations : « la capture de l’Un » et « la dissolution de l’Un ». De quoi s’agit-il et comment les éviter ? Ces tentations sont en réalité deux déviations de la spiritualité de l’unité. Dans la première, il arrive que quelqu’un s’empare de la mission de la Communauté et même de la mission de chacun. Quelqu’un centralise tout, sans se rendre compte qu’il prend la place de l’Esprit Saint dans la dynamique de l’unité. Dans ce cas, il s’empare du « nous », du nécessaire pour que chacun s’épanouisse et apporte sa contribution. C’est là que se produisent les abus d’autorité, les abus de conscience, les abus spirituels, et c’est donc un grand risque. Dans la dissolution de l’Un, c’est le contraire qui se produit, l’esprit de Communion se perd. Un individualisme exagéré prévaut. Si auparavant quelqu’un s’empare du nous, dans ce cas le nous disparaît et l’individualisme de chacun prend le dessus. La vie communautaire devient une organisation où chacun cherche son espace, son épanouissement personnel. Là aussi, l’Esprit Saint qui est le dynamisme de la vie chrétienne disparaît. Comment les éviter ? Il faut un moment de prise de conscience de soi : comprendre les erreurs commises. En même temps, il faut revenir à l’Évangile vécu et à une authentique vie d’unité. Surtout, je pense, revenir avec humilité, avec la capacité de se décentrer, en aimant l’autre, en pensant que la personne est toujours un absolu qui ne peut être annulé d’aucune manière. Je pense donc que la solution est un plus d’amour, de vérité, de transparence et de don concret dans la vie de l’unité, dans la vie de communion. L’unité est un don de l’Esprit, personne ne peut s’en emparer avec son pouvoir ou le dissoudre avec son individualisme. L’unité est une expérience de Dieu qui nous prend tous. Prenons-en conscience. Enfin, que pouvons-nous faire pour que tous ces éclairages contenus dans le livre ne restent pas seulement de bonnes intentions ? Je pense qu’il serait utile d’en parler en communauté. Avoir des moments où nous lisons certains passages, des retraites et examiner nos vies à la lumière de ces éclairages. Ce livre a pour but de donner de l’espérance, de garder intacte la foi dans le charisme de l’unité, et si elle a été perdue, de la retrouver. J’espère qu’en partageant nos expériences, nous pourrons restaurer une vie authentique là où elle n’existe plus, car dans de nombreux endroits, la vie s’épanouit, il y a de la générativité, il y a beaucoup de belles réalités.

Lorenzo Russo

Juil 12, 2023 | Non classifié(e)

Le samedi 24 juin 2023, un séminaire théologique s’est tenu à Loppiano (Incisa Valdarno, Florence), sur le thème « Participer/Présider/Décider. Racines sacramentelles et dynamiques de communion dans le parcours du peuple de Dieu en mission ». Plus de trente chercheurs ont répondu à l’invitation du Centre Evangelii Gaudium (CEG) de l’Institut universitaire Sophia pour élaborer une proposition de révision du droit canonique afin de rééquilibrer – comme l’exhorte le document de base (Instrumentum laboris) de la XIVe Assemblée du Synode des évêques – « le rapport entre le principe d’autorité, fortement affirmé dans la législation actuelle, et le principe de participation ». Puisque « toutes les discussions doctrinales, morales ou pastorales », assure le pape François, « ne doivent pas être résolues par des interventions du magistère » (Exhortation apostolique Amoris laetizia, n° 3), l’écoute du sensus fidelium de l’ensemble du peuple de Dieu (pasteurs et fidèles) dans la variété des cultures qui le composent est décisive. Le dialogue entre la théologie et le droit est donc animé par une démarche sincère d’inculturation, sans laquelle le risque est réel de poser les bases d’une méprise pratique des principes généraux énoncés par l’Église. « La question, souligne le professeur Vincenzo Di Pilato, coordinateur académique du CEG, est précisément celle-ci : comment rendre effective la participation active de tous les fidèles à nos assemblées synodales ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une “concession” juridique ou de “reconnaître” la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle ressort de l’ecclésiologie de Vatican II et du magistère postconciliaire ? Et sera-t-il donc nécessaire de mettre à jour le Code de droit canonique ? »  Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.

Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.

Antonio Bergamo

Juil 11, 2023 | Non classifié(e)

Le dimanche 9 juillet 2023, le pape François a nommé 21 nouveaux cardinaux de la Sainte Église romaine, comme d’habitude à la surprise des intéressés. Parmi eux figure Mgr Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. En félicitant Sa Béatitude pour cette nomination, nous partageons avec joie une interview de lui, réalisée il y a exactement un an en Terre sainte. Voir la vidéo (activer les sous-titres en français) https://youtu.be/JFjWb1-y0ug

Juil 7, 2023 | Non classifié(e)

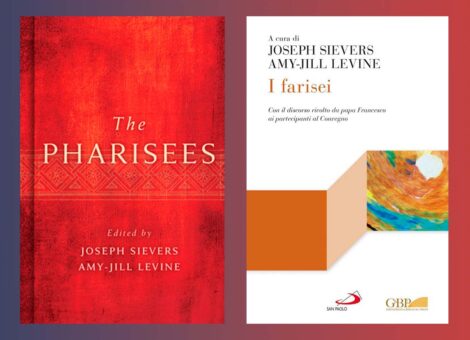

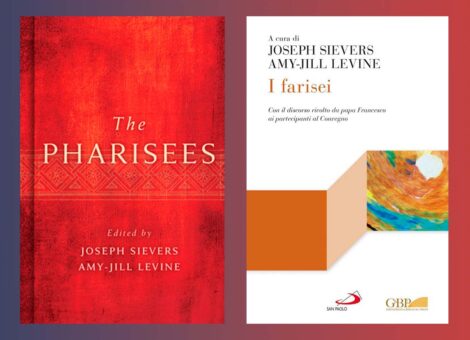

Dans le cadre de l’ouverture de la Conférence internationale du Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ) à Boston, USA, le dimanche 18 juin, le professeur Joseph Sievers a reçu le Prix Seelisberg 2023. Notre interview à son retour à Rome. Le Prix Seelisberg s’inspire et vise à commémorer le rassemblement novateur qui a eu lieu dans le petit village suisse de Seelisberg du 30 juillet au 5 août 1947 pour aborder les enseignements chrétiens concernant la discrimination à l’égard des Juifs et du judaïsme. Cet événement est largement reconnu comme l’inauguration de la transformation des relations entre juifs et chrétiens.  Le prix Seelisberg est décerné chaque année (depuis 2022) par le Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ), issu de la conférence de Seelisberg, et le Centre de théologie interculturelle et d’étude des religions de l’université de Salzbourg. Les personnes honorées sont celles qui, par leurs études et leur enseignement, ont joué un rôle important dans la promotion du rapprochement entre juifs et chrétiens. Le Professeur et Docteur Joseph Sievers (Prix Seelisberg 2023) est né en Allemagne et a commencé ses études à l’université de Vienne et à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il est titulaire d’un doctorat en histoire ancienne de l’Université de Columbia (1981) et d’une Lic. Theol. de l’Université pontificale grégorienne (1997). Il a enseigné à CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. et d’autres institutions aux États-Unis, en Italie et en Israël. De 1991 à 2023, il a enseigné l’Histoire et la Littérature juives de la période hellénistique à l’Institut biblique pontifical de Rome, où il était professeur titulaire. En outre, de 2003 à 2009, il a été directeur du Centre Cardinal Bea pour les études juives à l’Université Pontificale Grégorienne. Depuis 1965, il est membre du mouvement des Focolari, avec lequel il collabore depuis 1996 dans le cadre du Centre pour le Dialogue Interreligieux. Il a publié plusieurs livres et de nombreux articles, notamment dans le domaine de l’histoire du Second Temple (en particulier Flavius Josèphe) et des relations judéo-chrétiennes. Avec Amy-Jill Levine, il a édité The Pharisees (Grand Rapids, MI : Eerdmans, 2021 ; traduction italienne Milan, San Paolo, 2021 ; traduction allemande prévue pour 2024). Professeur Sievers, qu’est-ce que cela signifie pour vous de recevoir ce prix ? Ce fut une grande surprise et lorsqu’on m’a demandé de parler de mon expérience, j’ai ressenti une grande gratitude en regardant en arrière, en pensant à tous les moments, à toutes les personnes que j’ai rencontrées, aux situations dans lesquelles j’ai pu être présent et parfois être utile. Une grande gratitude et, en même temps, une responsabilité pour le présent et l’avenir. Dans votre discours lors de la cérémonie de remise du prix, vous avez déclaré : « Les difficultés peuvent nous aider à mieux nous comprendre. Les difficultés peuvent nous unir ». Au cours de votre longue expérience de ce dialogue, qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous, et qu’est-ce qui a été le plus surprenant au point de dire : « On peut y arriver » ?

Le prix Seelisberg est décerné chaque année (depuis 2022) par le Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ), issu de la conférence de Seelisberg, et le Centre de théologie interculturelle et d’étude des religions de l’université de Salzbourg. Les personnes honorées sont celles qui, par leurs études et leur enseignement, ont joué un rôle important dans la promotion du rapprochement entre juifs et chrétiens. Le Professeur et Docteur Joseph Sievers (Prix Seelisberg 2023) est né en Allemagne et a commencé ses études à l’université de Vienne et à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il est titulaire d’un doctorat en histoire ancienne de l’Université de Columbia (1981) et d’une Lic. Theol. de l’Université pontificale grégorienne (1997). Il a enseigné à CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. et d’autres institutions aux États-Unis, en Italie et en Israël. De 1991 à 2023, il a enseigné l’Histoire et la Littérature juives de la période hellénistique à l’Institut biblique pontifical de Rome, où il était professeur titulaire. En outre, de 2003 à 2009, il a été directeur du Centre Cardinal Bea pour les études juives à l’Université Pontificale Grégorienne. Depuis 1965, il est membre du mouvement des Focolari, avec lequel il collabore depuis 1996 dans le cadre du Centre pour le Dialogue Interreligieux. Il a publié plusieurs livres et de nombreux articles, notamment dans le domaine de l’histoire du Second Temple (en particulier Flavius Josèphe) et des relations judéo-chrétiennes. Avec Amy-Jill Levine, il a édité The Pharisees (Grand Rapids, MI : Eerdmans, 2021 ; traduction italienne Milan, San Paolo, 2021 ; traduction allemande prévue pour 2024). Professeur Sievers, qu’est-ce que cela signifie pour vous de recevoir ce prix ? Ce fut une grande surprise et lorsqu’on m’a demandé de parler de mon expérience, j’ai ressenti une grande gratitude en regardant en arrière, en pensant à tous les moments, à toutes les personnes que j’ai rencontrées, aux situations dans lesquelles j’ai pu être présent et parfois être utile. Une grande gratitude et, en même temps, une responsabilité pour le présent et l’avenir. Dans votre discours lors de la cérémonie de remise du prix, vous avez déclaré : « Les difficultés peuvent nous aider à mieux nous comprendre. Les difficultés peuvent nous unir ». Au cours de votre longue expérience de ce dialogue, qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous, et qu’est-ce qui a été le plus surprenant au point de dire : « On peut y arriver » ?  Il y a eu plusieurs moments difficiles, mais je me souviens particulièrement de celui où nous avons dû organiser une réunion de dialogue à Jérusalem en 2009. Quelques semaines après un conflit, une opération qui a fait de nombreux morts et blessés. En même temps, il y avait aussi la situation de l’évêque (Richard Nelson) Williamson qui niait l’holocauste. Il y avait des difficultés de tous les côtés qui rendaient un dialogue ouvert très difficile. Cependant, nous avons réussi à organiser cette réunion. Nous sommes allés de l’avant et ce furent des moments de communion spirituelle très forts, au-delà de tous les problèmes. Et puis vous me demandez aussi ce qui a été possible, malgré les difficultés ? Il n’était certainement pas facile d’organiser une conférence sur les Pharisiens et de publier ensuite un livre. À plusieurs reprises, j’ai senti que la route était barrée. Soit pour des raisons financières, soit parce que quelqu’un n’était pas d’accord avec ce que nous voulions faire, soit parce qu’il semblait impossible d’avoir une audience avec le Pape, pour une conférence de ce type… Au contraire, en collaborant, et c’était vraiment une collaboration, surtout avec un collègue juif, mais aussi avec d’autres, il a été possible de résoudre ces problèmes pour donner quelque chose qui était basé sur des études sérieuses, mais qui s’adressait aussi à des situations concrètes dans les églises, dans les paroisses. Il est certain qu’il y a eu un succès qui n’a pas eu un effet immédiat partout, mais par exemple un évêque m’a écrit : « Voilà, maintenant nous devons changer tout notre enseignement sur les pharisiens et le judaïsme dans les séminaires ». C’est déjà quelque chose. Comment votre appartenance au mouvement des Focolari a-t-elle influencé cette expérience ? Sans le mouvement des Focolari, je ne serais probablement pas entré dans ce domaine. C’est du Mouvement qu’est venue l’envie d’étudier les langues de la Bible, et c’est de là qu’est né tout le reste. Je suis entré au focolare précisément le 28 octobre 1965, c’était un jeudi. Je suis arrivé au focolare de Cologne (Allemagne) avec mon vélo, amené en train avec mes deux valises le soir même où, à Rome, au Concile, on approuvait Nostra Aetate (Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes). Cela a toujours été très important pour moi, de lier l’engagement dans le Mouvement à l’engagement dans le dialogue. Vous avez également été appelé à collaborer officiellement au dialogue de l’Église catholique avec les juifs… Oui. Depuis 2008, je suis consultant de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, une commission du Saint-Siège. Et j’ai participé à plusieurs réunions de l’ILC à Buenos Aires, au Cap ou encore à Budapest, Madrid, Varsovie, Rome… Et vous faites des pas en avant ?

Il y a eu plusieurs moments difficiles, mais je me souviens particulièrement de celui où nous avons dû organiser une réunion de dialogue à Jérusalem en 2009. Quelques semaines après un conflit, une opération qui a fait de nombreux morts et blessés. En même temps, il y avait aussi la situation de l’évêque (Richard Nelson) Williamson qui niait l’holocauste. Il y avait des difficultés de tous les côtés qui rendaient un dialogue ouvert très difficile. Cependant, nous avons réussi à organiser cette réunion. Nous sommes allés de l’avant et ce furent des moments de communion spirituelle très forts, au-delà de tous les problèmes. Et puis vous me demandez aussi ce qui a été possible, malgré les difficultés ? Il n’était certainement pas facile d’organiser une conférence sur les Pharisiens et de publier ensuite un livre. À plusieurs reprises, j’ai senti que la route était barrée. Soit pour des raisons financières, soit parce que quelqu’un n’était pas d’accord avec ce que nous voulions faire, soit parce qu’il semblait impossible d’avoir une audience avec le Pape, pour une conférence de ce type… Au contraire, en collaborant, et c’était vraiment une collaboration, surtout avec un collègue juif, mais aussi avec d’autres, il a été possible de résoudre ces problèmes pour donner quelque chose qui était basé sur des études sérieuses, mais qui s’adressait aussi à des situations concrètes dans les églises, dans les paroisses. Il est certain qu’il y a eu un succès qui n’a pas eu un effet immédiat partout, mais par exemple un évêque m’a écrit : « Voilà, maintenant nous devons changer tout notre enseignement sur les pharisiens et le judaïsme dans les séminaires ». C’est déjà quelque chose. Comment votre appartenance au mouvement des Focolari a-t-elle influencé cette expérience ? Sans le mouvement des Focolari, je ne serais probablement pas entré dans ce domaine. C’est du Mouvement qu’est venue l’envie d’étudier les langues de la Bible, et c’est de là qu’est né tout le reste. Je suis entré au focolare précisément le 28 octobre 1965, c’était un jeudi. Je suis arrivé au focolare de Cologne (Allemagne) avec mon vélo, amené en train avec mes deux valises le soir même où, à Rome, au Concile, on approuvait Nostra Aetate (Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes). Cela a toujours été très important pour moi, de lier l’engagement dans le Mouvement à l’engagement dans le dialogue. Vous avez également été appelé à collaborer officiellement au dialogue de l’Église catholique avec les juifs… Oui. Depuis 2008, je suis consultant de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, une commission du Saint-Siège. Et j’ai participé à plusieurs réunions de l’ILC à Buenos Aires, au Cap ou encore à Budapest, Madrid, Varsovie, Rome… Et vous faites des pas en avant ?  Un pas, c’est déjà d’être ouvert pour se rencontrer, pour se parler et aussi pour surmonter les difficultés en cours de route. Parfois, il vaut mieux faire face à tout en dînant ensemble qu’en envoyant des lettres enflammées. Des pas sont faits et il y a certainement beaucoup plus à faire, il faut étendre le réseau. En d’autres termes, la plupart des chrétiens et des Juifs ne sont pas impliqués, parfois ils ne savent même pas qu’il existe ces relations, qu’il y a ce chemin ensemble. Il y a encore beaucoup à faire pour faire connaître et appliquer ces principes. Une chose que j’ai beaucoup apprise en dialoguant avec des Juifs, c’est que les questions sont parfois plus importantes que les réponses. C’est que je ne prétends pas et ne peux pas prétendre avoir toutes les réponses et que je ne peux donc pas aborder l’autre personne comme quelqu’un qui a trouvé toutes les réponses et qui l’aborde à partir d’une position de supériorité. Ma position est d’être un chercheur ensemble. C’est ce à quoi nous devons faire face ensemble tôt ou tard, de la manière la plus dramatique qui soit, lorsqu’il s’agit de la Shoah, l’Holocauste. Une chose essentielle est de regarder, d’être aussi sensible que possible aux engagements et aux besoins de chacun. Et puis aussi d’être ouvert, et si l’on se trompe, on peut toujours recommencer si l’intention est bonne : entrer sur la pointe des pieds dans l’environnement de l’autre, et non pas avec l’attitude de quelqu’un qui dit « je sais tout ». Enfin, en recevant ce prix, outre le sentiment de gratitude, Joseph Sievers est-il motivé par quelque chose d’autre ? Oui, en effet. Par exemple, il y a des questions ouvertes et cela me stimule à les aborder davantage. Et peut-être même que cela me donne une certaine autorité pour les aborder avec certaines personnes. Je ne sais pas si cela se produira, mais c’est aussi une incitation à poursuivre ce travail, qui n’est pas terminé, qui ne le sera jamais, mais où certaines étapes peuvent être franchies ensemble.

Un pas, c’est déjà d’être ouvert pour se rencontrer, pour se parler et aussi pour surmonter les difficultés en cours de route. Parfois, il vaut mieux faire face à tout en dînant ensemble qu’en envoyant des lettres enflammées. Des pas sont faits et il y a certainement beaucoup plus à faire, il faut étendre le réseau. En d’autres termes, la plupart des chrétiens et des Juifs ne sont pas impliqués, parfois ils ne savent même pas qu’il existe ces relations, qu’il y a ce chemin ensemble. Il y a encore beaucoup à faire pour faire connaître et appliquer ces principes. Une chose que j’ai beaucoup apprise en dialoguant avec des Juifs, c’est que les questions sont parfois plus importantes que les réponses. C’est que je ne prétends pas et ne peux pas prétendre avoir toutes les réponses et que je ne peux donc pas aborder l’autre personne comme quelqu’un qui a trouvé toutes les réponses et qui l’aborde à partir d’une position de supériorité. Ma position est d’être un chercheur ensemble. C’est ce à quoi nous devons faire face ensemble tôt ou tard, de la manière la plus dramatique qui soit, lorsqu’il s’agit de la Shoah, l’Holocauste. Une chose essentielle est de regarder, d’être aussi sensible que possible aux engagements et aux besoins de chacun. Et puis aussi d’être ouvert, et si l’on se trompe, on peut toujours recommencer si l’intention est bonne : entrer sur la pointe des pieds dans l’environnement de l’autre, et non pas avec l’attitude de quelqu’un qui dit « je sais tout ». Enfin, en recevant ce prix, outre le sentiment de gratitude, Joseph Sievers est-il motivé par quelque chose d’autre ? Oui, en effet. Par exemple, il y a des questions ouvertes et cela me stimule à les aborder davantage. Et peut-être même que cela me donne une certaine autorité pour les aborder avec certaines personnes. Je ne sais pas si cela se produira, mais c’est aussi une incitation à poursuivre ce travail, qui n’est pas terminé, qui ne le sera jamais, mais où certaines étapes peuvent être franchies ensemble.

Carlos Mana

Juil 5, 2023 | Non classifié(e)

Le samedi 24 juin 2023, un séminaire théologique s’est tenu à Loppiano (Incisa Valdarno, Florence), sur le thème « Participer/Présider/Décider. Racines sacramentelles et dynamiques de communion dans le parcours du peuple de Dieu en mission ». Plus de trente chercheurs ont répondu à l’invitation du Centre Evangelii Gaudium (CEG) de l’Institut universitaire Sophia pour élaborer une proposition de révision du droit canonique afin de rééquilibrer – comme l’exhorte le document de base (Instrumentum laboris) de la XIVe Assemblée du Synode des évêques – « le rapport entre le principe d’autorité, fortement affirmé dans la législation actuelle, et le principe de participation ». Puisque « toutes les discussions doctrinales, morales ou pastorales »,  assure le pape François, « ne doivent pas être résolues par des interventions du magistère » (Exhortation apostolique Amoris laetizia, n° 3), l’écoute du sensus fidelium de l’ensemble du peuple de Dieu (pasteurs et fidèles) dans la variété des cultures qui le composent est décisive. Le dialogue entre la théologie et le droit est donc animé par une démarche sincère d’inculturation, sans laquelle le risque est réel de poser les bases d’une méprise pratique des principes généraux énoncés par l’Église. « La question, souligne le professeur Vincenzo Di Pilato, coordinateur académique du CEG, est précisément celle-ci : comment rendre effective la participation active de tous les fidèles à nos assemblées synodales ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une “concession” juridique ou de “reconnaître” la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle ressort de l’ecclésiologie de Vatican II et du magistère postconciliaire ? Et sera-t-il donc nécessaire de mettre à jour le Code de droit canonique ? » Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la

assure le pape François, « ne doivent pas être résolues par des interventions du magistère » (Exhortation apostolique Amoris laetizia, n° 3), l’écoute du sensus fidelium de l’ensemble du peuple de Dieu (pasteurs et fidèles) dans la variété des cultures qui le composent est décisive. Le dialogue entre la théologie et le droit est donc animé par une démarche sincère d’inculturation, sans laquelle le risque est réel de poser les bases d’une méprise pratique des principes généraux énoncés par l’Église. « La question, souligne le professeur Vincenzo Di Pilato, coordinateur académique du CEG, est précisément celle-ci : comment rendre effective la participation active de tous les fidèles à nos assemblées synodales ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une “concession” juridique ou de “reconnaître” la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle ressort de l’ecclésiologie de Vatican II et du magistère postconciliaire ? Et sera-t-il donc nécessaire de mettre à jour le Code de droit canonique ? » Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la  conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.

conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.

Antonio Bergamo

Il me semble que le charisme de l’unité de Chiara Lubich est toujours très actuel. En ce qui concerne la synodalité, le Pape François insiste sur le fait de nous redécouvrir en tant que peuple de Dieu en marche, où nous sommes tous protagonistes. Synode signifie « marcher ensemble ». Il veut une Église où chacun donne le meilleur de lui-même en tant que partie intégrante du peuple de Dieu, le corps du Christ. Je pense que le charisme de l’unité de Chiara Lubich peut apporter beaucoup dans ce sens, avec sa spiritualité de communion, la spiritualité de l’unité. D’autre part, il y a aujourd’hui beaucoup de conflits, de guerres, de polarisations massives partout – dans le domaine politique, moral, social – et peut-être que nous assistons comme jamais auparavant à des contrastes presque irréconciliables. Je crois que là aussi, le charisme de l’unité peut apporter beaucoup par sa trame dialogique. Il faut donc aujourd’hui actualiser le charisme de l’unité, redécouvrir sa véritable identité, en allant à l’essentiel, au noyau fondateur du charisme. Cette actualisation passe par la mise en œuvre de deux moments, non pas au sens chronologique, mais au sens profond. D’une part, se mettre à l’écoute des signes des temps, des interrogations du monde, de la société contemporaine. D’autre part, aller en profondeur, pêcher dans toutes ces ressources que possède le charisme, dont certaines n’ont même pas été exprimées. J’aime beaucoup ce concept d’expression de l’inexprimé qui est en nous. C’est ainsi que l’identité s’actualise dans une fidélité dynamique. Avec le processus de purification de la mémoire que nous vivons dans cette phase de post-fondation, je pense que nous sommes prêts à franchir cette étape. L’actualisation d’un charisme se fait avec la contribution de chacun et avec un changement de mentalité, une forma mentis. Outre l’aide de l’Esprit Saint, que pouvons-nous faire pour mettre cela en œuvre ? Sans aucun doute, l’aide du Saint-Esprit est fondamentale car nous sommes dans le contexte d’une œuvre de Dieu. Mais pour actualiser le charisme, il faut l’intelligence, mais pas au sens académique du terme. Plutôt dans le sens de la sagesse. Il faut des talents et des compétences pour écouter le cri de l’humanité. C’est important ce qui est dit dans le document de l’Assemblée générale de 2021 : aujourd’hui, la demande de l’humanité que nous devons écouter est le cri de Jésus abandonné. C’est pourquoi, en plus de l’Esprit Saint, nous avons besoin de l’intelligence du charisme et de la Sagesse qui vient de la vie. Et ce n’est pas un exercice de bureau, un exercice académique. On peut saisir le cri de Jésus abandonné quand on est en lien avec la souffrance de nos contemporains. Qu’est-ce que la « théologie de l’idéal d’unité » ? Pourquoi est-elle importante pour la fidélité au charisme ? Chiara Lubich elle-même a dit que la théologie serait importante pour l’avenir du mouvement des Focolari et du charisme. Cela signifie qu’il faut approfondir le charisme de l’unité à la lumière de la Révélation, d’où il est issu, et de la recherche théologique. C’est un exercice de compréhension du charisme qui est fondamental, sinon il n’est pas incarné et surtout, il ne s’universalise pas. Sans la théologie de l’idéal, le charisme reste à l’intérieur du Mouvement. Avec une théologie de l’idéal d’unité, le charisme peut aussi aller à l’extérieur, tout en trouvant une base solide. La théologie de l’idéal de l’unité aide à bien le comprendre pour qu’il puisse être transmis aux générations futures. La vie et le témoignage passent toujours en premier, mais ce travail est également décisif. La théologie de l’Idéal de l’unité prévient les déviations possibles. Le kérygme originel, inscrit dans les Évangiles, a eu besoin du travail ardu des Pères de l’Église, de grands théologiens, pour être sauvé dans son intégrité. L’actualisation ne risque-t-elle pas de faire perdre au charisme son identité ? Bien au contraire. C’est précisément la non-actualisation qui fait perdre au charisme son identité, car l’identité d’un charisme est toujours dynamique et créative. Il s’agit toujours d’être le même sans jamais être le même. C’est ce que j’ai essayé d’exprimer. La statique fait justement perdre au charisme son identité parce qu’elle lui fait perdre son lien avec la réalité. Pour moi, c’est très clair : il faut une actualisation constante pour que le charisme conserve son identité. Et Chiara l’a fait tout au long de sa vie.

Il me semble que le charisme de l’unité de Chiara Lubich est toujours très actuel. En ce qui concerne la synodalité, le Pape François insiste sur le fait de nous redécouvrir en tant que peuple de Dieu en marche, où nous sommes tous protagonistes. Synode signifie « marcher ensemble ». Il veut une Église où chacun donne le meilleur de lui-même en tant que partie intégrante du peuple de Dieu, le corps du Christ. Je pense que le charisme de l’unité de Chiara Lubich peut apporter beaucoup dans ce sens, avec sa spiritualité de communion, la spiritualité de l’unité. D’autre part, il y a aujourd’hui beaucoup de conflits, de guerres, de polarisations massives partout – dans le domaine politique, moral, social – et peut-être que nous assistons comme jamais auparavant à des contrastes presque irréconciliables. Je crois que là aussi, le charisme de l’unité peut apporter beaucoup par sa trame dialogique. Il faut donc aujourd’hui actualiser le charisme de l’unité, redécouvrir sa véritable identité, en allant à l’essentiel, au noyau fondateur du charisme. Cette actualisation passe par la mise en œuvre de deux moments, non pas au sens chronologique, mais au sens profond. D’une part, se mettre à l’écoute des signes des temps, des interrogations du monde, de la société contemporaine. D’autre part, aller en profondeur, pêcher dans toutes ces ressources que possède le charisme, dont certaines n’ont même pas été exprimées. J’aime beaucoup ce concept d’expression de l’inexprimé qui est en nous. C’est ainsi que l’identité s’actualise dans une fidélité dynamique. Avec le processus de purification de la mémoire que nous vivons dans cette phase de post-fondation, je pense que nous sommes prêts à franchir cette étape. L’actualisation d’un charisme se fait avec la contribution de chacun et avec un changement de mentalité, une forma mentis. Outre l’aide de l’Esprit Saint, que pouvons-nous faire pour mettre cela en œuvre ? Sans aucun doute, l’aide du Saint-Esprit est fondamentale car nous sommes dans le contexte d’une œuvre de Dieu. Mais pour actualiser le charisme, il faut l’intelligence, mais pas au sens académique du terme. Plutôt dans le sens de la sagesse. Il faut des talents et des compétences pour écouter le cri de l’humanité. C’est important ce qui est dit dans le document de l’Assemblée générale de 2021 : aujourd’hui, la demande de l’humanité que nous devons écouter est le cri de Jésus abandonné. C’est pourquoi, en plus de l’Esprit Saint, nous avons besoin de l’intelligence du charisme et de la Sagesse qui vient de la vie. Et ce n’est pas un exercice de bureau, un exercice académique. On peut saisir le cri de Jésus abandonné quand on est en lien avec la souffrance de nos contemporains. Qu’est-ce que la « théologie de l’idéal d’unité » ? Pourquoi est-elle importante pour la fidélité au charisme ? Chiara Lubich elle-même a dit que la théologie serait importante pour l’avenir du mouvement des Focolari et du charisme. Cela signifie qu’il faut approfondir le charisme de l’unité à la lumière de la Révélation, d’où il est issu, et de la recherche théologique. C’est un exercice de compréhension du charisme qui est fondamental, sinon il n’est pas incarné et surtout, il ne s’universalise pas. Sans la théologie de l’idéal, le charisme reste à l’intérieur du Mouvement. Avec une théologie de l’idéal d’unité, le charisme peut aussi aller à l’extérieur, tout en trouvant une base solide. La théologie de l’idéal de l’unité aide à bien le comprendre pour qu’il puisse être transmis aux générations futures. La vie et le témoignage passent toujours en premier, mais ce travail est également décisif. La théologie de l’Idéal de l’unité prévient les déviations possibles. Le kérygme originel, inscrit dans les Évangiles, a eu besoin du travail ardu des Pères de l’Église, de grands théologiens, pour être sauvé dans son intégrité. L’actualisation ne risque-t-elle pas de faire perdre au charisme son identité ? Bien au contraire. C’est précisément la non-actualisation qui fait perdre au charisme son identité, car l’identité d’un charisme est toujours dynamique et créative. Il s’agit toujours d’être le même sans jamais être le même. C’est ce que j’ai essayé d’exprimer. La statique fait justement perdre au charisme son identité parce qu’elle lui fait perdre son lien avec la réalité. Pour moi, c’est très clair : il faut une actualisation constante pour que le charisme conserve son identité. Et Chiara l’a fait tout au long de sa vie.

Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.

Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.

Le prix Seelisberg est décerné chaque année (depuis 2022) par le Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ), issu de la conférence de Seelisberg, et le Centre de théologie interculturelle et d’étude des religions de l’université de Salzbourg. Les personnes honorées sont celles qui, par leurs études et leur enseignement, ont joué un rôle important dans la promotion du rapprochement entre juifs et chrétiens. Le Professeur et Docteur Joseph Sievers (Prix Seelisberg 2023) est né en Allemagne et a commencé ses études à l’université de Vienne et à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il est titulaire d’un doctorat en histoire ancienne de l’Université de Columbia (1981) et d’une Lic. Theol. de l’Université pontificale grégorienne (1997). Il a enseigné à CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. et d’autres institutions aux États-Unis, en Italie et en Israël. De 1991 à 2023, il a enseigné l’Histoire et la Littérature juives de la période hellénistique à l’Institut biblique pontifical de Rome, où il était professeur titulaire. En outre, de 2003 à 2009, il a été directeur du Centre Cardinal Bea pour les études juives à l’Université Pontificale Grégorienne. Depuis 1965, il est membre du mouvement des Focolari, avec lequel il collabore depuis 1996 dans le cadre du Centre pour le Dialogue Interreligieux. Il a publié plusieurs livres et de nombreux articles, notamment dans le domaine de l’histoire du Second Temple (en particulier Flavius Josèphe) et des relations judéo-chrétiennes. Avec Amy-Jill Levine, il a édité The Pharisees (Grand Rapids, MI : Eerdmans, 2021 ; traduction italienne Milan, San Paolo, 2021 ; traduction allemande prévue pour 2024). Professeur Sievers, qu’est-ce que cela signifie pour vous de recevoir ce prix ? Ce fut une grande surprise et lorsqu’on m’a demandé de parler de mon expérience, j’ai ressenti une grande gratitude en regardant en arrière, en pensant à tous les moments, à toutes les personnes que j’ai rencontrées, aux situations dans lesquelles j’ai pu être présent et parfois être utile. Une grande gratitude et, en même temps, une responsabilité pour le présent et l’avenir. Dans votre discours lors de la cérémonie de remise du prix, vous avez déclaré : « Les difficultés peuvent nous aider à mieux nous comprendre. Les difficultés peuvent nous unir ». Au cours de votre longue expérience de ce dialogue, qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous, et qu’est-ce qui a été le plus surprenant au point de dire : « On peut y arriver » ?

Le prix Seelisberg est décerné chaque année (depuis 2022) par le Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ), issu de la conférence de Seelisberg, et le Centre de théologie interculturelle et d’étude des religions de l’université de Salzbourg. Les personnes honorées sont celles qui, par leurs études et leur enseignement, ont joué un rôle important dans la promotion du rapprochement entre juifs et chrétiens. Le Professeur et Docteur Joseph Sievers (Prix Seelisberg 2023) est né en Allemagne et a commencé ses études à l’université de Vienne et à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il est titulaire d’un doctorat en histoire ancienne de l’Université de Columbia (1981) et d’une Lic. Theol. de l’Université pontificale grégorienne (1997). Il a enseigné à CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. et d’autres institutions aux États-Unis, en Italie et en Israël. De 1991 à 2023, il a enseigné l’Histoire et la Littérature juives de la période hellénistique à l’Institut biblique pontifical de Rome, où il était professeur titulaire. En outre, de 2003 à 2009, il a été directeur du Centre Cardinal Bea pour les études juives à l’Université Pontificale Grégorienne. Depuis 1965, il est membre du mouvement des Focolari, avec lequel il collabore depuis 1996 dans le cadre du Centre pour le Dialogue Interreligieux. Il a publié plusieurs livres et de nombreux articles, notamment dans le domaine de l’histoire du Second Temple (en particulier Flavius Josèphe) et des relations judéo-chrétiennes. Avec Amy-Jill Levine, il a édité The Pharisees (Grand Rapids, MI : Eerdmans, 2021 ; traduction italienne Milan, San Paolo, 2021 ; traduction allemande prévue pour 2024). Professeur Sievers, qu’est-ce que cela signifie pour vous de recevoir ce prix ? Ce fut une grande surprise et lorsqu’on m’a demandé de parler de mon expérience, j’ai ressenti une grande gratitude en regardant en arrière, en pensant à tous les moments, à toutes les personnes que j’ai rencontrées, aux situations dans lesquelles j’ai pu être présent et parfois être utile. Une grande gratitude et, en même temps, une responsabilité pour le présent et l’avenir. Dans votre discours lors de la cérémonie de remise du prix, vous avez déclaré : « Les difficultés peuvent nous aider à mieux nous comprendre. Les difficultés peuvent nous unir ». Au cours de votre longue expérience de ce dialogue, qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous, et qu’est-ce qui a été le plus surprenant au point de dire : « On peut y arriver » ?  Il y a eu plusieurs moments difficiles, mais je me souviens particulièrement de celui où nous avons dû organiser une réunion de dialogue à Jérusalem en 2009. Quelques semaines après un conflit, une opération qui a fait de nombreux morts et blessés. En même temps, il y avait aussi la situation de l’évêque (Richard Nelson) Williamson qui niait l’holocauste. Il y avait des difficultés de tous les côtés qui rendaient un dialogue ouvert très difficile. Cependant, nous avons réussi à organiser cette réunion. Nous sommes allés de l’avant et ce furent des moments de communion spirituelle très forts, au-delà de tous les problèmes. Et puis vous me demandez aussi ce qui a été possible, malgré les difficultés ? Il n’était certainement pas facile d’organiser une conférence sur les Pharisiens et de publier ensuite un livre. À plusieurs reprises, j’ai senti que la route était barrée. Soit pour des raisons financières, soit parce que quelqu’un n’était pas d’accord avec ce que nous voulions faire, soit parce qu’il semblait impossible d’avoir une audience avec le Pape, pour une conférence de ce type… Au contraire, en collaborant, et c’était vraiment une collaboration, surtout avec un collègue juif, mais aussi avec d’autres, il a été possible de résoudre ces problèmes pour donner quelque chose qui était basé sur des études sérieuses, mais qui s’adressait aussi à des situations concrètes dans les églises, dans les paroisses. Il est certain qu’il y a eu un succès qui n’a pas eu un effet immédiat partout, mais par exemple un évêque m’a écrit : « Voilà, maintenant nous devons changer tout notre enseignement sur les pharisiens et le judaïsme dans les séminaires ». C’est déjà quelque chose. Comment votre appartenance au mouvement des Focolari a-t-elle influencé cette expérience ? Sans le mouvement des Focolari, je ne serais probablement pas entré dans ce domaine. C’est du Mouvement qu’est venue l’envie d’étudier les langues de la Bible, et c’est de là qu’est né tout le reste. Je suis entré au focolare précisément le 28 octobre 1965, c’était un jeudi. Je suis arrivé au focolare de Cologne (Allemagne) avec mon vélo, amené en train avec mes deux valises le soir même où, à Rome, au Concile, on approuvait Nostra Aetate (Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes). Cela a toujours été très important pour moi, de lier l’engagement dans le Mouvement à l’engagement dans le dialogue. Vous avez également été appelé à collaborer officiellement au dialogue de l’Église catholique avec les juifs… Oui. Depuis 2008, je suis consultant de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, une commission du Saint-Siège. Et j’ai participé à plusieurs réunions de l’ILC à Buenos Aires, au Cap ou encore à Budapest, Madrid, Varsovie, Rome… Et vous faites des pas en avant ?