Mar 9, 2016 | Non classifié(e)

“Il y a cinq ans, avant que le conflit en Syrie explose, nous avions projeté, en famille, de faire tous ensemble une expérience à plein temps à la cité-pilote internationale des Focolari à Loppiano (Florence). Violet et moi allions fréquenter l’École Loreto, avec d’autres couples de différentes parties du monde, pour approfondir les différentes thématiques familiales à la lumière de la spiritualité de l’unité, alors que nos quatre enfants allaient intégrer les écoles de la région. Après des années de travail – je suis médecin – nous voulions prendre une année de notre vie pour la consacrer à Dieu. Nous nous sommes préparés au départ avec soin et responsabilité, ignorant ce qui allait se passer peu après: le début des conflits dans notre pays. Avant le départ, j’ai pu me rendre utile de mille façons, prêtant secours aux blessés, faisant aussi, non sans risques, de longs trajets en voiture pour les rejoindre. Le départ pour l’Italie a été plutôt aventureux en raison des troubles qui, malheureusement, continuaient.

“Il y a cinq ans, avant que le conflit en Syrie explose, nous avions projeté, en famille, de faire tous ensemble une expérience à plein temps à la cité-pilote internationale des Focolari à Loppiano (Florence). Violet et moi allions fréquenter l’École Loreto, avec d’autres couples de différentes parties du monde, pour approfondir les différentes thématiques familiales à la lumière de la spiritualité de l’unité, alors que nos quatre enfants allaient intégrer les écoles de la région. Après des années de travail – je suis médecin – nous voulions prendre une année de notre vie pour la consacrer à Dieu. Nous nous sommes préparés au départ avec soin et responsabilité, ignorant ce qui allait se passer peu après: le début des conflits dans notre pays. Avant le départ, j’ai pu me rendre utile de mille façons, prêtant secours aux blessés, faisant aussi, non sans risques, de longs trajets en voiture pour les rejoindre. Le départ pour l’Italie a été plutôt aventureux en raison des troubles qui, malheureusement, continuaient.  Mois après mois, nous suivions avec inquiétude les nouvelles toujours plus tragiques qui arrivaient et, à la fin du cours, nos proches nous ont conjurés de repousser notre retour. Je vous laisse imaginer l’angoisse avec laquelle nous avons pris cette décision et le désespoir de ne rien pouvoir faire pour nos compatriotes. Nous nous sentions comme une voiture, moteur vrombissant, qu’on empêche d’avancer. Mais rester en Italie n’est pas chose simple. Devant nous, nous ne voyions pas de futur. Même si nous nous trouvions dans un environnement hospitalier, en raison de la non-reconnaissance des diplômes, je ne pouvais pas exercer ma profession. Je me suis adapté pour faire d’autres petits travaux, comme menuisier ou autre, en attendant une lueur.

Mois après mois, nous suivions avec inquiétude les nouvelles toujours plus tragiques qui arrivaient et, à la fin du cours, nos proches nous ont conjurés de repousser notre retour. Je vous laisse imaginer l’angoisse avec laquelle nous avons pris cette décision et le désespoir de ne rien pouvoir faire pour nos compatriotes. Nous nous sentions comme une voiture, moteur vrombissant, qu’on empêche d’avancer. Mais rester en Italie n’est pas chose simple. Devant nous, nous ne voyions pas de futur. Même si nous nous trouvions dans un environnement hospitalier, en raison de la non-reconnaissance des diplômes, je ne pouvais pas exercer ma profession. Je me suis adapté pour faire d’autres petits travaux, comme menuisier ou autre, en attendant une lueur.  Mais, finalement, l’occasion de faire quelque chose pour mes compatriotes se présente. En effet, j’apprends qu’un projet d’accueil pour réfugiés en Slovénie, mis en œuvre par Médecins Sans Frontières, a besoin d’un médecin qui parle arabe. Je suis donc immédiatement parti, sans savoir exactement ce qui m’attendait. Dès mon arrivée, je me suis mis au service de ceux qui atteignaient le Centre d’accueil par la mer ou après un long parcours à pied. Beaucoup proviennent d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan… et aussi beaucoup de Syrie! Les voir arriver et pouvoir les accueillir en parlant notre langue, c’était pour moi une forte émotion. Les larmes coulaient sur mon visage. À partir de cet instant, je ne me suis plus préoccupé des heures de sommeil, des repas… Je voulais être tout le temps avec eux, soulager leurs souffrances, prendre soin d’eux, les faire se sentir ‘chez eux’. J’ai encore dans le cœur et dans les yeux la première fillette que j’ai aidée: elle pleurait sans arrêt, nous ne réussissions pas à la calmer. En lui rendant visite, j’ai compris qu’elle avait seulement mal au ventre. J’ai commencé à la soigner et à lui parler en arabe… La fillette s’est calmée peu à peu et endormie dans mes bras. Lorsque les autres s’approchaient pour la prendre, elle s’agitait et ne voulait pas quitter mes bras… C’était pour moi une expérience très forte. Ici, l’afflux est continu. Trois trains, transportant environ 2500 personnes, arrivent chaque jour. En seulement quatre jours, nous avons dû nous occuper d’autant de personnes qu’en un mois. Dans notre équipe, nous sommes six: les autres sont tous de la région. Eux aussi, ils ont immédiatement remarqué combien c’était touchant pour moi de voir arriver mes compatriotes dans ces conditions. Lorsque je les accueille, en disant mon nom (Issa=Jésus), je vois leurs yeux briller. Pour chacun d’eux, je voudrais être un autre Jésus qui est là pour les accueillir, qui prend soin d’eux à travers moi. Cette possibilité qui m’a été donnée est pour moi comme une réponse de Dieu.”

Mais, finalement, l’occasion de faire quelque chose pour mes compatriotes se présente. En effet, j’apprends qu’un projet d’accueil pour réfugiés en Slovénie, mis en œuvre par Médecins Sans Frontières, a besoin d’un médecin qui parle arabe. Je suis donc immédiatement parti, sans savoir exactement ce qui m’attendait. Dès mon arrivée, je me suis mis au service de ceux qui atteignaient le Centre d’accueil par la mer ou après un long parcours à pied. Beaucoup proviennent d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan… et aussi beaucoup de Syrie! Les voir arriver et pouvoir les accueillir en parlant notre langue, c’était pour moi une forte émotion. Les larmes coulaient sur mon visage. À partir de cet instant, je ne me suis plus préoccupé des heures de sommeil, des repas… Je voulais être tout le temps avec eux, soulager leurs souffrances, prendre soin d’eux, les faire se sentir ‘chez eux’. J’ai encore dans le cœur et dans les yeux la première fillette que j’ai aidée: elle pleurait sans arrêt, nous ne réussissions pas à la calmer. En lui rendant visite, j’ai compris qu’elle avait seulement mal au ventre. J’ai commencé à la soigner et à lui parler en arabe… La fillette s’est calmée peu à peu et endormie dans mes bras. Lorsque les autres s’approchaient pour la prendre, elle s’agitait et ne voulait pas quitter mes bras… C’était pour moi une expérience très forte. Ici, l’afflux est continu. Trois trains, transportant environ 2500 personnes, arrivent chaque jour. En seulement quatre jours, nous avons dû nous occuper d’autant de personnes qu’en un mois. Dans notre équipe, nous sommes six: les autres sont tous de la région. Eux aussi, ils ont immédiatement remarqué combien c’était touchant pour moi de voir arriver mes compatriotes dans ces conditions. Lorsque je les accueille, en disant mon nom (Issa=Jésus), je vois leurs yeux briller. Pour chacun d’eux, je voudrais être un autre Jésus qui est là pour les accueillir, qui prend soin d’eux à travers moi. Cette possibilité qui m’a été donnée est pour moi comme une réponse de Dieu.”

Mar 8, 2016 | Non classifié(e)

Mar 8, 2016 | Non classifié(e)

”On pourrait dire que l’heure de la femme a sonné : non parce que la une des revues et des magazines fait étalage de divorces, de commérages, de modes, de stars et ce, à n’en plus finir, mais parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, on sent que la vie en société, où la qualité de la relation homme-femme est déterminante, a besoin de la présence de celle qui est ou sera mère, naturellement ou spirituellement. Le corps social souffre comme jamais du manque de féminité réalisée, saine, normale, comme s’il volait avec une aile trop agitée, l’autre étant amorphe : d’où une avancée en désordre. Le peuple a conscience que c’est l’heure de la femme ; mais d’une femme vraiment femme, non d’une femme qui imite l’homme ou rivalise avec lui, ni d’une sorte d’homme au féminin. L’histoire des derniers siècles, au cours desquels l’homme s’est construit autour d’un stéréotype – celui du sexe fort – qui tient en mépris la féminité, a souffert d’une masculinité excessive, que la féminité ne pouvait équilibrer. C’est un défaut égal à son opposé : celui d’une féminité non assumée et dépendante du modèle masculin. Aujourd’hui les femmes ont le droit de vote, elles trouvent un emploi dans les bureaux, envahissent la vie publique. Mais leur influence a peu de poids: c’est comme, voire pire qu’avant, car en entrant dans l’arène publique elles s’alignent sur les hommes, assimilent leurs ambitions et se plient à leurs méthodes. Elles deviennent pratiquement des hommes et les talonnent de près. Elles ajoutent leurs votes aux leurs, sans se démarquer nettement, si bien que le jeu des hommes continue comme avant, sans correction possible, sans l’apport ni l’éclairage de cette « altérité » qui est un facteur indispensable. Et l’on continue de voler d’une seule aile… quand ce n’est pas la chute libre. Pensons à ce qu’a été et à ce qu’est l’attrait qu’on a pour la Vierge Marie. Son seul nom renvoie à l’accomplissement de la femme : elle est le point d’immersion du divin dans l’humain et, comme porte du Ciel (ianua Coeli), elle fait remonter l’humain vers le divin. Aujourd’hui notre monde a besoin de la présence de la femme afin qu’elle lui apporte tout ce qui est lié à la maternité, autrement dit à la vie : la nourriture matérielle et morale, l’éducation, l’amour dans la paix, l’entente au travail, l’atmosphère d’une famille saine. Ce qui revient à condamner les complots et les guerres parce que la femme, de par sa nature, est faite pour engendrer la vie et non la mort, pour le bien des enfants. Demain ceux-ci seront notre Pays et notre Église, ils sont l’humanité de toujours” (Igino Giordani, «Fides», 1961)

”On pourrait dire que l’heure de la femme a sonné : non parce que la une des revues et des magazines fait étalage de divorces, de commérages, de modes, de stars et ce, à n’en plus finir, mais parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, on sent que la vie en société, où la qualité de la relation homme-femme est déterminante, a besoin de la présence de celle qui est ou sera mère, naturellement ou spirituellement. Le corps social souffre comme jamais du manque de féminité réalisée, saine, normale, comme s’il volait avec une aile trop agitée, l’autre étant amorphe : d’où une avancée en désordre. Le peuple a conscience que c’est l’heure de la femme ; mais d’une femme vraiment femme, non d’une femme qui imite l’homme ou rivalise avec lui, ni d’une sorte d’homme au féminin. L’histoire des derniers siècles, au cours desquels l’homme s’est construit autour d’un stéréotype – celui du sexe fort – qui tient en mépris la féminité, a souffert d’une masculinité excessive, que la féminité ne pouvait équilibrer. C’est un défaut égal à son opposé : celui d’une féminité non assumée et dépendante du modèle masculin. Aujourd’hui les femmes ont le droit de vote, elles trouvent un emploi dans les bureaux, envahissent la vie publique. Mais leur influence a peu de poids: c’est comme, voire pire qu’avant, car en entrant dans l’arène publique elles s’alignent sur les hommes, assimilent leurs ambitions et se plient à leurs méthodes. Elles deviennent pratiquement des hommes et les talonnent de près. Elles ajoutent leurs votes aux leurs, sans se démarquer nettement, si bien que le jeu des hommes continue comme avant, sans correction possible, sans l’apport ni l’éclairage de cette « altérité » qui est un facteur indispensable. Et l’on continue de voler d’une seule aile… quand ce n’est pas la chute libre. Pensons à ce qu’a été et à ce qu’est l’attrait qu’on a pour la Vierge Marie. Son seul nom renvoie à l’accomplissement de la femme : elle est le point d’immersion du divin dans l’humain et, comme porte du Ciel (ianua Coeli), elle fait remonter l’humain vers le divin. Aujourd’hui notre monde a besoin de la présence de la femme afin qu’elle lui apporte tout ce qui est lié à la maternité, autrement dit à la vie : la nourriture matérielle et morale, l’éducation, l’amour dans la paix, l’entente au travail, l’atmosphère d’une famille saine. Ce qui revient à condamner les complots et les guerres parce que la femme, de par sa nature, est faite pour engendrer la vie et non la mort, pour le bien des enfants. Demain ceux-ci seront notre Pays et notre Église, ils sont l’humanité de toujours” (Igino Giordani, «Fides», 1961)

Mar 6, 2016 | Non classifié(e)

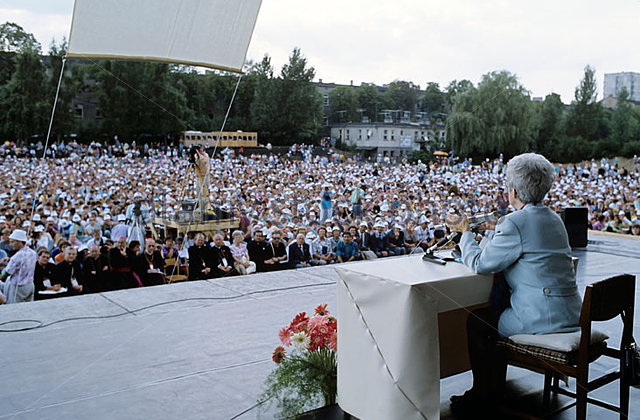

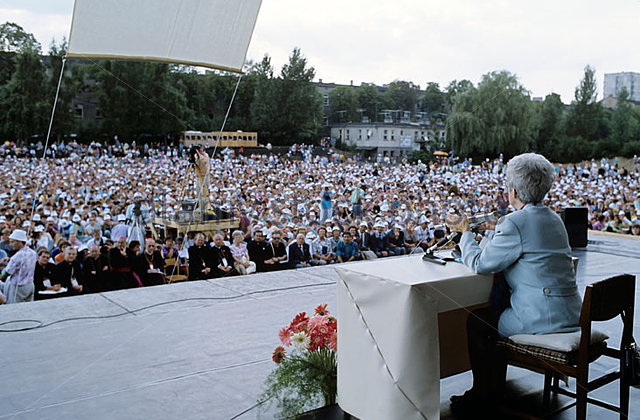

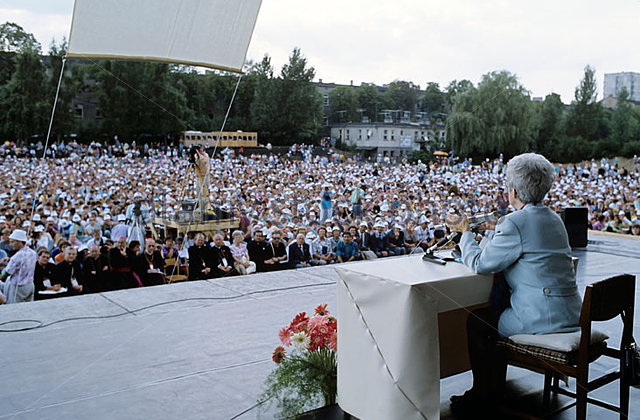

« Ce qui n’aurait jamais dû arriver, est arrivé ! Une guerre terrifiante a éclaté et le monde entier vit dans l’angoisse et la crainte qu’elle ne s’étende et n’entraîne d’autres peuples ». Nous sommes quelques semaines après l’invasion de l’Irak par les États-Unis (17 janvier 1991), en réponse à l’invasion des troupes irakiennes au Koweït (2 août 1990). Sur les pages de Città Nuova, Chiara Lubich revient parler de la paix. Il s’agit ici de ce qu’elle a écrit pour l’éditorial de février 1991. « Malgré les nombreuses prières, Dieu a “permis” la guerre. Pourquoi ? Parce que la volonté de quelques responsables n’a pas coïncidé avec la sienne, qui était exprimée par la voix unanime de ceux qui avaient davantage raison et que le Saint-Père, la plus grande autorité spirituelle et morale du monde, résume et concentre dans ses appels constants en faveur de la paix, soulignant l’inutilité de la guerre pour résoudre les problèmes et la nécessité d’éviter ainsi ses immanquables conséquences catastrophiques. Nous espérons seulement que Dieu, selon ses plans mystérieux et dans son amour infini, sache et veuille et puisse tirer quelque chose de positif de ce mal incommensurable, comme il l’a fait pour la dernière guerre mondiale au moins en ce qui concerne notre Mouvement. On ne le méritait pas, mais nous connaissons l’immensité de sa miséricorde. Dans ce but et surtout pour que la paix revienne, n’arrêtons pas de prier, bien au contraire ! À présent, notre “time-out” de chaque jour à midi pour, unis, demander la paix, devra être encore plus intense. De plus, en ce moment, nous devons tous nous sentir appelés à suivre avec décision une façon de vie qui corrige, au moins en nous – et grâce à la communion des saints, en de nombreuses personnes – l’erreur qui a été commise. Les hommes n’ont pas fait la volonté de Dieu, du Dieu de la paix, ils ont fait la leur. Nous devons prendre la décision radicale – comme jamais nous ne l’avons fait – d’accomplir parfaitement sa volonté. “Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise”. Cette phrase de Jésus doit revêtir pour nous avoir pour nous aujourd’hui, une importance toute particulière. Par rapport à elle tout le reste doit devenir secondaire. Dans notre vie, par exemple, être en bonne santé ou malade, étudier ou servir, dormir ou prier, vivre ou mourir ne doit pas avoir une importance primordiale. L’important est de faire nôtre sa volonté, d’être sa volonté vivante. C’est ainsi que nous vivions aux premiers temps de notre Mouvement lorsque, justement sur la toile de fond d’une autre guerre, l’Esprit Saint venait de nous faire découvrir la valeur des choses. Face à l’écroulement provoqué par la haine Dieu s’est révélé comme l’unique idéal qui ne meurt pas, qu’aucune bombe ne pouvait anéantir. Dieu Amour. Cette grande découverte a été une bombe spirituelle d’une telle portée qu’elle nous faisait littéralement oublier toutes celles qui tombaient autour de nous à cause de la guerre. Nous découvrions qu’au-delà de tout et de tous, il y a Dieu qui est amour, avec sa providence qui fait concourir toute chose au bien pour ceux qui l’aiment. Nous reconnaissions le signe de son amour en toutes circonstances, même sous les coups de la souffrance. Dieu nous aimait immensément. Alors, comment l’aimer en retour ? « Ce n’est pas celui qui dit “Seigneur, Seigneur, qui m’aime, mais celui qui fait ma volonté”. Nous pouvions donc l’aimer en faisant sa volonté. En vivant ainsi, nous nous sommes habitués à écouter avec une attention toujours plus grande, la « voix intérieure », la voix de la conscience qui nous soulignait la volonté de Dieu exprimée de mille façons : à travers sa Parole, nos devoirs d’état, les circonstances, nos inspirations. Nous avions la certitude que Dieu entraînerait notre vie dans une aventure divine. Une aventure que nous ignorions au départ mais dans laquelle, spectateurs et acteurs en même temps de son dessein d’amour, nous apportions, à chaque instant, la contribution de notre volonté libre. Peu après il nous faisait entrevoir les développements de notre futur, en nous permettant de saisir avec certitude, le but pour lequel le Mouvement des Focolari était en train de naître : réaliser la prière du testament de Jésus : « Père, que tous soient un », collaborer à la réalisation d’un monde plus uni. Et nous pouvons vivre de cette façon aujourd’hui encore. Avons-nous subi un bouleversement brutal et douloureux dans notre vie ? Devons-nous courir souvent dans les abris, exactement comme en ces temps lointains ? Éprouvons-nous des moments de peur, d’angoisse de doute et même la crainte de perdre la vie ? Ou bien menons-nous la vie habituelle avec ses obligations quotidiennes, pour le moment loin du danger ? Que pour nous tous ne comptent que ce qui a le plus de valeur : non pas une chose ou une autre mais la volonté de Dieu : être à l’écoute, lui donner la première place dans notre cœur, notre mémoire, notre esprit : avant toute chose, mettre toutes nos forces à son service. Ainsi nous rectifierons, Tout au moins en nous, l’erreur qui a été commise. Alors la Christ demeurera en nous et nous serons toujours plus soudés, plus unis, plus “un”, partageant tout, priant avec efficacité les uns pour les autres et pour que la paix revienne ». Chiara Lubich : Attualità leggere il proprio tempo, [Actualité lire son époque], Città Nuova Ed., pag.85-87. À l’origine, publié sur Città Nuova n. 4/1991

« Ce qui n’aurait jamais dû arriver, est arrivé ! Une guerre terrifiante a éclaté et le monde entier vit dans l’angoisse et la crainte qu’elle ne s’étende et n’entraîne d’autres peuples ». Nous sommes quelques semaines après l’invasion de l’Irak par les États-Unis (17 janvier 1991), en réponse à l’invasion des troupes irakiennes au Koweït (2 août 1990). Sur les pages de Città Nuova, Chiara Lubich revient parler de la paix. Il s’agit ici de ce qu’elle a écrit pour l’éditorial de février 1991. « Malgré les nombreuses prières, Dieu a “permis” la guerre. Pourquoi ? Parce que la volonté de quelques responsables n’a pas coïncidé avec la sienne, qui était exprimée par la voix unanime de ceux qui avaient davantage raison et que le Saint-Père, la plus grande autorité spirituelle et morale du monde, résume et concentre dans ses appels constants en faveur de la paix, soulignant l’inutilité de la guerre pour résoudre les problèmes et la nécessité d’éviter ainsi ses immanquables conséquences catastrophiques. Nous espérons seulement que Dieu, selon ses plans mystérieux et dans son amour infini, sache et veuille et puisse tirer quelque chose de positif de ce mal incommensurable, comme il l’a fait pour la dernière guerre mondiale au moins en ce qui concerne notre Mouvement. On ne le méritait pas, mais nous connaissons l’immensité de sa miséricorde. Dans ce but et surtout pour que la paix revienne, n’arrêtons pas de prier, bien au contraire ! À présent, notre “time-out” de chaque jour à midi pour, unis, demander la paix, devra être encore plus intense. De plus, en ce moment, nous devons tous nous sentir appelés à suivre avec décision une façon de vie qui corrige, au moins en nous – et grâce à la communion des saints, en de nombreuses personnes – l’erreur qui a été commise. Les hommes n’ont pas fait la volonté de Dieu, du Dieu de la paix, ils ont fait la leur. Nous devons prendre la décision radicale – comme jamais nous ne l’avons fait – d’accomplir parfaitement sa volonté. “Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise”. Cette phrase de Jésus doit revêtir pour nous avoir pour nous aujourd’hui, une importance toute particulière. Par rapport à elle tout le reste doit devenir secondaire. Dans notre vie, par exemple, être en bonne santé ou malade, étudier ou servir, dormir ou prier, vivre ou mourir ne doit pas avoir une importance primordiale. L’important est de faire nôtre sa volonté, d’être sa volonté vivante. C’est ainsi que nous vivions aux premiers temps de notre Mouvement lorsque, justement sur la toile de fond d’une autre guerre, l’Esprit Saint venait de nous faire découvrir la valeur des choses. Face à l’écroulement provoqué par la haine Dieu s’est révélé comme l’unique idéal qui ne meurt pas, qu’aucune bombe ne pouvait anéantir. Dieu Amour. Cette grande découverte a été une bombe spirituelle d’une telle portée qu’elle nous faisait littéralement oublier toutes celles qui tombaient autour de nous à cause de la guerre. Nous découvrions qu’au-delà de tout et de tous, il y a Dieu qui est amour, avec sa providence qui fait concourir toute chose au bien pour ceux qui l’aiment. Nous reconnaissions le signe de son amour en toutes circonstances, même sous les coups de la souffrance. Dieu nous aimait immensément. Alors, comment l’aimer en retour ? « Ce n’est pas celui qui dit “Seigneur, Seigneur, qui m’aime, mais celui qui fait ma volonté”. Nous pouvions donc l’aimer en faisant sa volonté. En vivant ainsi, nous nous sommes habitués à écouter avec une attention toujours plus grande, la « voix intérieure », la voix de la conscience qui nous soulignait la volonté de Dieu exprimée de mille façons : à travers sa Parole, nos devoirs d’état, les circonstances, nos inspirations. Nous avions la certitude que Dieu entraînerait notre vie dans une aventure divine. Une aventure que nous ignorions au départ mais dans laquelle, spectateurs et acteurs en même temps de son dessein d’amour, nous apportions, à chaque instant, la contribution de notre volonté libre. Peu après il nous faisait entrevoir les développements de notre futur, en nous permettant de saisir avec certitude, le but pour lequel le Mouvement des Focolari était en train de naître : réaliser la prière du testament de Jésus : « Père, que tous soient un », collaborer à la réalisation d’un monde plus uni. Et nous pouvons vivre de cette façon aujourd’hui encore. Avons-nous subi un bouleversement brutal et douloureux dans notre vie ? Devons-nous courir souvent dans les abris, exactement comme en ces temps lointains ? Éprouvons-nous des moments de peur, d’angoisse de doute et même la crainte de perdre la vie ? Ou bien menons-nous la vie habituelle avec ses obligations quotidiennes, pour le moment loin du danger ? Que pour nous tous ne comptent que ce qui a le plus de valeur : non pas une chose ou une autre mais la volonté de Dieu : être à l’écoute, lui donner la première place dans notre cœur, notre mémoire, notre esprit : avant toute chose, mettre toutes nos forces à son service. Ainsi nous rectifierons, Tout au moins en nous, l’erreur qui a été commise. Alors la Christ demeurera en nous et nous serons toujours plus soudés, plus unis, plus “un”, partageant tout, priant avec efficacité les uns pour les autres et pour que la paix revienne ». Chiara Lubich : Attualità leggere il proprio tempo, [Actualité lire son époque], Città Nuova Ed., pag.85-87. À l’origine, publié sur Città Nuova n. 4/1991

Mar 5, 2016 | Non classifié(e)

« Un jour je te dirai que j’ai renoncé à mon bonheur pour toi ». Ce sont les premières paroles de la chanson de Stadio qui a gagné le prix du dernier festival de Sanremo (festival de la chanson italienne ndr). Une bonne occasion pour réfléchir sur notre bonheur et celui des autres. Notre civilisation a placé la recherche du bonheur individuel au centre de son propre humanisme, reléguant toujours plus dans les bas-fonds les autres valeurs et le bonheur des autres, sauf si ce sont des moyens pour augmenter notre bonheur. Ainsi nous n’avons plus les catégories nécessaires pour pouvoir comprendre les choix (qui existent encore) de celui qui renonce, consciemment, à son propre bonheur pour celui d’une autre personne. (…) Le bonheur a une très longue histoire. L’humanisme chrétien avait quelque chose de nouveau par rapport à la culture grecque et romaine, il proposait dès le début une vision du « bonheur limité », où la recherche de notre bonheur n’était pas considérée comme but ultime de la vie, parce qu’elle était subordonnée à d’autres valeurs comme le bonheur de la communauté, de la famille ou le paradis. Durant des siècles nous avons pensé que l’unique bonheur digne d’être atteint était celui des autres et de tout le monde. (…)

« Un jour je te dirai que j’ai renoncé à mon bonheur pour toi ». Ce sont les premières paroles de la chanson de Stadio qui a gagné le prix du dernier festival de Sanremo (festival de la chanson italienne ndr). Une bonne occasion pour réfléchir sur notre bonheur et celui des autres. Notre civilisation a placé la recherche du bonheur individuel au centre de son propre humanisme, reléguant toujours plus dans les bas-fonds les autres valeurs et le bonheur des autres, sauf si ce sont des moyens pour augmenter notre bonheur. Ainsi nous n’avons plus les catégories nécessaires pour pouvoir comprendre les choix (qui existent encore) de celui qui renonce, consciemment, à son propre bonheur pour celui d’une autre personne. (…) Le bonheur a une très longue histoire. L’humanisme chrétien avait quelque chose de nouveau par rapport à la culture grecque et romaine, il proposait dès le début une vision du « bonheur limité », où la recherche de notre bonheur n’était pas considérée comme but ultime de la vie, parce qu’elle était subordonnée à d’autres valeurs comme le bonheur de la communauté, de la famille ou le paradis. Durant des siècles nous avons pensé que l’unique bonheur digne d’être atteint était celui des autres et de tout le monde. (…)  A l’époque moderne, cette idée ancienne et enracinée de bonheur est entrée dans une crise profonde, et à sa place une autre idée a fait son chemin, qui était caractéristique du monde d’avant le christianisme, à savoir que notre bonheur était le bien ultime et absolu (…). L’économie contemporaine, de matrice culturelle anglo-saxonne, a parfaitement épousé l’idéal de bonheur individuel. (…) Pour l’économie, le monde n’est habité que de gens qui veulent satisfaire au maximum leur propre bonheur. (…) Cette description des choix de l’homme réussit à expliquer beaucoup de choses, mais devient inutile ou trompeuse lorsque nous devons expliquer ces choix peu nombreux mais décisifs dont dépend toute la qualité morale et spirituelle de notre vie. Quand Abraham décida de s’acheminer avec Isaac vers le Mont Moria, il ne pensait sûrement pas à son propre bonheur (…) mais il suivait avec décision une voix, douloureuse, qui l’appelait. Et, comme lui, bon nombre de gens continuent à monter les Monts Moria de leur vie. Au cours de notre existence, les instants, les actes et les choix ne sont pas tous égaux. (…) Beaucoup de bonnes choses dans notre vie ne sont pas mesurées à l’aune de notre bonheur, et quelques-unes même pas à l’aune du bonheur des autres. Les choix les plus importants sont presque toujours des choix tragiques : nous ne choisissons pas entre un bien et un mal, mais entre deux ou plusieurs biens. Nous prenons aussi des décisions qui sortent du registre du calcul. A d’autres moments nous ne réussissons même pas à choisir, mais peut-être à ne prononcer qu’un docile « oui ». La terre est habitée par de nombreuses femmes et hommes qui à certains moments décisifs ne cherchent pas leur propre bonheur. (…)

A l’époque moderne, cette idée ancienne et enracinée de bonheur est entrée dans une crise profonde, et à sa place une autre idée a fait son chemin, qui était caractéristique du monde d’avant le christianisme, à savoir que notre bonheur était le bien ultime et absolu (…). L’économie contemporaine, de matrice culturelle anglo-saxonne, a parfaitement épousé l’idéal de bonheur individuel. (…) Pour l’économie, le monde n’est habité que de gens qui veulent satisfaire au maximum leur propre bonheur. (…) Cette description des choix de l’homme réussit à expliquer beaucoup de choses, mais devient inutile ou trompeuse lorsque nous devons expliquer ces choix peu nombreux mais décisifs dont dépend toute la qualité morale et spirituelle de notre vie. Quand Abraham décida de s’acheminer avec Isaac vers le Mont Moria, il ne pensait sûrement pas à son propre bonheur (…) mais il suivait avec décision une voix, douloureuse, qui l’appelait. Et, comme lui, bon nombre de gens continuent à monter les Monts Moria de leur vie. Au cours de notre existence, les instants, les actes et les choix ne sont pas tous égaux. (…) Beaucoup de bonnes choses dans notre vie ne sont pas mesurées à l’aune de notre bonheur, et quelques-unes même pas à l’aune du bonheur des autres. Les choix les plus importants sont presque toujours des choix tragiques : nous ne choisissons pas entre un bien et un mal, mais entre deux ou plusieurs biens. Nous prenons aussi des décisions qui sortent du registre du calcul. A d’autres moments nous ne réussissons même pas à choisir, mais peut-être à ne prononcer qu’un docile « oui ». La terre est habitée par de nombreuses femmes et hommes qui à certains moments décisifs ne cherchent pas leur propre bonheur. (…)  Bonheur, vérité, justice, fidélité, sont tous des biens primaires, d’origine, qui ne peuvent se réduire à un seul, ne serait-ce même que le bonheur. Nous pouvons avoir une idée claire du choix qui nous rendra plus heureux, nous pouvons inclure dans ce bonheur toutes les belles choses de la vie, même les plus hautes, cependant malgré tout cela nous pouvons décider librement de ne pas choisir notre bonheur s’il existe d’autres valeurs en jeu qui nous appellent. Et peut-être à la fin découvrir une nouvelle expression : la joie, qui à la différence du bonheur ne peut être poursuivie, mais uniquement accueillie comme don. Qui a laissé une empreinte positive sur la terre, n’a pas vécu sa vie en poursuivant son propre bonheur. Il l’a considéré trop petit. Il l’a vu quelquefois, mais il ne s’est pas arrêté pour le cueillir ; il a préféré continuer son chemin pour suivre un appel. A la fin de la course il ne restera pas le bonheur que nous avons accumulé, mais s’il reste quelque chose ce seront des éléments beaucoup plus vrais et sérieux. Nous sommes infiniment plus grands que notre bonheur. (…) Luigino Bruni La voix des jours/1 – lire le texte complet en italien (Source : Avvenire)

Bonheur, vérité, justice, fidélité, sont tous des biens primaires, d’origine, qui ne peuvent se réduire à un seul, ne serait-ce même que le bonheur. Nous pouvons avoir une idée claire du choix qui nous rendra plus heureux, nous pouvons inclure dans ce bonheur toutes les belles choses de la vie, même les plus hautes, cependant malgré tout cela nous pouvons décider librement de ne pas choisir notre bonheur s’il existe d’autres valeurs en jeu qui nous appellent. Et peut-être à la fin découvrir une nouvelle expression : la joie, qui à la différence du bonheur ne peut être poursuivie, mais uniquement accueillie comme don. Qui a laissé une empreinte positive sur la terre, n’a pas vécu sa vie en poursuivant son propre bonheur. Il l’a considéré trop petit. Il l’a vu quelquefois, mais il ne s’est pas arrêté pour le cueillir ; il a préféré continuer son chemin pour suivre un appel. A la fin de la course il ne restera pas le bonheur que nous avons accumulé, mais s’il reste quelque chose ce seront des éléments beaucoup plus vrais et sérieux. Nous sommes infiniment plus grands que notre bonheur. (…) Luigino Bruni La voix des jours/1 – lire le texte complet en italien (Source : Avvenire)

Mar 4, 2016 | Non classifié(e)

Khaled Bentounes, algérien né en 1949, guide spirituel de la Voie Soufie Alâwiyya, est un homme de paix. Ayant vécu en France dès les années soixante, il est à l’origine de nombreuses initiatives originales et de grande envergure : la fondation des scouts musulmans de France, l’Association Terres d’Europe, des colloques internationaux pour un islam de paix, le lancement – à travers l’Association Internationale Soufie Alaouite, fondée par lui – d’une campagne de mobilisation internationale afin que l’ONU institue la journée mondiale du Vivre ensemble. Le 26 février dernier il s’est rendu en visite au Centre International des Focolari et il s’est entretenu avec la présidente Maria Voce et le coprésident Jesús Morán. Au cours de cette visite il a été possible de lui poser quelques questions. La première, qui s’inscrit à la suite de ses nombreuses initiatives de ces dernières années, concerne le présent. « Pour répondre rapidement à cette question » – à quoi suis-je entrain de travailler en ce moment ? – affirme Bentounes, « je travaille à me convertir encore davantage, à me convertir à la vision d’un monde plus fraternel, plus en harmonie, un monde plus juste ; je travaille à l’avènement de ce cercle de fraternité, que je puisse le voir avant de quitter cette terre, que je puisse voir se réaliser ce rêve partagé par une grande partie de l’humanité. Je ne sais pas si je le verrai, mais j’ai au moins la conviction que j’aurai donné ma contribution ». Quant aux raisons d’espérer, en une période où la fraternité entre les peuples ne semble plus de mise, Khaled Bentounes les trouve “avant tout dans la richesse de l’héritage spirituel reçu de mes ancêtres, où la fraternité est incontournable. Quand je considère d’où je viens, je vois un unique fil conducteur, sans interruption aucune. « Il m’arrive de rencontrer des personnes engagées dans la politique ou dans l’économie – ajoute-t-il – qui décrivent un monde qui va vers des problèmes insolubles et je leur dis ce que nous ont dit nos maîtres : « Si l’on vous disait que la fin du monde est pour demain, que feriez-vous ? Continuez à planter et à semer ! Ne vous préoccupez pas trop ! » Il faut donc faire ce que nous devons faire! Plantons et semons l’amour, l’espérance et la fraternité, quoi qu’il arrive ! Même si la fin du monde est pour demain. Tant que nous disposons d’une minute, il faut l’utiliser. Il se peut que demain soit un jour différent, un mode différent. Et puis : persévérer ! ». Khaled Bentounes, qui en 1986 avait participé à la rencontre d’Assise pour la paix avec Jean-Paul II et les responsables religieux du monde entier, connaît aussi les focolari depuis sa rencontre avec Chiara Lubich au cours des années quatre-vingt. Une relation qui s’est ensuite poursuivie en France, jusqu’à sa récente collaboration en 2015, lors de la remise du prix Chiara Lubich pour la Fraternité à l’association Vivre ensemble à Cannes, dont il est l’un des promoteurs.

Khaled Bentounes, algérien né en 1949, guide spirituel de la Voie Soufie Alâwiyya, est un homme de paix. Ayant vécu en France dès les années soixante, il est à l’origine de nombreuses initiatives originales et de grande envergure : la fondation des scouts musulmans de France, l’Association Terres d’Europe, des colloques internationaux pour un islam de paix, le lancement – à travers l’Association Internationale Soufie Alaouite, fondée par lui – d’une campagne de mobilisation internationale afin que l’ONU institue la journée mondiale du Vivre ensemble. Le 26 février dernier il s’est rendu en visite au Centre International des Focolari et il s’est entretenu avec la présidente Maria Voce et le coprésident Jesús Morán. Au cours de cette visite il a été possible de lui poser quelques questions. La première, qui s’inscrit à la suite de ses nombreuses initiatives de ces dernières années, concerne le présent. « Pour répondre rapidement à cette question » – à quoi suis-je entrain de travailler en ce moment ? – affirme Bentounes, « je travaille à me convertir encore davantage, à me convertir à la vision d’un monde plus fraternel, plus en harmonie, un monde plus juste ; je travaille à l’avènement de ce cercle de fraternité, que je puisse le voir avant de quitter cette terre, que je puisse voir se réaliser ce rêve partagé par une grande partie de l’humanité. Je ne sais pas si je le verrai, mais j’ai au moins la conviction que j’aurai donné ma contribution ». Quant aux raisons d’espérer, en une période où la fraternité entre les peuples ne semble plus de mise, Khaled Bentounes les trouve “avant tout dans la richesse de l’héritage spirituel reçu de mes ancêtres, où la fraternité est incontournable. Quand je considère d’où je viens, je vois un unique fil conducteur, sans interruption aucune. « Il m’arrive de rencontrer des personnes engagées dans la politique ou dans l’économie – ajoute-t-il – qui décrivent un monde qui va vers des problèmes insolubles et je leur dis ce que nous ont dit nos maîtres : « Si l’on vous disait que la fin du monde est pour demain, que feriez-vous ? Continuez à planter et à semer ! Ne vous préoccupez pas trop ! » Il faut donc faire ce que nous devons faire! Plantons et semons l’amour, l’espérance et la fraternité, quoi qu’il arrive ! Même si la fin du monde est pour demain. Tant que nous disposons d’une minute, il faut l’utiliser. Il se peut que demain soit un jour différent, un mode différent. Et puis : persévérer ! ». Khaled Bentounes, qui en 1986 avait participé à la rencontre d’Assise pour la paix avec Jean-Paul II et les responsables religieux du monde entier, connaît aussi les focolari depuis sa rencontre avec Chiara Lubich au cours des années quatre-vingt. Une relation qui s’est ensuite poursuivie en France, jusqu’à sa récente collaboration en 2015, lors de la remise du prix Chiara Lubich pour la Fraternité à l’association Vivre ensemble à Cannes, dont il est l’un des promoteurs.  Quelle relation aujourd’hui avec les Focolari ? Quelles convergences spirituelles? « Je pense que le temps – affirme le cheik – a fait mûrir cette relation et que la rencontre d’aujourd’hui est aussi le fruit du passé. Cette amitié est restée constante. Ma présence aujourd’hui au Centre International et ma rencontre avec la présidente Maria Voce et le coprésident confirment cette continuité. Nous avons parlé de confiance réciproque, du projet de porter une vision plus fraternelle au monde qui nous entoure, de la façon dont les mouvements spirituels de tradition chrétienne et de tradition musulmane peuvent agir pour donner leur témoignage à ceux qui désirent les écouter. Nous ne prétendons pas changer le monde seuls, mais c’est un fait : il y a certainement entre les diverses traditions religieuses des liens à consolider, pour cheminer ensemble vers un avenir commun qui se construit l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre ». L’interview se termine par le partage d’un rêve : « Il existe des académies des sciences, des mathématiques, de musique, de philosophie, des armées – nous confie Khaled Bentounes – mais il n’y a pas d’académies de la paix. Pourquoi ? L’engagement spirituel ne suffit pas. Nous avons besoin de l’enseigner. La paix n’est pas quelque chose qui descend du ciel, c’est une réalité autour de laquelle on « travaille ». C’est un état existentiel, une vision du monde, une façon d’être. Il y a la paix économique, la paix sociale, la paix politique. La paix concerne tous les domaines. L’écologie est une forme de paix avec la nature. ». « Il faut apprendre comment faire la paix – continue-t-il – C’est un projet qui me tient à cœur ! Comment lier la paix et l’art, la paix et l’architecture ? La paix peut-elle être transmise à travers l’art aux futures générations ? Comment peut-on, à travers une économie solidaire, créer le partage des savoirs, de la richesse, de manière juste, au-delà les Pays ? Il s’agit là d’un chantier sacrosaint ! Cette académie n’est pas un mot, c’est un travail concret qui doit accompagner nos actions dans tous les domaines ».« C’est cela, je pense, – conclut-il – notre spiritualité, qui nourrit la conscience pour aller plus loin et faire participer tout le monde ». Lire l’interview intégrale

Quelle relation aujourd’hui avec les Focolari ? Quelles convergences spirituelles? « Je pense que le temps – affirme le cheik – a fait mûrir cette relation et que la rencontre d’aujourd’hui est aussi le fruit du passé. Cette amitié est restée constante. Ma présence aujourd’hui au Centre International et ma rencontre avec la présidente Maria Voce et le coprésident confirment cette continuité. Nous avons parlé de confiance réciproque, du projet de porter une vision plus fraternelle au monde qui nous entoure, de la façon dont les mouvements spirituels de tradition chrétienne et de tradition musulmane peuvent agir pour donner leur témoignage à ceux qui désirent les écouter. Nous ne prétendons pas changer le monde seuls, mais c’est un fait : il y a certainement entre les diverses traditions religieuses des liens à consolider, pour cheminer ensemble vers un avenir commun qui se construit l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre ». L’interview se termine par le partage d’un rêve : « Il existe des académies des sciences, des mathématiques, de musique, de philosophie, des armées – nous confie Khaled Bentounes – mais il n’y a pas d’académies de la paix. Pourquoi ? L’engagement spirituel ne suffit pas. Nous avons besoin de l’enseigner. La paix n’est pas quelque chose qui descend du ciel, c’est une réalité autour de laquelle on « travaille ». C’est un état existentiel, une vision du monde, une façon d’être. Il y a la paix économique, la paix sociale, la paix politique. La paix concerne tous les domaines. L’écologie est une forme de paix avec la nature. ». « Il faut apprendre comment faire la paix – continue-t-il – C’est un projet qui me tient à cœur ! Comment lier la paix et l’art, la paix et l’architecture ? La paix peut-elle être transmise à travers l’art aux futures générations ? Comment peut-on, à travers une économie solidaire, créer le partage des savoirs, de la richesse, de manière juste, au-delà les Pays ? Il s’agit là d’un chantier sacrosaint ! Cette académie n’est pas un mot, c’est un travail concret qui doit accompagner nos actions dans tous les domaines ».« C’est cela, je pense, – conclut-il – notre spiritualité, qui nourrit la conscience pour aller plus loin et faire participer tout le monde ». Lire l’interview intégrale

“Il y a cinq ans, avant que le conflit en Syrie explose, nous avions projeté, en famille, de faire tous ensemble une expérience à plein temps à la cité-pilote internationale des Focolari à Loppiano (Florence). Violet et moi allions fréquenter l’École Loreto, avec d’autres couples de différentes parties du monde, pour approfondir les différentes thématiques familiales à la lumière de la spiritualité de l’unité, alors que nos quatre enfants allaient intégrer les écoles de la région. Après des années de travail – je suis médecin – nous voulions prendre une année de notre vie pour la consacrer à Dieu. Nous nous sommes préparés au départ avec soin et responsabilité, ignorant ce qui allait se passer peu après: le début des conflits dans notre pays. Avant le départ, j’ai pu me rendre utile de mille façons, prêtant secours aux blessés, faisant aussi, non sans risques, de longs trajets en voiture pour les rejoindre. Le départ pour l’Italie a été plutôt aventureux en raison des troubles qui, malheureusement, continuaient.

“Il y a cinq ans, avant que le conflit en Syrie explose, nous avions projeté, en famille, de faire tous ensemble une expérience à plein temps à la cité-pilote internationale des Focolari à Loppiano (Florence). Violet et moi allions fréquenter l’École Loreto, avec d’autres couples de différentes parties du monde, pour approfondir les différentes thématiques familiales à la lumière de la spiritualité de l’unité, alors que nos quatre enfants allaient intégrer les écoles de la région. Après des années de travail – je suis médecin – nous voulions prendre une année de notre vie pour la consacrer à Dieu. Nous nous sommes préparés au départ avec soin et responsabilité, ignorant ce qui allait se passer peu après: le début des conflits dans notre pays. Avant le départ, j’ai pu me rendre utile de mille façons, prêtant secours aux blessés, faisant aussi, non sans risques, de longs trajets en voiture pour les rejoindre. Le départ pour l’Italie a été plutôt aventureux en raison des troubles qui, malheureusement, continuaient.  Mois après mois, nous suivions avec inquiétude les nouvelles toujours plus tragiques qui arrivaient et, à la fin du cours, nos proches nous ont conjurés de repousser notre retour. Je vous laisse imaginer l’angoisse avec laquelle nous avons pris cette décision et le désespoir de ne rien pouvoir faire pour nos compatriotes. Nous nous sentions comme une voiture, moteur vrombissant, qu’on empêche d’avancer. Mais rester en Italie n’est pas chose simple. Devant nous, nous ne voyions pas de futur. Même si nous nous trouvions dans un environnement hospitalier, en raison de la non-reconnaissance des diplômes, je ne pouvais pas exercer ma profession. Je me suis adapté pour faire d’autres petits travaux, comme menuisier ou autre, en attendant une lueur.

Mois après mois, nous suivions avec inquiétude les nouvelles toujours plus tragiques qui arrivaient et, à la fin du cours, nos proches nous ont conjurés de repousser notre retour. Je vous laisse imaginer l’angoisse avec laquelle nous avons pris cette décision et le désespoir de ne rien pouvoir faire pour nos compatriotes. Nous nous sentions comme une voiture, moteur vrombissant, qu’on empêche d’avancer. Mais rester en Italie n’est pas chose simple. Devant nous, nous ne voyions pas de futur. Même si nous nous trouvions dans un environnement hospitalier, en raison de la non-reconnaissance des diplômes, je ne pouvais pas exercer ma profession. Je me suis adapté pour faire d’autres petits travaux, comme menuisier ou autre, en attendant une lueur.  Mais, finalement, l’occasion de faire quelque chose pour mes compatriotes se présente. En effet, j’apprends qu’un projet d’accueil pour réfugiés en Slovénie, mis en œuvre par Médecins Sans Frontières, a besoin d’un médecin qui parle arabe. Je suis donc immédiatement parti, sans savoir exactement ce qui m’attendait. Dès mon arrivée, je me suis mis au service de ceux qui atteignaient le Centre d’accueil par la mer ou après un long parcours à pied. Beaucoup proviennent d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan… et aussi beaucoup de Syrie! Les voir arriver et pouvoir les accueillir en parlant notre langue, c’était pour moi une forte émotion. Les larmes coulaient sur mon visage. À partir de cet instant, je ne me suis plus préoccupé des heures de sommeil, des repas… Je voulais être tout le temps avec eux, soulager leurs souffrances, prendre soin d’eux, les faire se sentir ‘chez eux’. J’ai encore dans le cœur et dans les yeux la première fillette que j’ai aidée: elle pleurait sans arrêt, nous ne réussissions pas à la calmer. En lui rendant visite, j’ai compris qu’elle avait seulement mal au ventre. J’ai commencé à la soigner et à lui parler en arabe… La fillette s’est calmée peu à peu et endormie dans mes bras. Lorsque les autres s’approchaient pour la prendre, elle s’agitait et ne voulait pas quitter mes bras… C’était pour moi une expérience très forte. Ici, l’afflux est continu. Trois trains, transportant environ 2500 personnes, arrivent chaque jour. En seulement quatre jours, nous avons dû nous occuper d’autant de personnes qu’en un mois. Dans notre équipe, nous sommes six: les autres sont tous de la région. Eux aussi, ils ont immédiatement remarqué combien c’était touchant pour moi de voir arriver mes compatriotes dans ces conditions. Lorsque je les accueille, en disant mon nom (Issa=Jésus), je vois leurs yeux briller. Pour chacun d’eux, je voudrais être un autre Jésus qui est là pour les accueillir, qui prend soin d’eux à travers moi. Cette possibilité qui m’a été donnée est pour moi comme une réponse de Dieu.”

Mais, finalement, l’occasion de faire quelque chose pour mes compatriotes se présente. En effet, j’apprends qu’un projet d’accueil pour réfugiés en Slovénie, mis en œuvre par Médecins Sans Frontières, a besoin d’un médecin qui parle arabe. Je suis donc immédiatement parti, sans savoir exactement ce qui m’attendait. Dès mon arrivée, je me suis mis au service de ceux qui atteignaient le Centre d’accueil par la mer ou après un long parcours à pied. Beaucoup proviennent d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan… et aussi beaucoup de Syrie! Les voir arriver et pouvoir les accueillir en parlant notre langue, c’était pour moi une forte émotion. Les larmes coulaient sur mon visage. À partir de cet instant, je ne me suis plus préoccupé des heures de sommeil, des repas… Je voulais être tout le temps avec eux, soulager leurs souffrances, prendre soin d’eux, les faire se sentir ‘chez eux’. J’ai encore dans le cœur et dans les yeux la première fillette que j’ai aidée: elle pleurait sans arrêt, nous ne réussissions pas à la calmer. En lui rendant visite, j’ai compris qu’elle avait seulement mal au ventre. J’ai commencé à la soigner et à lui parler en arabe… La fillette s’est calmée peu à peu et endormie dans mes bras. Lorsque les autres s’approchaient pour la prendre, elle s’agitait et ne voulait pas quitter mes bras… C’était pour moi une expérience très forte. Ici, l’afflux est continu. Trois trains, transportant environ 2500 personnes, arrivent chaque jour. En seulement quatre jours, nous avons dû nous occuper d’autant de personnes qu’en un mois. Dans notre équipe, nous sommes six: les autres sont tous de la région. Eux aussi, ils ont immédiatement remarqué combien c’était touchant pour moi de voir arriver mes compatriotes dans ces conditions. Lorsque je les accueille, en disant mon nom (Issa=Jésus), je vois leurs yeux briller. Pour chacun d’eux, je voudrais être un autre Jésus qui est là pour les accueillir, qui prend soin d’eux à travers moi. Cette possibilité qui m’a été donnée est pour moi comme une réponse de Dieu.”

« Un jour je te dirai que j’ai renoncé à mon bonheur pour toi ». Ce sont les premières paroles de la chanson de Stadio qui a gagné le prix du dernier festival de Sanremo (festival de la chanson italienne ndr). Une bonne occasion pour réfléchir sur notre bonheur et celui des autres. Notre civilisation a placé la recherche du bonheur individuel au centre de son propre humanisme, reléguant toujours plus dans les bas-fonds les autres valeurs et le bonheur des autres, sauf si ce sont des moyens pour augmenter notre bonheur. Ainsi nous n’avons plus les catégories nécessaires pour pouvoir comprendre les choix (qui existent encore) de celui qui renonce, consciemment, à son propre bonheur pour celui d’une autre personne. (…) Le bonheur a une très longue histoire. L’humanisme chrétien avait quelque chose de nouveau par rapport à la culture grecque et romaine, il proposait dès le début une vision du « bonheur limité », où la recherche de notre bonheur n’était pas considérée comme but ultime de la vie, parce qu’elle était subordonnée à d’autres valeurs comme le bonheur de la communauté, de la famille ou le paradis. Durant des siècles nous avons pensé que l’unique bonheur digne d’être atteint était celui des autres et de tout le monde. (…)

« Un jour je te dirai que j’ai renoncé à mon bonheur pour toi ». Ce sont les premières paroles de la chanson de Stadio qui a gagné le prix du dernier festival de Sanremo (festival de la chanson italienne ndr). Une bonne occasion pour réfléchir sur notre bonheur et celui des autres. Notre civilisation a placé la recherche du bonheur individuel au centre de son propre humanisme, reléguant toujours plus dans les bas-fonds les autres valeurs et le bonheur des autres, sauf si ce sont des moyens pour augmenter notre bonheur. Ainsi nous n’avons plus les catégories nécessaires pour pouvoir comprendre les choix (qui existent encore) de celui qui renonce, consciemment, à son propre bonheur pour celui d’une autre personne. (…) Le bonheur a une très longue histoire. L’humanisme chrétien avait quelque chose de nouveau par rapport à la culture grecque et romaine, il proposait dès le début une vision du « bonheur limité », où la recherche de notre bonheur n’était pas considérée comme but ultime de la vie, parce qu’elle était subordonnée à d’autres valeurs comme le bonheur de la communauté, de la famille ou le paradis. Durant des siècles nous avons pensé que l’unique bonheur digne d’être atteint était celui des autres et de tout le monde. (…)  A l’époque moderne, cette idée ancienne et enracinée de bonheur est entrée dans une crise profonde, et à sa place une autre idée a fait son chemin, qui était caractéristique du monde d’avant le christianisme, à savoir que notre bonheur était le bien ultime et absolu (…). L’économie contemporaine, de matrice culturelle anglo-saxonne, a parfaitement épousé l’idéal de bonheur individuel. (…) Pour l’économie, le monde n’est habité que de gens qui veulent satisfaire au maximum leur propre bonheur. (…) Cette description des choix de l’homme réussit à expliquer beaucoup de choses, mais devient inutile ou trompeuse lorsque nous devons expliquer ces choix peu nombreux mais décisifs dont dépend toute la qualité morale et spirituelle de notre vie. Quand Abraham décida de s’acheminer avec Isaac vers le Mont Moria, il ne pensait sûrement pas à son propre bonheur (…) mais il suivait avec décision une voix, douloureuse, qui l’appelait. Et, comme lui, bon nombre de gens continuent à monter les Monts Moria de leur vie. Au cours de notre existence, les instants, les actes et les choix ne sont pas tous égaux. (…) Beaucoup de bonnes choses dans notre vie ne sont pas mesurées à l’aune de notre bonheur, et quelques-unes même pas à l’aune du bonheur des autres. Les choix les plus importants sont presque toujours des choix tragiques : nous ne choisissons pas entre un bien et un mal, mais entre deux ou plusieurs biens. Nous prenons aussi des décisions qui sortent du registre du calcul. A d’autres moments nous ne réussissons même pas à choisir, mais peut-être à ne prononcer qu’un docile « oui ». La terre est habitée par de nombreuses femmes et hommes qui à certains moments décisifs ne cherchent pas leur propre bonheur. (…)

A l’époque moderne, cette idée ancienne et enracinée de bonheur est entrée dans une crise profonde, et à sa place une autre idée a fait son chemin, qui était caractéristique du monde d’avant le christianisme, à savoir que notre bonheur était le bien ultime et absolu (…). L’économie contemporaine, de matrice culturelle anglo-saxonne, a parfaitement épousé l’idéal de bonheur individuel. (…) Pour l’économie, le monde n’est habité que de gens qui veulent satisfaire au maximum leur propre bonheur. (…) Cette description des choix de l’homme réussit à expliquer beaucoup de choses, mais devient inutile ou trompeuse lorsque nous devons expliquer ces choix peu nombreux mais décisifs dont dépend toute la qualité morale et spirituelle de notre vie. Quand Abraham décida de s’acheminer avec Isaac vers le Mont Moria, il ne pensait sûrement pas à son propre bonheur (…) mais il suivait avec décision une voix, douloureuse, qui l’appelait. Et, comme lui, bon nombre de gens continuent à monter les Monts Moria de leur vie. Au cours de notre existence, les instants, les actes et les choix ne sont pas tous égaux. (…) Beaucoup de bonnes choses dans notre vie ne sont pas mesurées à l’aune de notre bonheur, et quelques-unes même pas à l’aune du bonheur des autres. Les choix les plus importants sont presque toujours des choix tragiques : nous ne choisissons pas entre un bien et un mal, mais entre deux ou plusieurs biens. Nous prenons aussi des décisions qui sortent du registre du calcul. A d’autres moments nous ne réussissons même pas à choisir, mais peut-être à ne prononcer qu’un docile « oui ». La terre est habitée par de nombreuses femmes et hommes qui à certains moments décisifs ne cherchent pas leur propre bonheur. (…)