Les artisans de paix se multiplient

“Ici, nous sommes tous impliqués pour aider l’insertion des réfugiés dans le pays – écrivent-ils d’Allemagne. Une personne donne des leçons d’allemand, une autre met à disposition un logement, une autre encore offre son temps pour être avec eux. Ces prochains jours, nous attendons l’arrivée de neuf mineurs non accompagnés, provenant de Syrie et d’Afghanistan. Pendant six mois, ils habiteront dans notre centre d’Ottmaring, suivis par des assistants sociaux de la ville.”  “Ici, à Dallas – écrivent-ils du Texas – nous avons fait une marche pour la paix pour récolter des fonds pour les réfugiés syriens.” “Nous, en revanche – expliquent-ils de Houston – nous avons pensé nous rencontrer pour une journée de ‘team building’: à travers jeux, dynamiques, travaux de groupe et autres activités, nous avons appris comment on devient une ‘équipe’. Le 22 novembre, nous avons organisé une prière interreligieuse pour la paix. Étaient présents des juifs, musulmans, hindous, chrétiens. L’archevêque était aussi avec nous.”

“Ici, à Dallas – écrivent-ils du Texas – nous avons fait une marche pour la paix pour récolter des fonds pour les réfugiés syriens.” “Nous, en revanche – expliquent-ils de Houston – nous avons pensé nous rencontrer pour une journée de ‘team building’: à travers jeux, dynamiques, travaux de groupe et autres activités, nous avons appris comment on devient une ‘équipe’. Le 22 novembre, nous avons organisé une prière interreligieuse pour la paix. Étaient présents des juifs, musulmans, hindous, chrétiens. L’archevêque était aussi avec nous.”  De Californie, ils signalent qu’au dîner annoncé à Los Angeles, au profit des réfugiés du Moyen-Orient, une centaine de personnes de cultures et Églises différentes étaient présentes. Après avoir prié pour les victimes des attentats à Beyrouth et Paris, les jeunes ont présenté quelques initiatives en faveur des réfugiés, réalisées dans le monde dans le cadre de United World Project, la plateforme internationale où des initiatives, grandes et petites, comme ce dîner, trouvent une visibilité. Dans leurs paroles, la conviction unanime que chacun peut être semeur d’espérance dans son propre environnement. Un dîner de ce genre aura également lieu à San Francisco en décembre. “A partir du 30 octobre – informent-ils d’Espagne – dans le Centre Luminosa (près de Madrid), il y a chaque samedi soir une prière communautaire pour la paix, animée à chaque fois par un groupe différent (jeunes, familles, prêtres, etc.). C’est le point de départ pour ensuite s’engager, non pas en paroles, mais en actes, d’une manière nouvelle et un effort renouvelé, pour la paix.” Très animés les échos de Bahia Blanca (Argentine), après la manifestation annoncée dans la rue le 20 novembre. L’idée, simple et audacieuse, était d’inviter tout le monde, vraiment tout le monde, pour sensibiliser sur comment construire la paix. Le lancement, diffusé par une radio locale, avait été repris sur les réseaux sociaux. À 19h30, la place centrale commence à se remplir de couleurs et de musique. Banderoles, affiches, flyers proposent ce qu’il faut faire pour résoudre les conflits avec le dialogue et ainsi générer la paix: offrir un sourire, parler sans crier, raconter quelque chose de drôle, accepter les idées de qui pense différemment, faire à l’autre ce qu’on aimerait qu’on nous fasse, etc. Sur scène s’alternent chansons (un chœur avait offert de se produire grâce à l’invitation sur Facebook), brèves interventions et animations. “L’expérience d’aujourd’hui est seulement un premier pas qui confirme que lorsqu’on est ensemble, les petites choses peuvent devenir puissantes. Il est donc urgent de commencer à nous bouger, en commençant par la vie quotidienne.” Toujours en Argentine, à Paraná, la communauté locale a organisé deux soirées œcuméniques de prière pour la paix et pour les persécutés à cause de leur foi, animées par des membres de différentes Églises avec lesquels elle est en contact. Avec des témoignages de réfugiés et des familles qui les ont accueillis, en plus de la prière, tant nécessaire et sincère, ils voulaient donner de la visibilité au chemin accompli ensemble pour sensibiliser à l’accueil et à l’inclusion. Alors qu’à Tokyo (Japon), au ‘Syrian Café’ – un espace de rencontre et de dialogue – ils ont récolté une belle somme pour envoyer à Damas, nous apprenons qu’à Asunción (Paraguay), du 18 au 20 décembre, aura lieu un camp pour la paix organisé par les Juniors pour un Monde Uni, la branche ado des Focolari.

De Californie, ils signalent qu’au dîner annoncé à Los Angeles, au profit des réfugiés du Moyen-Orient, une centaine de personnes de cultures et Églises différentes étaient présentes. Après avoir prié pour les victimes des attentats à Beyrouth et Paris, les jeunes ont présenté quelques initiatives en faveur des réfugiés, réalisées dans le monde dans le cadre de United World Project, la plateforme internationale où des initiatives, grandes et petites, comme ce dîner, trouvent une visibilité. Dans leurs paroles, la conviction unanime que chacun peut être semeur d’espérance dans son propre environnement. Un dîner de ce genre aura également lieu à San Francisco en décembre. “A partir du 30 octobre – informent-ils d’Espagne – dans le Centre Luminosa (près de Madrid), il y a chaque samedi soir une prière communautaire pour la paix, animée à chaque fois par un groupe différent (jeunes, familles, prêtres, etc.). C’est le point de départ pour ensuite s’engager, non pas en paroles, mais en actes, d’une manière nouvelle et un effort renouvelé, pour la paix.” Très animés les échos de Bahia Blanca (Argentine), après la manifestation annoncée dans la rue le 20 novembre. L’idée, simple et audacieuse, était d’inviter tout le monde, vraiment tout le monde, pour sensibiliser sur comment construire la paix. Le lancement, diffusé par une radio locale, avait été repris sur les réseaux sociaux. À 19h30, la place centrale commence à se remplir de couleurs et de musique. Banderoles, affiches, flyers proposent ce qu’il faut faire pour résoudre les conflits avec le dialogue et ainsi générer la paix: offrir un sourire, parler sans crier, raconter quelque chose de drôle, accepter les idées de qui pense différemment, faire à l’autre ce qu’on aimerait qu’on nous fasse, etc. Sur scène s’alternent chansons (un chœur avait offert de se produire grâce à l’invitation sur Facebook), brèves interventions et animations. “L’expérience d’aujourd’hui est seulement un premier pas qui confirme que lorsqu’on est ensemble, les petites choses peuvent devenir puissantes. Il est donc urgent de commencer à nous bouger, en commençant par la vie quotidienne.” Toujours en Argentine, à Paraná, la communauté locale a organisé deux soirées œcuméniques de prière pour la paix et pour les persécutés à cause de leur foi, animées par des membres de différentes Églises avec lesquels elle est en contact. Avec des témoignages de réfugiés et des familles qui les ont accueillis, en plus de la prière, tant nécessaire et sincère, ils voulaient donner de la visibilité au chemin accompli ensemble pour sensibiliser à l’accueil et à l’inclusion. Alors qu’à Tokyo (Japon), au ‘Syrian Café’ – un espace de rencontre et de dialogue – ils ont récolté une belle somme pour envoyer à Damas, nous apprenons qu’à Asunción (Paraguay), du 18 au 20 décembre, aura lieu un camp pour la paix organisé par les Juniors pour un Monde Uni, la branche ado des Focolari.

Miséricorde: le regard d’un non-croyant

L’indiction d’un Jubilé qui lui est consacré a fait revenir sur le devant de l’actualité, bien au-delà du Vatican, le mot miséricorde, qui, aux oreilles du laïc, sonne obsolète et dense en signification particulièrement religieuse. Le non-croyant tend à ne pas accepter a priori les significations mystiques dont le mot est habituellement investi, spécialement maintenant qu’il s’élève vers une inquiétante et mondaine centralité, et dans son esprit s’alternent les différents synonymes, ou présumés ainsi, qui consentiraient à l’amener au-delà de la frontière de la chrétienté: pitié, compassion, empathie et ainsi de suite, dans une surenchère de confusion que les dictionnaires en ligne ne contribuent pas à dissiper. Vient immédiatement l’impulsion de le définir justement comme la pitié, le sentiment de qui a de la compassion, de qui perçoit émotionnellement les souffrances d’autrui comme les siennes et désirerait les soulager (notamment avec le christianisme, la signification du terme pitié s’est rapproché de celle de miséricorde). Mais, alors, pourquoi pas empathie, qui n’est pas un sentiment, mais une capacité de comprendre pleinement l’état d’âme d’autrui, de se mettre à la place d’autrui, spécialement après les découvertes des neurosciences sur les neurones miroirs qui tendent à confirmer que l’empathie ne naît pas d’efforts intellectuels, mais fait partie du code génétique de l’espèce? Ensuite, les mots pitié-miséricorde-compassion, comme presque tous les mots qui se respectent, auront la double acception positive et négative: il suffira de penser à la caractérisation péjorative comme dans l’expression “tu fais pitié”, équivalente à “tu me fais de la peine”, ou à l’utilisation moyenâgeuse d’appeler “miséricorde” la dague avec laquelle était infligée la mort à l’ennemi blessé (coup de grâce?). On dira que la miséricorde est bien de la compassion, mais une compassion active, qui se traduit en actes, en œuvres. Et elle représente un concept fondamental, clé de la vie chrétienne, comme le cultivé cardinal W. Kasper l’a souligné. Mais alors il faudra distinguer la miséricorde chrétienne de la miséricorde laïque – cette dernière fondée sur des valeurs humanitaires – qui, même en cheminant ensemble et en s’entremêlant, appartiennent de toute façon à deux ordres différents, qui sont respectés dans leur nature. Il ne s’agit dont pas d’opposer les bonnes œuvres laïques aux chrétiennes, mais “de rechercher cette harmonie cachée qui apporte un soulagement au monde”; et une harmonie – comme le dialogue – “ne se trouve pas dans l’homogénéité, mais vit dans la diversité…”. Mario Frontini

L’indiction d’un Jubilé qui lui est consacré a fait revenir sur le devant de l’actualité, bien au-delà du Vatican, le mot miséricorde, qui, aux oreilles du laïc, sonne obsolète et dense en signification particulièrement religieuse. Le non-croyant tend à ne pas accepter a priori les significations mystiques dont le mot est habituellement investi, spécialement maintenant qu’il s’élève vers une inquiétante et mondaine centralité, et dans son esprit s’alternent les différents synonymes, ou présumés ainsi, qui consentiraient à l’amener au-delà de la frontière de la chrétienté: pitié, compassion, empathie et ainsi de suite, dans une surenchère de confusion que les dictionnaires en ligne ne contribuent pas à dissiper. Vient immédiatement l’impulsion de le définir justement comme la pitié, le sentiment de qui a de la compassion, de qui perçoit émotionnellement les souffrances d’autrui comme les siennes et désirerait les soulager (notamment avec le christianisme, la signification du terme pitié s’est rapproché de celle de miséricorde). Mais, alors, pourquoi pas empathie, qui n’est pas un sentiment, mais une capacité de comprendre pleinement l’état d’âme d’autrui, de se mettre à la place d’autrui, spécialement après les découvertes des neurosciences sur les neurones miroirs qui tendent à confirmer que l’empathie ne naît pas d’efforts intellectuels, mais fait partie du code génétique de l’espèce? Ensuite, les mots pitié-miséricorde-compassion, comme presque tous les mots qui se respectent, auront la double acception positive et négative: il suffira de penser à la caractérisation péjorative comme dans l’expression “tu fais pitié”, équivalente à “tu me fais de la peine”, ou à l’utilisation moyenâgeuse d’appeler “miséricorde” la dague avec laquelle était infligée la mort à l’ennemi blessé (coup de grâce?). On dira que la miséricorde est bien de la compassion, mais une compassion active, qui se traduit en actes, en œuvres. Et elle représente un concept fondamental, clé de la vie chrétienne, comme le cultivé cardinal W. Kasper l’a souligné. Mais alors il faudra distinguer la miséricorde chrétienne de la miséricorde laïque – cette dernière fondée sur des valeurs humanitaires – qui, même en cheminant ensemble et en s’entremêlant, appartiennent de toute façon à deux ordres différents, qui sont respectés dans leur nature. Il ne s’agit dont pas d’opposer les bonnes œuvres laïques aux chrétiennes, mais “de rechercher cette harmonie cachée qui apporte un soulagement au monde”; et une harmonie – comme le dialogue – “ne se trouve pas dans l’homogénéité, mais vit dans la diversité…”. Mario Frontini

On ouvre l’Année Sainte de la Miséricorde

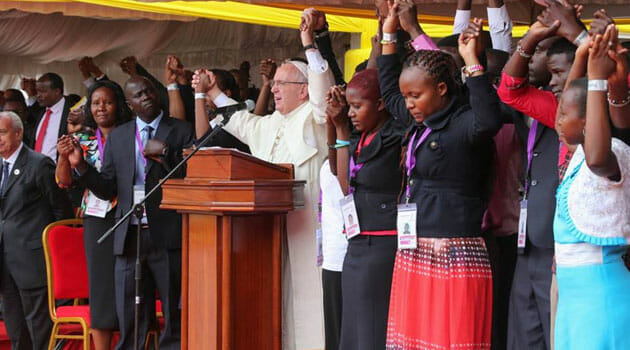

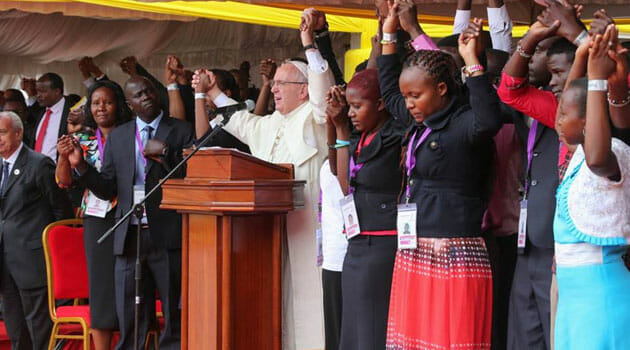

Nous avons encore dans les yeux, les images qui nous étaient parvenues de Bangui, capitale de la République Centre Africaine, où le Pape François faisant preuve d’un grand courage, a voulu ouvrir la première ”Porte de la Miséricorde”. Il s’exprimait ainsi en ce 29 novembre : « Aujourd’hui Bangui devient la capitale spirituelle du monde. L’Année Sainte de la Miséricorde est anticipée dans cette terre. Mais en cette terre souffrante, il y a aussi tous les pays qui sont en train de passer à travers la croix de la guerre. Bangui devient la capitale spirituelle de la prière pour la miséricorde du Père ». C’est une référence à la date choisie du 8 décembre, le Pape explique dans la Bulle que « Cette fête liturgique indique la manière d’agir de Dieu depuis les origines de notre histoire. Après le péché d’Adam et Eve, Dieu n’a pas voulu l’humanité seule et à la merci du mal. C’est pour cela qu’il a voulu Marie Sainte et immaculée dans l’amour (cfr Eph.1,4), pour qu’elle devienne la Mère du rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu répond avec la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que tout péché, et personne ne peut mettre des limites à l’amour de Dieu qui pardonne ». « Pendant la fête de l’Immaculée Conception – continue François – j’aurai la joie d’ouvrir la Porte Sainte. Ce sera en cette occasion, une Porte de la Miséricorde, à travers laquelle quiconque passera pourra expérimenter l’amour de Dieu qui console, qui pardonne et donne de l’espérance ». Mais il n’y a pas seulement la surprenante nouveauté d’ouvrir la première ”porte sainte” dans la lointaine Bangui, car François désire qu’on en ouvre beaucoup, dans le monde entier, afin de donner à tous les chrétiens la possibilité de la traverser avec les mêmes effets de renouvellement intérieur que pour celui qui le fera à Rome, centre de la chrétienté. En effet, le Pape poursuit dans la ”Bulle”, montrant que « le dimanche suivant, le Troisième de l’Avent, on ouvrira la Porte Sainte dans la Cathédrale de Rome, la Basilique de Saint-Jean-de-Latran. Successivement, on ouvrira la Porte Sainte dans les autres Basiliques Papales. Ce même dimanche, je décide que dans chaque église particulière, dans la Cathédrale qui est l’Église Mère pour tous les fidèles, ou bien dans la Concathédrale ou dans une église ayant une signification spéciale, on ouvre pour toute l’Année Sainte une Porte égale de la Miséricorde ». Il voudrait l’avoir aussi dans les Sanctuaires, dans les buts de tellement de pèlerins, et dans tous ces « lieux sacrés où souvent ils sont touchés dans le cœur par la grâce et qu’ils trouvent la voie de la conversion ». Chaque pays donc sera directement impliqué « à vivre cette Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel ». Le Jubilé, par conséquent, sera célébré à Rome « ainsi comme dans les Églises particulières, signe visible de la communion de toute l’Église ». Lis le texte complet : Bulle d’indiction

Nous avons encore dans les yeux, les images qui nous étaient parvenues de Bangui, capitale de la République Centre Africaine, où le Pape François faisant preuve d’un grand courage, a voulu ouvrir la première ”Porte de la Miséricorde”. Il s’exprimait ainsi en ce 29 novembre : « Aujourd’hui Bangui devient la capitale spirituelle du monde. L’Année Sainte de la Miséricorde est anticipée dans cette terre. Mais en cette terre souffrante, il y a aussi tous les pays qui sont en train de passer à travers la croix de la guerre. Bangui devient la capitale spirituelle de la prière pour la miséricorde du Père ». C’est une référence à la date choisie du 8 décembre, le Pape explique dans la Bulle que « Cette fête liturgique indique la manière d’agir de Dieu depuis les origines de notre histoire. Après le péché d’Adam et Eve, Dieu n’a pas voulu l’humanité seule et à la merci du mal. C’est pour cela qu’il a voulu Marie Sainte et immaculée dans l’amour (cfr Eph.1,4), pour qu’elle devienne la Mère du rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu répond avec la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que tout péché, et personne ne peut mettre des limites à l’amour de Dieu qui pardonne ». « Pendant la fête de l’Immaculée Conception – continue François – j’aurai la joie d’ouvrir la Porte Sainte. Ce sera en cette occasion, une Porte de la Miséricorde, à travers laquelle quiconque passera pourra expérimenter l’amour de Dieu qui console, qui pardonne et donne de l’espérance ». Mais il n’y a pas seulement la surprenante nouveauté d’ouvrir la première ”porte sainte” dans la lointaine Bangui, car François désire qu’on en ouvre beaucoup, dans le monde entier, afin de donner à tous les chrétiens la possibilité de la traverser avec les mêmes effets de renouvellement intérieur que pour celui qui le fera à Rome, centre de la chrétienté. En effet, le Pape poursuit dans la ”Bulle”, montrant que « le dimanche suivant, le Troisième de l’Avent, on ouvrira la Porte Sainte dans la Cathédrale de Rome, la Basilique de Saint-Jean-de-Latran. Successivement, on ouvrira la Porte Sainte dans les autres Basiliques Papales. Ce même dimanche, je décide que dans chaque église particulière, dans la Cathédrale qui est l’Église Mère pour tous les fidèles, ou bien dans la Concathédrale ou dans une église ayant une signification spéciale, on ouvre pour toute l’Année Sainte une Porte égale de la Miséricorde ». Il voudrait l’avoir aussi dans les Sanctuaires, dans les buts de tellement de pèlerins, et dans tous ces « lieux sacrés où souvent ils sont touchés dans le cœur par la grâce et qu’ils trouvent la voie de la conversion ». Chaque pays donc sera directement impliqué « à vivre cette Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel ». Le Jubilé, par conséquent, sera célébré à Rome « ainsi comme dans les Églises particulières, signe visible de la communion de toute l’Église ». Lis le texte complet : Bulle d’indiction

7. Dezember: ein Tag des Lichtes und der Hingabe

(C) CSC Audiovisivi

Amami, l’île du lien

Si tu veux aller de Kagoshi à Okinawa, à mi-chemin – c’est-à-dire après une nuit de traversée en bateau – tu trouves l’île d’Amami. C’est un endroit charmant, pour sa beauté naturelle et les liens profonds qui existent entre les habitants et eux avec le milieu environnemental. On raconte qu’à la saison du repiquage du riz, il était de coutume de s’aider mutuellement en allant chez les uns et les autres pour tout le temps qu’il fallait. Un style de vie qui s’appelle encore maintenant dans l’île « esprit du lien ». À la fin du XIXème siècle les missionnaires ont débarqué en y apportant le message évangélique chrétien, qui a tout de suite eu prise sur les gens. Avec fierté, les habitants d’Amami peuvent se vanter d’avoir trois évêques originaires de leur île, plus un bon nombre de prêtres, religieux et religieuses. C’est justement l’un de ces prêtres, qui en 1996, à l’occasion d’une retraite qu’il a tenue dans l’île, lança une idée : « Pourquoi ne vous tournez-vous pas vers le Focolare ? C’est un endroit où vivent l’amour évangélique et l’unité. »

Si tu veux aller de Kagoshi à Okinawa, à mi-chemin – c’est-à-dire après une nuit de traversée en bateau – tu trouves l’île d’Amami. C’est un endroit charmant, pour sa beauté naturelle et les liens profonds qui existent entre les habitants et eux avec le milieu environnemental. On raconte qu’à la saison du repiquage du riz, il était de coutume de s’aider mutuellement en allant chez les uns et les autres pour tout le temps qu’il fallait. Un style de vie qui s’appelle encore maintenant dans l’île « esprit du lien ». À la fin du XIXème siècle les missionnaires ont débarqué en y apportant le message évangélique chrétien, qui a tout de suite eu prise sur les gens. Avec fierté, les habitants d’Amami peuvent se vanter d’avoir trois évêques originaires de leur île, plus un bon nombre de prêtres, religieux et religieuses. C’est justement l’un de ces prêtres, qui en 1996, à l’occasion d’une retraite qu’il a tenue dans l’île, lança une idée : « Pourquoi ne vous tournez-vous pas vers le Focolare ? C’est un endroit où vivent l’amour évangélique et l’unité. »  Immédiatement quelques-uns des présents prennent contact avec le centre de Nagasaki et l’année suivante deux d’entre eux ajoutent 5 heures de voitures à la nuit de traversée en bateau et arrivent à Sasebo, à deux heures de Nagasaki où se déroule la Mariapoli : un happening de quelques jours pour ceux qui désirent approfondir la spiritualité des Focolari. Evidemment ces deux personnes n’auraient jamais imaginé que 19 ans plus tard une mariapoli se serait aussi déroulée à Amami ! Ce sont 19 ans au cours desquels le chemin n’a pas toujours été facile. Joies, nouvelles énergies spirituelles, mais aussi incompréhensions et souffrances de tout genre – dépassées avec l’amour réciproque vécu de manière intense – consolident la nouvelle communauté dans l’unité. Et puisque l’unité est toujours contagieuse, la communauté s’agrandit avec le désir de faire connaître à un grand nombre ce que l’on est en train de découvrir. Ils en parlent à amis et connaissances. Ils visitent 7 paroisses. Parmi les participants de l’île et quelques-uns venus de l’extérieur, en mai dernier ce sont 150 personnes qui composent la mariapoli d’Amami. Parmi elles se trouvent des personnes qui ne fréquentent pas les milieux religieux, d’autres sont bouddhistes, d’autres encore de convictions diverses. Il y a aussi 5 prêtres et l’évêque de Kagoshima, Mgr Koriyama, qui confirme : « Le Focolare est adapté à l’esprit de lien d’Amami ».

Immédiatement quelques-uns des présents prennent contact avec le centre de Nagasaki et l’année suivante deux d’entre eux ajoutent 5 heures de voitures à la nuit de traversée en bateau et arrivent à Sasebo, à deux heures de Nagasaki où se déroule la Mariapoli : un happening de quelques jours pour ceux qui désirent approfondir la spiritualité des Focolari. Evidemment ces deux personnes n’auraient jamais imaginé que 19 ans plus tard une mariapoli se serait aussi déroulée à Amami ! Ce sont 19 ans au cours desquels le chemin n’a pas toujours été facile. Joies, nouvelles énergies spirituelles, mais aussi incompréhensions et souffrances de tout genre – dépassées avec l’amour réciproque vécu de manière intense – consolident la nouvelle communauté dans l’unité. Et puisque l’unité est toujours contagieuse, la communauté s’agrandit avec le désir de faire connaître à un grand nombre ce que l’on est en train de découvrir. Ils en parlent à amis et connaissances. Ils visitent 7 paroisses. Parmi les participants de l’île et quelques-uns venus de l’extérieur, en mai dernier ce sont 150 personnes qui composent la mariapoli d’Amami. Parmi elles se trouvent des personnes qui ne fréquentent pas les milieux religieux, d’autres sont bouddhistes, d’autres encore de convictions diverses. Il y a aussi 5 prêtres et l’évêque de Kagoshima, Mgr Koriyama, qui confirme : « Le Focolare est adapté à l’esprit de lien d’Amami ».  Inattendue, quelques jours plus tard, une lettre arrive de lui à la communauté pour les remercier : « … Parmi les fruits que porte le Focolare, j’ai vu l’enracinement d’une nouvelle culture de foi et la possibilité que même les non chrétiens puissent venir librement en contact avec l’Eglise sans crainte ». Et il souhaite que la mariapoli ne reste pas un événement isolé, mais qu’elle se répète durant l’année sous d’autres formes. Cet encouragement donne des ailes. Après s’être consultés, une lettre est envoyée à tous les curés d’Amami qui communique la pensée de l’évêque et le projet d’une journée-mariapoli pour le 25 octobre. La même lettre arrive aussi chez l’évêque qui écrit : « Félicitations ! Je suis content de cette journée-mariapoli, digne d’être célébrée et inscrite dans l’histoire d’une nouvelle foi… je vous exhorte à construire, d’un seul cœur, la tradition d’une nouvelle foi pour l’évangélisation de l’île d’Amami ».

Inattendue, quelques jours plus tard, une lettre arrive de lui à la communauté pour les remercier : « … Parmi les fruits que porte le Focolare, j’ai vu l’enracinement d’une nouvelle culture de foi et la possibilité que même les non chrétiens puissent venir librement en contact avec l’Eglise sans crainte ». Et il souhaite que la mariapoli ne reste pas un événement isolé, mais qu’elle se répète durant l’année sous d’autres formes. Cet encouragement donne des ailes. Après s’être consultés, une lettre est envoyée à tous les curés d’Amami qui communique la pensée de l’évêque et le projet d’une journée-mariapoli pour le 25 octobre. La même lettre arrive aussi chez l’évêque qui écrit : « Félicitations ! Je suis content de cette journée-mariapoli, digne d’être célébrée et inscrite dans l’histoire d’une nouvelle foi… je vous exhorte à construire, d’un seul cœur, la tradition d’une nouvelle foi pour l’évangélisation de l’île d’Amami ».