Lug 7, 2023 | Cultura, Dialogo Interreligioso, Testimonianze di Vita

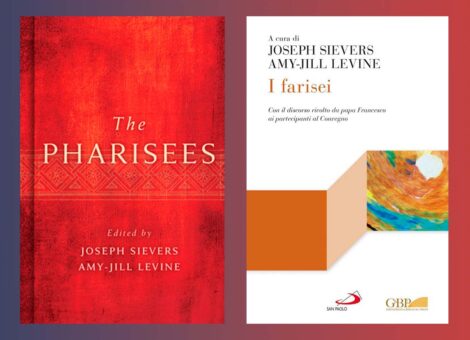

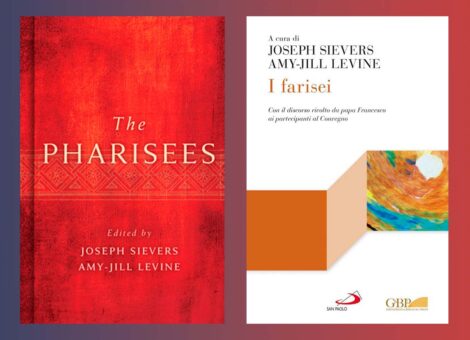

Nell’ambito dell’evento di apertura della conferenza internazionale dell’International Council of Christians and Jews (ICCJ) a Boston (USA), domenica 18 giugno, il Prof. Joseph Sievers ha ricevuto il Premio Seelisberg 2023. La nostra intervista al suo rientro a Roma. Il Premio Seelisberg si ispira e vuole fare memoria dell’innovativo raduno che ebbe luogo nel piccolo villaggio svizzero di Seelisberg dal 30 luglio al 5 agosto 1947 per affrontare gli insegnamenti cristiani rispetto alla discriminazione verso ebrei e l’ebraismo. Questo evento è ampiamente riconosciuto come l’inaugurazione della trasformazione nelle relazioni tra ebrei e cristiani.  Il Premio Seelisberg viene assegnato ogni anno (dal 2022) dal Consiglio internazionale dei cristiani e degli ebrei (ICCJ), che ha avuto origine dalla conferenza di Seelisberg, e dal Centro per la teologia interculturale e lo studio delle religioni dell’Università di Salisburgo. Vengono omaggiate persone che hanno svolto ruoli importanti attraverso i loro percorsi di studi e insegnamento nel promuovere il riavvicinamento tra ebrei e cristiani. Il Prof. Dott. Joseph Sievers (Premio Seelisberg 2023), è nato in Germania e ha iniziato i suoi studi all’Università di Vienna e all’Università Ebraica di Gerusalemme. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Antica presso la Columbia University (1981) e una Lic. Teol. della Pontificia Università Gregoriana (1997). Ha insegnato presso CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. e altre istituzioni negli Stati Uniti, in Italia e in Israele. Dal 1991 al 2023, ha insegnato Storia e letteratura ebraica del periodo ellenistico presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove è stato professore ordinario. Inoltre, dal 2003 al 2009 è stato Direttore del Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1965 è membro del Movimento dei Focolari, con il cui Centro per il Dialogo Interreligioso collabora dal 1996. Ha pubblicato diversi libri e numerosi articoli, soprattutto nell’ambito della Storia del Secondo Tempio (in particolare Flavio Giuseppe) e le relazioni ebraico-cristiane. Con Amy-Jill Levine ha curato The Pharisees (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2021; traduzione italiana Milano, San Paolo, 2021; traduzione tedesca prevista per il 2024). Professor Sievers, cosa ha significato per lei ricevere questo premio? È stata una grande sorpresa e quando mi hanno chiesto di dire qualcosa sulla mia esperienza ho provato una grande gratitudine guardando indietro, ripensando a tutti i momenti, a tutte le persone incontrate, alle situazioni in cui ho potuto esserci e a volte essere di aiuto. Una grande gratitudine e, al tempo stesso, una responsabilità per il presente e il futuro. Nel suo discorso in occasione della cerimonia di conferimento del Premio dice: “Le difficoltà possono aiutarci a capirci meglio. Le difficoltà possono unirci”. Nella sua lunga esperienza in questo dialogo, cos’è stato più difficile e cosa invece sorprendente a tal punto di dire ancora oggi “Si può fare”?

Il Premio Seelisberg viene assegnato ogni anno (dal 2022) dal Consiglio internazionale dei cristiani e degli ebrei (ICCJ), che ha avuto origine dalla conferenza di Seelisberg, e dal Centro per la teologia interculturale e lo studio delle religioni dell’Università di Salisburgo. Vengono omaggiate persone che hanno svolto ruoli importanti attraverso i loro percorsi di studi e insegnamento nel promuovere il riavvicinamento tra ebrei e cristiani. Il Prof. Dott. Joseph Sievers (Premio Seelisberg 2023), è nato in Germania e ha iniziato i suoi studi all’Università di Vienna e all’Università Ebraica di Gerusalemme. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Antica presso la Columbia University (1981) e una Lic. Teol. della Pontificia Università Gregoriana (1997). Ha insegnato presso CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. e altre istituzioni negli Stati Uniti, in Italia e in Israele. Dal 1991 al 2023, ha insegnato Storia e letteratura ebraica del periodo ellenistico presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove è stato professore ordinario. Inoltre, dal 2003 al 2009 è stato Direttore del Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1965 è membro del Movimento dei Focolari, con il cui Centro per il Dialogo Interreligioso collabora dal 1996. Ha pubblicato diversi libri e numerosi articoli, soprattutto nell’ambito della Storia del Secondo Tempio (in particolare Flavio Giuseppe) e le relazioni ebraico-cristiane. Con Amy-Jill Levine ha curato The Pharisees (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2021; traduzione italiana Milano, San Paolo, 2021; traduzione tedesca prevista per il 2024). Professor Sievers, cosa ha significato per lei ricevere questo premio? È stata una grande sorpresa e quando mi hanno chiesto di dire qualcosa sulla mia esperienza ho provato una grande gratitudine guardando indietro, ripensando a tutti i momenti, a tutte le persone incontrate, alle situazioni in cui ho potuto esserci e a volte essere di aiuto. Una grande gratitudine e, al tempo stesso, una responsabilità per il presente e il futuro. Nel suo discorso in occasione della cerimonia di conferimento del Premio dice: “Le difficoltà possono aiutarci a capirci meglio. Le difficoltà possono unirci”. Nella sua lunga esperienza in questo dialogo, cos’è stato più difficile e cosa invece sorprendente a tal punto di dire ancora oggi “Si può fare”?  Ci sono stati vari momenti difficili, ma uno che ricordo in modo particolare è quando dovevamo organizzare un incontro di dialogo a Gerusalemme nel 2009. Qualche settimana dopo un conflitto, un’operazione che ha portato tanti morti e feriti. Poi nello stesso periodo c’era stata anche la situazione del vescovo (Richard Nelson) Williamson che negava l’olocausto. C’erano difficoltà da tutte le parti che rendevano molto difficile un dialogo aperto. Tuttavia, siamo riusciti a fare questo incontro. Siamo andati avanti e sono stati momenti di comunione molto forti, spirituali, al di là di tutti i problemi. E poi mi chiede anche le cose che sono state possibili, nonostante le difficoltà? E certamente non è stato facile organizzare un convegno sui farisei e poi pubblicare un libro. C’erano vari punti in cui mi sembrava la strada fosse sbarrata. O per ragioni economiche o perché qualcuno non era d’accordo con quello che si voleva fare, o perché sembrava impossibile avere un’udienza col Papa, per un convegno di questo tipo… Invece collaborando, ed è stata veramente una collaborazione, specialmente con una collega ebrea, ma anche con altri, è stato possibile risolvere questi problemi per dare qualcosa che fosse basato su studi seri ma si indirizzasse a situazioni concrete anche nelle chiese, nelle parrocchie. Certamente c’è stato un successo che non ha avuto subito degli effetti dappertutto, ma per esempio un Vescovo mi ha scritto “ecco, adesso dobbiamo cambiare tutto il nostro insegnamento sui farisei e sull’ebraismo nei seminari”. Questo già è qualcosa. In che modo la sua appartenenza al Movimento dei Focolari ha inciso su questa esperienza? Senza il Movimento dei focolari probabilmente non sarei entrato in questo ambito. È venuto dal Movimento la spinta a studiare le lingue della Bibbia e poi da questo è venuto tutto il resto. Sono entrato in focolare proprio il 28 ottobre 1965, era un giovedì. Io sono arrivato in focolare a Colonia (Germania) con la mia bicicletta, portata in treno con le due valigie la stessa sera in cui a Roma al Concilio, stavano approvando Nostra aetate (Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane). E questo per me ha sempre avuto un grande significato, legando l’impegno nel Movimento con quello per il dialogo. È stato chiamato anche a collaborare ufficialmente nel dialogo della Chiesa Cattolica con gli ebrei… Sì. Dal 2008 sono Consultore della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, commissione della Santa Sede. E ho partecipato a diversi incontri dell’ ILC a Buenos Aires, Città del Capo o ancora Budapest, Madrid, Varsavia, Roma … E si fanno dei passi in avanti?

Ci sono stati vari momenti difficili, ma uno che ricordo in modo particolare è quando dovevamo organizzare un incontro di dialogo a Gerusalemme nel 2009. Qualche settimana dopo un conflitto, un’operazione che ha portato tanti morti e feriti. Poi nello stesso periodo c’era stata anche la situazione del vescovo (Richard Nelson) Williamson che negava l’olocausto. C’erano difficoltà da tutte le parti che rendevano molto difficile un dialogo aperto. Tuttavia, siamo riusciti a fare questo incontro. Siamo andati avanti e sono stati momenti di comunione molto forti, spirituali, al di là di tutti i problemi. E poi mi chiede anche le cose che sono state possibili, nonostante le difficoltà? E certamente non è stato facile organizzare un convegno sui farisei e poi pubblicare un libro. C’erano vari punti in cui mi sembrava la strada fosse sbarrata. O per ragioni economiche o perché qualcuno non era d’accordo con quello che si voleva fare, o perché sembrava impossibile avere un’udienza col Papa, per un convegno di questo tipo… Invece collaborando, ed è stata veramente una collaborazione, specialmente con una collega ebrea, ma anche con altri, è stato possibile risolvere questi problemi per dare qualcosa che fosse basato su studi seri ma si indirizzasse a situazioni concrete anche nelle chiese, nelle parrocchie. Certamente c’è stato un successo che non ha avuto subito degli effetti dappertutto, ma per esempio un Vescovo mi ha scritto “ecco, adesso dobbiamo cambiare tutto il nostro insegnamento sui farisei e sull’ebraismo nei seminari”. Questo già è qualcosa. In che modo la sua appartenenza al Movimento dei Focolari ha inciso su questa esperienza? Senza il Movimento dei focolari probabilmente non sarei entrato in questo ambito. È venuto dal Movimento la spinta a studiare le lingue della Bibbia e poi da questo è venuto tutto il resto. Sono entrato in focolare proprio il 28 ottobre 1965, era un giovedì. Io sono arrivato in focolare a Colonia (Germania) con la mia bicicletta, portata in treno con le due valigie la stessa sera in cui a Roma al Concilio, stavano approvando Nostra aetate (Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane). E questo per me ha sempre avuto un grande significato, legando l’impegno nel Movimento con quello per il dialogo. È stato chiamato anche a collaborare ufficialmente nel dialogo della Chiesa Cattolica con gli ebrei… Sì. Dal 2008 sono Consultore della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, commissione della Santa Sede. E ho partecipato a diversi incontri dell’ ILC a Buenos Aires, Città del Capo o ancora Budapest, Madrid, Varsavia, Roma … E si fanno dei passi in avanti?  Un passo è già essere aperto a incontrarsi, a parlarsi e anche a superare le difficoltà nel percorso. A volte è meglio affrontare tutto con una cena insieme piuttosto che con delle lettere infuocate. Si fanno dei passi e certamente c’è molto di più da fare, c’è da espandere la rete. Cioè, la maggior parte dei cristiani e la maggior parte degli ebrei non sono coinvolti, a volte non sanno nemmeno che ci sono questi rapporti, che c’è questo cammino insieme. C’è ancora molto da fare per rendere conosciuto questo e applicarlo. Una cosa che ho imparato molto dai rapporti con gli ebrei è che le domande sono a volte più importanti delle risposte. E cioè io non devo e non posso pretendere di avere tutte le risposte e quindi non posso affrontare l’altro come qualcuno che ha trovato tutte le risposte e si rivolge a lui o a lei da una posizione di superiorità. La mia posizione è quella di essere un cercatore insieme. È questo, in modo più drammatico quando si affronta il tema della Shoah, dell’Olocausto, che è da affrontare insieme prima o poi. Una cosa essenziale è guardare, essere il più sensibile possibile agli impegni e alle necessità dell’altro. E poi essere anche aperti, e se si sbaglia si può sempre ricominciare se l’intenzione è giusta: entrare in punta di piedi nell’ambiente dell’altro, non con l’atteggiamento di chi dice “io so tutto”. Come ultima cosa, nel ricevere questo premio, oltre a sentirsi grato, c’è qualche stimolo per Joseph Sievers? Eh, sì. Per esempio, ci sono alcune domande aperte e questo mi stimola ad affrontarle di più. E forse addirittura mi dà un po’ di autorevolezza per poterle affrontare con certe persone. Non so se questo avverrà, ma è anche uno stimolo per portare avanti questo lavoro, che non è finito, che non sarà mai finito ma dove qualche passetto si può fare insieme.

Un passo è già essere aperto a incontrarsi, a parlarsi e anche a superare le difficoltà nel percorso. A volte è meglio affrontare tutto con una cena insieme piuttosto che con delle lettere infuocate. Si fanno dei passi e certamente c’è molto di più da fare, c’è da espandere la rete. Cioè, la maggior parte dei cristiani e la maggior parte degli ebrei non sono coinvolti, a volte non sanno nemmeno che ci sono questi rapporti, che c’è questo cammino insieme. C’è ancora molto da fare per rendere conosciuto questo e applicarlo. Una cosa che ho imparato molto dai rapporti con gli ebrei è che le domande sono a volte più importanti delle risposte. E cioè io non devo e non posso pretendere di avere tutte le risposte e quindi non posso affrontare l’altro come qualcuno che ha trovato tutte le risposte e si rivolge a lui o a lei da una posizione di superiorità. La mia posizione è quella di essere un cercatore insieme. È questo, in modo più drammatico quando si affronta il tema della Shoah, dell’Olocausto, che è da affrontare insieme prima o poi. Una cosa essenziale è guardare, essere il più sensibile possibile agli impegni e alle necessità dell’altro. E poi essere anche aperti, e se si sbaglia si può sempre ricominciare se l’intenzione è giusta: entrare in punta di piedi nell’ambiente dell’altro, non con l’atteggiamento di chi dice “io so tutto”. Come ultima cosa, nel ricevere questo premio, oltre a sentirsi grato, c’è qualche stimolo per Joseph Sievers? Eh, sì. Per esempio, ci sono alcune domande aperte e questo mi stimola ad affrontarle di più. E forse addirittura mi dà un po’ di autorevolezza per poterle affrontare con certe persone. Non so se questo avverrà, ma è anche uno stimolo per portare avanti questo lavoro, che non è finito, che non sarà mai finito ma dove qualche passetto si può fare insieme.

Carlos Mana

(altro…)

Lug 5, 2023 | Cultura

Sabato 24 giugno 2023 si è svolto a Loppiano (Incisa Valdarno, Firenze), un seminario teologico dal tema «Partecipare/presiedere/decidere. Radice sacramentale e dinamica comunionale nel cammino del popolo di Dio in missione». Oltre una trentina di studiosi hanno accolto l’invito del Centro Evangelii Gaudium (CEG) del Istituto Universiario Sophia a elaborare una proposta di revisione del diritto canonico al fine di riequilibrare – come esorta il documento di base (Instrumentum laboris) della XIV Assemblea del Sinodo dei Vescovi – «il rapporto tra il principio di autorità, fortemente affermato nella normativa vigente, e il principio di partecipazione». Poiché «non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali – ci assicura papa  Francesco – devono essere risolte con interventi del magistero» (Es. ap. Amoris laetizia, n. 3), risulta decisivo l’ascolto del sensus fidelium dell’intero popolo di Dio (pastori e fedeli) nella varietà delle culture che lo compongono. Il dialogo tra teologia e diritto risulta, dunque, animato da un sincero processo di inculturazione senza del quale si corre il reale rischio di porre le basi di una inosservanza pratica dei principi generali enunciati dalla chiesa. «Il punto – sottolinea il prof. Vincenzo Di Pilato, coordinatore accademico del CEG – è proprio questo: come rendere effettiva la partecipazione attiva di tutti i fedeli all’interno delle nostre assemblee sinodali? Resterà solo consultiva? O sarà anche deliberativa? Ciò significherà giungere a una trattativa per una “concessione” giuridica o “riconoscere” la capacità decisionale del soggetto collettivo dell’agire ecclesiale così come emerge dall’ecclesiologia del Vaticano II e del magistero postconciliare? E sarà, pertanto, necessario un aggiornamento del Codice di diritto canonico?». Nel saluto iniziale ai partecipanti il card. Mario Grech, Segretario generale del Sinodo, ha evidenziato come il cammino sinodale entra in una nuova fase: esso è chiamato a diventare dinamica generativa e non semplicemente un evento tra gli altri. Non si può, infatti, ascoltare lo Spirito Santo senza ascoltare il popolo santo di Dio in quella “reciprocità” che lo costituisce “Corpo di Cristo”. In questo legame comunionale prende così forma quella particolare metodologia della conversazione nello Spirito, ben

Francesco – devono essere risolte con interventi del magistero» (Es. ap. Amoris laetizia, n. 3), risulta decisivo l’ascolto del sensus fidelium dell’intero popolo di Dio (pastori e fedeli) nella varietà delle culture che lo compongono. Il dialogo tra teologia e diritto risulta, dunque, animato da un sincero processo di inculturazione senza del quale si corre il reale rischio di porre le basi di una inosservanza pratica dei principi generali enunciati dalla chiesa. «Il punto – sottolinea il prof. Vincenzo Di Pilato, coordinatore accademico del CEG – è proprio questo: come rendere effettiva la partecipazione attiva di tutti i fedeli all’interno delle nostre assemblee sinodali? Resterà solo consultiva? O sarà anche deliberativa? Ciò significherà giungere a una trattativa per una “concessione” giuridica o “riconoscere” la capacità decisionale del soggetto collettivo dell’agire ecclesiale così come emerge dall’ecclesiologia del Vaticano II e del magistero postconciliare? E sarà, pertanto, necessario un aggiornamento del Codice di diritto canonico?». Nel saluto iniziale ai partecipanti il card. Mario Grech, Segretario generale del Sinodo, ha evidenziato come il cammino sinodale entra in una nuova fase: esso è chiamato a diventare dinamica generativa e non semplicemente un evento tra gli altri. Non si può, infatti, ascoltare lo Spirito Santo senza ascoltare il popolo santo di Dio in quella “reciprocità” che lo costituisce “Corpo di Cristo”. In questo legame comunionale prende così forma quella particolare metodologia della conversazione nello Spirito, ben  descritta in occasione della presentazione dell’Instrumentum laboris. Di qui la necessità – richiamata a più riprese dal card. Grech – di meglio articolare il principio della restituzione. In altre parole, ciò significa che l’unità del processo sinodale è garantita dal fatto che esso ritorna dove esso è partito, alla Chiesa particolare, ed è un momento importante del “riconoscimento” di quanto maturato nell’ascolto di ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Il cammino sinodale sembra porsi, dunque, come un significativo momento della vita ecclesiale, capace di stimolare e attivare lo slancio creativo e di annuncio evangelico che viene dalla riscoperta della relazione con Dio che innerva la relazione tra i credenti, e anche come un segno per un contesto culturale in cui alberga un grido silenzioso di fraternità nella ricerca del bene comune. Se nella relazione “I problemi della sinodalità tra ecclesiologia e diritto canonico” del prof. Severino Dianich, è emerso il recupero dell’ecclesiologia paolina dell’essere-corpo di Cristo e la valorizzazione della co-essenzialità dinamica dei doni gerarchici e carismatici; per il prof. Alphonse Borras, questo punto di svolta necessita di una esplicitazione canonica, che delinei una prassi procedurale flessibile, capace di accompagnare i processi decisionali e di partecipazione attraverso i vari organismi già previsti (consiglio episcopale, presbiterale, pastorale diocesano, pastorale parrocchiale…). Su questa linea si è posto il cardinale Francesco Coccopalmerio, già presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, nel suo intervento “Sinodalità ecclesiale: è ipotizzabile un rapido passaggio dal consultivo al deliberativo?”. A suo parere è possibile rinvenire nel diritto canonico una chiara definizione di sinodalità, intesa come “comunione di pastori e fedeli nel compiere l’attività di riconoscere qual è il bene della Chiesa e nella capacità di decidere come attuare il bene individuato”. Al termine del seminario, è stata avanzata da molti la proposta di mettere a disposizione i risultati raggiunti attraverso la pubblicazione degli interventi. Il CEG è al lavoro affinché questo avvenga entro settembre come ulteriore contributo al prossimo Sinodo.

descritta in occasione della presentazione dell’Instrumentum laboris. Di qui la necessità – richiamata a più riprese dal card. Grech – di meglio articolare il principio della restituzione. In altre parole, ciò significa che l’unità del processo sinodale è garantita dal fatto che esso ritorna dove esso è partito, alla Chiesa particolare, ed è un momento importante del “riconoscimento” di quanto maturato nell’ascolto di ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Il cammino sinodale sembra porsi, dunque, come un significativo momento della vita ecclesiale, capace di stimolare e attivare lo slancio creativo e di annuncio evangelico che viene dalla riscoperta della relazione con Dio che innerva la relazione tra i credenti, e anche come un segno per un contesto culturale in cui alberga un grido silenzioso di fraternità nella ricerca del bene comune. Se nella relazione “I problemi della sinodalità tra ecclesiologia e diritto canonico” del prof. Severino Dianich, è emerso il recupero dell’ecclesiologia paolina dell’essere-corpo di Cristo e la valorizzazione della co-essenzialità dinamica dei doni gerarchici e carismatici; per il prof. Alphonse Borras, questo punto di svolta necessita di una esplicitazione canonica, che delinei una prassi procedurale flessibile, capace di accompagnare i processi decisionali e di partecipazione attraverso i vari organismi già previsti (consiglio episcopale, presbiterale, pastorale diocesano, pastorale parrocchiale…). Su questa linea si è posto il cardinale Francesco Coccopalmerio, già presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, nel suo intervento “Sinodalità ecclesiale: è ipotizzabile un rapido passaggio dal consultivo al deliberativo?”. A suo parere è possibile rinvenire nel diritto canonico una chiara definizione di sinodalità, intesa come “comunione di pastori e fedeli nel compiere l’attività di riconoscere qual è il bene della Chiesa e nella capacità di decidere come attuare il bene individuato”. Al termine del seminario, è stata avanzata da molti la proposta di mettere a disposizione i risultati raggiunti attraverso la pubblicazione degli interventi. Il CEG è al lavoro affinché questo avvenga entro settembre come ulteriore contributo al prossimo Sinodo.

Antonio Bergamo

(altro…)

Lug 4, 2023 | Sociale

Dopo quasi un mese e mezzo dalle alluvioni che hanno colpito le regioni di Marche ed Emilia-Romagna (Italia), il racconto dell’esperienza personale di Maria Chiara Campodoni, focolarina sposata, insegnante ed ex consigliere comunale del Comune di Faenza, fortemente colpito da questo disastro. L’alluvione che ha colpito Marche ed Emilia-Romagna (Italia) circa un mese e mezzo fa ha causato la perdita di 15 vite umane, migliaia di sfollati e l’esondazione di ben 23 fiumi. Ad oggi è stato registrato l’allagamento di circa 100 comuni. Le numerose frane hanno colpito i piccoli produttori, decine di chilometri quadrati di terreni agricoli e allevamenti sono stati distrutti dalla potenza dell’acqua, insieme a ponti e strade. I contributi raccolti dal Coordinamento Emergenze del movimento dei Focolari, AMU e AFN sono al momento 182.000 euro. In collaborazione con APS Emilia-Romagna, si è costituito un comitato locale per l’emergenza che ha individuato alcune zone di intervento: Cesena; Sarsina; Faenza; Castel Bolognese; Ravenna. Si sta procedendo alla raccolta delle necessità della popolazione colpita, soprattutto attraverso il rapporto personale e attraverso la compilazione di moduli in cui ciascuno dichiara il danno subito e la richiesta. Tra le tante persone colpite, Maria Chiara Campodoni, focolarina sposata, insegnante ed Assessore allo Sport dal 2010-2015 e Presidente del Consiglio Comunale di Faenza 2015-2020, che ci racconta il dramma di questa esperienza ma anche la speranza necessaria per poter andare avanti. Maria Chiara, come avete vissuto questo momento? A Faenza ci sono state due alluvioni. A casa nostra l’acqua è entrata la prima volta il 2 maggio per 30 cm. Era nel pomeriggio, con la luce ed in casa eravamo io e un figlio. L’abbiamo presa all’inizio quasi come un’ avventura, ma quella stessa notte ho preferito che mio marito, che nel frattempo era in giro a recuperare gli altri due figli dalle attività sportive, non rientrasse, perché fuori c’era molta più acqua che dentro e noi abbiamo solo porte finestre al piano terra. Farli rientrare in casa avrebbe significato fare entrare anche molta più acqua. Per cui loro sono andati a dormire dai nonni e noi abbiamo provato a portare al piano superiore alcune cose, abbiamo cenato nelle camere e siamo andati a letto. Anche i vigili del fuoco che erano passati di lì ci avevano tranquillizzati, dicendoci che più di così la situazione non sarebbe peggiorata. Il giorno dopo il livello dell’acqua tra dentro e fuori era uguale e allora, in accordo con mio marito, abbiamo deciso di uscire di casa. Quando 15 giorni dopo hanno iniziato a consigliare di evacuare i piani terra perché stava per risuccedere, tutta la città si è messa in allerta e ha capito che doveva mobilizzarsi perché sarebbe stata qualcosa di una portata maggiore. E cosa è accaduto la seconda volta?  La seconda alluvione, quella in cui siamo scappati, è arrivata di sera. Verso le 20:30 si è rotto l’argine del fiume proprio sopra casa nostra e noi, fino a quel momento, siccome eravamo attrezzati con una pompa dentro casa, non eravamo usciti convinti di poter controllare il flusso delle pompe, tenere l’acqua bassa anche con l’aiuto di sacchi di sabbia. Invece nel giro di 20 minuti l’acqua è arrivata al primo piano, ha raggiunto i 3 m in pochissimo tempo e lì ci siamo trovati intrappolati. Abbiamo chiamato i soccorsi che ci han subito risposto dicendo che sarebbero arrivati, ma nel frattempo quel pomeriggio aveva già esondato il fiume Savio a Cesena, quindi la protezione civile, i vigili del fuoco, che fino al giorno prima erano tutti a Faenza, erano già un po’ più sparsi nelle varie zone. Oltretutto nella mia via la corrente era così forte che i mezzi a motore sono riusciti ad entrare solo alle 04:00 di notte e noi non saremmo riusciti a resistere fino a quell’ora. I vigili ci dicevano di andare sui tetti, ma non abbiamo il lucernaio, quindi voleva dire andarci da fuori, galleggiando. La situazione era veramente pericolosa. (Nella foto la freccia indica il livello raggiunto dalle acque) A un certo punto un cugino di mio marito, sapendo dai social che il fiume aveva rotto l’argine proprio a casa nostra, l’ha chiamato e gli ha chiesto se fossimo già fuori. Dalla voce ha percepito che eravamo in pericolo e siccome è un atleta, ha fatto surf da ragazzo, si è messo la muta, ha preso la sua tavola e si è buttato nella corrente. Ha nuotato fino a casa nostra e spingendo il surf, uno alla volta, ci ha caricati su, portandoci in salvo fino alle mura della città, a 500 metri da casa nostra. Cosa hai visto una volta fuori? Immersi nella corrente era cambiata tutta la prospettiva. L’ acqua già superava i cartelli delle vie, quindi non sapevi più se fossi sulla strada o nel giardino di una casa. Siamo passati sopra i cancelli, sopra i garage e tanto eravamo alti che a un certo punto mi ha chiesto di aggrapparmi a quello che sembrava un cespuglio, ma in realtà, adesso che lo vedo, era un albero. Io sono stata l’ultima a salvarsi. Bagnati fradici, siamo stati accolti in casa da una signora che ci conosce. Ci ha fatto svestire nel suo bagno, dato vestiti puliti perché anche il freddo quella notte era tremendo e pioveva. Ci siamo riscaldati e poi siamo scappati a 6 km dalla città dove abita mia suocera. Siamo stati davvero fortunati perché tra i primi ad uscire. Soprattutto non abbiamo vissuto quello che poi in tanti ci hanno raccontato dopo, una vera notte di terrore in città. I bambini si sono accorti del pericolo? Si. Ho tre figli di 10, 8 e 6 anni. Il più piccolo a un certo punto continuava a correre dalle scale perché vedevamo alzarsi gradino per gradino l’acqua e mi diceva: “mancano 5 gradini, 4 quattro gradini. Andiamo in terrazzo, dobbiamo scappare” e noi dicevamo “stiamo qui alla finestra, perché fuori piove. Adesso arrivano i vigili”. Insomma, loro si sono accorti e pian piano hanno dovuto metabolizzare, soprattutto il grande. In un’ora noi abbiamo temuto di non farcela. Una volta dalla nonna erano più tranquilli anche se arrivati là hanno iniziato a capire che avevamo perso tutto. Mi dicevano, “mamma ma non abbiamo più gli zaini di scuola, i libri, e adesso?”. Ho spiegato loro che in tanti ci avrebbero aiutati. E così è stato. Come sono stati i primi giorni? Dove avete trovato riparo?

La seconda alluvione, quella in cui siamo scappati, è arrivata di sera. Verso le 20:30 si è rotto l’argine del fiume proprio sopra casa nostra e noi, fino a quel momento, siccome eravamo attrezzati con una pompa dentro casa, non eravamo usciti convinti di poter controllare il flusso delle pompe, tenere l’acqua bassa anche con l’aiuto di sacchi di sabbia. Invece nel giro di 20 minuti l’acqua è arrivata al primo piano, ha raggiunto i 3 m in pochissimo tempo e lì ci siamo trovati intrappolati. Abbiamo chiamato i soccorsi che ci han subito risposto dicendo che sarebbero arrivati, ma nel frattempo quel pomeriggio aveva già esondato il fiume Savio a Cesena, quindi la protezione civile, i vigili del fuoco, che fino al giorno prima erano tutti a Faenza, erano già un po’ più sparsi nelle varie zone. Oltretutto nella mia via la corrente era così forte che i mezzi a motore sono riusciti ad entrare solo alle 04:00 di notte e noi non saremmo riusciti a resistere fino a quell’ora. I vigili ci dicevano di andare sui tetti, ma non abbiamo il lucernaio, quindi voleva dire andarci da fuori, galleggiando. La situazione era veramente pericolosa. (Nella foto la freccia indica il livello raggiunto dalle acque) A un certo punto un cugino di mio marito, sapendo dai social che il fiume aveva rotto l’argine proprio a casa nostra, l’ha chiamato e gli ha chiesto se fossimo già fuori. Dalla voce ha percepito che eravamo in pericolo e siccome è un atleta, ha fatto surf da ragazzo, si è messo la muta, ha preso la sua tavola e si è buttato nella corrente. Ha nuotato fino a casa nostra e spingendo il surf, uno alla volta, ci ha caricati su, portandoci in salvo fino alle mura della città, a 500 metri da casa nostra. Cosa hai visto una volta fuori? Immersi nella corrente era cambiata tutta la prospettiva. L’ acqua già superava i cartelli delle vie, quindi non sapevi più se fossi sulla strada o nel giardino di una casa. Siamo passati sopra i cancelli, sopra i garage e tanto eravamo alti che a un certo punto mi ha chiesto di aggrapparmi a quello che sembrava un cespuglio, ma in realtà, adesso che lo vedo, era un albero. Io sono stata l’ultima a salvarsi. Bagnati fradici, siamo stati accolti in casa da una signora che ci conosce. Ci ha fatto svestire nel suo bagno, dato vestiti puliti perché anche il freddo quella notte era tremendo e pioveva. Ci siamo riscaldati e poi siamo scappati a 6 km dalla città dove abita mia suocera. Siamo stati davvero fortunati perché tra i primi ad uscire. Soprattutto non abbiamo vissuto quello che poi in tanti ci hanno raccontato dopo, una vera notte di terrore in città. I bambini si sono accorti del pericolo? Si. Ho tre figli di 10, 8 e 6 anni. Il più piccolo a un certo punto continuava a correre dalle scale perché vedevamo alzarsi gradino per gradino l’acqua e mi diceva: “mancano 5 gradini, 4 quattro gradini. Andiamo in terrazzo, dobbiamo scappare” e noi dicevamo “stiamo qui alla finestra, perché fuori piove. Adesso arrivano i vigili”. Insomma, loro si sono accorti e pian piano hanno dovuto metabolizzare, soprattutto il grande. In un’ora noi abbiamo temuto di non farcela. Una volta dalla nonna erano più tranquilli anche se arrivati là hanno iniziato a capire che avevamo perso tutto. Mi dicevano, “mamma ma non abbiamo più gli zaini di scuola, i libri, e adesso?”. Ho spiegato loro che in tanti ci avrebbero aiutati. E così è stato. Come sono stati i primi giorni? Dove avete trovato riparo?  Siamo stati un paio di giorni da mia suocera perché non ci si poteva muovere in città. Poi, successivamente, siamo stati accolti da una zia di un amico di mio figlio che vive all’estero e che ci ha prestato per un mese la sua casetta in centro, 10 minuti a piedi da dove abitavamo, quindi con la possibilità di andare e iniziare a spalare. Eravamo stretti, ma veramente è stato un regalo grande e forse me ne sono accorta dopo, quando ho iniziato a sentire i racconti degli altri. Dopo hanno iniziato ad arrivare anche i volontari in tutta la città. Devo dire che a casa nostra, un po’ per il Movimento dei Focolari e un po’ perché mio marito ha vari contatti, sono sempre venuti amici. Sono arrivati da Parma, da Piacenza, dal Veneto e anche chi ha subito il terremoto nell’ Emilia anni fa, ha sentito proprio una chiamata a venire a dare una mano. C’è stato un clima bellissimo, di vero aiuto, ed è in questo clima che, pian piano, ho cominciato a buttar via tutto ma ero davvero serena. Spalare fango è una cosa totalizzante all’inizio, provi a fare del tuo meglio, nella fatica e ti accorgi poi che non sono le cose, gli oggetti che fanno la tua vita, ma tutto il resto. Tuo marito ha anche un ristorante… Sì. Lui dalle telecamere aveva visto che lì l’acqua per fortuna non c’era però aveva bisogno di andare a vedere di persona. Un giorno è partito alle sei del mattino pensando di fare l’autostrada ma anche quella era chiusa. Ci è venuta un’idea: “chiamiamo il vicesindaco, e diciamogli che se ti portano con la protezione civile al ristorante, tu ti metti a cucinare per tutti quelli di cui c’è bisogno”. E lui devo dire che ha accettato volentieri il nostro metterci a servizio, perché gli sfollati li erano già in tanti. Tutte le persone disabili, anziane, le avevano portate via prima per fortuna e le avevano mandate in questo albergo che è molto vicino al ristorante di mio marito, ma che non ha le cucine attive. Quindi mio marito e due dipendenti sono stati un giorno intero al ristorante, hanno fatto 700 coperti tra pranzo e cena. Di questi sfollati c’erano 100 persone, i vigili del fuoco, la protezione civile e siccome il ristorante si trova proprio sulla via Emilia, un punto di passaggio, tante delle persone che erano rimaste bloccate in strada, che avevano dormito in auto senza mangiare, sono arrivate al locale chiedendo aiuto. Tutta la zona di Cesena e Forlì era paralizzata. Adesso come vi organizzerete? Attualmente abbiamo lasciato la piccola casetta che ci ha ospitato. Ci trasferiremo in una casa che abbiamo al mare per un po’ e poi abbiamo preso un appartamento in affitto per 18 mesi in attesa di sistemare la nostra casa. La prospettiva è quella di rientrare a settembre 2024. Poi ci sono tanti punti interrogativi, prima di tutto capire se ci saranno le imprese che riescono a ristrutturare tutte queste case, perché siamo tanti. Parliamo di 12.000 persone fuori casa. 6000 famiglie solo nella nostra città e alcune case, le più vecchie, sono state dichiarate inagibili. Ora le case si devono asciugare. Noi abbiamo già distrutto tutto. Avevamo il parquet e l’abbiamo tolto, i controsoffitti a piano terra son venuti giù da soli quando è scesa l’acqua e con l’aiuto di tanti siamo riusciti almeno a staccare i sanitari. Adesso tutte le mattine andiamo ad aprire le finestre e la sera andiamo a chiuderle per accendere il deumidificatore. Per fortuna c’è l’estate. Se fosse capitato in autunno, sarebbe stato un disagio maggiore. La solidarietà continua?

Siamo stati un paio di giorni da mia suocera perché non ci si poteva muovere in città. Poi, successivamente, siamo stati accolti da una zia di un amico di mio figlio che vive all’estero e che ci ha prestato per un mese la sua casetta in centro, 10 minuti a piedi da dove abitavamo, quindi con la possibilità di andare e iniziare a spalare. Eravamo stretti, ma veramente è stato un regalo grande e forse me ne sono accorta dopo, quando ho iniziato a sentire i racconti degli altri. Dopo hanno iniziato ad arrivare anche i volontari in tutta la città. Devo dire che a casa nostra, un po’ per il Movimento dei Focolari e un po’ perché mio marito ha vari contatti, sono sempre venuti amici. Sono arrivati da Parma, da Piacenza, dal Veneto e anche chi ha subito il terremoto nell’ Emilia anni fa, ha sentito proprio una chiamata a venire a dare una mano. C’è stato un clima bellissimo, di vero aiuto, ed è in questo clima che, pian piano, ho cominciato a buttar via tutto ma ero davvero serena. Spalare fango è una cosa totalizzante all’inizio, provi a fare del tuo meglio, nella fatica e ti accorgi poi che non sono le cose, gli oggetti che fanno la tua vita, ma tutto il resto. Tuo marito ha anche un ristorante… Sì. Lui dalle telecamere aveva visto che lì l’acqua per fortuna non c’era però aveva bisogno di andare a vedere di persona. Un giorno è partito alle sei del mattino pensando di fare l’autostrada ma anche quella era chiusa. Ci è venuta un’idea: “chiamiamo il vicesindaco, e diciamogli che se ti portano con la protezione civile al ristorante, tu ti metti a cucinare per tutti quelli di cui c’è bisogno”. E lui devo dire che ha accettato volentieri il nostro metterci a servizio, perché gli sfollati li erano già in tanti. Tutte le persone disabili, anziane, le avevano portate via prima per fortuna e le avevano mandate in questo albergo che è molto vicino al ristorante di mio marito, ma che non ha le cucine attive. Quindi mio marito e due dipendenti sono stati un giorno intero al ristorante, hanno fatto 700 coperti tra pranzo e cena. Di questi sfollati c’erano 100 persone, i vigili del fuoco, la protezione civile e siccome il ristorante si trova proprio sulla via Emilia, un punto di passaggio, tante delle persone che erano rimaste bloccate in strada, che avevano dormito in auto senza mangiare, sono arrivate al locale chiedendo aiuto. Tutta la zona di Cesena e Forlì era paralizzata. Adesso come vi organizzerete? Attualmente abbiamo lasciato la piccola casetta che ci ha ospitato. Ci trasferiremo in una casa che abbiamo al mare per un po’ e poi abbiamo preso un appartamento in affitto per 18 mesi in attesa di sistemare la nostra casa. La prospettiva è quella di rientrare a settembre 2024. Poi ci sono tanti punti interrogativi, prima di tutto capire se ci saranno le imprese che riescono a ristrutturare tutte queste case, perché siamo tanti. Parliamo di 12.000 persone fuori casa. 6000 famiglie solo nella nostra città e alcune case, le più vecchie, sono state dichiarate inagibili. Ora le case si devono asciugare. Noi abbiamo già distrutto tutto. Avevamo il parquet e l’abbiamo tolto, i controsoffitti a piano terra son venuti giù da soli quando è scesa l’acqua e con l’aiuto di tanti siamo riusciti almeno a staccare i sanitari. Adesso tutte le mattine andiamo ad aprire le finestre e la sera andiamo a chiuderle per accendere il deumidificatore. Per fortuna c’è l’estate. Se fosse capitato in autunno, sarebbe stato un disagio maggiore. La solidarietà continua?  Assolutamente sì ed in varie forme. Ad esempio, all’inizio avevamo pensato di cercare una casa già arredata per non dover fare un doppio trasloco, però ci siamo accorti che la gente ha cominciato a regalare di tutto: armadi, materassi, camere, divani. Abbiamo scelto di prendere una casa vuota da poter iniziare a riarredare con questa provvidenza per poi, tra 18 mesi, riportar tutto a casa nostra, anche perché poi ci saranno sicuramente altre priorità. La gente è proprio contenta di aiutare e devo dire che per me è stata una lezione. Mi ricordo che un giorno, dopo la prima inondazione, avevo la casa sottosopra e la lavatrice rotta. Mi sono detta “io faccio tre buste, una di panni da lavare bianchi, una con i colorati, una con i neri e poi vado a lavorare. La prima collega che mi chiede ‘come ti posso aiutare?’, le dico ‘se sei pronta a tutto questi sono i panni da lavare’”. Non ho fatto in tempo a fare un passo a scuola che le avevo già distribuite. In questi casi si crea un legame più forte con la gente e soprattutto non mi sono vergognata di chiedere aiuto. Abbiamo accettato quanto ci veniva donato e sento che è un modo anche per mettermi a nudo di fronte ai miei bisogni e dire va bene, ci vogliamo bene così, per quello che siamo. Anche con i vicini si è creato un bel legame. Noi abitiamo lì da quattro anni e mezzo ma non ero mai entrata in tanti giardini dei vicini, perché comunque la vita è frenetica, si corre. Invece adesso si entra, ci si saluta, ci si aiuta. Che fase si apre adesso? È iniziata la seconda fase, quella della creazione di comitati cittadini per iniziare a comunicare con l’amministrazione comunale. Mi sarei tirata fuori subito per varie ragioni, soprattutto per aver ricoperto certi ruoli in passato, poi invece ho capito che senza espormi troppo, ascoltando, rimanendo dentro le chat, aiutando chi è responsabile di questi comitati, posso fare la mia parte. Lo devo ai miei figli che ancora mi chiedono “ma dobbiamo tornare a vivere proprio lì? Costruiamo una scala esterna che ci porta sul tetto la prossima volta?”. C’è bisogno di una cittadinanza attiva che tenga monitorate le situazioni. Ho sentito che anche la mia esperienza dovevo metterla a disposizione, nelle forme giuste, creando il più possibile connessioni, perché adesso, come sempre succede quando c’è da ricostruire, la paura più grande è quella di rimanere da soli. Sei speranzosa? Si, davvero. L’altro giorno dovevamo fare un regalino a questa signora che ci ha ospitato in casa sua per il primo mese e, dato che Faenza è città delle ceramiche, le ho preso una piastrella da appendere al muro con la frase “Le cose belle della vita spettinano”. Mi sono detta che questa è stata una grandissima spettinata, enorme. Ci metteremo anche del tempo a rimetterci in sesto e ce la faremo, ma sento che certe esperienze non le avrei potute fare senza aver vissuto questo momento così duro. Sento davvero di essere arrivata a quel punto in cui guardi all’essenziale, a quello che conta. È stato terribile, ma non riesco a pensare solo al disastro, che l’acqua abbia portato via tutto e sia finita lì. C’è molto, molto di più.

Assolutamente sì ed in varie forme. Ad esempio, all’inizio avevamo pensato di cercare una casa già arredata per non dover fare un doppio trasloco, però ci siamo accorti che la gente ha cominciato a regalare di tutto: armadi, materassi, camere, divani. Abbiamo scelto di prendere una casa vuota da poter iniziare a riarredare con questa provvidenza per poi, tra 18 mesi, riportar tutto a casa nostra, anche perché poi ci saranno sicuramente altre priorità. La gente è proprio contenta di aiutare e devo dire che per me è stata una lezione. Mi ricordo che un giorno, dopo la prima inondazione, avevo la casa sottosopra e la lavatrice rotta. Mi sono detta “io faccio tre buste, una di panni da lavare bianchi, una con i colorati, una con i neri e poi vado a lavorare. La prima collega che mi chiede ‘come ti posso aiutare?’, le dico ‘se sei pronta a tutto questi sono i panni da lavare’”. Non ho fatto in tempo a fare un passo a scuola che le avevo già distribuite. In questi casi si crea un legame più forte con la gente e soprattutto non mi sono vergognata di chiedere aiuto. Abbiamo accettato quanto ci veniva donato e sento che è un modo anche per mettermi a nudo di fronte ai miei bisogni e dire va bene, ci vogliamo bene così, per quello che siamo. Anche con i vicini si è creato un bel legame. Noi abitiamo lì da quattro anni e mezzo ma non ero mai entrata in tanti giardini dei vicini, perché comunque la vita è frenetica, si corre. Invece adesso si entra, ci si saluta, ci si aiuta. Che fase si apre adesso? È iniziata la seconda fase, quella della creazione di comitati cittadini per iniziare a comunicare con l’amministrazione comunale. Mi sarei tirata fuori subito per varie ragioni, soprattutto per aver ricoperto certi ruoli in passato, poi invece ho capito che senza espormi troppo, ascoltando, rimanendo dentro le chat, aiutando chi è responsabile di questi comitati, posso fare la mia parte. Lo devo ai miei figli che ancora mi chiedono “ma dobbiamo tornare a vivere proprio lì? Costruiamo una scala esterna che ci porta sul tetto la prossima volta?”. C’è bisogno di una cittadinanza attiva che tenga monitorate le situazioni. Ho sentito che anche la mia esperienza dovevo metterla a disposizione, nelle forme giuste, creando il più possibile connessioni, perché adesso, come sempre succede quando c’è da ricostruire, la paura più grande è quella di rimanere da soli. Sei speranzosa? Si, davvero. L’altro giorno dovevamo fare un regalino a questa signora che ci ha ospitato in casa sua per il primo mese e, dato che Faenza è città delle ceramiche, le ho preso una piastrella da appendere al muro con la frase “Le cose belle della vita spettinano”. Mi sono detta che questa è stata una grandissima spettinata, enorme. Ci metteremo anche del tempo a rimetterci in sesto e ce la faremo, ma sento che certe esperienze non le avrei potute fare senza aver vissuto questo momento così duro. Sento davvero di essere arrivata a quel punto in cui guardi all’essenziale, a quello che conta. È stato terribile, ma non riesco a pensare solo al disastro, che l’acqua abbia portato via tutto e sia finita lì. C’è molto, molto di più.

Maria Grazia Berretta (Intervista di Carlos Mana – Foto: gentilezza di Maria Chiara Campodoni)

E’ ancora possibile contribuire con la raccolta fondi per l’emergenza. Se vuoi donare fai click qui

(altro…)

Giu 27, 2023 | Cultura, Sociale

Il livello raggiunto dalle intelligenze artificiali ci pone davanti a nuovi interrogativi etici: come promuovere uno sviluppo tecnologico a misura umana? Call to action (chiamata all’azione) per sviluppatori e innovatori del mondo digitale. Un orizzonte che ci riguarda tutti. Giugno 2023, Istituto Universitario Sophia: sullo schermo dell’Aula magna una hostess digitale apre con eleganza il seminario “Verso un giuramento digitale / Towards a Digital Oath”. Stiamo attraversando una soglia: la preparazione ha preso avvio da tempo, ma l’accelerazione degli ultimi mesi dice qualcosa di nuovo.  Promosso da una piattaforma di soggetti – il centro di ricerca Sophia Global Studies, il Movimento Politico per l’Unità, NetOne, New Humanity e Digital Oath -, l’appuntamento vuole affrontare i temi più urgenti del mondo digitale secondo diverse prospettive: filosofiche, tecnologiche, etiche, sociali, politiche, fino a discutere la proposta di un “giuramento” che possa rappresentare per gli addetti ai lavori nel mondo digitale un analogo del Giuramento di Ippocrate per i medici. Dove nasce questa esigenza? Con quali obiettivi? Il mondo tecnologizzato tende a cambiare rapidamente e, sempre più spesso, ad una velocità superiore alla nostra capacità di adattamento. La complessità delle macchine e dei sistemi che strutturano la realtà interviene non solo sul nostro modo di vivere, ma anche sul modo di vedere il mondo e di pensare al futuro. Il livello raggiunto dalle “intelligenze artificiali” – IA, vede emergere, accanto all’entusiasmo per le loro capacità operative, una generale preoccupazione sulle nuove possibilità aperte da questi sistemi e sugli effetti che possono derivare dal loro utilizzo malevolo. La recente diffusione di ChatGPT (novembre 2022) e di tutti i suoi derivati ha avvicinato massivamente le IA al nostro quotidiano, facendo nascere nuove domande di senso legate alla comprensione di ciò che è umano e ciò che non lo è. Nel panorama mondiale l’evoluzione di questi apparati ha prodotto un certo disorientamento, non solo perché il loro utilizzo appare alla portata di tutti, ma soprattutto perché

Promosso da una piattaforma di soggetti – il centro di ricerca Sophia Global Studies, il Movimento Politico per l’Unità, NetOne, New Humanity e Digital Oath -, l’appuntamento vuole affrontare i temi più urgenti del mondo digitale secondo diverse prospettive: filosofiche, tecnologiche, etiche, sociali, politiche, fino a discutere la proposta di un “giuramento” che possa rappresentare per gli addetti ai lavori nel mondo digitale un analogo del Giuramento di Ippocrate per i medici. Dove nasce questa esigenza? Con quali obiettivi? Il mondo tecnologizzato tende a cambiare rapidamente e, sempre più spesso, ad una velocità superiore alla nostra capacità di adattamento. La complessità delle macchine e dei sistemi che strutturano la realtà interviene non solo sul nostro modo di vivere, ma anche sul modo di vedere il mondo e di pensare al futuro. Il livello raggiunto dalle “intelligenze artificiali” – IA, vede emergere, accanto all’entusiasmo per le loro capacità operative, una generale preoccupazione sulle nuove possibilità aperte da questi sistemi e sugli effetti che possono derivare dal loro utilizzo malevolo. La recente diffusione di ChatGPT (novembre 2022) e di tutti i suoi derivati ha avvicinato massivamente le IA al nostro quotidiano, facendo nascere nuove domande di senso legate alla comprensione di ciò che è umano e ciò che non lo è. Nel panorama mondiale l’evoluzione di questi apparati ha prodotto un certo disorientamento, non solo perché il loro utilizzo appare alla portata di tutti, ma soprattutto perché  dimostrano di fare qualcosa che prima era appannaggio degli esseri umani, con capacità quantitativamente superiori. Il fatto di trovarci davanti a sistemi che non sono “intelligenti” nel senso umano del termine e che gestiscono la loro base di conoscenza attraverso calcoli statistici non cambia il risultato finale: la sensazione di non essere più autori di scelte fondamentali, sfidati da macchine che sono un po’ meno “strumenti” e un po’ più “compagni di lavoro”. A questi interrogativi, il seminario “Verso un giuramento digitale / Towards a Digital Oath” ha aggiunto un tema centrale: interrogarsi sull’etica delle tecnologie significa interrogarsi sull’umano. È parere di molti, infatti, considerare lo sviluppo tecnologico come l’attività umana che più ci caratterizza. Effettivamente le tecnologie digitali, e in particolare le IA, sono quelle che riflettono più di altre, come in uno specchio, il nostro modo di essere e di intendere l’esistenza. Le crisi dell’ultimo secolo (valoriali, ambientali, sociali e politiche) sono strettamente correlate ad esse e ci dicono che allo sviluppo tecnologico deve essere affiancato un impegno educativo altrettanto determinato, in modo che ogni forma di progresso possa essere guidata da una più profonda coscientizzazione etica. Il senso di un “giuramento” per il mondo digitale va proprio in questa direzione. Il programma del seminario d’inizio giugno ha convocato esperti qualificati (link al programma). Dopo una prima panoramica generale sulle tecnologie digitali di oggi, il dibattito ha esplorato rischi e regolamentazioni legati al loro utilizzo in Italia e nell’UE, negli USA, in Brasile e in Cina, intrecciando soluzioni tecnologiche a questioni politiche, riflessioni filosofiche a fenomeni sociali.

dimostrano di fare qualcosa che prima era appannaggio degli esseri umani, con capacità quantitativamente superiori. Il fatto di trovarci davanti a sistemi che non sono “intelligenti” nel senso umano del termine e che gestiscono la loro base di conoscenza attraverso calcoli statistici non cambia il risultato finale: la sensazione di non essere più autori di scelte fondamentali, sfidati da macchine che sono un po’ meno “strumenti” e un po’ più “compagni di lavoro”. A questi interrogativi, il seminario “Verso un giuramento digitale / Towards a Digital Oath” ha aggiunto un tema centrale: interrogarsi sull’etica delle tecnologie significa interrogarsi sull’umano. È parere di molti, infatti, considerare lo sviluppo tecnologico come l’attività umana che più ci caratterizza. Effettivamente le tecnologie digitali, e in particolare le IA, sono quelle che riflettono più di altre, come in uno specchio, il nostro modo di essere e di intendere l’esistenza. Le crisi dell’ultimo secolo (valoriali, ambientali, sociali e politiche) sono strettamente correlate ad esse e ci dicono che allo sviluppo tecnologico deve essere affiancato un impegno educativo altrettanto determinato, in modo che ogni forma di progresso possa essere guidata da una più profonda coscientizzazione etica. Il senso di un “giuramento” per il mondo digitale va proprio in questa direzione. Il programma del seminario d’inizio giugno ha convocato esperti qualificati (link al programma). Dopo una prima panoramica generale sulle tecnologie digitali di oggi, il dibattito ha esplorato rischi e regolamentazioni legati al loro utilizzo in Italia e nell’UE, negli USA, in Brasile e in Cina, intrecciando soluzioni tecnologiche a questioni politiche, riflessioni filosofiche a fenomeni sociali.  «È necessario rendere visibile e sottoscrivibile un impegno concreto e universalmente condiviso – spiega Fadi Chehadé, già CEO di ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e promotore del “giuramento” per un’etica del mondo digitale, visiting professor all’Istituto Sophia – con cui sviluppatori, tecnici e fruitori delle tecnologie digitali possano ancorare saldamente il loro lavoro su un approccio umano-centrico». Fadi Chehadé ha accompagnato le prime tappe del percorso fin dal novembre 2019, quando un primo gruppo si era ritrovato a Trento (Italia) per dare forma al progetto. In seguito, il gruppo promotore ha coinvolto studiosi in vari Paesi e ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dall’ONU per il Global Digital Compact 2024. Oggi lo scopo del Digital Oath è preciso: suggerire linee guida e motivare eticamente gli sviluppatori e gli innovatori del mondo digitale a mettere al centro la dignità e la qualità della vita delle persone e delle comunità, il senso umano dell’esistenza, il rispetto dei diritti fondamentali e dell’ambiente. “La proposta di tradurre, per così dire, il Giuramento di Ippocrate per il mondo digitale – ricordano i promotori del convegno – è già emersa in vari studi internazionali, che sottolineano l’urgenza del tema e la responsabilità di chi crea e gestisce servizi digitali, amministra dati. Il pensiero non va solo alle nuove reti neurali ma anche ai social network, o alle criptovalute… Il nostro lavoro si aggiunge a quello di altre reti: occorre ora unire gli sforzi per una coalizione tra università, settore privato e organizzazioni impegnate nella scrittura di un codice etico, un protocollo di auto-regolamentazione di cui possano beneficiare persone, società e ambiente”. Sul nuovo sito di Digital Oath esiste una prima formulazione del giuramento a disposizione di tutti e le sottoscrizioni stanno arrivando; il testo è aperto a suggerimenti e modifiche con elaborazione progressiva. Il sito riporterà a breve anche le registrazioni e i documenti del Seminario. Anche se la strada è certamente in salita, a camminare siamo in tanti: è un orizzonte che ci riguarda tutti.

«È necessario rendere visibile e sottoscrivibile un impegno concreto e universalmente condiviso – spiega Fadi Chehadé, già CEO di ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e promotore del “giuramento” per un’etica del mondo digitale, visiting professor all’Istituto Sophia – con cui sviluppatori, tecnici e fruitori delle tecnologie digitali possano ancorare saldamente il loro lavoro su un approccio umano-centrico». Fadi Chehadé ha accompagnato le prime tappe del percorso fin dal novembre 2019, quando un primo gruppo si era ritrovato a Trento (Italia) per dare forma al progetto. In seguito, il gruppo promotore ha coinvolto studiosi in vari Paesi e ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dall’ONU per il Global Digital Compact 2024. Oggi lo scopo del Digital Oath è preciso: suggerire linee guida e motivare eticamente gli sviluppatori e gli innovatori del mondo digitale a mettere al centro la dignità e la qualità della vita delle persone e delle comunità, il senso umano dell’esistenza, il rispetto dei diritti fondamentali e dell’ambiente. “La proposta di tradurre, per così dire, il Giuramento di Ippocrate per il mondo digitale – ricordano i promotori del convegno – è già emersa in vari studi internazionali, che sottolineano l’urgenza del tema e la responsabilità di chi crea e gestisce servizi digitali, amministra dati. Il pensiero non va solo alle nuove reti neurali ma anche ai social network, o alle criptovalute… Il nostro lavoro si aggiunge a quello di altre reti: occorre ora unire gli sforzi per una coalizione tra università, settore privato e organizzazioni impegnate nella scrittura di un codice etico, un protocollo di auto-regolamentazione di cui possano beneficiare persone, società e ambiente”. Sul nuovo sito di Digital Oath esiste una prima formulazione del giuramento a disposizione di tutti e le sottoscrizioni stanno arrivando; il testo è aperto a suggerimenti e modifiche con elaborazione progressiva. Il sito riporterà a breve anche le registrazioni e i documenti del Seminario. Anche se la strada è certamente in salita, a camminare siamo in tanti: è un orizzonte che ci riguarda tutti.

Andrea Galluzzi

(altro…)

Il Premio Seelisberg viene assegnato ogni anno (dal 2022) dal Consiglio internazionale dei cristiani e degli ebrei (ICCJ), che ha avuto origine dalla conferenza di Seelisberg, e dal Centro per la teologia interculturale e lo studio delle religioni dell’Università di Salisburgo. Vengono omaggiate persone che hanno svolto ruoli importanti attraverso i loro percorsi di studi e insegnamento nel promuovere il riavvicinamento tra ebrei e cristiani. Il Prof. Dott. Joseph Sievers (Premio Seelisberg 2023), è nato in Germania e ha iniziato i suoi studi all’Università di Vienna e all’Università Ebraica di Gerusalemme. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Antica presso la Columbia University (1981) e una Lic. Teol. della Pontificia Università Gregoriana (1997). Ha insegnato presso CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. e altre istituzioni negli Stati Uniti, in Italia e in Israele. Dal 1991 al 2023, ha insegnato Storia e letteratura ebraica del periodo ellenistico presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove è stato professore ordinario. Inoltre, dal 2003 al 2009 è stato Direttore del Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1965 è membro del Movimento dei Focolari, con il cui Centro per il Dialogo Interreligioso collabora dal 1996. Ha pubblicato diversi libri e numerosi articoli, soprattutto nell’ambito della Storia del Secondo Tempio (in particolare Flavio Giuseppe) e le relazioni ebraico-cristiane. Con Amy-Jill Levine ha curato The Pharisees (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2021; traduzione italiana Milano, San Paolo, 2021; traduzione tedesca prevista per il 2024). Professor Sievers, cosa ha significato per lei ricevere questo premio? È stata una grande sorpresa e quando mi hanno chiesto di dire qualcosa sulla mia esperienza ho provato una grande gratitudine guardando indietro, ripensando a tutti i momenti, a tutte le persone incontrate, alle situazioni in cui ho potuto esserci e a volte essere di aiuto. Una grande gratitudine e, al tempo stesso, una responsabilità per il presente e il futuro. Nel suo discorso in occasione della cerimonia di conferimento del Premio dice: “Le difficoltà possono aiutarci a capirci meglio. Le difficoltà possono unirci”. Nella sua lunga esperienza in questo dialogo, cos’è stato più difficile e cosa invece sorprendente a tal punto di dire ancora oggi “Si può fare”?

Il Premio Seelisberg viene assegnato ogni anno (dal 2022) dal Consiglio internazionale dei cristiani e degli ebrei (ICCJ), che ha avuto origine dalla conferenza di Seelisberg, e dal Centro per la teologia interculturale e lo studio delle religioni dell’Università di Salisburgo. Vengono omaggiate persone che hanno svolto ruoli importanti attraverso i loro percorsi di studi e insegnamento nel promuovere il riavvicinamento tra ebrei e cristiani. Il Prof. Dott. Joseph Sievers (Premio Seelisberg 2023), è nato in Germania e ha iniziato i suoi studi all’Università di Vienna e all’Università Ebraica di Gerusalemme. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Antica presso la Columbia University (1981) e una Lic. Teol. della Pontificia Università Gregoriana (1997). Ha insegnato presso CUNY, Seton Hall Univ., Fordham Univ. e altre istituzioni negli Stati Uniti, in Italia e in Israele. Dal 1991 al 2023, ha insegnato Storia e letteratura ebraica del periodo ellenistico presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove è stato professore ordinario. Inoltre, dal 2003 al 2009 è stato Direttore del Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1965 è membro del Movimento dei Focolari, con il cui Centro per il Dialogo Interreligioso collabora dal 1996. Ha pubblicato diversi libri e numerosi articoli, soprattutto nell’ambito della Storia del Secondo Tempio (in particolare Flavio Giuseppe) e le relazioni ebraico-cristiane. Con Amy-Jill Levine ha curato The Pharisees (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2021; traduzione italiana Milano, San Paolo, 2021; traduzione tedesca prevista per il 2024). Professor Sievers, cosa ha significato per lei ricevere questo premio? È stata una grande sorpresa e quando mi hanno chiesto di dire qualcosa sulla mia esperienza ho provato una grande gratitudine guardando indietro, ripensando a tutti i momenti, a tutte le persone incontrate, alle situazioni in cui ho potuto esserci e a volte essere di aiuto. Una grande gratitudine e, al tempo stesso, una responsabilità per il presente e il futuro. Nel suo discorso in occasione della cerimonia di conferimento del Premio dice: “Le difficoltà possono aiutarci a capirci meglio. Le difficoltà possono unirci”. Nella sua lunga esperienza in questo dialogo, cos’è stato più difficile e cosa invece sorprendente a tal punto di dire ancora oggi “Si può fare”?  Ci sono stati vari momenti difficili, ma uno che ricordo in modo particolare è quando dovevamo organizzare un incontro di dialogo a Gerusalemme nel 2009. Qualche settimana dopo un conflitto, un’operazione che ha portato tanti morti e feriti. Poi nello stesso periodo c’era stata anche la situazione del vescovo (Richard Nelson) Williamson che negava l’olocausto. C’erano difficoltà da tutte le parti che rendevano molto difficile un dialogo aperto. Tuttavia, siamo riusciti a fare questo incontro. Siamo andati avanti e sono stati momenti di comunione molto forti, spirituali, al di là di tutti i problemi. E poi mi chiede anche le cose che sono state possibili, nonostante le difficoltà? E certamente non è stato facile organizzare un convegno sui farisei e poi pubblicare un libro. C’erano vari punti in cui mi sembrava la strada fosse sbarrata. O per ragioni economiche o perché qualcuno non era d’accordo con quello che si voleva fare, o perché sembrava impossibile avere un’udienza col Papa, per un convegno di questo tipo… Invece collaborando, ed è stata veramente una collaborazione, specialmente con una collega ebrea, ma anche con altri, è stato possibile risolvere questi problemi per dare qualcosa che fosse basato su studi seri ma si indirizzasse a situazioni concrete anche nelle chiese, nelle parrocchie. Certamente c’è stato un successo che non ha avuto subito degli effetti dappertutto, ma per esempio un Vescovo mi ha scritto “ecco, adesso dobbiamo cambiare tutto il nostro insegnamento sui farisei e sull’ebraismo nei seminari”. Questo già è qualcosa. In che modo la sua appartenenza al Movimento dei Focolari ha inciso su questa esperienza? Senza il Movimento dei focolari probabilmente non sarei entrato in questo ambito. È venuto dal Movimento la spinta a studiare le lingue della Bibbia e poi da questo è venuto tutto il resto. Sono entrato in focolare proprio il 28 ottobre 1965, era un giovedì. Io sono arrivato in focolare a Colonia (Germania) con la mia bicicletta, portata in treno con le due valigie la stessa sera in cui a Roma al Concilio, stavano approvando Nostra aetate (Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane). E questo per me ha sempre avuto un grande significato, legando l’impegno nel Movimento con quello per il dialogo. È stato chiamato anche a collaborare ufficialmente nel dialogo della Chiesa Cattolica con gli ebrei… Sì. Dal 2008 sono Consultore della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, commissione della Santa Sede. E ho partecipato a diversi incontri dell’ ILC a Buenos Aires, Città del Capo o ancora Budapest, Madrid, Varsavia, Roma … E si fanno dei passi in avanti?

Ci sono stati vari momenti difficili, ma uno che ricordo in modo particolare è quando dovevamo organizzare un incontro di dialogo a Gerusalemme nel 2009. Qualche settimana dopo un conflitto, un’operazione che ha portato tanti morti e feriti. Poi nello stesso periodo c’era stata anche la situazione del vescovo (Richard Nelson) Williamson che negava l’olocausto. C’erano difficoltà da tutte le parti che rendevano molto difficile un dialogo aperto. Tuttavia, siamo riusciti a fare questo incontro. Siamo andati avanti e sono stati momenti di comunione molto forti, spirituali, al di là di tutti i problemi. E poi mi chiede anche le cose che sono state possibili, nonostante le difficoltà? E certamente non è stato facile organizzare un convegno sui farisei e poi pubblicare un libro. C’erano vari punti in cui mi sembrava la strada fosse sbarrata. O per ragioni economiche o perché qualcuno non era d’accordo con quello che si voleva fare, o perché sembrava impossibile avere un’udienza col Papa, per un convegno di questo tipo… Invece collaborando, ed è stata veramente una collaborazione, specialmente con una collega ebrea, ma anche con altri, è stato possibile risolvere questi problemi per dare qualcosa che fosse basato su studi seri ma si indirizzasse a situazioni concrete anche nelle chiese, nelle parrocchie. Certamente c’è stato un successo che non ha avuto subito degli effetti dappertutto, ma per esempio un Vescovo mi ha scritto “ecco, adesso dobbiamo cambiare tutto il nostro insegnamento sui farisei e sull’ebraismo nei seminari”. Questo già è qualcosa. In che modo la sua appartenenza al Movimento dei Focolari ha inciso su questa esperienza? Senza il Movimento dei focolari probabilmente non sarei entrato in questo ambito. È venuto dal Movimento la spinta a studiare le lingue della Bibbia e poi da questo è venuto tutto il resto. Sono entrato in focolare proprio il 28 ottobre 1965, era un giovedì. Io sono arrivato in focolare a Colonia (Germania) con la mia bicicletta, portata in treno con le due valigie la stessa sera in cui a Roma al Concilio, stavano approvando Nostra aetate (Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane). E questo per me ha sempre avuto un grande significato, legando l’impegno nel Movimento con quello per il dialogo. È stato chiamato anche a collaborare ufficialmente nel dialogo della Chiesa Cattolica con gli ebrei… Sì. Dal 2008 sono Consultore della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, commissione della Santa Sede. E ho partecipato a diversi incontri dell’ ILC a Buenos Aires, Città del Capo o ancora Budapest, Madrid, Varsavia, Roma … E si fanno dei passi in avanti?  Un passo è già essere aperto a incontrarsi, a parlarsi e anche a superare le difficoltà nel percorso. A volte è meglio affrontare tutto con una cena insieme piuttosto che con delle lettere infuocate. Si fanno dei passi e certamente c’è molto di più da fare, c’è da espandere la rete. Cioè, la maggior parte dei cristiani e la maggior parte degli ebrei non sono coinvolti, a volte non sanno nemmeno che ci sono questi rapporti, che c’è questo cammino insieme. C’è ancora molto da fare per rendere conosciuto questo e applicarlo. Una cosa che ho imparato molto dai rapporti con gli ebrei è che le domande sono a volte più importanti delle risposte. E cioè io non devo e non posso pretendere di avere tutte le risposte e quindi non posso affrontare l’altro come qualcuno che ha trovato tutte le risposte e si rivolge a lui o a lei da una posizione di superiorità. La mia posizione è quella di essere un cercatore insieme. È questo, in modo più drammatico quando si affronta il tema della Shoah, dell’Olocausto, che è da affrontare insieme prima o poi. Una cosa essenziale è guardare, essere il più sensibile possibile agli impegni e alle necessità dell’altro. E poi essere anche aperti, e se si sbaglia si può sempre ricominciare se l’intenzione è giusta: entrare in punta di piedi nell’ambiente dell’altro, non con l’atteggiamento di chi dice “io so tutto”. Come ultima cosa, nel ricevere questo premio, oltre a sentirsi grato, c’è qualche stimolo per Joseph Sievers? Eh, sì. Per esempio, ci sono alcune domande aperte e questo mi stimola ad affrontarle di più. E forse addirittura mi dà un po’ di autorevolezza per poterle affrontare con certe persone. Non so se questo avverrà, ma è anche uno stimolo per portare avanti questo lavoro, che non è finito, che non sarà mai finito ma dove qualche passetto si può fare insieme.

Un passo è già essere aperto a incontrarsi, a parlarsi e anche a superare le difficoltà nel percorso. A volte è meglio affrontare tutto con una cena insieme piuttosto che con delle lettere infuocate. Si fanno dei passi e certamente c’è molto di più da fare, c’è da espandere la rete. Cioè, la maggior parte dei cristiani e la maggior parte degli ebrei non sono coinvolti, a volte non sanno nemmeno che ci sono questi rapporti, che c’è questo cammino insieme. C’è ancora molto da fare per rendere conosciuto questo e applicarlo. Una cosa che ho imparato molto dai rapporti con gli ebrei è che le domande sono a volte più importanti delle risposte. E cioè io non devo e non posso pretendere di avere tutte le risposte e quindi non posso affrontare l’altro come qualcuno che ha trovato tutte le risposte e si rivolge a lui o a lei da una posizione di superiorità. La mia posizione è quella di essere un cercatore insieme. È questo, in modo più drammatico quando si affronta il tema della Shoah, dell’Olocausto, che è da affrontare insieme prima o poi. Una cosa essenziale è guardare, essere il più sensibile possibile agli impegni e alle necessità dell’altro. E poi essere anche aperti, e se si sbaglia si può sempre ricominciare se l’intenzione è giusta: entrare in punta di piedi nell’ambiente dell’altro, non con l’atteggiamento di chi dice “io so tutto”. Come ultima cosa, nel ricevere questo premio, oltre a sentirsi grato, c’è qualche stimolo per Joseph Sievers? Eh, sì. Per esempio, ci sono alcune domande aperte e questo mi stimola ad affrontarle di più. E forse addirittura mi dà un po’ di autorevolezza per poterle affrontare con certe persone. Non so se questo avverrà, ma è anche uno stimolo per portare avanti questo lavoro, che non è finito, che non sarà mai finito ma dove qualche passetto si può fare insieme.

Francesco – devono essere risolte con interventi del magistero» (Es. ap. Amoris laetizia, n. 3), risulta decisivo l’ascolto del sensus fidelium dell’intero popolo di Dio (pastori e fedeli) nella varietà delle culture che lo compongono. Il dialogo tra teologia e diritto risulta, dunque, animato da un sincero processo di inculturazione senza del quale si corre il reale rischio di porre le basi di una inosservanza pratica dei principi generali enunciati dalla chiesa. «Il punto – sottolinea il prof. Vincenzo Di Pilato, coordinatore accademico del CEG – è proprio questo: come rendere effettiva la partecipazione attiva di tutti i fedeli all’interno delle nostre assemblee sinodali? Resterà solo consultiva? O sarà anche deliberativa? Ciò significherà giungere a una trattativa per una “concessione” giuridica o “riconoscere” la capacità decisionale del soggetto collettivo dell’agire ecclesiale così come emerge dall’ecclesiologia del Vaticano II e del magistero postconciliare? E sarà, pertanto, necessario un aggiornamento del Codice di diritto canonico?». Nel saluto iniziale ai partecipanti il card. Mario Grech, Segretario generale del Sinodo, ha evidenziato come il cammino sinodale entra in una nuova fase: esso è chiamato a diventare dinamica generativa e non semplicemente un evento tra gli altri. Non si può, infatti, ascoltare lo Spirito Santo senza ascoltare il popolo santo di Dio in quella “reciprocità” che lo costituisce “Corpo di Cristo”. In questo legame comunionale prende così forma quella particolare metodologia della conversazione nello Spirito, ben

Francesco – devono essere risolte con interventi del magistero» (Es. ap. Amoris laetizia, n. 3), risulta decisivo l’ascolto del sensus fidelium dell’intero popolo di Dio (pastori e fedeli) nella varietà delle culture che lo compongono. Il dialogo tra teologia e diritto risulta, dunque, animato da un sincero processo di inculturazione senza del quale si corre il reale rischio di porre le basi di una inosservanza pratica dei principi generali enunciati dalla chiesa. «Il punto – sottolinea il prof. Vincenzo Di Pilato, coordinatore accademico del CEG – è proprio questo: come rendere effettiva la partecipazione attiva di tutti i fedeli all’interno delle nostre assemblee sinodali? Resterà solo consultiva? O sarà anche deliberativa? Ciò significherà giungere a una trattativa per una “concessione” giuridica o “riconoscere” la capacità decisionale del soggetto collettivo dell’agire ecclesiale così come emerge dall’ecclesiologia del Vaticano II e del magistero postconciliare? E sarà, pertanto, necessario un aggiornamento del Codice di diritto canonico?». Nel saluto iniziale ai partecipanti il card. Mario Grech, Segretario generale del Sinodo, ha evidenziato come il cammino sinodale entra in una nuova fase: esso è chiamato a diventare dinamica generativa e non semplicemente un evento tra gli altri. Non si può, infatti, ascoltare lo Spirito Santo senza ascoltare il popolo santo di Dio in quella “reciprocità” che lo costituisce “Corpo di Cristo”. In questo legame comunionale prende così forma quella particolare metodologia della conversazione nello Spirito, ben

La seconda alluvione, quella in cui siamo scappati, è arrivata di sera. Verso le 20:30 si è rotto l’argine del fiume proprio sopra casa nostra e noi, fino a quel momento, siccome eravamo attrezzati con una pompa dentro casa, non eravamo usciti convinti di poter controllare il flusso delle pompe, tenere l’acqua bassa anche con l’aiuto di sacchi di sabbia. Invece nel giro di 20 minuti l’acqua è arrivata al primo piano, ha raggiunto i 3 m in pochissimo tempo e lì ci siamo trovati intrappolati. Abbiamo chiamato i soccorsi che ci han subito risposto dicendo che sarebbero arrivati, ma nel frattempo quel pomeriggio aveva già esondato il fiume Savio a Cesena, quindi la protezione civile, i vigili del fuoco, che fino al giorno prima erano tutti a Faenza, erano già un po’ più sparsi nelle varie zone. Oltretutto nella mia via la corrente era così forte che i mezzi a motore sono riusciti ad entrare solo alle 04:00 di notte e noi non saremmo riusciti a resistere fino a quell’ora. I vigili ci dicevano di andare sui tetti, ma non abbiamo il lucernaio, quindi voleva dire andarci da fuori, galleggiando. La situazione era veramente pericolosa. (Nella foto la freccia indica il livello raggiunto dalle acque) A un certo punto un cugino di mio marito, sapendo dai social che il fiume aveva rotto l’argine proprio a casa nostra, l’ha chiamato e gli ha chiesto se fossimo già fuori. Dalla voce ha percepito che eravamo in pericolo e siccome è un atleta, ha fatto surf da ragazzo, si è messo la muta, ha preso la sua tavola e si è buttato nella corrente. Ha nuotato fino a casa nostra e spingendo il surf, uno alla volta, ci ha caricati su, portandoci in salvo fino alle mura della città, a 500 metri da casa nostra. Cosa hai visto una volta fuori? Immersi nella corrente era cambiata tutta la prospettiva. L’ acqua già superava i cartelli delle vie, quindi non sapevi più se fossi sulla strada o nel giardino di una casa. Siamo passati sopra i cancelli, sopra i garage e tanto eravamo alti che a un certo punto mi ha chiesto di aggrapparmi a quello che sembrava un cespuglio, ma in realtà, adesso che lo vedo, era un albero. Io sono stata l’ultima a salvarsi. Bagnati fradici, siamo stati accolti in casa da una signora che ci conosce. Ci ha fatto svestire nel suo bagno, dato vestiti puliti perché anche il freddo quella notte era tremendo e pioveva. Ci siamo riscaldati e poi siamo scappati a 6 km dalla città dove abita mia suocera. Siamo stati davvero fortunati perché tra i primi ad uscire. Soprattutto non abbiamo vissuto quello che poi in tanti ci hanno raccontato dopo, una vera notte di terrore in città. I bambini si sono accorti del pericolo? Si. Ho tre figli di 10, 8 e 6 anni. Il più piccolo a un certo punto continuava a correre dalle scale perché vedevamo alzarsi gradino per gradino l’acqua e mi diceva: “mancano 5 gradini, 4 quattro gradini. Andiamo in terrazzo, dobbiamo scappare” e noi dicevamo “stiamo qui alla finestra, perché fuori piove. Adesso arrivano i vigili”. Insomma, loro si sono accorti e pian piano hanno dovuto metabolizzare, soprattutto il grande. In un’ora noi abbiamo temuto di non farcela. Una volta dalla nonna erano più tranquilli anche se arrivati là hanno iniziato a capire che avevamo perso tutto. Mi dicevano, “mamma ma non abbiamo più gli zaini di scuola, i libri, e adesso?”. Ho spiegato loro che in tanti ci avrebbero aiutati. E così è stato. Come sono stati i primi giorni? Dove avete trovato riparo?