5 Giu 2017 | Focolari nel Mondo

La Settimana di Economia Biblica,si tiene al al Polo Lionello Bonfanti (Loppiano), con un programma ricco e stimolante.Tutte le informazioni sul corso e sono reperibili su www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/ La Bibbia è un testo sorprendente per chi cerca nuove parole e nuove riflessioni, da affidare all’economia di oggi, che ha impoverito i beni soffocandoli con le merci e ha tolto dall’orizzonte tutto ciò che non è in vendita. Obiettivo di questa prima Settimana di Economia Biblica è cominciare la scoperta di queste parole nuove, attraversando due libri dell’Antico Testamento: la Genesi e gli scritti di Giobbe, due testi in cui compaiono per la prima volta alcune parole tipicamente economiche, il cui senso può essere qui riscoperto da prospettive antropologiche profonde. Partendo da questi testi si articolerà il programma della settimana che sarà possibile seguire anche in streaming, con un collegamento dedicato ed un costo agevolato. · Il programma prevede per la prima giornata, il 5 giugno pomeriggio, l’ introduzione di Luigino Bruni dal titolo: La Bibbia, una mappa per la vita. · Il martedì 6 ed il mercoledì 7 giugno saranno dedicati invece al libro della Genesi con focus rispettivamente su: “Genesi. Mercato e relazioni umane” e “Genesi. La fraternità nel ciclo di Giuseppe l’egiziano“. Il martedì pomeriggio verrà arricchito dagli approfondimenti di due scienziati dell’Università di Udine: il prof. Angelo Vianello, biologo vegetale, interverrà su: “Sapere e fede, un confronto credibile“, mentre il prof. Francesco Nazzi, Entomologo, offrirà ai corsisti una relazione dal titolo: “Cooperazione e altruismo in natura“. · Dal giovedi 8 giugno mattina il focus del corso passerà al libro di Giobbe con una giornata dedicata a: “Giobbe e la sfida della gratuità” nell’ambito della quale offrirà un contributo anche il prof. Sergio Premoli, psicoanalista. La sera del giovedì, recital dal titolo: “In viaggio con Giobbe, uomo accanto a uomo“, sui testi di Luigino Bruni, con Pasquale Ianiro e Paolo Fermani, aperto a tutti. · Il venerdì 9 giugno Luigino Bruni affronterà uno dei temi che più gli stanno a cuore, “Merito e meritocrazia nel libro di Giobbe“. · Il sabato 10 giugno, le conclusioni del corso con le conclusioni e le prospettive. Durante la settimana sono previsti anche laboratori e workshop di approfondimento. Si prospetta una settimana di corso intensa e interessante, invitiamo tutti coloro che avvertono il desiderio di approfondire questa particolare prospettiva biblica come chiave di lettura della vita economica attuale a non esitare a iscriversi. Per gli ordini religiosi, è possibile accedere al corso anche tramite i voucher aziendali Fond.E.R.. tutti i dettagli sono presenti in questo link: http://www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/

La Settimana di Economia Biblica,si tiene al al Polo Lionello Bonfanti (Loppiano), con un programma ricco e stimolante.Tutte le informazioni sul corso e sono reperibili su www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/ La Bibbia è un testo sorprendente per chi cerca nuove parole e nuove riflessioni, da affidare all’economia di oggi, che ha impoverito i beni soffocandoli con le merci e ha tolto dall’orizzonte tutto ciò che non è in vendita. Obiettivo di questa prima Settimana di Economia Biblica è cominciare la scoperta di queste parole nuove, attraversando due libri dell’Antico Testamento: la Genesi e gli scritti di Giobbe, due testi in cui compaiono per la prima volta alcune parole tipicamente economiche, il cui senso può essere qui riscoperto da prospettive antropologiche profonde. Partendo da questi testi si articolerà il programma della settimana che sarà possibile seguire anche in streaming, con un collegamento dedicato ed un costo agevolato. · Il programma prevede per la prima giornata, il 5 giugno pomeriggio, l’ introduzione di Luigino Bruni dal titolo: La Bibbia, una mappa per la vita. · Il martedì 6 ed il mercoledì 7 giugno saranno dedicati invece al libro della Genesi con focus rispettivamente su: “Genesi. Mercato e relazioni umane” e “Genesi. La fraternità nel ciclo di Giuseppe l’egiziano“. Il martedì pomeriggio verrà arricchito dagli approfondimenti di due scienziati dell’Università di Udine: il prof. Angelo Vianello, biologo vegetale, interverrà su: “Sapere e fede, un confronto credibile“, mentre il prof. Francesco Nazzi, Entomologo, offrirà ai corsisti una relazione dal titolo: “Cooperazione e altruismo in natura“. · Dal giovedi 8 giugno mattina il focus del corso passerà al libro di Giobbe con una giornata dedicata a: “Giobbe e la sfida della gratuità” nell’ambito della quale offrirà un contributo anche il prof. Sergio Premoli, psicoanalista. La sera del giovedì, recital dal titolo: “In viaggio con Giobbe, uomo accanto a uomo“, sui testi di Luigino Bruni, con Pasquale Ianiro e Paolo Fermani, aperto a tutti. · Il venerdì 9 giugno Luigino Bruni affronterà uno dei temi che più gli stanno a cuore, “Merito e meritocrazia nel libro di Giobbe“. · Il sabato 10 giugno, le conclusioni del corso con le conclusioni e le prospettive. Durante la settimana sono previsti anche laboratori e workshop di approfondimento. Si prospetta una settimana di corso intensa e interessante, invitiamo tutti coloro che avvertono il desiderio di approfondire questa particolare prospettiva biblica come chiave di lettura della vita economica attuale a non esitare a iscriversi. Per gli ordini religiosi, è possibile accedere al corso anche tramite i voucher aziendali Fond.E.R.. tutti i dettagli sono presenti in questo link: http://www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/

29 Ago 2016 | Focolari nel Mondo, Spiritualità

«Quel campanile della torre civica di Amatrice che segna le 3.36, è un’immagine forte per dire che cosa è accaduto questa notte. Quel minuto è stato l’ultimo per le tante vittime, sarà un minuto ricordato per sempre perché inciso nella carne e nel cuore dei loro famigliari, e sarà ricordato dal nostro Paese, la cui storia recente è anche una serie di orologi fermati per sempre dalla violenza degli uomini o da quella della terra. Anch’io lo ricorderò per sempre, perché questo urlo della terra ha raggiunto anche la casa dei miei genitori di Roccafluvione, a una ventina di km da Arquata del Tronto, dove mi trovavo per visitarli. Una lunga notte di paura, di dolore, di pensieri per Amatrice, Arquata, Accumuli, paesi della mia infanzia, vicino ai paesi dei miei nonni, borghi dove nelle estati accompagnavo mio padre che lì lavorava come venditore ambulante di polli. E poi ancora pensieri, pensieri che non facciamo mai, perché si possono fare solo nelle notti tremende. Pensavo che quel tempo misurato fino alle 3.36 dall’orologio del campanile, che era lì bloccato, morto, era solo una dimensione del tempo, quella che i greci chiamavano kronos, ma che era solo la superficie, il suolo del tempo. Nel mondo c’è il nostro tempo gestito, addomesticato, costruito, usato per vivere.

«Quel campanile della torre civica di Amatrice che segna le 3.36, è un’immagine forte per dire che cosa è accaduto questa notte. Quel minuto è stato l’ultimo per le tante vittime, sarà un minuto ricordato per sempre perché inciso nella carne e nel cuore dei loro famigliari, e sarà ricordato dal nostro Paese, la cui storia recente è anche una serie di orologi fermati per sempre dalla violenza degli uomini o da quella della terra. Anch’io lo ricorderò per sempre, perché questo urlo della terra ha raggiunto anche la casa dei miei genitori di Roccafluvione, a una ventina di km da Arquata del Tronto, dove mi trovavo per visitarli. Una lunga notte di paura, di dolore, di pensieri per Amatrice, Arquata, Accumuli, paesi della mia infanzia, vicino ai paesi dei miei nonni, borghi dove nelle estati accompagnavo mio padre che lì lavorava come venditore ambulante di polli. E poi ancora pensieri, pensieri che non facciamo mai, perché si possono fare solo nelle notti tremende. Pensavo che quel tempo misurato fino alle 3.36 dall’orologio del campanile, che era lì bloccato, morto, era solo una dimensione del tempo, quella che i greci chiamavano kronos, ma che era solo la superficie, il suolo del tempo. Nel mondo c’è il nostro tempo gestito, addomesticato, costruito, usato per vivere.  Ma al di sotto c’è un altro tempo: è il tempo della terra. Questo tempo non-umano, a volte dis-umano, comanda il tempo degli uomini, delle mamme, dei bambini. E pensavo che non siamo noi i padroni di questo tempo altro, più profondo, abissale, primitivo, che non segue il nostro passo, a volte è contro i passi di chi gli cammina sopra. E quando queste notti tremende avvertiamo quel tempo diverso sul quale noi camminiamo e costruiamo la nostra casa, nasce tutta nuova la certezza di essere “erba del campo”, bagnata e nutrita dal cielo, ma anche inghiottita dalla terra. La terra, quella vera e non quella romantica e ingenua delle ideologie, è assieme madre e matrigna. L’humus genera l’homo ma lo fa anche tornare polvere, a volte bene e nel momento propizio, ma altre volte male, troppo presto, con troppo dolore. L’umanesimo biblico lo sa molto bene, e per questo ha lottato molto contro i culti pagani dei popoli vicini che volevano fare della terra e della natura una divinità: la forza della terra ha sempre affascinato gli uomini che hanno cercato di comprarla con magia e sacrifici. E così, mentre cercavo, invano, di riprendere sonno, pensavo ai libri tremendi di Giobbe e di Qohelet, che si capiscono forse durante queste notti. Quei libri ci dicono che nessun Dio, nemmeno quello vero, può controllare la terra, perché anche Lui, una volta che entra nella storia umana, è vittima della misteriosa libertà della sua creazione. Neanche Dio può spiegarci perché i bambini muoiono schiacciati dalle antiche pietre dei nostri paesi, e non può spiegarcelo perché non lo sa, perché se lo sapesse sarebbe un idolo mostruoso. Dio, che oggi guarda la terra delle tre A (Arquata, Accumuli, Amatrice), può solo farsi le stesse nostre domande: può gridare, tacere, piangere insieme a noi. E magari ricordarci con le parole della Bibbia che tutto è vanità delle vanità: tutto è vapore, soffio, vento, nebbia, spreco, nulla, effimero. Vanitàin ebraico si scrive hebel, la stessa parola di Abele, il fratello ucciso da Caino. Tutto è vanità, tutto è un infinito Abele: il mondo è pieno di vittime. Questo lo possiamo sapere. Lo sappiamo, lo dimentichiamo troppo spesso. Queste notti e questi giorni tremendi ce lo fanno ricordare». Luigino Bruni Fonte: Città Nuova (altro…)

Ma al di sotto c’è un altro tempo: è il tempo della terra. Questo tempo non-umano, a volte dis-umano, comanda il tempo degli uomini, delle mamme, dei bambini. E pensavo che non siamo noi i padroni di questo tempo altro, più profondo, abissale, primitivo, che non segue il nostro passo, a volte è contro i passi di chi gli cammina sopra. E quando queste notti tremende avvertiamo quel tempo diverso sul quale noi camminiamo e costruiamo la nostra casa, nasce tutta nuova la certezza di essere “erba del campo”, bagnata e nutrita dal cielo, ma anche inghiottita dalla terra. La terra, quella vera e non quella romantica e ingenua delle ideologie, è assieme madre e matrigna. L’humus genera l’homo ma lo fa anche tornare polvere, a volte bene e nel momento propizio, ma altre volte male, troppo presto, con troppo dolore. L’umanesimo biblico lo sa molto bene, e per questo ha lottato molto contro i culti pagani dei popoli vicini che volevano fare della terra e della natura una divinità: la forza della terra ha sempre affascinato gli uomini che hanno cercato di comprarla con magia e sacrifici. E così, mentre cercavo, invano, di riprendere sonno, pensavo ai libri tremendi di Giobbe e di Qohelet, che si capiscono forse durante queste notti. Quei libri ci dicono che nessun Dio, nemmeno quello vero, può controllare la terra, perché anche Lui, una volta che entra nella storia umana, è vittima della misteriosa libertà della sua creazione. Neanche Dio può spiegarci perché i bambini muoiono schiacciati dalle antiche pietre dei nostri paesi, e non può spiegarcelo perché non lo sa, perché se lo sapesse sarebbe un idolo mostruoso. Dio, che oggi guarda la terra delle tre A (Arquata, Accumuli, Amatrice), può solo farsi le stesse nostre domande: può gridare, tacere, piangere insieme a noi. E magari ricordarci con le parole della Bibbia che tutto è vanità delle vanità: tutto è vapore, soffio, vento, nebbia, spreco, nulla, effimero. Vanitàin ebraico si scrive hebel, la stessa parola di Abele, il fratello ucciso da Caino. Tutto è vanità, tutto è un infinito Abele: il mondo è pieno di vittime. Questo lo possiamo sapere. Lo sappiamo, lo dimentichiamo troppo spesso. Queste notti e questi giorni tremendi ce lo fanno ricordare». Luigino Bruni Fonte: Città Nuova (altro…)

9 Lug 2016 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità

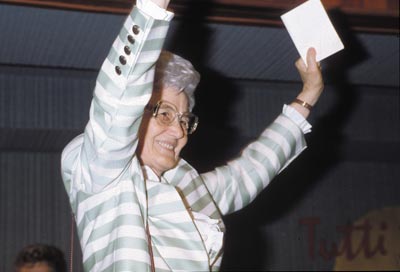

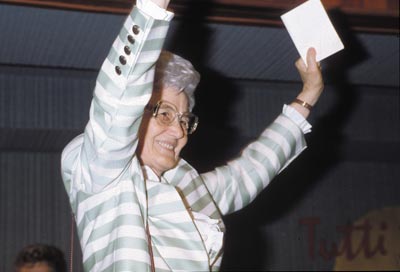

Chiara Lubich, Brasile 1991 – © Centro S. Chiara Audiovisivi

Chiara Lubich con i componenti della “Scuola Abba” (Luigino Bruni è il terzo da destra, terza fila) – © Centro S. Chiara Audiovisivi

Alla fine del secondo millennio, condividere gli utili delle imprese a favore di poveri e giovani rappresentava di per sé un’innovazione. Ma se nel 2016 continuiamo a incarnare la proposta EdC con quelle stesse forme, la proposta appare non abbastanza attraente e obsoleta, soprattutto per i giovani. ln un mondo sociale ed economico radicalmente cambiato, l’EdC è chiamata a rigenerarsi, come sta già facendo e come ha sempre fatto per essere arrivata viva alle sue “nozze d’argento”. E di nozze si tratta, perché ogni volta che un carisma riesce a incarnarsi, c’è un incontro sponsale tra cielo e terra, tra ideale e storia. Nozze come quelle di Cana, quando l’acqua divenne vino perché una donna vide che la gente non aveva più vino, ha creduto, chiesto e ottenuto il miracolo. L’Economia di Comunione continuerà a vivere e raggiungerà il 50° compleanno e oltre, se ci saranno donne e uomini con “occhi diversi”, capaci di accorgersi cosa manca alla gente del proprio tempo, di chiedere il miracolo dell’acqua diventata vino, dei profitti che diventano cibo del corpo e del cuore. Auguri EdC!». fonte: Città Nuova online http://www.cittanuova.it/c/455448/L_Economia_di_comunione_ha_25_anni.html (altro…)

Alla fine del secondo millennio, condividere gli utili delle imprese a favore di poveri e giovani rappresentava di per sé un’innovazione. Ma se nel 2016 continuiamo a incarnare la proposta EdC con quelle stesse forme, la proposta appare non abbastanza attraente e obsoleta, soprattutto per i giovani. ln un mondo sociale ed economico radicalmente cambiato, l’EdC è chiamata a rigenerarsi, come sta già facendo e come ha sempre fatto per essere arrivata viva alle sue “nozze d’argento”. E di nozze si tratta, perché ogni volta che un carisma riesce a incarnarsi, c’è un incontro sponsale tra cielo e terra, tra ideale e storia. Nozze come quelle di Cana, quando l’acqua divenne vino perché una donna vide che la gente non aveva più vino, ha creduto, chiesto e ottenuto il miracolo. L’Economia di Comunione continuerà a vivere e raggiungerà il 50° compleanno e oltre, se ci saranno donne e uomini con “occhi diversi”, capaci di accorgersi cosa manca alla gente del proprio tempo, di chiedere il miracolo dell’acqua diventata vino, dei profitti che diventano cibo del corpo e del cuore. Auguri EdC!». fonte: Città Nuova online http://www.cittanuova.it/c/455448/L_Economia_di_comunione_ha_25_anni.html (altro…)

5 Mar 2016 | Cultura

«Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]

«Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]  È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]

È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]  Ci sono molte cose buone nella nostra vita che non sono misurate sull’asse della nostra felicità, e alcune neanche sull’asse della felicità degli altri. Le scelte più importanti sono quasi sempre scelte tragiche: non scegliamo tra un bene e un male, ma tra due o più beni. E ci sono anche decisioni nelle quali usciamo dal registro del calcolo. E altri momenti dove non riusciamo neanche a scegliere, ma, forse, pronunciare docili soltanto un “sì”. La terra è abitata da molte donne e uomini che in certi momenti decisivi non cercano la propria felicità. Anche se Aristotele ci ha insegnato che la felicità (eudaimonia) è il fine ultimo, il sommo bene, nella vita i fini ultimi e i sommi beni sono più di uno, e possono entrare in conflitto tra di loro. Molte delle cose grandi e degne della vita si collocano all’incrocio di questi molti beni, ed è lì dove si fanno le scelte decisive. Felicità, verità, giustizia, fedeltà, sono tutti beni primari, originari, che non possono essere ricondotti a uno solo, fosse anche la felicità. Possiamo avere una chiara idea di quale è la scelta che ci farà più felici, possiamo includere in quella felicità quasi tutte le cose belle vita, anche quelle più alte, ma nonostante ciò possiamo decidere liberamente di non scegliere la nostra felicità se ci sono altri valori in gioco che ci chiamano. E magari alla fine scoprire una parola nuova: la gioia, che a differenza della felicità non può essere cercata, ma solo accolta come dono. Chi ha lasciato il proprio segno buono sulla terra, non ha vissuto la vita inseguendo la propria felicità. L’ha considerata troppo piccola. L’ha vista, qualche volta, ma non si è fermato a raccoglierla; ha preferito continuare a camminare dietro a una voce. Alla fine della corsa non resterà la felicità che abbiamo accumulato, ma se resterà qualcosa saranno cose molto più vere e serie. Siamo molto più grandi della nostra felicità. […] Luigino Bruni La voce dei giorni/1 – Leggi il testo intero in italiano (Fonte: Avvenire) (altro…)

Ci sono molte cose buone nella nostra vita che non sono misurate sull’asse della nostra felicità, e alcune neanche sull’asse della felicità degli altri. Le scelte più importanti sono quasi sempre scelte tragiche: non scegliamo tra un bene e un male, ma tra due o più beni. E ci sono anche decisioni nelle quali usciamo dal registro del calcolo. E altri momenti dove non riusciamo neanche a scegliere, ma, forse, pronunciare docili soltanto un “sì”. La terra è abitata da molte donne e uomini che in certi momenti decisivi non cercano la propria felicità. Anche se Aristotele ci ha insegnato che la felicità (eudaimonia) è il fine ultimo, il sommo bene, nella vita i fini ultimi e i sommi beni sono più di uno, e possono entrare in conflitto tra di loro. Molte delle cose grandi e degne della vita si collocano all’incrocio di questi molti beni, ed è lì dove si fanno le scelte decisive. Felicità, verità, giustizia, fedeltà, sono tutti beni primari, originari, che non possono essere ricondotti a uno solo, fosse anche la felicità. Possiamo avere una chiara idea di quale è la scelta che ci farà più felici, possiamo includere in quella felicità quasi tutte le cose belle vita, anche quelle più alte, ma nonostante ciò possiamo decidere liberamente di non scegliere la nostra felicità se ci sono altri valori in gioco che ci chiamano. E magari alla fine scoprire una parola nuova: la gioia, che a differenza della felicità non può essere cercata, ma solo accolta come dono. Chi ha lasciato il proprio segno buono sulla terra, non ha vissuto la vita inseguendo la propria felicità. L’ha considerata troppo piccola. L’ha vista, qualche volta, ma non si è fermato a raccoglierla; ha preferito continuare a camminare dietro a una voce. Alla fine della corsa non resterà la felicità che abbiamo accumulato, ma se resterà qualcosa saranno cose molto più vere e serie. Siamo molto più grandi della nostra felicità. […] Luigino Bruni La voce dei giorni/1 – Leggi il testo intero in italiano (Fonte: Avvenire) (altro…)

22 Nov 2015 | Cultura, Focolari nel Mondo, Spiritualità

“Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio” (San Paolo, Lettera ai Romani, 8) Molte sono le guerre che si combattono sul nostro pianeta, nelle nostre città, nei nostri quartieri. Le armi sono tante e diverse, ma tutte producono soltanto morti, feriti, distruzione. Passano i millenni, ma il fratello continua ancora a ripetere all’altro fratello “andiamo ai campi”. Ma tutte le volte che ricomponiamo la pace dopo i conflitti, rivive Abele, l’Adam passeggia di nuovo con Elohim nel giardino della terra, riusciamo a guardarci “occhi negli occhi” nella piena reciprocità e con gratuità assoluta. Tutte le volte che costruiamo e ricostruiamo la pace, la nostra azione si estende anche alla creazione, alla natura, alla terra. E quando smettiamo di essere custodi e neghiamo la pace, anche la terra, gli animali, le piante, vengono feriti, uccisi, umiliati, trascinati innocenti nel vortice della nostra violenza. Lo vediamo, sempre più chiaramente, ogni giorno. La pace, lo Shalom, è una grande parola biblica. È tra le più ricorrenti, forti, esigenti. La prima alleanza di Elohim con gli uomini arriva per ristabilire una pace-felicità originaria negata, per rigenerare lo Shalom primordiale tradito dal peccato di Caino e da quelli altrettanto atroci dei suoi figli. Ci volle un primo costruttore di pace, Noè, per far splendere di nuovo l’arcobaleno sulla terra, per rendere ancora possibile una ricreazione del mondo e degli uomini. I costruttori di pace sono sempre costruttori di arche per salvare un’umanità guastata. Sono dei giusti che sentono una chiamata a lasciare la loro terra per salvare la terra di tutti. Se il mondo vive ancora nonostante tutto il male che generiamo, è perché Noè non ha mai smesso di costruire arche. I profeti e i tanti “beati” della storia hanno tenuto vivo l’arcobaleno nel cielo non smettendo mai di costruire la pace su una terra sempre bagnata dal sangue dei fratelli. La mano di Noè e dei costruttori di arche di pace è stata finora più forte e creativa delle mani di Caino e degli armatori di navi da guerra. Ai costruttori di pace non è promessa la terra, né la visione di Dio, neanche la misericordia. A loro è promesso soltanto un nome: “Saranno chiamati figli di Dio”. Un nome però immenso, il più grande di tutti, e usato solo per loro. I costruttori di pace sono i pacificatori, coloro che ricompongono rapporti spezzati, che spendono la vita per risolvere i conflitti generati dagli altri. Lasciano la loro vita tranquilla per rendere più pacifiche le vite altrui. Costruttori di pace, edificatori di questo Shalom biblico, si diventa solo per vocazione. Non è una faccenda di sola generosità né di altruismo. Si può mettere in discussione la propria vita per lo Shalom degli altri e di tutti solo se una voce forte e più profonda ci chiama dentro. La costruzione della pace non è mai solo un mestiere, anche quando la costruzione e la ricostruzione di pace fa parte del nostro mestiere. A queste voci, a queste chiamate interiori, non si riesce a resistere: sono efficaci. E non si resiste neanche quando non sappiamo da chi e da dove provenga la voce che ci chiama: per essere costruttori di pace è sufficiente sentirla e rispondere (leggi tutto). Luigino Bruni Pubblicato su Avvenire il 18/10/2015 (altro…)

“Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio” (San Paolo, Lettera ai Romani, 8) Molte sono le guerre che si combattono sul nostro pianeta, nelle nostre città, nei nostri quartieri. Le armi sono tante e diverse, ma tutte producono soltanto morti, feriti, distruzione. Passano i millenni, ma il fratello continua ancora a ripetere all’altro fratello “andiamo ai campi”. Ma tutte le volte che ricomponiamo la pace dopo i conflitti, rivive Abele, l’Adam passeggia di nuovo con Elohim nel giardino della terra, riusciamo a guardarci “occhi negli occhi” nella piena reciprocità e con gratuità assoluta. Tutte le volte che costruiamo e ricostruiamo la pace, la nostra azione si estende anche alla creazione, alla natura, alla terra. E quando smettiamo di essere custodi e neghiamo la pace, anche la terra, gli animali, le piante, vengono feriti, uccisi, umiliati, trascinati innocenti nel vortice della nostra violenza. Lo vediamo, sempre più chiaramente, ogni giorno. La pace, lo Shalom, è una grande parola biblica. È tra le più ricorrenti, forti, esigenti. La prima alleanza di Elohim con gli uomini arriva per ristabilire una pace-felicità originaria negata, per rigenerare lo Shalom primordiale tradito dal peccato di Caino e da quelli altrettanto atroci dei suoi figli. Ci volle un primo costruttore di pace, Noè, per far splendere di nuovo l’arcobaleno sulla terra, per rendere ancora possibile una ricreazione del mondo e degli uomini. I costruttori di pace sono sempre costruttori di arche per salvare un’umanità guastata. Sono dei giusti che sentono una chiamata a lasciare la loro terra per salvare la terra di tutti. Se il mondo vive ancora nonostante tutto il male che generiamo, è perché Noè non ha mai smesso di costruire arche. I profeti e i tanti “beati” della storia hanno tenuto vivo l’arcobaleno nel cielo non smettendo mai di costruire la pace su una terra sempre bagnata dal sangue dei fratelli. La mano di Noè e dei costruttori di arche di pace è stata finora più forte e creativa delle mani di Caino e degli armatori di navi da guerra. Ai costruttori di pace non è promessa la terra, né la visione di Dio, neanche la misericordia. A loro è promesso soltanto un nome: “Saranno chiamati figli di Dio”. Un nome però immenso, il più grande di tutti, e usato solo per loro. I costruttori di pace sono i pacificatori, coloro che ricompongono rapporti spezzati, che spendono la vita per risolvere i conflitti generati dagli altri. Lasciano la loro vita tranquilla per rendere più pacifiche le vite altrui. Costruttori di pace, edificatori di questo Shalom biblico, si diventa solo per vocazione. Non è una faccenda di sola generosità né di altruismo. Si può mettere in discussione la propria vita per lo Shalom degli altri e di tutti solo se una voce forte e più profonda ci chiama dentro. La costruzione della pace non è mai solo un mestiere, anche quando la costruzione e la ricostruzione di pace fa parte del nostro mestiere. A queste voci, a queste chiamate interiori, non si riesce a resistere: sono efficaci. E non si resiste neanche quando non sappiamo da chi e da dove provenga la voce che ci chiama: per essere costruttori di pace è sufficiente sentirla e rispondere (leggi tutto). Luigino Bruni Pubblicato su Avvenire il 18/10/2015 (altro…)

La Settimana di Economia Biblica,si tiene al al Polo Lionello Bonfanti (Loppiano), con un programma ricco e stimolante.Tutte le informazioni sul corso e sono reperibili su www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/ La Bibbia è un testo sorprendente per chi cerca nuove parole e nuove riflessioni, da affidare all’economia di oggi, che ha impoverito i beni soffocandoli con le merci e ha tolto dall’orizzonte tutto ciò che non è in vendita. Obiettivo di questa prima Settimana di Economia Biblica è cominciare la scoperta di queste parole nuove, attraversando due libri dell’Antico Testamento: la Genesi e gli scritti di Giobbe, due testi in cui compaiono per la prima volta alcune parole tipicamente economiche, il cui senso può essere qui riscoperto da prospettive antropologiche profonde. Partendo da questi testi si articolerà il programma della settimana che sarà possibile seguire anche in streaming, con un collegamento dedicato ed un costo agevolato. · Il programma prevede per la prima giornata, il 5 giugno pomeriggio, l’ introduzione di Luigino Bruni dal titolo: La Bibbia, una mappa per la vita. · Il martedì 6 ed il mercoledì 7 giugno saranno dedicati invece al libro della Genesi con focus rispettivamente su: “Genesi. Mercato e relazioni umane” e “Genesi. La fraternità nel ciclo di Giuseppe l’egiziano“. Il martedì pomeriggio verrà arricchito dagli approfondimenti di due scienziati dell’Università di Udine: il prof. Angelo Vianello, biologo vegetale, interverrà su: “Sapere e fede, un confronto credibile“, mentre il prof. Francesco Nazzi, Entomologo, offrirà ai corsisti una relazione dal titolo: “Cooperazione e altruismo in natura“. · Dal giovedi 8 giugno mattina il focus del corso passerà al libro di Giobbe con una giornata dedicata a: “Giobbe e la sfida della gratuità” nell’ambito della quale offrirà un contributo anche il prof. Sergio Premoli, psicoanalista. La sera del giovedì, recital dal titolo: “In viaggio con Giobbe, uomo accanto a uomo“, sui testi di Luigino Bruni, con Pasquale Ianiro e Paolo Fermani, aperto a tutti. · Il venerdì 9 giugno Luigino Bruni affronterà uno dei temi che più gli stanno a cuore, “Merito e meritocrazia nel libro di Giobbe“. · Il sabato 10 giugno, le conclusioni del corso con le conclusioni e le prospettive. Durante la settimana sono previsti anche laboratori e workshop di approfondimento. Si prospetta una settimana di corso intensa e interessante, invitiamo tutti coloro che avvertono il desiderio di approfondire questa particolare prospettiva biblica come chiave di lettura della vita economica attuale a non esitare a iscriversi. Per gli ordini religiosi, è possibile accedere al corso anche tramite i voucher aziendali Fond.E.R.. tutti i dettagli sono presenti in questo link: http://www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/

La Settimana di Economia Biblica,si tiene al al Polo Lionello Bonfanti (Loppiano), con un programma ricco e stimolante.Tutte le informazioni sul corso e sono reperibili su www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/ La Bibbia è un testo sorprendente per chi cerca nuove parole e nuove riflessioni, da affidare all’economia di oggi, che ha impoverito i beni soffocandoli con le merci e ha tolto dall’orizzonte tutto ciò che non è in vendita. Obiettivo di questa prima Settimana di Economia Biblica è cominciare la scoperta di queste parole nuove, attraversando due libri dell’Antico Testamento: la Genesi e gli scritti di Giobbe, due testi in cui compaiono per la prima volta alcune parole tipicamente economiche, il cui senso può essere qui riscoperto da prospettive antropologiche profonde. Partendo da questi testi si articolerà il programma della settimana che sarà possibile seguire anche in streaming, con un collegamento dedicato ed un costo agevolato. · Il programma prevede per la prima giornata, il 5 giugno pomeriggio, l’ introduzione di Luigino Bruni dal titolo: La Bibbia, una mappa per la vita. · Il martedì 6 ed il mercoledì 7 giugno saranno dedicati invece al libro della Genesi con focus rispettivamente su: “Genesi. Mercato e relazioni umane” e “Genesi. La fraternità nel ciclo di Giuseppe l’egiziano“. Il martedì pomeriggio verrà arricchito dagli approfondimenti di due scienziati dell’Università di Udine: il prof. Angelo Vianello, biologo vegetale, interverrà su: “Sapere e fede, un confronto credibile“, mentre il prof. Francesco Nazzi, Entomologo, offrirà ai corsisti una relazione dal titolo: “Cooperazione e altruismo in natura“. · Dal giovedi 8 giugno mattina il focus del corso passerà al libro di Giobbe con una giornata dedicata a: “Giobbe e la sfida della gratuità” nell’ambito della quale offrirà un contributo anche il prof. Sergio Premoli, psicoanalista. La sera del giovedì, recital dal titolo: “In viaggio con Giobbe, uomo accanto a uomo“, sui testi di Luigino Bruni, con Pasquale Ianiro e Paolo Fermani, aperto a tutti. · Il venerdì 9 giugno Luigino Bruni affronterà uno dei temi che più gli stanno a cuore, “Merito e meritocrazia nel libro di Giobbe“. · Il sabato 10 giugno, le conclusioni del corso con le conclusioni e le prospettive. Durante la settimana sono previsti anche laboratori e workshop di approfondimento. Si prospetta una settimana di corso intensa e interessante, invitiamo tutti coloro che avvertono il desiderio di approfondire questa particolare prospettiva biblica come chiave di lettura della vita economica attuale a non esitare a iscriversi. Per gli ordini religiosi, è possibile accedere al corso anche tramite i voucher aziendali Fond.E.R.. tutti i dettagli sono presenti in questo link: http://www.pololionellobonfanti.it/settimana-economia-biblica-2017/

«Quel campanile della torre civica di Amatrice che segna le 3.36, è un’immagine forte per dire che cosa è accaduto questa notte. Quel minuto è stato l’ultimo per le tante vittime, sarà un minuto ricordato per sempre perché inciso nella carne e nel cuore dei loro famigliari, e sarà ricordato dal nostro Paese, la cui storia recente è anche una serie di orologi fermati per sempre dalla violenza degli uomini o da quella della terra. Anch’io lo ricorderò per sempre, perché questo urlo della terra ha raggiunto anche la casa dei miei genitori di Roccafluvione, a una ventina di km da Arquata del Tronto, dove mi trovavo per visitarli. Una lunga notte di paura, di dolore, di pensieri per Amatrice, Arquata, Accumuli, paesi della mia infanzia, vicino ai paesi dei miei nonni, borghi dove nelle estati accompagnavo mio padre che lì lavorava come venditore ambulante di polli. E poi ancora pensieri, pensieri che non facciamo mai, perché si possono fare solo nelle notti tremende. Pensavo che quel tempo misurato fino alle 3.36 dall’orologio del campanile, che era lì bloccato, morto, era solo una dimensione del tempo, quella che i greci chiamavano kronos, ma che era solo la superficie, il suolo del tempo. Nel mondo c’è il nostro tempo gestito, addomesticato, costruito, usato per vivere.

«Quel campanile della torre civica di Amatrice che segna le 3.36, è un’immagine forte per dire che cosa è accaduto questa notte. Quel minuto è stato l’ultimo per le tante vittime, sarà un minuto ricordato per sempre perché inciso nella carne e nel cuore dei loro famigliari, e sarà ricordato dal nostro Paese, la cui storia recente è anche una serie di orologi fermati per sempre dalla violenza degli uomini o da quella della terra. Anch’io lo ricorderò per sempre, perché questo urlo della terra ha raggiunto anche la casa dei miei genitori di Roccafluvione, a una ventina di km da Arquata del Tronto, dove mi trovavo per visitarli. Una lunga notte di paura, di dolore, di pensieri per Amatrice, Arquata, Accumuli, paesi della mia infanzia, vicino ai paesi dei miei nonni, borghi dove nelle estati accompagnavo mio padre che lì lavorava come venditore ambulante di polli. E poi ancora pensieri, pensieri che non facciamo mai, perché si possono fare solo nelle notti tremende. Pensavo che quel tempo misurato fino alle 3.36 dall’orologio del campanile, che era lì bloccato, morto, era solo una dimensione del tempo, quella che i greci chiamavano kronos, ma che era solo la superficie, il suolo del tempo. Nel mondo c’è il nostro tempo gestito, addomesticato, costruito, usato per vivere.

«Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]

«Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]  È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]

È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]