Sep 25, 2023 | Non classifié(e)

Observer les gestes d’amour des autres engendre parfois une tension qui, comme des aimants, nous attire, adoucit notre cœur et éveille en nous le désir de « participer », de faire la même chose. Ce fait ne passe pas inaperçu et peut contaminer véritablement beaucoup de monde. Poèmes pour la mère Les relations avec ma mère n’ont jamais été faciles. Elle critiquait ma foi, estimant que je me berçais d’illusions. Après mon départ de la maison, j’étais plutôt en relation avec mon père qui équilibrait sagement la situation. Un jour, il m’a appelé pour me dire que ma mère était à l’hôpital pour une maladie grave. En allant lui rendre visite, j’ai pensé à ce qui pourrait lui faire plaisir. Je savais qu’elle aimait les poèmes d’Attila József et je m’en suis procuré un livre audio. Ma mère n’était plus la même, elle était transformée par le chagrin. Mais dès qu’elle a commencé à écouter ces poèmes, ses yeux sont devenus aussi brillants comme s’il s’agissait d’un rêve. Mes visites ultérieures sont donc devenues une découverte ou une redécouverte de notre poète national, mais c’était une grande joie pour moi de voir qu’elle avait aussi fait participer d’autres malades à la lecture ou à l’écoute des poèmes. Grâce à ce geste de charité à leur égard, j’ai eu l’impression de connaître une autre personne : « Tu m’as appris qu’il faut aimer tout le monde », a-t-elle commenté. Et moi ? J’ai accueilli son dernier souffle serein et confiant. (L.M.L. – Hongrie) Trois fois par jour Dans les dépenses habituelles de notre budget familial, nous avions prévu une somme à mettre à la disposition de personnes dans le besoin. Seulement, ce jour-là, nous n’avions pas pu le réaliser car nous avions beaucoup de dépenses. C’était une vraie souffrance pour nous. Soudain, nos deux fils sont arrivés avec leurs porte-monnaies et, devant nous, ils ont versé tout le contenu, toutes leurs économies, sur la table. Mais cela ne s’est pas terminé là: lorsque la grand-mère est venue nous rendre visite et que les enfants lui ont raconté ce qu’ils avaient fait. Elle nous a regardés d’un air perplexe : « Mais comment aidez-vous les autres quand vous êtes vous-mêmes en difficulté ? » Avant que nous ayons pu répondre, le plus jeune a sauvé la situation : « Mais grand-mère, on mange trois fois par jour » ! Sur cette phrase, la sérénité est revenue et quelques jours plus tard, la grand-mère est revenue tenant une enveloppe : « C’est ma contribution, je la mets en commun avec vous… Après tout, moi aussi je mange trois fois par jour ! » (L.R. – Italie)

Édité par Maria Grazia Berretta

(extrait de Il Vangelo del Giorno, Nouvelle Citée, Année IX – No.1 septembre-octobre 2023)

Sep 22, 2023 | Non classifié(e)

Le 10ème congrès international de Sportmeet pour un Monde Uni s’est récemment tenu à São Sebastião, au Brésil. 20 ans après sa naissance, il continue de promouvoir une culture et une pratique du sport capables de contribuer à la paix, au développement et à la fraternité universelle. Un réseau mondial de sportifs, d’opérateurs et de professionnels du sport, d’hommes et de femmes de tous âges, cultures, ethnies, langues et religions qui vivent l’activité physique et sportive comme une réalité importante et positive pour la croissance intégrale de la personne humaine et de la communauté ; des personnes animées par le désir de contribuer, à travers le sport, au développement, à la paix et à la construction d’un monde plus uni. Telle est la mission de Sportmeet for a United World, expression dans le monde du sport de ce renouveau spirituel et social que le mouvement des Focolari veut contribuer à mettre en œuvre. Représentée aux Nations Unies par New Humanity, une ONG accréditée auprès de l’UNESCO, cette réalité a célébré son 20ème anniversaire il y a un mois à São Sebastião, au Brésil, où s’est tenu le 10ème Congrès international de Sportmeet pour un Monde Uni. Federica Comazzi, présidente et coordinatrice internationale, nous en parle. Federica, qui a participé à cette réunion et comment les activités ont-elles été réparties ? Quels étaient les objectifs et les thèmes abordés ? Le congrès a été construit en collaboration avec Ecoone, le MPpU (Mouvement Politique pour l’Unité) et la municipalité de São Sebastião (Brésil) qui, par l’intermédiaire du département des sports, a mis à disposition le théâtre municipal, le logement et le transport. En collaborant avec Ecoone et MPpU, Sportmeet s’est senti soutenu : le programme a été enrichi par leurs apports, ils se sont occupées des relations avec les autorités politiques et académiques et ont offert une contribution importante dans la rédaction du manifeste final signé à la fin de l’événement. L’objectif était de lancer un processus de refonte du sport dans une perspective socio-environnementale, à partir d’une réflexion sur les ombres et les lumières du sport contemporain, éclairée par un principe commun à différents peuples de différentes parties du monde : le Bien Vivre (Teko Porã en guarani, la langue des peuples indigènes présents sur le territoire de São Sebastião et dans d’autres parties de l’Amérique du Sud). Le congrès a réuni une centaine de personnes issues de huit institutions actives dans les domaines de l’éducation, du traitement des addictions et de la promotion sociale dans les banlieues des grandes métropoles et villes du Brésil, d’Argentine et de Colombie. Le programme s’est articulé autour de la présentation de plusieurs communications. Les après-midis étaient consacrés à des activités pratiques et à une étude approfondie de la culture locale. “Le sport, qui contribue à construire la fraternité entre les hommes, peut-il aussi contribuer à améliorer l’existence humaine d’un point de vue socio-environnemental ?” C’est l’une des questions qui a été au cœur du congrès. Après avoir observé la nature et la réalité locale au Brésil, quelle a été la réponse apportée ? Il est apparu clairement que la lutte contre la pauvreté ainsi qu’un nouveau paradigme économique (ne reposant pas exclusivement sur les paramètres quantitatifs de la croissance) s’imposent non seulement par nécessité, mais aussi comme une urgence. Dans ce contexte, il est apparu très clairement que le jeu et le sport constituent une force irremplaçable avec un potentiel énorme en termes de promotion humaine et de diffusion d’une culture de partage des ressources, éléments de base d’une écologie intégrale qui peut sauver l’humanité des désastres environnementaux. La définition du Bien Vivre nous aide à comprendre comment la fraternité universelle et le respect de la nature sont liés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un principe fermé et bien défini, puisqu’il s’enrichit du regard de tant de peuples de la terre, le Bien Vivre se définit à partir d’une triple harmonie : avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Le sport d’aujourd’hui, le sport officiel promu par le Mouvement olympique, a trop souvent une approche basée sur l’exploitation des ressources naturelles et humaines dans un seul but : l’argent. Il y a un déséquilibre entre ces harmonies et il est clair que ce manque a conduit ce grand contenant à se vider de ses valeurs. Il est nécessaire de retrouver le sens du jeu, tel qu’il a été conçu avant le Mouvement Olympique lui-même et expérimenté dans les communautés indigènes. Il porte en lui une valeur symbolique plus profonde qui nous conduit à une meilleure compréhension de ce que nous sommes. Il est nécessaire de repenser le jeu et le sport qui n’aient pas pour objectif premier l’intérêt de l’individu et n’exploitent donc pas les ressources, mais permettent la rencontre entre les hommes, la nature et les âmes. En célébrant ces 20 ans de parcours de Sportmeet, quels sont vos espoirs pour l’avenir ? L’expérience du Brésil, première rencontre internationale après la pandémie, a mis en évidence et confirmé deux aspects de la mission de Sportmeet. Tout d’abord, la dimension académique, à réaliser avec un noyau de professeurs de différentes universités et institutions dispersées sur les différents continents qui ont trouvé une résonance dans les valeurs et les expériences de Sportmeet par rapport à leur travail. Deuxièmement et conjointement à cette première orientation, une sphère d’action visant à un changement socioculturel dans le sport et par le sport : il s’agit de mettre en réseau les personnes des différentes organisations qui ont exprimé l’intérêt et l’utilité d’un espace commun, également pour échapper au risque d’isolement autoréférentiel. L’histoire de Sportmeet a mis en évidence un élément fondamental : la culture et la vie doivent aller de pair et peuvent s’enrichir et se nourrir mutuellement.

Maria Grazia Berretta

https://youtu.be/NtwiaVAYPdY

Sep 20, 2023 | Non classifié(e)

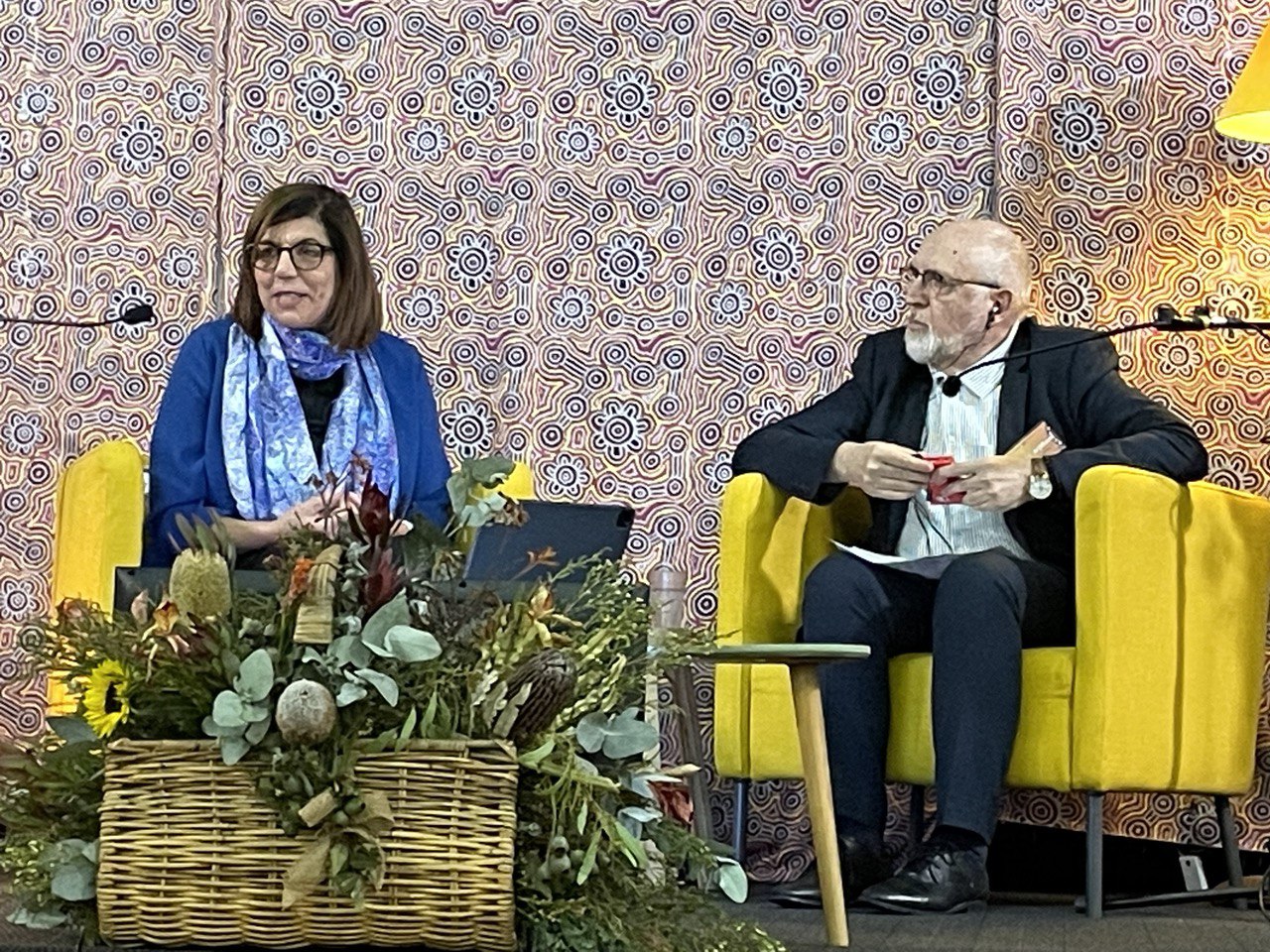

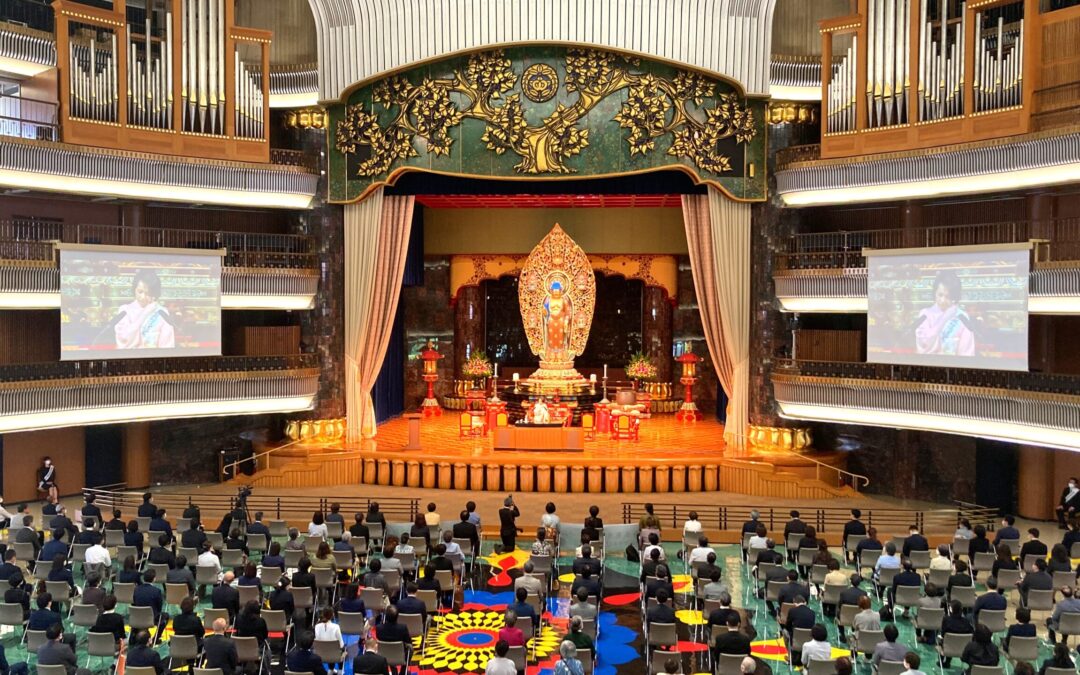

Une nouvelle étape pour le Cours de Formation à la Synodalité lancé en 2022 par le Centre Evangelii Gaudium (CEG), centre de formation au sein de l’Institut Universitaire Sophia (Loppiano – Italie) en synergie avec le Secrétariat général du Synode. Se former à la synodalité afin d’être des « disciples-missionnaires » au service de la fraternité universelle. C’est l’objet de la deuxième année du Cours de Formation à la Synodalité, cours inauguré le 12 septembre 2023 pour l’année 2023/2024 : https://www.youtube.com/watch?v=v0set08JiKY Lancé par le Centre « Evangelii Gaudium » (CEG), centre de formation théologique et pastorale au sein de l’Institut universitaire Sophia de Loppiano (Italie), avec la précieuse collaboration du Secrétariat général du Synode, le cours débutera le 6 novembre 2023. Pour en savoir plus, nous avons interviewé le professeur Vincenzo Di Pilato, professeur de théologie fondamentale à la Faculté de théologie des Pouilles en Italie et coordinateur du CEG. Professeur Di Pilato, quelle a été l’expérience de l’année dernière et quels fruits avez-vous récoltés ? La première année du cours en ligne sur la synodalité, qui s’est achevée en mai dernier, a été très riche et, je dirais, passionnante. Les 248 participants venaient du monde anglophone (Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Canada), d’Amérique latine (Brésil et presque tous les pays hispanophones), d’Asie (Singapour, Malaisie, Philippines, Corée, Inde), d’Afrique (Cameroun, Afrique du Sud, Nigeria, Congo, Kenya, Burundi) et de presque tous les pays européens. De nombreux représentants d’églises diocésaines ou nationales, engagés dans le processus synodal, y compris des prêtres, des religieuses et de nombreux laïcs, femmes et hommes. La majorité était composée de catholiques de toutes vocations : prêtres, religieuses, consacrés, laïcs, et même un évêque, mais aussi d’autres Églises sœurs. Bien que les vidéos et les textes des conférences aient été disponibles sur une plateforme web (surtout pour ceux qui ne pouvaient pas suivre à cause de l’inconfortable décalage horaire), des étudiants d’Asie se sont connectés en direct, à trois heures du matin (heure locale). C’était une expérience très forte. A la fin du Cours, au Centre de Spiritualité « Vinea mea » de Loppiano (Italie), nous avons vécu en juin, avec 130 d’entre eux, le quatrième et dernier module sous forme d’ateliers présentiels, en reprenant certains thèmes : cléricalisme, processus participatifs et discernement communautaire. Il est désormais clair que le Cours, qui s’ouvrira pour la deuxième année consécutive, représente une tentative de répondre, avec d’autres dans le monde entier, à l’appel que l’Esprit Saint, depuis les jours de la première Pentecôte, nous stimule à ‘sortir’ et que nous voulons encourager en pleine communion avec le Pape. Parmi les nombreuses lettres reçues, je rapporte celle d’une responsable diocésaine du chemin synodal en Malaisie : « Merci beaucoup pour les merveilleuses sessions. Je suis vraiment reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’apprendre tant de choses sur les origines de l’Église synodale et sur la synodalité. Cela m’a vraiment ouvert les yeux sur la grande sagesse et les perspectives offertes par l’Esprit Saint qui guide l’Église. Honnêtement, en écoutant les sessions du premier module, je me suis sentie tellement pauvre, mais en même temps enrichie. Et c’est la raison pour laquelle je m’inscrirai au prochain module ». Quels seront les thèmes abordés dans ce nouveau parcours ? Tout d’abord, nous essaierons d’être en phase avec ce qui sortira de l’Assemblée synodale d’octobre prochain. Nous regarderons le texte de base (Instrumentum laboris) sur lequel les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire du Synode d’octobre travailleront au Vatican et qui a recueilli les fruits du discernement communautaire de la phase d’écoute qui a commencé par la consultation du peuple de Dieu au niveau local, national et continental. Nous nous sommes rendu compte que certaines questions semblaient plus urgentes que d’autres. Par exemple : le fait d’exercer un ministère, les lieux et la méthode de participation, la formation pour devenir des « disciples-missionnaires » au service de la fraternité universelle. Chaque leçon de 3 heures se déroulera via le web tous les lundis de 18h à 21h entre novembre 2023 et mai 2024. Le cours sera donné en italien et traduit en anglais, portugais et espagnol. Cette année également, nous conclurons par une réunion résidentielle en présence, ici en Italie, sous forme d’atelier. Les inscriptions sont ouvertes sur ce lien : https://www.sophiauniversity.org/it/centro-evangelii-gaudium/. Le soutien actif reçu de la part du Secrétariat Général du Synode au cours de ces deux années nous encourage à aller de l’avant en étant des bâtisseurs d’unité dans l’Église et dans le monde, selon cette forme synodale avec laquelle Jésus a vécu son existence humaine et divine avec les Apôtres et avec tous ses disciples. Le fait de ‘sortir’ auquel l’Esprit Saint nous exhorte, par la voix limpide du Pape François, n’est pas, en fait, la même chose que se disperser, se fragmenter, mais c’est élargir notre intériorité individuelle sur celle de Jésus Abandonné et Ressuscité qui embrasse tout, toutes et tous. Comme le dit le titre du Document de travail pour l’étape continentale du Synode, il s’agit d’ « élargir l’espace de sa tente » (cf. Is 54,2).

Publié par Città Nuova, le livre « Synodalité et Participation. Le sujet ecclésial de la mission », édité par vous, qui comprend des contributions d’illustres personnalités du monde ecclésiastique et théologique. Quel est l’apport de ce texte à la lumière des documents recueillis jusqu’à présent au cours des différentes étapes du Parcours Synodal et aux portes de la nouvelle étape universelle ?

Publié par Città Nuova, le livre « Synodalité et Participation. Le sujet ecclésial de la mission », édité par vous, qui comprend des contributions d’illustres personnalités du monde ecclésiastique et théologique. Quel est l’apport de ce texte à la lumière des documents recueillis jusqu’à présent au cours des différentes étapes du Parcours Synodal et aux portes de la nouvelle étape universelle ?

Le livre rassemble les interventions d’un séminaire de recherche promu par le CEG, qui s’est tenu le 24 juin 2023 au Centre de spiritualité « Vinea mea » de Loppiano (Italie) et intitulé : « Participer/Présider/Décider. Racines sacramentelles et dynamiques de communion dans le cheminement du Peuple de Dieu en mission ». Il a vu la participation de plus de trente chercheurs, dont des théologiens et des canonistes, engagés à répondre à l’invitation – présente dans l’Instrumentum laboris – à rééquilibrer la relation entre deux principes ecclésiologiques fondamentaux : celui de l’ « autorité », fortement affirmé dans l’actuel Code de droit canonique, et celui de la « participation », que l’actuel Synode relance en tant que pratique ordinaire dans la vie de l’Église. Comment donc rendre effective – avons-nous demandé aux experts présents au Séminaire – cette participation active de chaque membre du peuple de Dieu (fidèles et pasteurs) à nos assemblées ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou bien sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une « concession » juridique ou plutôt de « reconnaître » la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle émerge de l’ecclésiologie du Concile Vatican II ? Faudra-t-il donc mettre à jour le Code de droit canonique ? Comme l’a souligné le Card. Mario Grech, Secrétaire général du Synode, le chemin synodal est entré dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et à ne pas se réduire à un simple moment solennel et transitoire de célébration. En effet, comment l’Église peut-elle se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint sans se mettre à l’écoute de tout le peuple saint de Dieu ? La réponse à cette question a un impact sur la pratique pastorale (pensez aux divers conseils paroissiaux et diocésains, etc.) et sur la formation, ainsi que sur la théologie et le droit canonique – comme l’a clairement souligné le card. Francesco Coccopalmerio, Severino Dianich, Alphonse Borras et le P. Coda dans leurs denses interventions contenues dans le livre récemment publié (https://edizionicittanuova.it/prodotto/sinodalita-e-partecipazione/).

Maria Grazia Berretta

Sep 15, 2023 | Non classifié(e)

Faisons de notre vie une louange continuelle à Dieu en reconnaissant son amour et la grandeur de ses œuvres dans notre vie. C’est à cela que nous invite ce Psaume. C’est aussi le fondement de toute prière, notamment lorsque, en aimant les frères et les sœurs que nous rencontrons, nous comprenons la plénitude de la gratitude. Une aide concrète pour les proches et les lointains La guerre en Ukraine semait également l’appréhension et la peur parmi nous. En réponse à ce tourbillon maléfique, au fur et à mesure que l’hiver dernier avançait, nous nous sommes engagés, avec des amis de la paroisse, à nous procurer des vêtements chauds, des générateurs et des torches à envoyer à nos voisins en Ukraine pour pallier leur manque d’électricité. Mais de fil en aiguille, nous avons étendu cette action de solidarité aux pauvres de notre ville. Nous ne les avions pas perçus et cette partie de la société est apparue à nos yeux, à laquelle nous n’avions pas prêté suffisamment d’attention auparavant. Quelqu’un nous a fait remarquer qu’il avait fallu la guerre en Ukraine pour nous ouvrir les yeux. Aujourd’hui, en plus de poursuivre les collectes pour les victimes de la guerre, nos bras s’activent pour ces proches voisins qui sont dans le besoin. (J.M. – Hongrie) Un espoir Dans la salle d’attente de la gare routière, je remarque une jeune femme belle et élégante mais son visage porte les signes d’une profonde souffrance. Nous montons dans le même bus. Au guichet de la gare, nous prenons le billet pour la même destination. En nous dirigeant vers le quai, je lui adresse quelques phrases. Malheureusement, notre train venait de partir et nous avions deux heures d’attente devant nous. Je lui propose de nous asseoir dans la salle d’attente. Voyant son visage toujours tendu, je mets de côté mes problèmes et ma fatigue et je décide de l’écouter. Elle me raconte les difficultés qu’elle vit depuis des mois et je me surprends à revivre un drame que j’ai vécu. Je lui en parle. Plus tard, pendant le trajet, la discussion devient si intense que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes arrivés à destination. J’essaie de lui dire au revoir, mais elle veut m’accompagner jusqu’à l’endroit où je dois me rendre pour ne pas interrompre la conversation. Maintenant, son visage est détendu, son fardeau est allégé. C’est l’heure des adieux. Je ne la reverrai peut-être jamais, mais je suis sûre que l’espoir l’anime. (R.A. – Angleterre) On vit de sourires Il est gratifiant pour moi, qui suis médecin en soins palliatifs, d’être accueillie le matin par le sourire et les traits détendus d’une personne qui, la veille, craignait de passer la nuit à cause de la douleur : oui, tout s’est bien déroulé et je me sens mieux. Ce n’était pas gagné : les opiacés sont encore des médicaments redoutés car ils sont peu connus, et un dialogue médecin-patient ouvert est nécessaire. J’observe la posture d’une autre patiente, dont les mimiques se réduisent à des hochements de tête. « Madame, vous avez mal ? » La fermeture des paupières est un assentiment et je me demande : comment ne l’ai-je pas remarqué plus tôt ? Le traitement que je lui propose est accepté, son expression recroquevillée se détend, ses yeux sourient. En affrontant chaque jour mes limites, il m’arrive de ne pas toujours sourire. Dans ces moments-là, un collègue, un membre de la famille, un soignant, joue le rôle de « miroir » et m’aide à me regarder en face. J’ai besoin d’une bonne dose d’humilité pour apprendre à m’accepter. Mais ensuite, je souris de ce que je suis et, une fois le nuage passé, je vois la possibilité de recommencer à aimer. (Paola – Italie)

Aux soins de Maria Grazia Berretta

(tiré de Il Vangelo del Giorno, Città Nuova, anno IX – n.1° settembre-ottobre 2023)

Sep 8, 2023 | Non classifié(e)

Le 8 août 2023, à l’âge de 99 ans, Livia Groff, veuve Goller, focolarine mariée de Trente (Italie), de la première communauté des Focolari née autour de Chiara Lubich, est retournée à la maison du Père. Nous nous souvenons d’elle à travers un court extrait dans lequel elle nous dit ce qu’a été pour elle la véritable conversion.  “Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle” (2 Co 5, 17). C’est cette phrase du Nouveau Testament que Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, a donnée comme Parole de vie à Livia Groff, veuve Goller, qui, à l’âge de 99 ans, le 8 août dernier, a achevé son voyage sur cette terre. Née le 25 mai 1924, troisième d’une famille de sept sœurs, elle commence à travailler comme vendeuse à Trente et, à l’âge de 21 ans, invitée par une amie, Doriana Zamboni, l’une des premières compagnes de Chiara Lubich, elle la rencontre et se joint au groupe de jeunes filles qui l’entourent : elles prennent très au sérieux les phrases de l’Évangile, les mettent en pratique et partagent les fruits de cette vie nouvelle. Pour Livia, cette rencontre est un véritable coup de foudre. La découverte de l’amour de Dieu et de Jésus présent dans chaque prochain sera l’étoile polaire de sa vie et le guide sûr d’un voyage constamment partagé avec son mari, Olivo Goller, et ses enfants, Diego, Maria Elena et Andrea. Elle a témoigné d’une grande force et d’une grande proximité envers son prochain et affronté les différentes épreuves que la vie lui réservait, soutenue par sa foi en Dieu et en son amour. Pendant 37 ans, elle s’est occupée de son mari Olivo qui, à la suite d’un inexplicable accident de voiture, est devenu paralysé des jambes, sans pouvoir marcher durant tout le reste de sa vie. Une autre grande épreuve l’attend à l’âge de 61 ans, lorsque sa fille Maria Elena meurt subitement d’une crise cardiaque à l’âge de 33 ans, à Predazzo, près de Trente, où elle enseigne. Avec beaucoup de courage et de concret, Livia a toujours essayé de mettre Jésus au cœur de chacune de ses relations et, avec une extrême gentillesse, elle a su prendre soin de tous ceux qu’elle rencontrait sur son chemin, accompagnant ses fils Diego et Andrea, tous deux focolarini, dans leur choix de vie ; en tant que ministre extraordinaire de l’Eucharistie, elle a suivi les malades, comme elle l’avait fait avec son mari ; invitant de nombreuses personnes à prier. Une beauté que beaucoup reconnaissaient en elle, incarnée, qui allait au-delà des apparences, mais qui cachait en elle un secret : regarder l’amour de Jésus en croix qui crie son abandon, le reconnaître dans les épreuves de la vie et l’accueillir sans hésitation. Nous partageons ci-dessous un court extrait d’une interview de Livia Groff à Trente, datée du 13 décembre 2011, dans laquelle elle raconte sa première rencontre avec Chiara Lubich et le début d’un voyage qui a changé sa vie. Voir la vidéo (activer les sous-titres en français) https://youtu.be/vmFJ5v15rLg

“Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle” (2 Co 5, 17). C’est cette phrase du Nouveau Testament que Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, a donnée comme Parole de vie à Livia Groff, veuve Goller, qui, à l’âge de 99 ans, le 8 août dernier, a achevé son voyage sur cette terre. Née le 25 mai 1924, troisième d’une famille de sept sœurs, elle commence à travailler comme vendeuse à Trente et, à l’âge de 21 ans, invitée par une amie, Doriana Zamboni, l’une des premières compagnes de Chiara Lubich, elle la rencontre et se joint au groupe de jeunes filles qui l’entourent : elles prennent très au sérieux les phrases de l’Évangile, les mettent en pratique et partagent les fruits de cette vie nouvelle. Pour Livia, cette rencontre est un véritable coup de foudre. La découverte de l’amour de Dieu et de Jésus présent dans chaque prochain sera l’étoile polaire de sa vie et le guide sûr d’un voyage constamment partagé avec son mari, Olivo Goller, et ses enfants, Diego, Maria Elena et Andrea. Elle a témoigné d’une grande force et d’une grande proximité envers son prochain et affronté les différentes épreuves que la vie lui réservait, soutenue par sa foi en Dieu et en son amour. Pendant 37 ans, elle s’est occupée de son mari Olivo qui, à la suite d’un inexplicable accident de voiture, est devenu paralysé des jambes, sans pouvoir marcher durant tout le reste de sa vie. Une autre grande épreuve l’attend à l’âge de 61 ans, lorsque sa fille Maria Elena meurt subitement d’une crise cardiaque à l’âge de 33 ans, à Predazzo, près de Trente, où elle enseigne. Avec beaucoup de courage et de concret, Livia a toujours essayé de mettre Jésus au cœur de chacune de ses relations et, avec une extrême gentillesse, elle a su prendre soin de tous ceux qu’elle rencontrait sur son chemin, accompagnant ses fils Diego et Andrea, tous deux focolarini, dans leur choix de vie ; en tant que ministre extraordinaire de l’Eucharistie, elle a suivi les malades, comme elle l’avait fait avec son mari ; invitant de nombreuses personnes à prier. Une beauté que beaucoup reconnaissaient en elle, incarnée, qui allait au-delà des apparences, mais qui cachait en elle un secret : regarder l’amour de Jésus en croix qui crie son abandon, le reconnaître dans les épreuves de la vie et l’accueillir sans hésitation. Nous partageons ci-dessous un court extrait d’une interview de Livia Groff à Trente, datée du 13 décembre 2011, dans laquelle elle raconte sa première rencontre avec Chiara Lubich et le début d’un voyage qui a changé sa vie. Voir la vidéo (activer les sous-titres en français) https://youtu.be/vmFJ5v15rLg

Août 31, 2023 | Non classifié(e)

Le Temps pour la Création est une période pendant laquelle les chrétiens du monde entier se rassemblent dans la prière et l’action pour prendre soin de la maison commune. Un temps de grâce que les Églises chrétiennes indiquent à tous pour renouveler leur relation avec le Créateur et la création, par la méditation, la conversion et l’engagement communautaire. Cette période, qui s’ouvre le 1er septembre de chaque année par une célébration œcuménique à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, se termine le 4 octobre, jour de la fête de saint François d’Assise, le saint patron de l’écologie aimé par de nombreuses confessions chrétiennes. Le thème choisi pour cette année 2023 est « Que se répandent la justice et la paix » et s’inspire des paroles du prophète Amos : « Mais que le droit coule comme l’eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit (Amos 5:24) ». L’espérance est donc que, comme un « fleuve puissant », ces deux éléments, la justice et la paix, puissent inonder notre planète de bien-être et de beauté. C’est certainement un défi qui nous mobilise, auquel chacun d’entre nous, en tant que membre du peuple de Dieu, est appelé à répondre en s’engageant, en première ligne et à sa petite échelle, à construire des ponts de dialogue, pour la justice climatique et écologique, en écoutant les communautés les plus touchées par la perte de la biodiversité. De nombreuses activités et initiatives ont été lancées dans le monde entier en préparation de la journée d’ouverture, comme celle promue par le mouvement Laudato Sì, invitant à prier pour la justice climatique et à partager cette prière avec tous les négociateurs et dirigeants politiques à la COP28 (https://laudatosimovement.org/it/prega-con-noi-per-la-giustizia-climatica/ ). Pour participer à la Rencontre de prière œcuménique du 1er septembre, vous pouvez vous inscrire et vous connecter via le lien suivant : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s6x- _ULjRZWRyzUYGNAhAg#/registration. Pour plus d’informations, consultez le site https://seasonofcreation.org/it/. https://youtu.be/lqm1D74fsuw?si=t0tPAWcHgh12kZti

Août 18, 2023 | Non classifié(e)

Deux semaines intenses de tournée pour le Gen Verde au Portugal qui, de fin juillet à début août 2023, du nord au sud du pays, entre ateliers artistiques et concerts, avec l’aide de nombreux jeunes, a eu l’occasion de transformer la musique en instrument de témoignage et de rencontre avec l’autre. Parties de Braga (Portugal), elles se sont ensuite dirigées vers le sud du pays, en Algarve, pour terminer leur périple à Lisbonne, dans l’ambiance festive et enivrante d’une Journée mondiale de la jeunesse dont le beau souvenir est encore dans toutes les mémoires. Tel est l’itinéraire que le Gen Verde International Performing Arts Group, groupe musical féminin né en 1966 de l’inspiration de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, a emprunté du 23 juillet au 4 août.  Une tournée intense placée sous le signe de la rencontre et de l’amitié et au cours de laquelle, après avoir semé des paroles et des notes, a récolté beaucoup de choses en termes d’expérience vécue. Un exemple en est le Start Now Workshop Project, un projet musical et artistique d’éducation à la paix et au dialogue réalisé par le Gen Verde, qui a bénéficié, à Braga, de la participation d’un merveilleux groupe de jeunes espagnols et portugais et de la collaboration spéciale du Projeto Homem Braga, spécialisé dans le traitement, la prévention, la réduction des risques et la réinsertion des personnes souffrant d’addictions. « Nous avons généralement un peu d’appréhension lorsque nous invitons des personnes extérieures à rencontrer les personnes de notre centre », déclare l’un des éducateurs du bureau du Projeto Homem Braga après la rencontre avec les artistes, « parce que nous ne voulons pas perturber leur processus de rétablissement. Aujourd’hui, nous vous remercions d’avoir donné tant de joie à nous tous ». « Nous avons découvert que la musique, la danse et l’art peuvent vraiment nous aider à surmonter de nombreuses barrières, telles que la langue et la culture », explique un jeune Espagnol qui a participé à l’atelier. Il est parfois difficile de ramer dans la même direction, il faut de la patience parce que nous n’allons pas tous au même rythme, mais une chose que nous emportons avec nous, c’est la joie qui se transmet, au-delà des difficultés. L’amour nous fait surmonter tous les conflits ». Au son de Girl On A Mission (Magnificat), la chanson composée par le Gen Verde pour les JMJ de Lisbonne, le groupe s’est rendu à Faro (Algarve- Portugal) où il a participé aux Journées dans les diocèses précédant les JMJ, conclues par un concert dans le Stade Algarve le 31 juillet ; Le voyage s’est poursuivi dans la capitale portugaise pour une nouvelle édition de « Start Now » à laquelle ont participé une centaine de jeunes et qui s’est terminée le 2 août par une représentation avec les artistes sur la scène de l’Auditório da Faculdade de Medicina Dentária à Lisbonne, qui était bondée de spectateurs : « C’était très gratifiant de participer à une activité comme celle-ci », dit une jeune fille portugaise, « parce que nous pouvons apprendre des choses et connaître d’autres personnes . Nous avons compris qu’il est important à la fois de dire ce que l’on pense et, lorsque c’est nécessaire, d’être capable de perdre telle ou telle idée dans le cadre d’un travail d’équipe. Le mot qui résume tout ce que nous avons appris, c’est l’humilité, c’est-à-dire donner à l’autre la possibilité de s’exprimer ». Apprendre à surmonter des défis tels que – dit une autre fille – « savoir écouter, saisir les idées des autres, apprendre à interagir ; laisser tomber la timidité et créer quelque chose de beau, mais ensemble ». Marita Alvarez (Argentine), chanteuse du Gen Verde, nous raconte : « Nous avons trouvé tellement de jeunes dans tant de pays qui ont participé à nos ateliers artistiques au fil des ans, et nous avons donc réalisé à quel point ces relations étaient profondes, vraies et durables. De la Slovaquie, la Pologne, l’Ukraine, à l’Espagne, l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie, pour n’en citer que quelques-uns, nous avons vu ces jeunes devenir les leaders de leurs communautés, engagés et prêts à multiplier la joie à travers le ‘’Magnificat anima mea ‘’ que Dieu a fait dans leurs vies ».

Une tournée intense placée sous le signe de la rencontre et de l’amitié et au cours de laquelle, après avoir semé des paroles et des notes, a récolté beaucoup de choses en termes d’expérience vécue. Un exemple en est le Start Now Workshop Project, un projet musical et artistique d’éducation à la paix et au dialogue réalisé par le Gen Verde, qui a bénéficié, à Braga, de la participation d’un merveilleux groupe de jeunes espagnols et portugais et de la collaboration spéciale du Projeto Homem Braga, spécialisé dans le traitement, la prévention, la réduction des risques et la réinsertion des personnes souffrant d’addictions. « Nous avons généralement un peu d’appréhension lorsque nous invitons des personnes extérieures à rencontrer les personnes de notre centre », déclare l’un des éducateurs du bureau du Projeto Homem Braga après la rencontre avec les artistes, « parce que nous ne voulons pas perturber leur processus de rétablissement. Aujourd’hui, nous vous remercions d’avoir donné tant de joie à nous tous ». « Nous avons découvert que la musique, la danse et l’art peuvent vraiment nous aider à surmonter de nombreuses barrières, telles que la langue et la culture », explique un jeune Espagnol qui a participé à l’atelier. Il est parfois difficile de ramer dans la même direction, il faut de la patience parce que nous n’allons pas tous au même rythme, mais une chose que nous emportons avec nous, c’est la joie qui se transmet, au-delà des difficultés. L’amour nous fait surmonter tous les conflits ». Au son de Girl On A Mission (Magnificat), la chanson composée par le Gen Verde pour les JMJ de Lisbonne, le groupe s’est rendu à Faro (Algarve- Portugal) où il a participé aux Journées dans les diocèses précédant les JMJ, conclues par un concert dans le Stade Algarve le 31 juillet ; Le voyage s’est poursuivi dans la capitale portugaise pour une nouvelle édition de « Start Now » à laquelle ont participé une centaine de jeunes et qui s’est terminée le 2 août par une représentation avec les artistes sur la scène de l’Auditório da Faculdade de Medicina Dentária à Lisbonne, qui était bondée de spectateurs : « C’était très gratifiant de participer à une activité comme celle-ci », dit une jeune fille portugaise, « parce que nous pouvons apprendre des choses et connaître d’autres personnes . Nous avons compris qu’il est important à la fois de dire ce que l’on pense et, lorsque c’est nécessaire, d’être capable de perdre telle ou telle idée dans le cadre d’un travail d’équipe. Le mot qui résume tout ce que nous avons appris, c’est l’humilité, c’est-à-dire donner à l’autre la possibilité de s’exprimer ». Apprendre à surmonter des défis tels que – dit une autre fille – « savoir écouter, saisir les idées des autres, apprendre à interagir ; laisser tomber la timidité et créer quelque chose de beau, mais ensemble ». Marita Alvarez (Argentine), chanteuse du Gen Verde, nous raconte : « Nous avons trouvé tellement de jeunes dans tant de pays qui ont participé à nos ateliers artistiques au fil des ans, et nous avons donc réalisé à quel point ces relations étaient profondes, vraies et durables. De la Slovaquie, la Pologne, l’Ukraine, à l’Espagne, l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie, pour n’en citer que quelques-uns, nous avons vu ces jeunes devenir les leaders de leurs communautés, engagés et prêts à multiplier la joie à travers le ‘’Magnificat anima mea ‘’ que Dieu a fait dans leurs vies ».

En plein JMJ, Lisbonne se colore de jeunes et devient une occasion unique de témoigner et, en même temps, d’expérimenter la vivacité d’une Église pèlerine qui, de toutes les parties du monde, nous appelle par notre nom. C’est dans cet esprit de famille que le Gen Verde a participé à la deuxième journée de catéchèse ‘’Rise Up’’ organisée par les Focolari, où il a chanté et animé la messe avec plus de 7000 jeunes, et qu’il a conclu son voyage au Portugal par un concert, le 4 août, à l’Alameda Dom Afonso Henriques, à l’issue du Festival Halleluya : « J’ai été très impressionné par l’unité entre les jeunes et l’Église, et par le fait qu’il y ait une grande diversité de cultures et de cultures.

En plein JMJ, Lisbonne se colore de jeunes et devient une occasion unique de témoigner et, en même temps, d’expérimenter la vivacité d’une Église pèlerine qui, de toutes les parties du monde, nous appelle par notre nom. C’est dans cet esprit de famille que le Gen Verde a participé à la deuxième journée de catéchèse ‘’Rise Up’’ organisée par les Focolari, où il a chanté et animé la messe avec plus de 7000 jeunes, et qu’il a conclu son voyage au Portugal par un concert, le 4 août, à l’Alameda Dom Afonso Henriques, à l’issue du Festival Halleluya : « J’ai été très impressionné par l’unité entre les jeunes et l’Église, et par le fait qu’il y ait une grande diversité de cultures et de cultures.  « J’ai été très impressionné par l’unité qui régnait entre eux », a déclaré Jesús Morán, coprésident du mouvement des Focolari, « et les jeunes étaient super heureux, ils étaient tous impliqués dans le rythme, dans la musique, mais aussi dans les moments de profondeur, qui ne manquent pas dans les chants, et les jeunes savaient aussi se recueillir . En pensant au chemin de croix, c’était comme la ‘’quinzième station’’, qui n’existe pas mais qui, comme tout le monde le dit et l’imagine, est le signe de la Résurrection. Cela a été un chant à la Résurrection, à la joie. Je crois que c’est la bonne façon de communiquer l’Évangile dans le langage musical que les jeunes aiment tant ».

« J’ai été très impressionné par l’unité qui régnait entre eux », a déclaré Jesús Morán, coprésident du mouvement des Focolari, « et les jeunes étaient super heureux, ils étaient tous impliqués dans le rythme, dans la musique, mais aussi dans les moments de profondeur, qui ne manquent pas dans les chants, et les jeunes savaient aussi se recueillir . En pensant au chemin de croix, c’était comme la ‘’quinzième station’’, qui n’existe pas mais qui, comme tout le monde le dit et l’imagine, est le signe de la Résurrection. Cela a été un chant à la Résurrection, à la joie. Je crois que c’est la bonne façon de communiquer l’Évangile dans le langage musical que les jeunes aiment tant ».

Maria Grazia Berretta

Août 17, 2023 | Senza categoria

Benoît et Chloé Mondou, jeunes mariés français, ont choisi de commencer leur chemin conjugal en participant ensemble aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne (Portugal).

« Au départ, nous voulions faire un tour d’Europe pour notre lune de miel, mais quand l’opportunité de participer aux JMJ s’est présentée, on n’a pas hésité une seule seconde !” Benoît et Chloé Mondou se sont mariés en Haute Savoie (France), une semaine avant les JMJ de Lisbonne (Portugal). Lui, âgé de 24 ans, et elle, de 22 ans, se sont rencontrés il y a sept ans dans un groupe de scouts dans lequel ils sont très actifs, et dont aujourd’hui ils sont guides bénévoles. Benoît connaît la spiritualité des Focolari depuis l’enfance et, à travers lui, Chloé a commencé à la vivre. Et c’est avec un groupe francophone de jeunes du Mouvement, venant de France, de Belgique et de Suisse, qu’ils sont partis pour Lisbonne. “Nous n’avons pas abandonné l’idée de notre voyage en Europe – expliquent-ils – mais nous avons estimé qu’aller aux JMJ était une opportunité vraiment importante. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que cela a marqué une étape significative dans notre mariage.”

« Au départ, nous voulions faire un tour d’Europe pour notre lune de miel, mais quand l’opportunité de participer aux JMJ s’est présentée, on n’a pas hésité une seule seconde !” Benoît et Chloé Mondou se sont mariés en Haute Savoie (France), une semaine avant les JMJ de Lisbonne (Portugal). Lui, âgé de 24 ans, et elle, de 22 ans, se sont rencontrés il y a sept ans dans un groupe de scouts dans lequel ils sont très actifs, et dont aujourd’hui ils sont guides bénévoles. Benoît connaît la spiritualité des Focolari depuis l’enfance et, à travers lui, Chloé a commencé à la vivre. Et c’est avec un groupe francophone de jeunes du Mouvement, venant de France, de Belgique et de Suisse, qu’ils sont partis pour Lisbonne. “Nous n’avons pas abandonné l’idée de notre voyage en Europe – expliquent-ils – mais nous avons estimé qu’aller aux JMJ était une opportunité vraiment importante. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que cela a marqué une étape significative dans notre mariage.”

Benoît et Chloé participent également à un projet social dans leur ville, dans le cadre duquel ils rendent visite à des personnes dans des EPHAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). « Nous avons la chance d’avoir été élevés dans la même foi – explique Chloé – mais nous avons aussi la chance d’être heureux en priant ensemble. Par conséquent, la participation aux JMJ a donné une dimension encore plus profonde à la foi que nous partageons. » « Nous étions souvent séparées, puis nous nous retrouvions pour la louange ou l’adoration, ce qui nous permettait de prier ensemble ». « Et c’était très fort. – confie Benoît – parce que dans la vie de tous les jours, on n’a pas l’occasion de prier vraiment ensemble. A Lisbonne, prendre du temps ensemble, même en groupe, c’était fort. Personnellement, je pense que c’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Et en couple, c’est encore mieux. »

Ils ont vécu des moments fondamentaux avec le pape François. « Pour moi, la chose la plus importante que le Pape a dite – explique Chloé – c’est quand il a rappelé que nous sommes tous aimés tels que nous sommes, car parfois, au sein d’un groupe, on peut avoir tendance à ajuster sa personnalité pour paraître, pour être accepté. Mais dans des contextes comme celui-ci, on réalise que c’est ainsi que nous vivons les uns avec les autres, c’est ainsi que nous sommes authentiques et c’est ainsi que Dieu nous aime le plus. » « Les paroles du Pape – poursuit Benoît – m’invitent à relever un défi qui me tient à cœur : essayer d’être comme Jésus. Il a encouragé le million et demi de jeunes présents à Lisbonne à rentrer dans leurs pays respectifs avec la mission de partager la bonne nouvelle, d’aider les autres et de les faire progresser avec la parole du Christ. » « Aux JMJ – raconte Chloé – j’ai découvert une nouvelle façon de pouvoir vivre ma foi. Je me suis rendu compte qu’il y a plein de manières différentes de pratiquer la foi, et peu importe si quelqu’un choisit de chanter dans la rue tandis qu’un autre préfère rester seul au fond d’une église. Dans une famille, chacun doit trouver sa place et sa propre manière de prier. » « Nous avons quitté le Portugal avec une foi renforcée. – Benoît conclut – Cette expérience a amplifié notre désir, déjà présent, d’élever nos enfants dans la foi et de les éduquer selon l’Évangile. Après notre mariage religieux, nous avions besoin de ces JMJ, de ce pèlerinage, de moments de recueillement et de prière. Cela nous a fait beaucoup de bien »

Anna Lisa Innocenti

Août 15, 2023 | Non classifié(e)

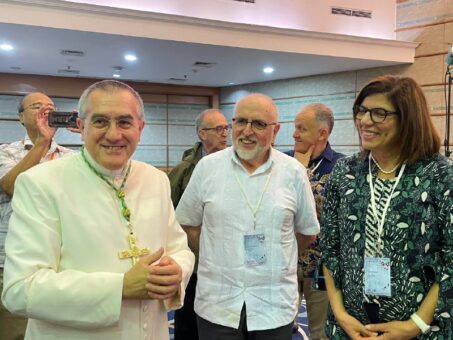

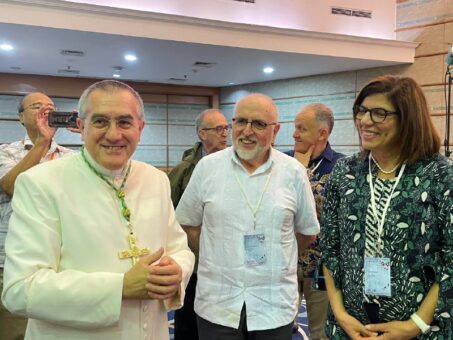

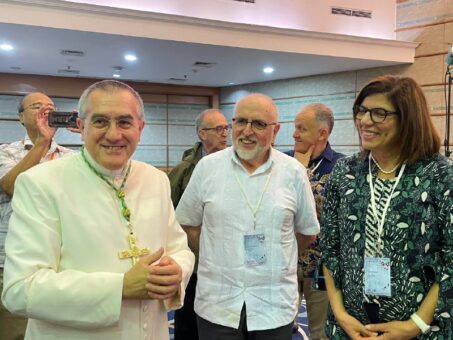

Après la Journée Mondiale des Jeunes de Lisbonne s’est tenu, du 8 au 10 août, à Braga, au nord du Portugal, le Congrès international des évêques amis du Mouvement des Focolari. Sur l’onde des Journées Mondiales de la Jeunesse qui a déferlé sur Lisbonne, 87 évêques de 42 pays se sont arrêtés au Portugal, pour  réfléchir sur « La mystique de la rencontre – Contemplation et mission dans un changement d’époque », à la rencontre organisée par les évêques amis du Mouvement des Focolari. Le 7 août, en route vers Braga, le première étape ne pouvait être que le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, précisément le jour de la fête des deux saints petits bergers, Francesco et Jacinta. Conscients des changements d’époque qui exigent une réponse adéquate aussi de la part de l’Église, à partir du 8 août et pendant trois jours, les évêques ont voulu réfléchir et mettre en pratique la « mystique du nous », comme réponse à la nouvelle étape de témoignage et d’annonce de l’Évangile à laquelle l’Esprit Saint appelle aujourd’hui l’Église. Dans cette intention, ils ont repris les propos du pape François lors de sa visite à Loppiano, cité-pilote du Mouvement, en mai 2018, où il avait affirmé que le charisme de l’unité, donné par Dieu à Chiara Lubich, est un « stimulant providentiel et une aide puissante pour vivre la mystique évangélique du “nous”. »

réfléchir sur « La mystique de la rencontre – Contemplation et mission dans un changement d’époque », à la rencontre organisée par les évêques amis du Mouvement des Focolari. Le 7 août, en route vers Braga, le première étape ne pouvait être que le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, précisément le jour de la fête des deux saints petits bergers, Francesco et Jacinta. Conscients des changements d’époque qui exigent une réponse adéquate aussi de la part de l’Église, à partir du 8 août et pendant trois jours, les évêques ont voulu réfléchir et mettre en pratique la « mystique du nous », comme réponse à la nouvelle étape de témoignage et d’annonce de l’Évangile à laquelle l’Esprit Saint appelle aujourd’hui l’Église. Dans cette intention, ils ont repris les propos du pape François lors de sa visite à Loppiano, cité-pilote du Mouvement, en mai 2018, où il avait affirmé que le charisme de l’unité, donné par Dieu à Chiara Lubich, est un « stimulant providentiel et une aide puissante pour vivre la mystique évangélique du “nous”. »  Margaret Karram, Présidente du Mouvement des Focolari et Jesús Morán, Coprésident, présents à toute la rencontre, ont apporté leur contribution. Margaret a invité les évêques à « partir de l’unité pour être et parler aujourd’hui ». L’unité est la vie de Dieu, a-t-elle rappelé, et nous qui voulons l’imiter sommes invités à la vivre avec le devoir de l’annoncer avec courage. La communion en salle qui a suivi a souligné la foi renouvelée dans l’importance de rechercher l’unité, dans l’Église et dans le monde. Par la suite, les échanges dans les différents groupes linguistiques ont permis d’approfondir le sujet.

Margaret Karram, Présidente du Mouvement des Focolari et Jesús Morán, Coprésident, présents à toute la rencontre, ont apporté leur contribution. Margaret a invité les évêques à « partir de l’unité pour être et parler aujourd’hui ». L’unité est la vie de Dieu, a-t-elle rappelé, et nous qui voulons l’imiter sommes invités à la vivre avec le devoir de l’annoncer avec courage. La communion en salle qui a suivi a souligné la foi renouvelée dans l’importance de rechercher l’unité, dans l’Église et dans le monde. Par la suite, les échanges dans les différents groupes linguistiques ont permis d’approfondir le sujet.  On peut dire que chaque journée, avec ses contenus variés, a contribué à faire expérimenter la « mystique du nous » : l’échange avec un groupe de jeunes qui ont participé aux JMJ ; les témoignages des évêques sur le parcours synodal ; la rencontre avec la souffrance et l’actualité des Églises particulières.

On peut dire que chaque journée, avec ses contenus variés, a contribué à faire expérimenter la « mystique du nous » : l’échange avec un groupe de jeunes qui ont participé aux JMJ ; les témoignages des évêques sur le parcours synodal ; la rencontre avec la souffrance et l’actualité des Églises particulières.  Approfondissements À quelques mois de l’Assemblée synodale d’octobre prochain, le cardinal Mario Grech, secrétaire du Synode et le professeur Piero Coda, membre du groupe théologique du Synode, relié par zoom, ont apporté leur contribution. Le Synode a pour but de nous faire redécouvrir l’unité dans l’unique baptême, de nous entrainer à vivre ensemble malgré les différences, et de nous apprendre à habiter les tensions dans lesquelles nous nous trouvons inévitablement. Une table ronde visant à proposer quelques réponses aux problématiques vécues dans l’Église et les sociétés aujourd’hui a suscité de l’intérêt et de nombreuses questions : le Père Fabio Ciardi, OMI, a souligné la richesse des charismes dans l’Église d’hier et d’aujourd’hui ;

Approfondissements À quelques mois de l’Assemblée synodale d’octobre prochain, le cardinal Mario Grech, secrétaire du Synode et le professeur Piero Coda, membre du groupe théologique du Synode, relié par zoom, ont apporté leur contribution. Le Synode a pour but de nous faire redécouvrir l’unité dans l’unique baptême, de nous entrainer à vivre ensemble malgré les différences, et de nous apprendre à habiter les tensions dans lesquelles nous nous trouvons inévitablement. Une table ronde visant à proposer quelques réponses aux problématiques vécues dans l’Église et les sociétés aujourd’hui a suscité de l’intérêt et de nombreuses questions : le Père Fabio Ciardi, OMI, a souligné la richesse des charismes dans l’Église d’hier et d’aujourd’hui ;  Francesca Di Giovanni, ex sous-secrétaire d’État du Vatican, a parlé de la place de la femme dans l’Église, qui ne doit pas être valorisée seulement pour le “rôle” qu’elle doit occuper, mais considérée pour le “don” qu’elle est pour l’Église. Les époux Rosinha et Amândio Cruz, engagés dans les structures de l’archidiocèse de Braga, ont ensuite présenté quelques dynamiques – soutenues par les familles – pour le renouvellement de l’Église et l’évangélisation. Le dernier jour, le P. Fabio Ciardi, a introduit un thème sur les “plaies” de l’Église aujourd’hui, en présentant la lumière que Chiara Lubich a trouvée dans la découverte-révélation de Jésus abandonné qui prend sur lui chaque division et génère la réconciliation, base de la « mystique du nous ». Les moments de détente et d’enrichissement culturel n’ont pas manqué, comme par exemple, la visite au Sanctuaire Bom Jesus do Monte, situé à proximité, où le card. Francis Kriengsak, archevêque de Bangkok, a présidé la célébration eucharistique. Puis, face à un coucher de soleil impressionnant. un dîner offert par la communauté locale des Focolari, aux saveurs typiques, suivi par d’entrainantes danses traditionnelles. À la conclusion de la rencontre, lors de la Messe présidée par le card. Lazarus You, Préfet du Dicastère pour le Clergé, les évêques ont renouvelé leur engagement à mettre en pratique le Commandement de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12).

Francesca Di Giovanni, ex sous-secrétaire d’État du Vatican, a parlé de la place de la femme dans l’Église, qui ne doit pas être valorisée seulement pour le “rôle” qu’elle doit occuper, mais considérée pour le “don” qu’elle est pour l’Église. Les époux Rosinha et Amândio Cruz, engagés dans les structures de l’archidiocèse de Braga, ont ensuite présenté quelques dynamiques – soutenues par les familles – pour le renouvellement de l’Église et l’évangélisation. Le dernier jour, le P. Fabio Ciardi, a introduit un thème sur les “plaies” de l’Église aujourd’hui, en présentant la lumière que Chiara Lubich a trouvée dans la découverte-révélation de Jésus abandonné qui prend sur lui chaque division et génère la réconciliation, base de la « mystique du nous ». Les moments de détente et d’enrichissement culturel n’ont pas manqué, comme par exemple, la visite au Sanctuaire Bom Jesus do Monte, situé à proximité, où le card. Francis Kriengsak, archevêque de Bangkok, a présidé la célébration eucharistique. Puis, face à un coucher de soleil impressionnant. un dîner offert par la communauté locale des Focolari, aux saveurs typiques, suivi par d’entrainantes danses traditionnelles. À la conclusion de la rencontre, lors de la Messe présidée par le card. Lazarus You, Préfet du Dicastère pour le Clergé, les évêques ont renouvelé leur engagement à mettre en pratique le Commandement de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12).

Carlos Mana

Août 8, 2023 | Non classifié(e)

C’est par ces derniers mots que le pape François a salué les jeunes et tous les participants lors de la messe de clôture des JMJ 2023.

Il est difficile de décrire ce que nous avons vécu pendant ces jours de grâce inoubliables. Je sais que c’est un cliché de dire, dans ces cas-là, qu’il faut le vivre pour le comprendre. Mais c’est vrai ! C’est certainement vrai en cette occasion. J’ai participé à quatre JMJ, les deux premières et les deux dernières, et je peux témoigner qu’il y a quelque chose d’inexplicable autour de ces journées. Un célèbre personnage public portugais, agnostique et cinéphile, a écrit dans un article de journal que ce qu’il contemplait dans les rues de Lisbonne en cet été caniculaire était le plus beau film qu’il ait jamais vu.

Il est difficile de décrire ce que nous avons vécu pendant ces jours de grâce inoubliables. Je sais que c’est un cliché de dire, dans ces cas-là, qu’il faut le vivre pour le comprendre. Mais c’est vrai ! C’est certainement vrai en cette occasion. J’ai participé à quatre JMJ, les deux premières et les deux dernières, et je peux témoigner qu’il y a quelque chose d’inexplicable autour de ces journées. Un célèbre personnage public portugais, agnostique et cinéphile, a écrit dans un article de journal que ce qu’il contemplait dans les rues de Lisbonne en cet été caniculaire était le plus beau film qu’il ait jamais vu.

Il était impossible de ne pas être contaminé par la gaieté et la vivacité que les jeunes venus dans la « ville de la lumière » – et qui la remplissaient avec l’autre lumière qu’ils portaient en eux – déversaient à torrents : dans les quartiers, dans les centres commerciaux, dans le métro, dans les bus, dans les bars, dans les espaces verts ou sur le béton, en petits groupes ou en grands flots humains multicolores, bruyants, bavards, multi-charismatiques, d’une sympathie qui réchauffait le cœur. En me promenant parmi eux, j’ai vu les habitants de la ville, entre perplexité et curiosité. Si Lisbonne, avec sa beauté magique et indescriptible, a été un cadeau pour ces jeunes, ceux-ci ne l’ont pas été moins pour cette ville, qui sera fière d’avoir vu un million et demi de jeunes se réunir pour célébrer leur foi dans le Christ, ce qui est tout à fait inédit.

Extraordinaire le travail accompli par l’Église portugaise de même que par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, organisateurs de l’événement. Tout comme la ville et ses autorités civiles. Mais il ne fait aucun doute que la couronne de laurier est revenue aux jeunes. Mais qui aurait pu l’imaginer après trois années de grave pandémie et au milieu d’une crise institutionnelle comme celle que traverse l’Église catholique en raison d’abus de toutes sortes ! Si aujourd’hui la presse espagnole a mis en avant le cas d’une jeune fille à 5 % de capacité visuelle qui affirme avoir retrouvé la vue ces derniers jours, pour moi le vrai miracle a été la foi vivante de ces jeunes, exprimée dans leur langage typique et avec une multitude de gestes audacieux et déconcertants.

Extraordinaire le travail accompli par l’Église portugaise de même que par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, organisateurs de l’événement. Tout comme la ville et ses autorités civiles. Mais il ne fait aucun doute que la couronne de laurier est revenue aux jeunes. Mais qui aurait pu l’imaginer après trois années de grave pandémie et au milieu d’une crise institutionnelle comme celle que traverse l’Église catholique en raison d’abus de toutes sortes ! Si aujourd’hui la presse espagnole a mis en avant le cas d’une jeune fille à 5 % de capacité visuelle qui affirme avoir retrouvé la vue ces derniers jours, pour moi le vrai miracle a été la foi vivante de ces jeunes, exprimée dans leur langage typique et avec une multitude de gestes audacieux et déconcertants.

En effet, s’ils ont fait preuve d’un enthousiasme débordant en chantant et en dansant, le moment le plus emblématique – d’ailleurs la véritable pièce maîtresse de cette journée – a été une fois de plus l’adoration eucharistique de la veillée : plus d’un million de personnes se sont agenouillées sans que personne ne le leur dise pour adorer dans un silence « assourdissant » Celui qu’ils considèrent comme le « cœur du monde » ! Impossible de ne pas être ému. Et à ce moment-là, le fado que nous a offert la chanteuse Carminho nous a donné la chair de poule : « Tu es l’étoile qui guide mon cœur/ Tu es l’étoile qui a éclairé mon chemin/ Tu es le signe qui guide mon chemin/ Tu es l’étoile et je suis le pèlerin. » Et l’on se demande quelle force d’attraction peut exercer un petit morceau d’hostie sur une telle foule de jeunes répartis sur un terrain de plus de 3 km de long (100 terrains de football).

En effet, s’ils ont fait preuve d’un enthousiasme débordant en chantant et en dansant, le moment le plus emblématique – d’ailleurs la véritable pièce maîtresse de cette journée – a été une fois de plus l’adoration eucharistique de la veillée : plus d’un million de personnes se sont agenouillées sans que personne ne le leur dise pour adorer dans un silence « assourdissant » Celui qu’ils considèrent comme le « cœur du monde » ! Impossible de ne pas être ému. Et à ce moment-là, le fado que nous a offert la chanteuse Carminho nous a donné la chair de poule : « Tu es l’étoile qui guide mon cœur/ Tu es l’étoile qui a éclairé mon chemin/ Tu es le signe qui guide mon chemin/ Tu es l’étoile et je suis le pèlerin. » Et l’on se demande quelle force d’attraction peut exercer un petit morceau d’hostie sur une telle foule de jeunes répartis sur un terrain de plus de 3 km de long (100 terrains de football).

On pourrait penser que les jeunes qui se sont rassemblés à Lisbonne sont des gens bien, avec une vie ordonnée, des jeunes bien élevés, qui ne s’encombrent pas des problèmes des autres. Rien n’est plus faux. Un groupe international a travaillé dur pendant des années pour créer un tableau artistique d’une beauté extraordinaire et d’une grande efficacité visuelle, sur une scène monumentale, une sorte d’échafaudage géant sur lequel ils ont défilé tels des mimes aériens, se laissant tomber attachés à des cordes et portant la croix d’un côté à l’autre, de haut en bas. La sensation de vertige était continue, et le choix de ce geste n’était pas fortuit : à chaque station, avec peu de notes de réflexion orale et beaucoup de visuel, le vertige qui habite la vie des jeunes d’aujourd’hui était exprimé crûment : addictions, manque de sens, avenir incertain, mépris de la vie, relations toxiques. Autant de motifs que la croix, ou plutôt que le crucifié portait sur ses épaules, pour être transfigurés en vie nouvelle.

Les moments clés de ces JMJ, comme des précédentes, ont certainement été les rencontres avec le Pape. Autre élément déroutant et typique de cet événement : pourquoi les jeunes aiment-ils autant les Papes, quel que soit leur caractère (des papes), traditionnel, intellectuel ou réformateur ?

Les moments clés de ces JMJ, comme des précédentes, ont certainement été les rencontres avec le Pape. Autre élément déroutant et typique de cet événement : pourquoi les jeunes aiment-ils autant les Papes, quel que soit leur caractère (des papes), traditionnel, intellectuel ou réformateur ?

Mais au-delà de ces moments forts, le programme de ces journées a été émaillé de nombreux autres événements, mineurs mais non moins significatifs, tels que les concerts musicaux dans les centres névralgiques de la ville, les rencontres par nationalités, les partages avec des personnes engagées dans l’Église au niveau paroissial ou associatif, et surtout les différentes catéchèses animées par les jeunes eux-mêmes et qui ont eu pour intervenants principaux les évêques de différentes parties du monde. Autant d’occasions d’approfondir la devise des JMJ : Rise up (Lève-toi).

« Courage, n’ayez pas peur ! » Par ces mots, le pape François semblait s’adresser à toute l’Église. Car il ne fait aucun doute que du courage, il en faut. Et en cela, les jeunes sont appelés à être des protagonistes. Ils sont le présent et l’avenir d’une Église renouvelée par l’Esprit. Une Église qui, comme François l’a répété à plusieurs reprises, veut être une maison pour tous, sans exclusions, et retrouver l’élan prophétique qui l’imprègne. Une Église qui avance dans une nouvelle ; confiance qu’elle trouve en elle-même et au-delà d’elle-même : en Jésus-Christ. Une Église qui veut donner l’hospitalité à toute l’humanité, dans l’humanité ressuscitée de Jésus de Nazareth, comme le dit un théologien bien connu.

Je suis peut-être un peu optimiste, mais ces jours-ci, j’ai vu une Église jeune, qui est déjà un peu au-delà de l’épreuve, ou du moins qui est confiante de pouvoir la surmonter. Les milliers de jeunes que j’ai rencontrés à Lisbonne me l’ont appris. Ils ne se font pas de problèmes, ils ne se fossilisent pas dans la critique, au contraire, quelque chose (leur pureté, peut-être, aiguisée dans la souffrance et l’incertitude) les pousse à se concentrer sur le centre de la foi avec le cœur des simples. Et, comme le dit le Maître, « le Royaume des cieux est à eux » (cf. Mt 5, 3).

Je suis peut-être un peu optimiste, mais ces jours-ci, j’ai vu une Église jeune, qui est déjà un peu au-delà de l’épreuve, ou du moins qui est confiante de pouvoir la surmonter. Les milliers de jeunes que j’ai rencontrés à Lisbonne me l’ont appris. Ils ne se font pas de problèmes, ils ne se fossilisent pas dans la critique, au contraire, quelque chose (leur pureté, peut-être, aiguisée dans la souffrance et l’incertitude) les pousse à se concentrer sur le centre de la foi avec le cœur des simples. Et, comme le dit le Maître, « le Royaume des cieux est à eux » (cf. Mt 5, 3).

Je résume en trois images tout ce que j’ai voulu exprimer dans cet article : des jeunes qui marchent, qui marchent à travers tout Lisbonne (symbole du monde), parfois épuisés par la chaleur et la fatigue accumulée après des nuits presque sans sommeil. Des jeunes avec le vertige de la croix sur les épaules, sur laquelle sont inscrites toutes leurs souffrances. Des jeunes agenouillés en adoration, conscients que dans un morceau de pain il y a toute la vie, une vie qui ne passe pas. L’Église vivante, l’Église de toujours, l’Église d’aujourd’hui, l’Église de demain.

Jesús Morán

Août 4, 2023 | Non classifié(e)

Lors des Journées mondiales de la jeunesse 2023 au Portugal, le voyage de DIALOP fait un nouveau pas en avant. De 20 pays, 134 jeunes ont participé à la “Communication en temps de guerre” parrainée par DIALOP pendant les JMJ pour discuter de la façon dont les médias sociaux et la technologie numérique peuvent devenir des pièges de conspiration et d’intérêts biaisés pendant les conflits.

Le voyage

Le christianisme et le socialisme – deux mouvements aux caractéristiques très différentes – ont longtemps été en conflit l’un avec l’autre, mais ont néanmoins tous deux façonné l’histoire du monde au cours des derniers siècles. Fondé sur l’idée que les plus grands défis du monde d’aujourd’hui ne peuvent être résolus seuls, DIALOP encourage le dialogue entre les personnes de différentes cultures. DIALOP encourage le dialogue entre les personnes de bonne volonté, qu’elles soient laïques ou religieuses, en particulier entre les socialistes/marxistes et les chrétiens, afin de créer une éthique transculturelle et novatrice.

La participation de DIALOP aux Journées Mondiales de la Jeunesse fait partie du “Projet DialogUE” qui, en coopération avec la Communauté Européenne et avec la participation de 14 organisations de la société civile, explore et développe le dialogue souvent difficile entre différents groupes pour façonner une Europe qui est de plus en plus l’expression de cette “unité dans la multiplicité”.

La préparation, qui a impliqué des experts chrétiens et marxistes-socialistes, a commencé six mois avant l’événement, un voyage chargé et fatigant vers les JMJ. De nombreux défis ont été relevés, tels que la recherche d’un moyen dynamique de médiatiser des contenus lourds comme les conflits et la communication, des langues, des pays et des contextes différents. « L’émotion d’être devant une génération avide de vérité et d’espoir apaisé, raisonné et clair, et d’être capable de donner un peu de cela », dit Luisa Sello, l’une des coordinatrices du projet.

Des jeunes en dialogue

La guerre et son potentiel destructeur influencent la structure de la communication, transforment la perception des faits et instrumentalisent le langage et les mentalités. Dans ce contexte, les médias sociaux et la technologie numérique peuvent devenir des pièges pour les conspirations et les intérêts particuliers. Peut-on se rapprocher de la vérité ? Pouvons-nous réagir ou sommes-nous condamnés à détruire des relations avec des êtres humains, des pays, des populations à cause du mensonge et de la désinformation ? Comment pouvons-nous continuer à faire des choix, à construire des relations et à nous ranger du côté de la vérité et de la justice ?

L’atelier a abordé tous ces défis et a engagé les jeunes dans l’élaboration de propositions pour l’Union Européenne, qui seront rassemblées et soumises à l’UE dans le cadre du projet de financement de la Commission européenne CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) en mars 2024. Après les panels et les discussions dynamiques, la question “que pouvons-nous faire ?” a résonné parmi les jeunes. Le désir de participer à une transformation en tant qu’acteur du changement était au cœur de chaque jeune présent.

Steven, originaire des États-Unis, qui souhaite devenir prêtre et voyager à l’étranger pour aider les gens, a fait part de ses doutes : « Je ne peux même pas dire à mes parents d’arrêter de lire des sources d’information qui posent problème. Lorsque Jésus est revenu de Nazareth, il a été rejeté par sa famille. Beaucoup d’entre nous ont perdu l’espoir. Où pouvons-nous retrouver l’espoir ?C’est pourquoi nous sommes ici aux JMJ. »

Adriana, étudiante en journalisme en Argentine, s’est sentie encouragée par l’atelier : « Notre rôle en tant que jeunes est très important pour lutter contre la désinformation et cela peut aussi se faire de manière amusante. Si nous créons une communauté, nous serons plus forts. »

Vers une éthique transversale

Le cours de l’histoire dépend non seulement de la force des idées, mais surtout de l’évolution des intérêts politiques et économiques, qui plus d’une fois n’intègrent que de pâles reflets de ces idées. L’appel du Pape François en 2014 qui a inspiré DIALOP pour initier un dialogue transversal continue de se déployer.

Interrogé par un jeune homme sur la manière de créer un cadre éthique commun en présence de tant de divisions, Walter Baier, président du Parti de la gauche européenne, a répondu : « Le pape François a dit que nous devions accepter le conflit comme quelque chose de naturel, ce que nous devons savoir, c’est ce que nous devons faire avec le conflit. Le fait que des chrétiens et des marxistes de traditions très différentes, même avec des langues très différentes, puissent s’asseoir ensemble et travailler sur un cadre commun est un exemple de dialogue. »

Angelina Giannopoulou de transform!europe et José Manuel Pureza de Bloco de Esquerda, ainsi que Michele Zanzucchi et Ana Clara Giovani de l’Université Sophia et Maria Chiara de Lorenzo du mouvement des Focolari ont également pris la parole. À l’avenir, dans le cadre du projet DialogUE, DIALOP organisera d’autres symposiums sur l’écologie et les politiques sociales. Pour plus d’informations, consultez le site https://dialop.eu.

Ana Clara Giovani

Août 4, 2023 | Non classifié(e)

Les jeunes attendent les prochains rendez-vous avec le Pape auxquels ils se sont préparés depuis longtemps. En ces premiers jours à Lisbonne (Portugal), ils ont participé aux rencontres “Rise Up”. Découvrons de quoi il s’agit.

À l’heure où nous écrivons, les XXXVIIIèmes Journées Mondiales de la Jeunesse viennent d’arriver à mi-parcours et les quatre premières journées intenses font désormais partie de la vie de plus d’un demi-million de jeunes qui, le 3 août 2023, ont accueilli le Pape François au cœur de Lisbonne (Portugal), au Parc Eduardo VII, rebaptisé « Colline de la Rencontre », pour indiquer la dimension fondatrice de ces JMJ : la relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, pour construire un monde en paix, durable et fraternel.

À l’heure où nous écrivons, les XXXVIIIèmes Journées Mondiales de la Jeunesse viennent d’arriver à mi-parcours et les quatre premières journées intenses font désormais partie de la vie de plus d’un demi-million de jeunes qui, le 3 août 2023, ont accueilli le Pape François au cœur de Lisbonne (Portugal), au Parc Eduardo VII, rebaptisé « Colline de la Rencontre », pour indiquer la dimension fondatrice de ces JMJ : la relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, pour construire un monde en paix, durable et fraternel.

Au cri de « Dieu aime tout le monde », dans une Église où il y a de la place pour tous, François a officiellement inauguré les JMJ portugaises dont nous pouvons lire la chronique quotidienne dans les médias.

Ce qui, en revanche, risque d’être occulté, c’est le grand travail d’actualisation que l’Église, au sens le plus universel du terme – réalisé par les jeunes avec leurs éducateurs, les prêtres et les évêques, et les différentes réalités ecclésiales – a réalisé, pour que ces Journées Mondiales de la Jeunesse soient un lieu où les jeunes « se retrouvent » dans leurs questions, dans la recherche consciente ou inconsciente de Dieu pour l’avoir comme compagnon de vie ; dans la réalisation d’espaces de partage, d’inspiration et d’écoute réciproque.

Les rencontres “Rise Up” : des espaces de réflexion, de partage et d’inspiration

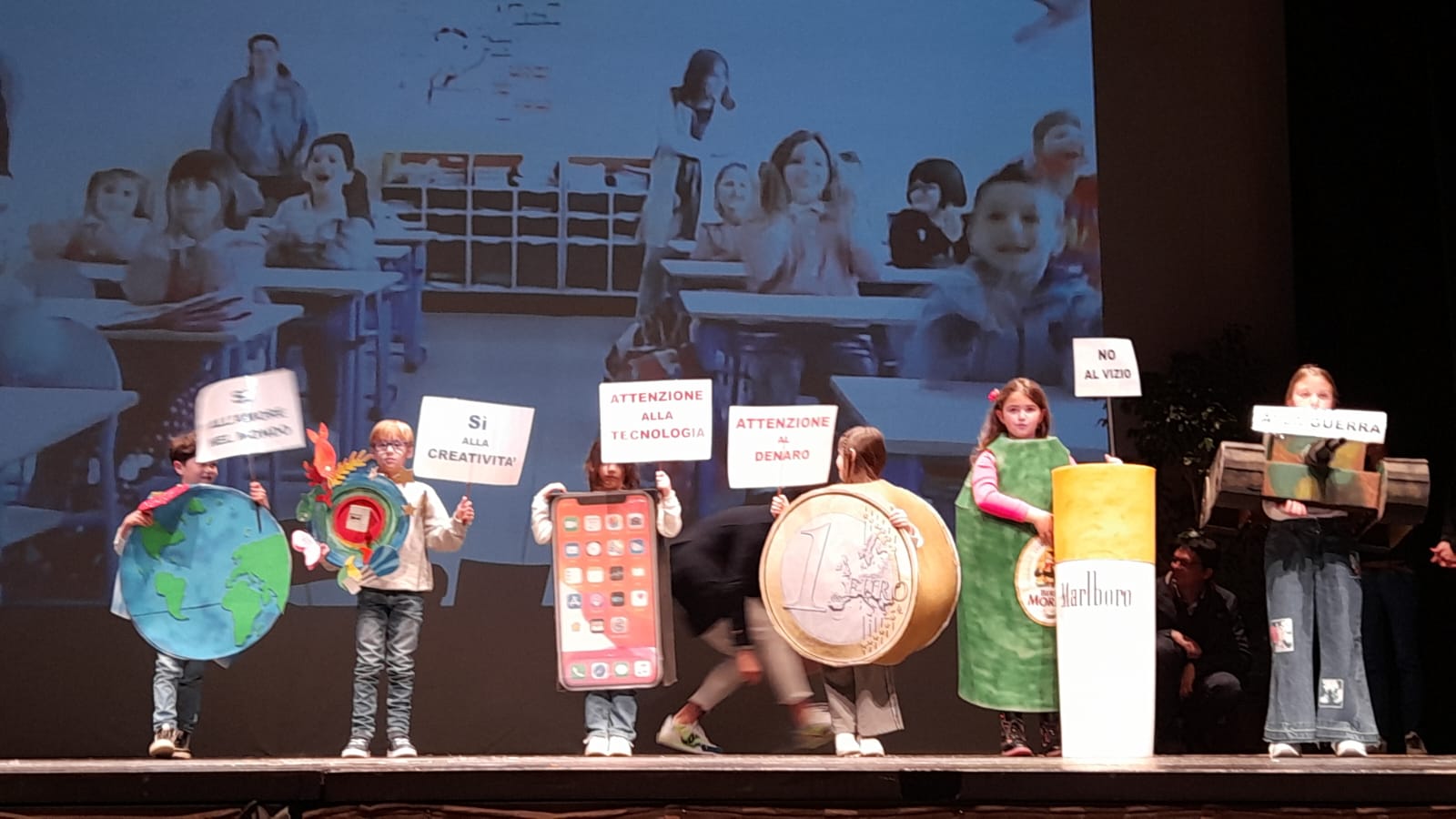

Sans doute l’une des plus grandes nouveautés de cette édition sont les rencontres Rise Up, le nouveau modèle de catéchèse des JMJ qui invite les jeunes à réfléchir sur les grands thèmes abordés pendant le pontificat du Pape François : l’écologie intégrale, l’amitié sociale et la fraternité universelle, et la miséricorde.

On compte 270 rencontres organisées en 30 langues, toutes liées au thème général des JMJ : « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1, 39).

Le mouvement des Focolari s’est également impliqué dans les rencontres Rise Up , trois rendez-vous d’une demi-journée chacun, pour les pèlerins anglophones, rassemblant en moyenne 5000 jeunes par jour. « Je me suis sentie protagoniste dès le début, raconte Eunice, une Gen de l’équipe organisatrice, et le thème de ces JMJ m’inspire beaucoup : je me sens moi aussi poussée à me lever et à partir en hâte, comme Marie ; je ressens une forte motivation à donner plus, à dépasser les limites, la fatigue et les difficultés, comme elle l’a fait lorsqu’elle s’est rendue chez Élisabeth. Elle ne s’est pas arrêtée, elle a aimé ».

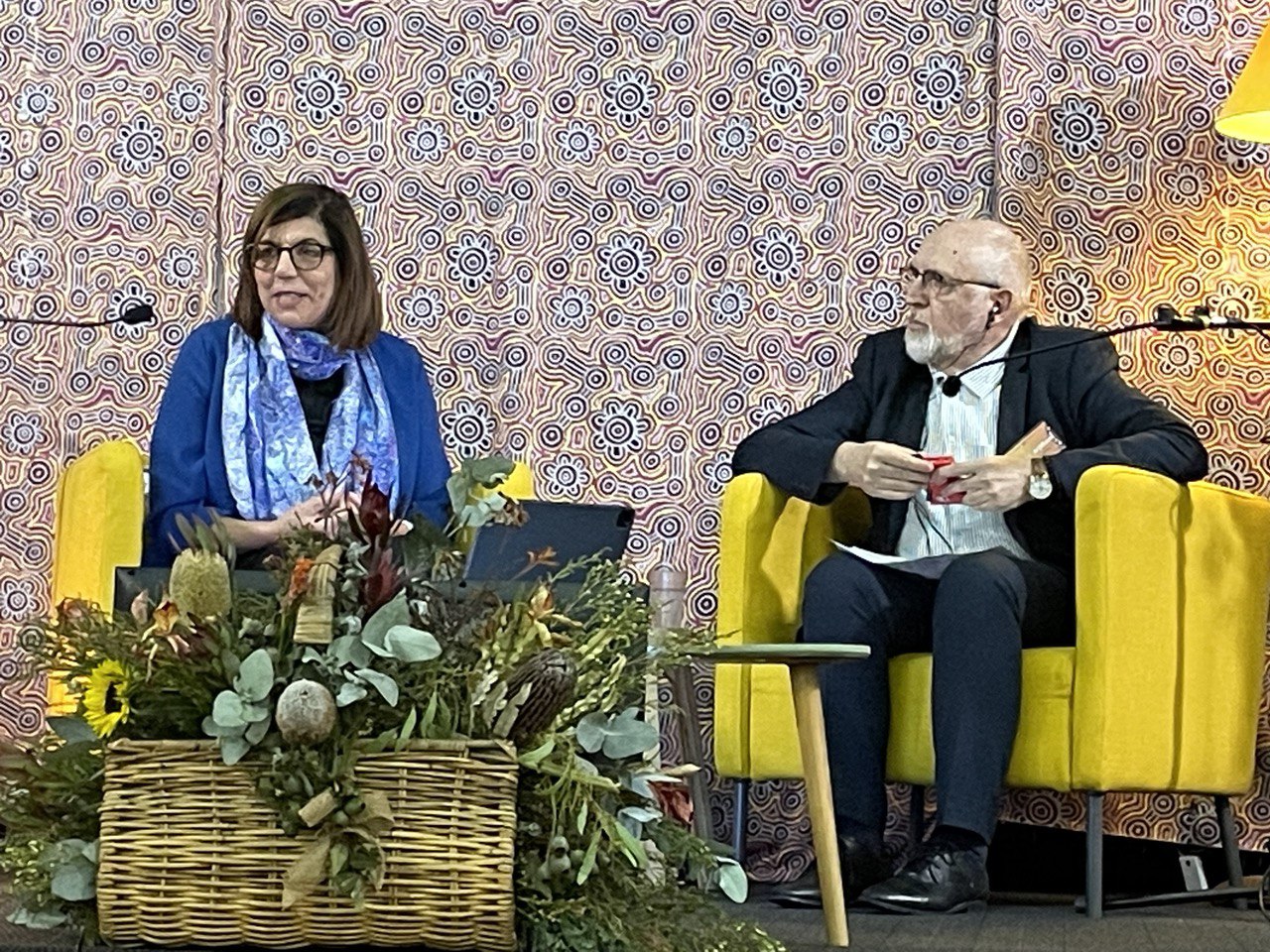

Margaret Karram et Jesús Morán, Présidente et Coprésident du mouvement des Focolari, ainsi que le Cardinal Patrick O’Malley de Boston (USA), l’Archevêque Anthony Fisher de Sydney (Australie) et l’Évêque Robert Barron de Winona-Rochester dans le Minnesota (USA) ont pris la parole aux rencontres.

Les jeunes des JMJ de Lisbonne

Faire l’expérience de l’amour de Dieu et Le porter partout où l’on se trouve et où l’on se sent appelé a été le fil conducteur des rencontres marquées par les animations, la musique, la prière et le partage. « J’ai senti qu’après un an et demi de confinement après le Covid, quelque chose en moi avait changé », raconte Pete, originaire des États-Unis, à l’occasion de ses premières JMJ. « J’ai décidé de venir avec les jeunes de mon diocèse pour me mettre au défi. Je voulais sortir de ma zone de confort, rencontrer des jeunes d’autres pays, voir comment ils gèrent les problèmes. J’ai encore beaucoup de questions, mais j’ai trouvé ici des réponses à certaines d’entre elles.

Faire l’expérience de l’amour de Dieu et Le porter partout où l’on se trouve et où l’on se sent appelé a été le fil conducteur des rencontres marquées par les animations, la musique, la prière et le partage. « J’ai senti qu’après un an et demi de confinement après le Covid, quelque chose en moi avait changé », raconte Pete, originaire des États-Unis, à l’occasion de ses premières JMJ. « J’ai décidé de venir avec les jeunes de mon diocèse pour me mettre au défi. Je voulais sortir de ma zone de confort, rencontrer des jeunes d’autres pays, voir comment ils gèrent les problèmes. J’ai encore beaucoup de questions, mais j’ai trouvé ici des réponses à certaines d’entre elles.

Même pour les jeunes de Slovaquie, il n’a pas été facile de décider de partir et de s’ouvrir à des personnes d’autres cultures et d’autres façons de faire. Nous sommes à l’écoute de ce que le Pape dira dans les jours à venir. « Nous sommes certains que ses paroles resteront à jamais dans nos cœurs et nous aideront dans les différentes situations de la vie ».

Se retrouver, se reconnaître comme frères et sœurs, c’est peut-être ce qui caractérise le plus cet événement ; c’est pourquoi les témoignages sont au cœur des rencontres Rise Up.

La vie réelle au Centre

Comme celle de Lucas, qui vit dans l’Amazonie brésilienne. Aux JMJ de Panama, il a été fasciné par la figure de Jésus et, de retour chez lui, il s’est engagé dans un projet d’aide aux communautés indigènes de sa terre. Pendant 15 jours, avec une équipe de médecins, d’infirmières et de psychologues, lui et une vingtaine de jeunes ont apporté aide, soins et soutien à de nombreuses personnes éloignées des centres de santé. « Une expérience incroyable : se donner du matin au soir, sans relâche », raconte Lucas. « Le projet Amazone m’a beaucoup fait grandir en tant que personne. Le premier fruit de tout cela, c’est moi : j’ai changé, je ne suis plus le même ».

Sofia, originaire d’Argentine, raconte son cheminement existentiel marqué par une forte quête de sens. À un moment donné, elle a connu la figure de la bienheureuse Chiara Luce Badano, dont le oui à Dieu, même dans la douleur, lui a donné la force de donner sa vie sur le chemin de la consécration dans le mouvement des Focolari. Et nous pourrions continuer encore et encore car les témoignages racontés sont nombreux, tout comme les questions que les jeunes ont posées aux Évêques et aux responsables qui ont pris la parole.

« Je suis venue avec mon groupe d’amis à ces JMJ », a déclaré Pat, 19 ans, de Sydney, « et c’est important pour moi parce que je crois que pour être en mesure de faire la différence dans le monde mais aussi pour prendre des décisions personnelles, nous avons besoin des autres. La solitude est un problème pour beaucoup de jeunes de mon âge et je veux faire quelque chose pour y remédier, en commençant par aimer mes amis, et ici, j’ai compris que c’était la bonne démarche ».

Ces jeunes ont de nombreuses questions et appréhensions, mais ce n’est pas tout : ces jeunes veulent s’ouvrir, savoir ; ils viennent d’expériences et d’existences différentes, souvent opposées, et pourtant ils sont ici pour rencontrer le Pape François et pour trouver Dieu dans leur vie et rencontrer des amis avec qui ils peuvent Le partager. Les JMJ de Lisbonne en sont maintenant au cœur de son voyage.

Pour lire l’intégralité des interventions :

Juil 31, 2023 | Non classifié(e)

Un chant à l’unisson pour les jeunes du monde entier. Le père João Paulo Vaz, prêtre de Coimbra (Portugal), est le créateur du texte de l’hymne des JMJ de Lisbonne 2023, mis en musique par Pedro Ferreira, enseignant et musicien. Deux jeunes du mouvement des Focolari (Gen), Lourdes Catalán et Ivan Ho, l’ont interviewé. Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 2023 ne sont plus très loin et déjà, dans les ruelles de Lisbonne (Portugal), ville où se déroulera cet événement planétaire, il est possible d’entendre les voix des premiers jeunes qui arrivent en chantant “Há Pressa no Ar” (Il y a de la hâte dans l’air), l’hymne officiel inspiré du thème « Marie s’est levée et elle est partie en hâte. » (Lc 1, 39). Nous découvrons avec le père João Paulo Vaz, prêtre du diocèse de Coimbra et créateur du texte, comment il est né. Lourdes : Père João Paulo, que représentent pour vous les JMJ et pourquoi avez-vous décidé de participer au concours pour la sélection de l’hymne de Lisbonne 2023 ?  Père João Paulo Vaz : J’ai participé à pas moins de six JMJ dans ma vie (Paris, Rome, Toronto, Cologne, Sydney et Madrid), certaines d’entre elles en tant que responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse. Chacune a marqué mon parcours d’homme, de chrétien et de prêtre. Ce furent des expériences de foi et de communion très intenses, et certaines d’entre elles ont particulièrement marqué les esprits, en particulier l’hymne. Lorsque nous avons appris que nous pourrions participer au concours de l’hymne de Lisbonne 2023, j’ai été très heureux, à la fois en raison de mon expérience personnelle et en tant que compositeur. J’avais décidé de soumettre les paroles mais, à un moment donné, j’ai découvert que j’avais oublié de m’inscrire à temps, car il faut déclarer son intention de participer avant même de soumettre la chanson. Quand j’ai réalisé cela, j’ai été très triste, mais Dieu ne me laisse jamais tranquille. Un groupe de participants qui s’était inscrit à temps et qui n’avait que la base musicale prête m’a quand même demandé de participer et je me suis inscrit au concours. Peu après, j’ai appris avec une grande joie que ma chanson avait été choisie. J’étais fou de joie car j’ai vraiment senti que c’était la réponse de Dieu à mon souhait. Ivan : Quel message vouliez-vous faire passer à travers la composition de cet hymne ? Père João Paulo Vaz : Tout d’abord, le message que j’ai pensé adresser à chaque jeune est le suivant : « Le Christ est toujours avec toi, il ne t’abandonne jamais et avec lui tu pourras aimer beaucoup plus. » C’est pourquoi, avec Lui, « ma voix s’élève plus haut et tout le monde l’entendra », comme l’explique la chanson, parce que vous n’avez plus peur. Tout le texte va dans ce sens et Marie, la protagoniste principale de ces JMJ, dans sa simplicité et son humilité, représente tout cela : celle qui la première élève sa voix parce qu’elle porte le Christ en elle ; la première évangélisatrice qui nous révèle aussi, avec son “oui” en route vers Élisabeth, comment l’apporter aux autres. Ivan : De nombreux jeunes du monde entier sont attendus à Lisbonne. Quel effet cela fait-il de penser qu’ils chanteront tous ensemble cet hymne ? Père João Paulo Vaz : Il est très important de dire qu’à partir du moment où le chant a été choisi comme hymne des JMJ, il ne nous appartient plus, il n’est plus le nôtre. Ce ne sont plus mes paroles ni la musique créée par Pedro Ferreira. C’est l’hymne des JMJ de Lisbonne 2023. Je le chanterai avec les autres : ce sera pour ma plus grande joie. Lourdes : Si vous pouviez résumer l’hymne en un ou deux mots, quels seraient-ils ?