14 Nov 2020 | Chiesa

Un Webinar promosso dalla pontificia commissione per l’America Latina aperto a tutti per riflettere e analizzare l’impatto e le conseguenze del COVID-19. I risvolti sociali, economici, politici e il pensiero di papa Francesco.  Si svolgerà il 19 e 20 novembre prossimi il seminario virtuale dal titolo America Latina: Chiesa, Papa Francesco e lo scenario della pandemia e sarà aperto a tutti quanti sono interessati a questo pezzo di mondo, anch’esso pesantemente colpito dal virus; uno scenario già complicato in molte aree da povertà ed emarginazione. Organizzato dalla Pontificia Commissione per l’America Latina, dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dalla Conferenza Episcopale Latino Americana (CELAM), l’appuntamento punta a riflettere e analizzare la situazione della pandemia nel continente latino americano, le sue conseguenze e, soprattutto, le linee d’azione e gli aiuti dei governi e della Chiesa. Il Papa si farà presente con un video-messaggio ed interverranno, tra gli altri, anche il Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM, Carlos Afonso Nobre, Premio Nobel per la Pace nel 2007, l’economista Jeffrey D. Sachs, Direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile alla Columbia University e Gustavo Beliz, Segretario agli Affari strategici della Presidenza argentina. La nota introduttiva al seminario spiega che ad oggi nel continente latino-americano, come nel resto del mondo, è impossibile calcolare i danni della pandemia: “In molti casi, gli effetti negativi della chiusura delle frontiere e le conseguenti ripercussioni sociali ed economiche sono stati solo l’inizio di una spirale di danni non ancora quantificati, tanto meno una ricetta per una soluzione a medio termine”. Per questo il seminario sarà l’occasione di un incontro e di un dialogo a tutto campo tra l’azione missionaria e pastorale della Chiesa cattolica e il contributo di vari specialisti del mondo dell’economia e della politica, per poter potenziare una rete culturale e operativa e garantire così un futuro migliore al continente. Papa Francesco si farà presente anche con la presentazione della Task Force contro il Covid-19, da lui istituita e rappresentata al seminario dal suo capo che ne esporrà il lavoro. In tempi di incertezza e di mancanza di futuro la Chiesa guarda al “continente della speranza” e cerca strumenti condivisi che possano trasformare la crisi in opportunità o almeno trovare le vie per uscirne. Il programma dell’evento Iscriviti qui

Si svolgerà il 19 e 20 novembre prossimi il seminario virtuale dal titolo America Latina: Chiesa, Papa Francesco e lo scenario della pandemia e sarà aperto a tutti quanti sono interessati a questo pezzo di mondo, anch’esso pesantemente colpito dal virus; uno scenario già complicato in molte aree da povertà ed emarginazione. Organizzato dalla Pontificia Commissione per l’America Latina, dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dalla Conferenza Episcopale Latino Americana (CELAM), l’appuntamento punta a riflettere e analizzare la situazione della pandemia nel continente latino americano, le sue conseguenze e, soprattutto, le linee d’azione e gli aiuti dei governi e della Chiesa. Il Papa si farà presente con un video-messaggio ed interverranno, tra gli altri, anche il Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM, Carlos Afonso Nobre, Premio Nobel per la Pace nel 2007, l’economista Jeffrey D. Sachs, Direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile alla Columbia University e Gustavo Beliz, Segretario agli Affari strategici della Presidenza argentina. La nota introduttiva al seminario spiega che ad oggi nel continente latino-americano, come nel resto del mondo, è impossibile calcolare i danni della pandemia: “In molti casi, gli effetti negativi della chiusura delle frontiere e le conseguenti ripercussioni sociali ed economiche sono stati solo l’inizio di una spirale di danni non ancora quantificati, tanto meno una ricetta per una soluzione a medio termine”. Per questo il seminario sarà l’occasione di un incontro e di un dialogo a tutto campo tra l’azione missionaria e pastorale della Chiesa cattolica e il contributo di vari specialisti del mondo dell’economia e della politica, per poter potenziare una rete culturale e operativa e garantire così un futuro migliore al continente. Papa Francesco si farà presente anche con la presentazione della Task Force contro il Covid-19, da lui istituita e rappresentata al seminario dal suo capo che ne esporrà il lavoro. In tempi di incertezza e di mancanza di futuro la Chiesa guarda al “continente della speranza” e cerca strumenti condivisi che possano trasformare la crisi in opportunità o almeno trovare le vie per uscirne. Il programma dell’evento Iscriviti qui

Stefania Tanesini

(altro…)

7 Nov 2020 | Sociale

L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19, è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”.  Sanità, scuola, sicurezza sono l’architrave di qualsiasi nazione e per questo non possono sottostare al gioco dei profitti. L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19 (Progetto “Covid 19 Costruire un futuro migliore”, creato in collaborazione dal Dicastero per la Comunicazione e dello Sviluppo Umano Integrale), è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”. Perché, sostiene, tutto è fondamentalmente bene comune: lo è la politica nel suo senso più alto, lo è l’economia che guarda all’uomo prima che al tornaconto. E in questo nuovo paradigma globale che può nascere dal post-Covid la Chiesa, afferma, deve farsi “garante” di questo patrimonio collettivo, in quanto estranea alle logiche del mercato. La speranza, per Bruni, è che questa esperienza condizionata da un virus senza confini non faccia dimenticare “l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale”. Lei fa parte della Commissione vaticana COVID 19, il meccanismo di risposta istituito da Papa Francesco per far fronte a una pandemia senza precedenti. Personalmente, cosa spera di imparare da questa esperienza? In che modo la società, nel suo complesso, potrà trarre ispirazione dal lavoro della Commissione? La cosa più importante che ho imparato da questa esperienza è l’importanza del principio di precauzione e dei beni comuni. Il principio di precauzione, pilastro della Dottrina della Chiesa, il grande assente nella fase iniziale dell’epidemia, ci dice qualcosa di estremamente importante: il principio di precauzione è vissuto in modo ossessivo a livello individuale (basti pensare alle assicurazioni che stanno occupando al mondo) ma è totalmente assente a livello collettivo, il che rende le società del 21° secolo estremamente vulnerabili. Ecco perché quei Paesi che avevano salvato un po’ di welfare state si sono dimostrati molto più forti di quelli gestiti interamente dal mercato. E poi i beni comuni: come un male comune ci ha rivelato cosa sia il bene comune, la pandemia ci ha fatto vedere che con i beni comuni c’è bisogno di comunità e non solo del mercato. La sanità, la sicurezza, la scuola non possono essere lasciate al gioco dei profitti. Papa Francesco ha chiesto alla Commissione COVID 19 di preparare il futuro invece che di prepararsi per il futuro. In questa impresa, quale dovrebbe essere il ruolo della Chiesa cattolica come istituzione? La Chiesa Cattolica è una delle pochissime (se non l’unica) istituzione garante e custode del bene comune globale. Non avendo interessi privati, può perseguire l’interesse di tutti. Per questo oggi è molto ascoltata, per questa stessa ragione ha una responsabilità da esercitare su scala mondiale. Quali insegnamenti personali (se ce ne sono) ha tratto dall’esperienza di questa pandemia? Quali cambiamenti concreti spera di vedere dopo questa crisi, sia da un punto di vista personale che globale? Il primo insegnamento è il valore del bene relazionali: non potendo abbracciarci in questi mesi, ho riscoperto il valore di un abbraccio e di un incontro. Il secondo: possiamo e dobbiamo fare molte riunioni online e molto smart working, ma per decisioni importanti e per gli incontri decisivi la rete non basta, c’è bisogno del corpo. Quindi il boom del virtuale ci sta facendo scoprire l’importanza degli incontri in carne e ossa e dell’intelligenza dei corpi. Mi auguro che non dimenticheremo le lezioni di questi mesi (perché l’uomo dimentica molto velocemente), in particolare l’importanza della politica come la abbiamo riscoperta in questi mesi (come l’arte del bene comune contro i mali comuni), e che non ci dimenticheremo l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale.

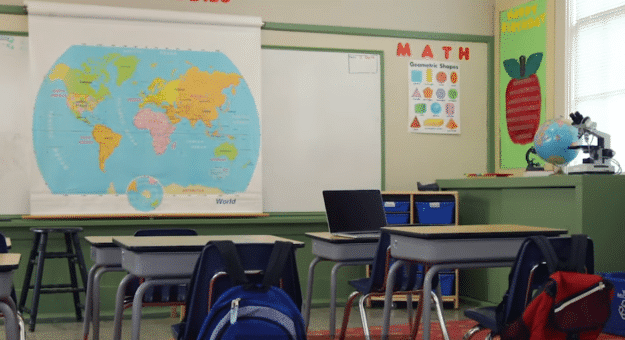

Sanità, scuola, sicurezza sono l’architrave di qualsiasi nazione e per questo non possono sottostare al gioco dei profitti. L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19 (Progetto “Covid 19 Costruire un futuro migliore”, creato in collaborazione dal Dicastero per la Comunicazione e dello Sviluppo Umano Integrale), è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”. Perché, sostiene, tutto è fondamentalmente bene comune: lo è la politica nel suo senso più alto, lo è l’economia che guarda all’uomo prima che al tornaconto. E in questo nuovo paradigma globale che può nascere dal post-Covid la Chiesa, afferma, deve farsi “garante” di questo patrimonio collettivo, in quanto estranea alle logiche del mercato. La speranza, per Bruni, è che questa esperienza condizionata da un virus senza confini non faccia dimenticare “l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale”. Lei fa parte della Commissione vaticana COVID 19, il meccanismo di risposta istituito da Papa Francesco per far fronte a una pandemia senza precedenti. Personalmente, cosa spera di imparare da questa esperienza? In che modo la società, nel suo complesso, potrà trarre ispirazione dal lavoro della Commissione? La cosa più importante che ho imparato da questa esperienza è l’importanza del principio di precauzione e dei beni comuni. Il principio di precauzione, pilastro della Dottrina della Chiesa, il grande assente nella fase iniziale dell’epidemia, ci dice qualcosa di estremamente importante: il principio di precauzione è vissuto in modo ossessivo a livello individuale (basti pensare alle assicurazioni che stanno occupando al mondo) ma è totalmente assente a livello collettivo, il che rende le società del 21° secolo estremamente vulnerabili. Ecco perché quei Paesi che avevano salvato un po’ di welfare state si sono dimostrati molto più forti di quelli gestiti interamente dal mercato. E poi i beni comuni: come un male comune ci ha rivelato cosa sia il bene comune, la pandemia ci ha fatto vedere che con i beni comuni c’è bisogno di comunità e non solo del mercato. La sanità, la sicurezza, la scuola non possono essere lasciate al gioco dei profitti. Papa Francesco ha chiesto alla Commissione COVID 19 di preparare il futuro invece che di prepararsi per il futuro. In questa impresa, quale dovrebbe essere il ruolo della Chiesa cattolica come istituzione? La Chiesa Cattolica è una delle pochissime (se non l’unica) istituzione garante e custode del bene comune globale. Non avendo interessi privati, può perseguire l’interesse di tutti. Per questo oggi è molto ascoltata, per questa stessa ragione ha una responsabilità da esercitare su scala mondiale. Quali insegnamenti personali (se ce ne sono) ha tratto dall’esperienza di questa pandemia? Quali cambiamenti concreti spera di vedere dopo questa crisi, sia da un punto di vista personale che globale? Il primo insegnamento è il valore del bene relazionali: non potendo abbracciarci in questi mesi, ho riscoperto il valore di un abbraccio e di un incontro. Il secondo: possiamo e dobbiamo fare molte riunioni online e molto smart working, ma per decisioni importanti e per gli incontri decisivi la rete non basta, c’è bisogno del corpo. Quindi il boom del virtuale ci sta facendo scoprire l’importanza degli incontri in carne e ossa e dell’intelligenza dei corpi. Mi auguro che non dimenticheremo le lezioni di questi mesi (perché l’uomo dimentica molto velocemente), in particolare l’importanza della politica come la abbiamo riscoperta in questi mesi (come l’arte del bene comune contro i mali comuni), e che non ci dimenticheremo l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale.  Preparare il mondo post-covid significa anche preparare le generazioni future, quelle che un domani saranno chiamate a decidere, a tracciare nuove vie. L’educazione, in questo senso, non è solo una “spesa” da contenere, anche in tempo di crisi? L’educazione, soprattutto quella dei bambini e dei giovani, è molto più di una “spesa”… è l’investimento collettivo con il più alto tasso di rendimento sociale. Mi auguro che quando, nei Paesi dove la scuola è ancora chiusa, questa verrà riaperta, si indica un giorno di festa nazionale. La democrazia comincia nei banchi di scuola e lì rinasce in ogni generazione. Il primo patrimonio (patres munus) che ci passiamo fra generazioni è quello educativo. Decine di milioni di ragazzi e ragazze nel mondo non hanno accesso all’educazione. Si può ignorare l’articolo 26 della Dichiarazione dei diritti umani che afferma il diritto all’educazione per tutti, gratuita e obbligatoria, almeno per l’insegnamento elementare? Chiaramente non si dovrebbe ignorare, ma non possiamo chiedere che il costo della scuola venga sostenuto interamente da Paesi che non hanno sufficienti risorse. Dovremmo dar vita presto ad una nuova cooperazione internazionale sotto lo slogan: “la scuola per bambini e adolescenti è bene comune globale”, dove Paesi con più risorse aiutino quelli con meno a rendere effettivo il diritto allo studio gratuito. Questa pandemia ci sta mostrando che il mondo è una grande comunità, dobbiamo trasformare questo male comune in nuovi beni comuni globali. Anche nei paesi ricchi, le parti di bilancio dedicate all’educazione hanno subito tagli, a volta ingenti. Ci può essere un interesse a non investire sulle generazioni future? Se la logica economica prende il sopravvento aumenteranno i ragionamenti del tipo: “perché debbo fare qualcosa per le future generazioni, che cosa hanno fatto loro per me?”. Se il “do ut des”, il registro commerciale, diventa la nuova logica delle nazioni, investiremo sempre meno per la scuola, faremo sempre più debiti che pagheranno i bambini di oggi. Dobbiamo tornare generosi, coltivare virtù non economiche come la compassione, la mitezza, la magnanimità. La Chiesa cattolica è in prima linea per offrire un’educazione ai più poveri. Anche in condizioni di grande difficoltà economica, perché come vediamo in questo periodo di pandemia, i lockdown hanno avuto un impatto considerevole sulle scuole cattoliche. Ma la chiesa c’è e accoglie tutti, senza distinzione di fede, facendosi spazio di incontro e di dialogo. Quant’è importante quest’ultimo aspetto? La Chiesa è sempre stata una istituzione del bene comune. La parabola di Luca non ci dice che fede avesse l’uomo mezzo morto soccorso dal Samaritano. È proprio durante le grandi crisi che la Chiesa recupera la sua vocazione di “Mater et magistra”, che cresce la stima dei non cristiani nei suoi confronti, che ritorna quel mare che accoglie tutto per ridonare tutto a tutti, soprattutto ai più poveri, perché la Chiesa ha sempre saputo che l’indicatore di ogni bene comune è la condizione dei più poveri. L’insegnamento della religione, delle religioni, in un mondo sempre più tentato da divisioni, e che favorisce l’intrattenimento della paura e della tensione; quali risultati può portare? Dipende come la si insegna. La dimensione etica che pur c’è in ogni religione non è sufficiente. Il grande insegnamento che le religioni oggi posso dare riguarda la vita interiore e la spiritualità perché la nostra generazione nel giro di pochi decenni ha dilapidato un patrimonio millenario fatto di saggezza antica e di pietà popolare. Le religioni devono aiutare i giovani e tutti a riscrivere una nuova grammatica della vita interiore, e se non lo fanno la depressione diventerà la peste del 21° secolo. Clicca qui per vedere l’intervista

Preparare il mondo post-covid significa anche preparare le generazioni future, quelle che un domani saranno chiamate a decidere, a tracciare nuove vie. L’educazione, in questo senso, non è solo una “spesa” da contenere, anche in tempo di crisi? L’educazione, soprattutto quella dei bambini e dei giovani, è molto più di una “spesa”… è l’investimento collettivo con il più alto tasso di rendimento sociale. Mi auguro che quando, nei Paesi dove la scuola è ancora chiusa, questa verrà riaperta, si indica un giorno di festa nazionale. La democrazia comincia nei banchi di scuola e lì rinasce in ogni generazione. Il primo patrimonio (patres munus) che ci passiamo fra generazioni è quello educativo. Decine di milioni di ragazzi e ragazze nel mondo non hanno accesso all’educazione. Si può ignorare l’articolo 26 della Dichiarazione dei diritti umani che afferma il diritto all’educazione per tutti, gratuita e obbligatoria, almeno per l’insegnamento elementare? Chiaramente non si dovrebbe ignorare, ma non possiamo chiedere che il costo della scuola venga sostenuto interamente da Paesi che non hanno sufficienti risorse. Dovremmo dar vita presto ad una nuova cooperazione internazionale sotto lo slogan: “la scuola per bambini e adolescenti è bene comune globale”, dove Paesi con più risorse aiutino quelli con meno a rendere effettivo il diritto allo studio gratuito. Questa pandemia ci sta mostrando che il mondo è una grande comunità, dobbiamo trasformare questo male comune in nuovi beni comuni globali. Anche nei paesi ricchi, le parti di bilancio dedicate all’educazione hanno subito tagli, a volta ingenti. Ci può essere un interesse a non investire sulle generazioni future? Se la logica economica prende il sopravvento aumenteranno i ragionamenti del tipo: “perché debbo fare qualcosa per le future generazioni, che cosa hanno fatto loro per me?”. Se il “do ut des”, il registro commerciale, diventa la nuova logica delle nazioni, investiremo sempre meno per la scuola, faremo sempre più debiti che pagheranno i bambini di oggi. Dobbiamo tornare generosi, coltivare virtù non economiche come la compassione, la mitezza, la magnanimità. La Chiesa cattolica è in prima linea per offrire un’educazione ai più poveri. Anche in condizioni di grande difficoltà economica, perché come vediamo in questo periodo di pandemia, i lockdown hanno avuto un impatto considerevole sulle scuole cattoliche. Ma la chiesa c’è e accoglie tutti, senza distinzione di fede, facendosi spazio di incontro e di dialogo. Quant’è importante quest’ultimo aspetto? La Chiesa è sempre stata una istituzione del bene comune. La parabola di Luca non ci dice che fede avesse l’uomo mezzo morto soccorso dal Samaritano. È proprio durante le grandi crisi che la Chiesa recupera la sua vocazione di “Mater et magistra”, che cresce la stima dei non cristiani nei suoi confronti, che ritorna quel mare che accoglie tutto per ridonare tutto a tutti, soprattutto ai più poveri, perché la Chiesa ha sempre saputo che l’indicatore di ogni bene comune è la condizione dei più poveri. L’insegnamento della religione, delle religioni, in un mondo sempre più tentato da divisioni, e che favorisce l’intrattenimento della paura e della tensione; quali risultati può portare? Dipende come la si insegna. La dimensione etica che pur c’è in ogni religione non è sufficiente. Il grande insegnamento che le religioni oggi posso dare riguarda la vita interiore e la spiritualità perché la nostra generazione nel giro di pochi decenni ha dilapidato un patrimonio millenario fatto di saggezza antica e di pietà popolare. Le religioni devono aiutare i giovani e tutti a riscrivere una nuova grammatica della vita interiore, e se non lo fanno la depressione diventerà la peste del 21° secolo. Clicca qui per vedere l’intervista

Fonte: Vatican News

(altro…)

13 Set 2020 | Centro internazionale

Con tre giorni in video-conferenza tra i delegati dei Focolari nelle diverse aree del mondo e il consiglio generale è iniziata una ulteriore fase preparatoria verso l’Assemblea Generale dei Focolari che si terrà nel gennaio 2021. Si è concluso il 12 settembre l’appuntamento dei responsabili dei Focolari nel mondo, svoltosi quest’anno in video-conferenza; data che, in condizioni normali, avrebbe segnato anche l’ultimo giorno del mandato della attuale presidente, Maria Voce. Ma questi tempi – che di normale hanno davvero poco – registrano invece un prolungamento del mandato della presidente perché, a causa del Covid, l’Assemblea Generale, che ha anche il compito di eleggere tutti gli organi di governo dei Focolari, è stata rimandata da inizio settembre 2020 al 2021 (24 gennaio – 7 febbraio). Come trasformare, allora, questo tempo d’attesa in tempo di grazia? Una domanda che ha aperto e guidato il convegno dei responsabili e alla quale Maria Voce ha risposto in modo profondo e sintetico: “Siamo chiamati a testimoniare la possibilità di rapporti trinitari! Il che vuol dire semplicemente: ognuno faccia di tutto perché venga fuori l’altro”. Le sessioni dedicate alla condivisione della vita delle comunità dei Focolari nelle diverse aree geografiche del mondo hanno messo in evidenza l’impegno globale nell’affrontare la sfida e le nuove conseguenze “figlie” della pandemia del Coronavirus: l’impossibilità di fare incontri in presenza ha portato ad un aumento di convegni digitali che spesso raggiungono più persone e rompono schemi territoriali o di categoria che, nella situazione attuale, stanno evidenziando svariati limiti. Le difficoltà economiche, poi, richiedono nuove riflessioni alla ricerca di soluzioni per uno stile di vita sobrio e sostenibile e in favore di opere e strutture adatte. Inoltre il clima di crescente insicurezza personale e comunitaria spinge ad una nuova scelta di vita evangelica in vista di un mondo più unito. Il terzo giorno del convegno ha segnato poi l’inizio di un ulteriore percorso preparatorio del Movimento verso l’Assemblea Generale del 2021. Il tempo guadagnato servirà a favorire una preparazione più partecipata e capillare, un cammino sinodale. Fino al 24 ottobre i membri del Movimento avranno occasione di approfondire le tematiche finora raccolte per individuare quelle preferenziali che verranno inserite in un documento di lavoro. Prima di Natale i partecipanti all’Assemblea avranno la possibilità di conoscere possibili candidate e canditati a Presidente e a Copresidente. E in una serie di Webinar si potranno confrontare le tematiche principali con l’aiuto di esperti esterni. La preparazione si concluderà poi nelle prime settimane di gennaio con lavori a gruppi tra i partecipanti.

Joachim Schwind

(altro…)

12 Set 2020 | Focolari nel Mondo

Emmanuel e Annick del Movimento dei Focolari dedicano il loro tempo libero alla Croce Rossa francese. Fin dall’inizio della crisi sanitaria causata dal coronavirus, su tutto il territorio francese sono state avviate operazioni di sostegno alle persone in difficoltà. Questa coppia di coniugi ha aiutato in due di esse. La prima azione consisteva nell’organizzare la consegna di medicinali o di generi alimentari a persone che non erano in grado di fare la spesa da sole. Ingegnere dell’Università di Strasburgo, Emmanuel ha trascorso il suo periodo di volontariato lavorando quasi a tempo pieno per coordinare l’operazione per l’intera provincia del Bas-Rhin (attorno alla città di Strasburgo). “Organizzare le squadre e facilitare il flusso di informazioni – ci dice – è stato un grande lavoro logistico. Anche se a volte non riuscivo ad uscire di casa per tre giorni, non mi sentivo solo. Al contrario posso dire di aver piuttosto la frustrazione di lavorare sodo senza vedere quasi mai i beneficiari del mio lavoro». In quel periodo, le richieste sono esplose, soprattutto di cibo. Infatti, molte associazioni di assistenza sociale hanno dovuto chiudere, perché la maggior parte dei loro volontari erano costretti a rimanere a casa a causa della loro età. L’altra operazione è stata lanciata dal 29 aprile al 31 luglio 2020 dal Parlamento europeo a Strasburgo, con la decisione di riaprire le sue cucine per preparare 500 pasti al giorno. La Prefettura era responsabile della ricerca dei beneficiari dei pasti a livello locale e la Croce Rossa francese della consegna. Annick, che ha continuato il suo lavoro di infermiera e la sua attività di volontariato, dice: “Vedevamo le persone felici di ricevere qualcosa. Anche se alcuni sono rimasti sorpresi e increduli – pensando a controlli nascosti – c’era molta attesa per quei pasti”. “Le istituzioni hanno investito enormemente nel cuore della crisi”, osserva Emmanuel. Cosa significa questo impegno per Emmanuel e Annick? “Mi nutro della spiritualità dei Focolari, ma l’espressione della nostra vita è nella società, è dare (e dare di noi stessi) concretamente nel mondo”, risponde Annick. Emmanuel aggiunge: “È importante non restare nel nostro angolo, tra persone dei Focolari, ma agire nel mondo. Inoltre, i sette principi della Croce Rossa che sono l’umanità, l’unità, l’universalità, la neutralità, l’indipendenza, l’imparzialità e il servizio volontario sono molto in consonanza con l’”arte d’amare” e la “Regola d’oro”. “Nel contesto teso della crisi, la qualità delle relazioni umane tra volontari e beneficiari sul campo e nell’organizzazione è stata importante. Per esempio, ho fatto da mediatore tra i volontari quando sono sorte delle tensioni. Il carisma dell’unità dei Focolari mi è stato di grande aiuto per comprendere le situazioni, perdere la mia idea, vivere bene il momento presente”, condivide Emmanuel. “Questo periodo ha fatto emergere il buono o il cattivo che è in noi” osserva Annick. Suo marito è lieto di constatare che ha generato nuove idee per l’azione, in particolare in relazione al divario digitale o alla povertà relazionale. “La grande lezione della pandemia per molti è la consapevolezza che non possiamo vivere l’uno senza l’altro – dice. L’interdipendenza è stata la grande battaglia di Chiara Lubich alla fine della sua vita … Il mio ottimismo mi porta a credere che più persone saranno coinvolte nelle associazioni e svilupperanno il loro senso del volontariato”.

Émilie Tévané

Fonte: Nouvelle Cité, N°604, luglio-agosto 2020, p. 41. (altro…)

2 Set 2020 | Focolari nel Mondo

Coniugare professione e paternità secondo i valori del Vangelo: la testimonianza di un medico peruviano José Luis Raygada, in prima linea nella lotta contro COVID-19.

Sono medico da 25 anni e padre da 17 ma mi rendo conto che non ho ancora imparato ad essere sia l’uno che l’altro in coerenza ai valori in cui credo. Questi tempi di pandemia si stanno rivelando una vera e propria scuola per me, per crescere in entrambi i ruoli, anche in aspetti finora sottovalutati non solo da me ma da gran parte della gente.

Fin dall’inizio di questa epidemia mondiale ho lavorato in un ospedale da campo per pazienti Covid nella città di Piura, nel Perù settentrionale, il primo in città. Seguo i malati ricoverati e ho visto morire più pazienti in questi ultimi 3 mesi che in 25 anni di professione medica.

Fin dall’inizio di questa epidemia mondiale ho lavorato in un ospedale da campo per pazienti Covid nella città di Piura, nel Perù settentrionale, il primo in città. Seguo i malati ricoverati e ho visto morire più pazienti in questi ultimi 3 mesi che in 25 anni di professione medica.

Mi sono formato in una delle migliori scuole di medicina del Paese con prestigio accademico e rigore scientifico. Questa terribile malattia mi ha fatto scoprire i limiti, l’impotenza e la frustrazione della scienza medica di fronte a questo virus sconosciuto. Nonostante la massiccia somministrazione di ossigeno e le terapie che la scienza mette a disposizione ho visto i miei pazienti soffrire molto e morire per asfissia e ci scontriamo ogni giorno con la mancanza di personale e di attrezzature di un ospedale come il nostro, in un paese povero. E quante volte mi sono sentito impotente e frustrato di fronte ai pazienti quando la malattia diventava aggressiva! In mezzo allo smarrimento generale si sentiva gridare: “Ho sete! Acqua per favore! Datemi dell’acqua! Acqua!”; a volte le persone si lamentavano e, solo quando ci si avvicinava a loro, chiedendo se volevano bere, facevano un cenno con la testa. E’ così che, oltre al mio lavoro scientifico, ho cominciato a dare da bere a tutti quelli che me ne chiedevano, a sistemare il cuscino, a tenere le loro mani tra le mie, ad accarezzare loro la fronte, a massaggiare la schiena quando me lo domandavano, o a passare loro il secchio per urinare. O semplicemente li aiutavo a camminare, pregavo con loro o per loro e, alla fine, cercavo di dar loro conforto negli ultimi momenti.

Ho compreso che nella professione medica c’è una doppia dimensione: quella dell’autorità supportata dalla scienza che spesso guarisce, ma c’è anche la dimensione dell’essere umano, basata sulla misericordia e sull’amore che vengono da Dio e si esprimono in atti quotidiani e semplici che spesso guariscono l’anima. Scienza e piena umanità, conoscenza e misericordia, corpo e anima, uomo e Dio, ragione e fede: è una moneta a due facce che rende pieno il nostro dare e vivere; un delicato equilibrio da raggiungere.

Tra il lavoro estenuante in ospedale, il sovraccarico di emozioni intense e le mie debolezze, tornavo a cena a casa con l’unico desiderio di riposarmi e sfogarmi. Mio figlio maggiore, nel pieno dell’adolescenza, frustrato dal lockdown e con l’energia della gioventù, ha iniziato a discutere con tutti, soprattutto con me. Mi trattava da avversario o da nemico e a tavola era come essere su un campo di battaglia. Inizialmente, preda delle mie passioni e della mia impulsività, ci siamo scontrati in una specie di lotta amara dai toni offensivi. Per l’ennesima volta ho visto la mia autorevolezza compromessa e il tentativo di imporla con la forza ha peggiorato le cose.

A casa ho riscoperto anche altri aspetti del mio essere padre come la misericordia e l’umiltà e così ho cominciato a tacere e a offrire a Dio il mio perdono di fronte alle offese, ma anche a esprimerlo e a chiederlo se mi accorgevo di essermi spinto troppo oltre. Ho cercato di leggere nell’atteggiamento aggressivo di mio figlio una richiesta di aiuto e di affetto; a tacere di più per smorzare i toni della discussione e a continuare a pregare da solo e in famiglia anche quando sembrava tutto inutile.

A poco a poco il nostro rapporto si sta normalizzando e tornando all’interno dei normali canali padre-figlio. Ancora una volta questi due assi portanti: autorevolezza e misericordia. Non sono forse espressioni della vita divina?.

A cura di Gustavo E. Clariá

Se vuoi dare il tuo contributo per aiutare quanti soffrono degli effetti della crisi globale del Covid, vai a questo link

(altro…)

Si svolgerà il 19 e 20 novembre prossimi il seminario virtuale dal titolo America Latina: Chiesa, Papa Francesco e lo scenario della pandemia e sarà aperto a tutti quanti sono interessati a questo pezzo di mondo, anch’esso pesantemente colpito dal virus; uno scenario già complicato in molte aree da povertà ed emarginazione. Organizzato dalla Pontificia Commissione per l’America Latina, dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dalla Conferenza Episcopale Latino Americana (CELAM), l’appuntamento punta a riflettere e analizzare la situazione della pandemia nel continente latino americano, le sue conseguenze e, soprattutto, le linee d’azione e gli aiuti dei governi e della Chiesa. Il Papa si farà presente con un video-messaggio ed interverranno, tra gli altri, anche il Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM, Carlos Afonso Nobre, Premio Nobel per la Pace nel 2007, l’economista Jeffrey D. Sachs, Direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile alla Columbia University e Gustavo Beliz, Segretario agli Affari strategici della Presidenza argentina. La nota introduttiva al seminario spiega che ad oggi nel continente latino-americano, come nel resto del mondo, è impossibile calcolare i danni della pandemia: “In molti casi, gli effetti negativi della chiusura delle frontiere e le conseguenti ripercussioni sociali ed economiche sono stati solo l’inizio di una spirale di danni non ancora quantificati, tanto meno una ricetta per una soluzione a medio termine”. Per questo il seminario sarà l’occasione di un incontro e di un dialogo a tutto campo tra l’azione missionaria e pastorale della Chiesa cattolica e il contributo di vari specialisti del mondo dell’economia e della politica, per poter potenziare una rete culturale e operativa e garantire così un futuro migliore al continente. Papa Francesco si farà presente anche con la presentazione della Task Force contro il Covid-19, da lui istituita e rappresentata al seminario dal suo capo che ne esporrà il lavoro. In tempi di incertezza e di mancanza di futuro la Chiesa guarda al “continente della speranza” e cerca strumenti condivisi che possano trasformare la crisi in opportunità o almeno trovare le vie per uscirne. Il programma dell’evento Iscriviti qui

Si svolgerà il 19 e 20 novembre prossimi il seminario virtuale dal titolo America Latina: Chiesa, Papa Francesco e lo scenario della pandemia e sarà aperto a tutti quanti sono interessati a questo pezzo di mondo, anch’esso pesantemente colpito dal virus; uno scenario già complicato in molte aree da povertà ed emarginazione. Organizzato dalla Pontificia Commissione per l’America Latina, dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dalla Conferenza Episcopale Latino Americana (CELAM), l’appuntamento punta a riflettere e analizzare la situazione della pandemia nel continente latino americano, le sue conseguenze e, soprattutto, le linee d’azione e gli aiuti dei governi e della Chiesa. Il Papa si farà presente con un video-messaggio ed interverranno, tra gli altri, anche il Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM, Carlos Afonso Nobre, Premio Nobel per la Pace nel 2007, l’economista Jeffrey D. Sachs, Direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile alla Columbia University e Gustavo Beliz, Segretario agli Affari strategici della Presidenza argentina. La nota introduttiva al seminario spiega che ad oggi nel continente latino-americano, come nel resto del mondo, è impossibile calcolare i danni della pandemia: “In molti casi, gli effetti negativi della chiusura delle frontiere e le conseguenti ripercussioni sociali ed economiche sono stati solo l’inizio di una spirale di danni non ancora quantificati, tanto meno una ricetta per una soluzione a medio termine”. Per questo il seminario sarà l’occasione di un incontro e di un dialogo a tutto campo tra l’azione missionaria e pastorale della Chiesa cattolica e il contributo di vari specialisti del mondo dell’economia e della politica, per poter potenziare una rete culturale e operativa e garantire così un futuro migliore al continente. Papa Francesco si farà presente anche con la presentazione della Task Force contro il Covid-19, da lui istituita e rappresentata al seminario dal suo capo che ne esporrà il lavoro. In tempi di incertezza e di mancanza di futuro la Chiesa guarda al “continente della speranza” e cerca strumenti condivisi che possano trasformare la crisi in opportunità o almeno trovare le vie per uscirne. Il programma dell’evento Iscriviti qui

Sanità, scuola, sicurezza sono l’architrave di qualsiasi nazione e per questo non possono sottostare al gioco dei profitti. L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19 (Progetto “Covid 19 Costruire un futuro migliore”, creato in collaborazione dal Dicastero per la Comunicazione e dello Sviluppo Umano Integrale), è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”. Perché, sostiene, tutto è fondamentalmente bene comune: lo è la politica nel suo senso più alto, lo è l’economia che guarda all’uomo prima che al tornaconto. E in questo nuovo paradigma globale che può nascere dal post-Covid la Chiesa, afferma, deve farsi “garante” di questo patrimonio collettivo, in quanto estranea alle logiche del mercato. La speranza, per Bruni, è che questa esperienza condizionata da un virus senza confini non faccia dimenticare “l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale”. Lei fa parte della Commissione vaticana COVID 19, il meccanismo di risposta istituito da Papa Francesco per far fronte a una pandemia senza precedenti. Personalmente, cosa spera di imparare da questa esperienza? In che modo la società, nel suo complesso, potrà trarre ispirazione dal lavoro della Commissione? La cosa più importante che ho imparato da questa esperienza è l’importanza del principio di precauzione e dei beni comuni. Il principio di precauzione, pilastro della Dottrina della Chiesa, il grande assente nella fase iniziale dell’epidemia, ci dice qualcosa di estremamente importante: il principio di precauzione è vissuto in modo ossessivo a livello individuale (basti pensare alle assicurazioni che stanno occupando al mondo) ma è totalmente assente a livello collettivo, il che rende le società del 21° secolo estremamente vulnerabili. Ecco perché quei Paesi che avevano salvato un po’ di welfare state si sono dimostrati molto più forti di quelli gestiti interamente dal mercato. E poi i beni comuni: come un male comune ci ha rivelato cosa sia il bene comune, la pandemia ci ha fatto vedere che con i beni comuni c’è bisogno di comunità e non solo del mercato. La sanità, la sicurezza, la scuola non possono essere lasciate al gioco dei profitti. Papa Francesco ha chiesto alla Commissione COVID 19 di preparare il futuro invece che di prepararsi per il futuro. In questa impresa, quale dovrebbe essere il ruolo della Chiesa cattolica come istituzione? La Chiesa Cattolica è una delle pochissime (se non l’unica) istituzione garante e custode del bene comune globale. Non avendo interessi privati, può perseguire l’interesse di tutti. Per questo oggi è molto ascoltata, per questa stessa ragione ha una responsabilità da esercitare su scala mondiale. Quali insegnamenti personali (se ce ne sono) ha tratto dall’esperienza di questa pandemia? Quali cambiamenti concreti spera di vedere dopo questa crisi, sia da un punto di vista personale che globale? Il primo insegnamento è il valore del bene relazionali: non potendo abbracciarci in questi mesi, ho riscoperto il valore di un abbraccio e di un incontro. Il secondo: possiamo e dobbiamo fare molte riunioni online e molto smart working, ma per decisioni importanti e per gli incontri decisivi la rete non basta, c’è bisogno del corpo. Quindi il boom del virtuale ci sta facendo scoprire l’importanza degli incontri in carne e ossa e dell’intelligenza dei corpi. Mi auguro che non dimenticheremo le lezioni di questi mesi (perché l’uomo dimentica molto velocemente), in particolare l’importanza della politica come la abbiamo riscoperta in questi mesi (come l’arte del bene comune contro i mali comuni), e che non ci dimenticheremo l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale.

Sanità, scuola, sicurezza sono l’architrave di qualsiasi nazione e per questo non possono sottostare al gioco dei profitti. L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19 (Progetto “Covid 19 Costruire un futuro migliore”, creato in collaborazione dal Dicastero per la Comunicazione e dello Sviluppo Umano Integrale), è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”. Perché, sostiene, tutto è fondamentalmente bene comune: lo è la politica nel suo senso più alto, lo è l’economia che guarda all’uomo prima che al tornaconto. E in questo nuovo paradigma globale che può nascere dal post-Covid la Chiesa, afferma, deve farsi “garante” di questo patrimonio collettivo, in quanto estranea alle logiche del mercato. La speranza, per Bruni, è che questa esperienza condizionata da un virus senza confini non faccia dimenticare “l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale”. Lei fa parte della Commissione vaticana COVID 19, il meccanismo di risposta istituito da Papa Francesco per far fronte a una pandemia senza precedenti. Personalmente, cosa spera di imparare da questa esperienza? In che modo la società, nel suo complesso, potrà trarre ispirazione dal lavoro della Commissione? La cosa più importante che ho imparato da questa esperienza è l’importanza del principio di precauzione e dei beni comuni. Il principio di precauzione, pilastro della Dottrina della Chiesa, il grande assente nella fase iniziale dell’epidemia, ci dice qualcosa di estremamente importante: il principio di precauzione è vissuto in modo ossessivo a livello individuale (basti pensare alle assicurazioni che stanno occupando al mondo) ma è totalmente assente a livello collettivo, il che rende le società del 21° secolo estremamente vulnerabili. Ecco perché quei Paesi che avevano salvato un po’ di welfare state si sono dimostrati molto più forti di quelli gestiti interamente dal mercato. E poi i beni comuni: come un male comune ci ha rivelato cosa sia il bene comune, la pandemia ci ha fatto vedere che con i beni comuni c’è bisogno di comunità e non solo del mercato. La sanità, la sicurezza, la scuola non possono essere lasciate al gioco dei profitti. Papa Francesco ha chiesto alla Commissione COVID 19 di preparare il futuro invece che di prepararsi per il futuro. In questa impresa, quale dovrebbe essere il ruolo della Chiesa cattolica come istituzione? La Chiesa Cattolica è una delle pochissime (se non l’unica) istituzione garante e custode del bene comune globale. Non avendo interessi privati, può perseguire l’interesse di tutti. Per questo oggi è molto ascoltata, per questa stessa ragione ha una responsabilità da esercitare su scala mondiale. Quali insegnamenti personali (se ce ne sono) ha tratto dall’esperienza di questa pandemia? Quali cambiamenti concreti spera di vedere dopo questa crisi, sia da un punto di vista personale che globale? Il primo insegnamento è il valore del bene relazionali: non potendo abbracciarci in questi mesi, ho riscoperto il valore di un abbraccio e di un incontro. Il secondo: possiamo e dobbiamo fare molte riunioni online e molto smart working, ma per decisioni importanti e per gli incontri decisivi la rete non basta, c’è bisogno del corpo. Quindi il boom del virtuale ci sta facendo scoprire l’importanza degli incontri in carne e ossa e dell’intelligenza dei corpi. Mi auguro che non dimenticheremo le lezioni di questi mesi (perché l’uomo dimentica molto velocemente), in particolare l’importanza della politica come la abbiamo riscoperta in questi mesi (come l’arte del bene comune contro i mali comuni), e che non ci dimenticheremo l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale.