Lug 21, 2020 | Spiritualità

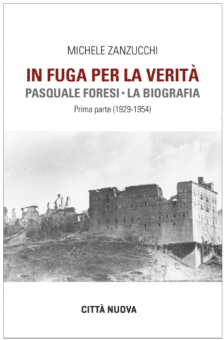

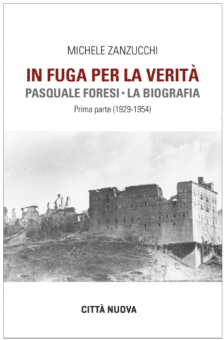

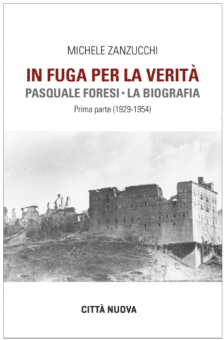

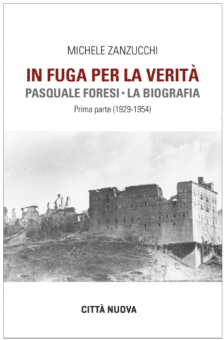

Schivo, di un’intelligenza lucida, teologo d’avanguardia e primo Copresidente dei Focolari: è appena uscito – per ora in Italiano – il primo volume della biografia di Pasquale Foresi a cura di Michele Zanzucchi. Racconta la storia di un uomo, gli albori dei Focolari, uno spaccato di storia che ha molto da dire al movimento, alla Chiesa e alla società di oggi.  E’ uscita il 9 luglio scorso “In fuga per la verità”, la prima biografia di Pasquale Foresi che Chiara Lubich ha definito cofondatore dei Focolari, insieme a Igino Giordani. Si tratta del documentatissimo racconto della prima parte di un’esistenza intensa – dal 1929 al 1954 – poco conosciuta anche dai membri stessi dei Focolari, sia per il carattere riservato, sia per lo stile di co-governance – diremmo oggi – che Foresi ha incarnato. Un testo di grande interesse, pubblicato per ora in italiano (ma sono in cantiere le versioni in inglese, francese e spagnolo), costellato di fatti inediti, scorrevole come un romanzo, che racconta la parabola di vita di Foresi, rilegge dalla sua prospettiva gli inizi dei Focolari, la persona di Chiara Lubich e fa riflettere anche sull’oggi di questo movimento mondiale, a quasi 80 anni dalla sua nascita. Ma chi era Pasquale Foresi e cosa rappresentava per la giovanissima fondatrice dei Focolari? L’abbiamo chiesto all’autore della biografia, Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, già direttore di Città Nuova. Un lavoro attento e approfondito, il suo, durato due anni e mezzo su carte, testi, libri, discorsi oltre al bagaglio di una conoscenza diretta e ravvicinata con Foresi. “Quando incontrò Chiara Lubich, nelle feste natalizie del 1949, Foresi era un giovane uomo di vent’anni che aveva vissuto una vita molto più adulta della sua età, in ciò “preparato” a collaborare con la fondatrice. Figlio di una famiglia livornese – papà all’epoca insegnante e uomo di punta del laicato cattolico, poi deputato, e madre casalinga, tre fratelli e sorelle –, Pasquale sin dall’infanzia manifestò un’intelligenza pratico-teorica fuori dal comune. Il giorno dell’armistizio, l’8 settembre 1943, appena 14enne, scappò di casa «per dare un qualche servizio all’Italia». Ben presto, arruolato dalle Camicie nere e poi, a forza, dagli stessi nazisti, combatté tra l’altro a Cassino, prima di fuggire liberando dei disertori condannati a morte. Lì iniziò la sua conversione filosofico-religiosa. Terminò la guerra coi partigiani, per entrare subito dopo in seminario a Pistoia, e due anni più tardi al prestigioso Capranica di Roma. Ma se ne andò, non condivideva l’incoerenza di tanti ecclesiastici rispetto al Vangelo. Coerenza che trovò invece nella Lubich e nei suoi amici. Nel giro di un mese, la maestra di Trento capì che Dio le aveva inviato quel giovane uomo perché la aiutasse nella realizzazione dell’opera di Dio che già stava nascendo. Foresi cooperò con lei nella realizzazione delle convivenze tra vergini, nell’approvazione da parte della Chiesa del Movimento, nella costruzione di centri e cittadelle, nell’apertura di editrici e riviste, nell’inaugurazione di centri universitari… Da quel giorno la Lubich restò fedele al ruolo che Dio aveva affidato a Foresi, e non lo abbandonò mai più, nemmeno quando, colpito da una grave malattia cerebrale già nel 1967, appena 38enne sparì dalla vita pubblica. Per lei, Pasquale resterà sempre uno dei due cofondatori del Movimento, colui col quale lei si confrontava per ogni decisione da prendere”. Che tipo di sacerdote è stato? Qual era la sua visione della Chiesa? “Su una formazione assai tradizionale sui sacramenti e sulla vita sacerdotale, direi neo-scolastica, Foresi aiutò la Lubich nell’elaborare un’idea originale di applicazione del presbiterato, l’idea di un “sacerdozio mariano” spogliato del “potere” e animato solo da un radicamento profondo nel sacerdozio regale di Gesù. Ancor oggi tale idea di sacerdozio è in corso di applicazione e sperimentazione. Per Foresi, in particolare, il sacerdote doveva essere un campione in umanità, un uomo-Gesù. La visione soggiacente della Chiesa è legata ad una prospettiva profeticamente conciliare: la Chiesa popolo di Dio, la Chiesa-comunione, naturalmente sinodale, con una valorizzazione (che non vuol minimamente dire svalutare le presenze tecnicamente “sacramentali” del Cristo nella sua Chiesa) della presenza di Gesù nell’umanità in modi più “laici”, in particolare della presenza promessa dal Gesù di Matteo: «Dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20)”. Perché Chiara Lubich ha affidato proprio a Foresi, e non a un laico, la realizzazione di alcune opere dei Focolari, le cosiddette “concretizzazioni”, come il centro internazionale di Loppiano, la nascita della casa editrice Città Nuova… “Sarebbe stato bene porre la domanda all’interessata… Noto tuttavia che l’altro cofondatore del Movimento era Igino Giordani, laico, coniugato, deputato, giornalista, ecumenista. Conobbe la Lubich, tra l’altro, già nel 1948. In lui la fondatrice vide la presenza “dell’umanità” nel cuore del suo carisma. Quindi il tiburtino significò per la Lubich l’apertura radicale al mondo, seguendo la preghiera sacerdotale di Gesù: «Che tutti siano uno» (Gv 17, 10). Ma la Lubich in Foresi – tra l’altro di indole più “concreta” dell’“idealista” Giordani – vide colui che l’avrebbe sostenuta praticamente nella costruzione della sua opera. Foresi in questa sua caratteristica era, va detto, estremamente “laico”, pur avendo ben chiaro che la missione del Movimento era innanzitutto ecclesiale, e che non si poteva fare a meno nel realizzarla degli ecclesiastici”. Facciamo un azzardo: se Foresi fosse vivo oggi, cosa direbbe ai Focolari, su cosa li inviterebbe a puntare? “Vero azzardo. Credo che inviterebbe il Movimento al necessario ‘aggiornamento’, guardando allo stato nascente del Movimento. Lo inviterebbe perciò a rileggere e applicare le intuizioni mistiche della fondatrice del 1949-1951, ma anche a riguardare attentamente il processo di realizzazione concreta del Movimento, avvenuto soprattutto nel periodo 1955-1957, in cui altre illuminazioni furono date alla Lubich, indirizzate alla concretizzazione delle intuizioni mistiche precedenti”.

E’ uscita il 9 luglio scorso “In fuga per la verità”, la prima biografia di Pasquale Foresi che Chiara Lubich ha definito cofondatore dei Focolari, insieme a Igino Giordani. Si tratta del documentatissimo racconto della prima parte di un’esistenza intensa – dal 1929 al 1954 – poco conosciuta anche dai membri stessi dei Focolari, sia per il carattere riservato, sia per lo stile di co-governance – diremmo oggi – che Foresi ha incarnato. Un testo di grande interesse, pubblicato per ora in italiano (ma sono in cantiere le versioni in inglese, francese e spagnolo), costellato di fatti inediti, scorrevole come un romanzo, che racconta la parabola di vita di Foresi, rilegge dalla sua prospettiva gli inizi dei Focolari, la persona di Chiara Lubich e fa riflettere anche sull’oggi di questo movimento mondiale, a quasi 80 anni dalla sua nascita. Ma chi era Pasquale Foresi e cosa rappresentava per la giovanissima fondatrice dei Focolari? L’abbiamo chiesto all’autore della biografia, Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, già direttore di Città Nuova. Un lavoro attento e approfondito, il suo, durato due anni e mezzo su carte, testi, libri, discorsi oltre al bagaglio di una conoscenza diretta e ravvicinata con Foresi. “Quando incontrò Chiara Lubich, nelle feste natalizie del 1949, Foresi era un giovane uomo di vent’anni che aveva vissuto una vita molto più adulta della sua età, in ciò “preparato” a collaborare con la fondatrice. Figlio di una famiglia livornese – papà all’epoca insegnante e uomo di punta del laicato cattolico, poi deputato, e madre casalinga, tre fratelli e sorelle –, Pasquale sin dall’infanzia manifestò un’intelligenza pratico-teorica fuori dal comune. Il giorno dell’armistizio, l’8 settembre 1943, appena 14enne, scappò di casa «per dare un qualche servizio all’Italia». Ben presto, arruolato dalle Camicie nere e poi, a forza, dagli stessi nazisti, combatté tra l’altro a Cassino, prima di fuggire liberando dei disertori condannati a morte. Lì iniziò la sua conversione filosofico-religiosa. Terminò la guerra coi partigiani, per entrare subito dopo in seminario a Pistoia, e due anni più tardi al prestigioso Capranica di Roma. Ma se ne andò, non condivideva l’incoerenza di tanti ecclesiastici rispetto al Vangelo. Coerenza che trovò invece nella Lubich e nei suoi amici. Nel giro di un mese, la maestra di Trento capì che Dio le aveva inviato quel giovane uomo perché la aiutasse nella realizzazione dell’opera di Dio che già stava nascendo. Foresi cooperò con lei nella realizzazione delle convivenze tra vergini, nell’approvazione da parte della Chiesa del Movimento, nella costruzione di centri e cittadelle, nell’apertura di editrici e riviste, nell’inaugurazione di centri universitari… Da quel giorno la Lubich restò fedele al ruolo che Dio aveva affidato a Foresi, e non lo abbandonò mai più, nemmeno quando, colpito da una grave malattia cerebrale già nel 1967, appena 38enne sparì dalla vita pubblica. Per lei, Pasquale resterà sempre uno dei due cofondatori del Movimento, colui col quale lei si confrontava per ogni decisione da prendere”. Che tipo di sacerdote è stato? Qual era la sua visione della Chiesa? “Su una formazione assai tradizionale sui sacramenti e sulla vita sacerdotale, direi neo-scolastica, Foresi aiutò la Lubich nell’elaborare un’idea originale di applicazione del presbiterato, l’idea di un “sacerdozio mariano” spogliato del “potere” e animato solo da un radicamento profondo nel sacerdozio regale di Gesù. Ancor oggi tale idea di sacerdozio è in corso di applicazione e sperimentazione. Per Foresi, in particolare, il sacerdote doveva essere un campione in umanità, un uomo-Gesù. La visione soggiacente della Chiesa è legata ad una prospettiva profeticamente conciliare: la Chiesa popolo di Dio, la Chiesa-comunione, naturalmente sinodale, con una valorizzazione (che non vuol minimamente dire svalutare le presenze tecnicamente “sacramentali” del Cristo nella sua Chiesa) della presenza di Gesù nell’umanità in modi più “laici”, in particolare della presenza promessa dal Gesù di Matteo: «Dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20)”. Perché Chiara Lubich ha affidato proprio a Foresi, e non a un laico, la realizzazione di alcune opere dei Focolari, le cosiddette “concretizzazioni”, come il centro internazionale di Loppiano, la nascita della casa editrice Città Nuova… “Sarebbe stato bene porre la domanda all’interessata… Noto tuttavia che l’altro cofondatore del Movimento era Igino Giordani, laico, coniugato, deputato, giornalista, ecumenista. Conobbe la Lubich, tra l’altro, già nel 1948. In lui la fondatrice vide la presenza “dell’umanità” nel cuore del suo carisma. Quindi il tiburtino significò per la Lubich l’apertura radicale al mondo, seguendo la preghiera sacerdotale di Gesù: «Che tutti siano uno» (Gv 17, 10). Ma la Lubich in Foresi – tra l’altro di indole più “concreta” dell’“idealista” Giordani – vide colui che l’avrebbe sostenuta praticamente nella costruzione della sua opera. Foresi in questa sua caratteristica era, va detto, estremamente “laico”, pur avendo ben chiaro che la missione del Movimento era innanzitutto ecclesiale, e che non si poteva fare a meno nel realizzarla degli ecclesiastici”. Facciamo un azzardo: se Foresi fosse vivo oggi, cosa direbbe ai Focolari, su cosa li inviterebbe a puntare? “Vero azzardo. Credo che inviterebbe il Movimento al necessario ‘aggiornamento’, guardando allo stato nascente del Movimento. Lo inviterebbe perciò a rileggere e applicare le intuizioni mistiche della fondatrice del 1949-1951, ma anche a riguardare attentamente il processo di realizzazione concreta del Movimento, avvenuto soprattutto nel periodo 1955-1957, in cui altre illuminazioni furono date alla Lubich, indirizzate alla concretizzazione delle intuizioni mistiche precedenti”.

Stefania Tanesini

(altro…)

Lug 20, 2020 | Chiara Lubich

“Il tuo volto, Signore, io cerco”[1] Il seguente pensiero di Chiara Lubich può essere di luce per vivere in modo evangelico anche la prova che a livello planetario stiamo tutti passando. A causa della pandemia molti hanno perso un parente, un amico o un conoscente e tutti siamo chiamati, nei più vari modi, a rispondere ai gridi di dolore che questa pandemia suscita ovunque, riconoscendo in essi dei volti di Gesù abbandonato da amare. (…) In queste ultime settimane ne sono partiti alcuni (dei nostri). (…) E a noi che siamo ancora su questa terra viene da chiedere: che esperienza avranno fatto nel momento del passaggio? Cosa ci direbbero se potessero parlare? Lo sappiamo: hanno visto il Signore. Hanno incontrato Gesù. Hanno conosciuto il suo volto. È una verità di fede che dà una consolazione immensa. Non se ne può dubitare. San Paolo esprime (sono parole sue) il suo “desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo”[2]. Parla quindi di un’esistenza con Cristo che succede direttamente alla morte, senza attendere la risurrezione finale[3]. (…) Questa, dunque, l’esperienza dei nostri arrivati alla mèta cui conduce il Santo Viaggio: l’incontro con Colui che non potrà non amarci, se l’abbiamo amato. Questa – speriamo – sarà anche la nostra esperienza. Ma, per essere certi, occorre prepararvisi fin d’ora, occorre, in certo modo, abituarvisi. Incontreremo il Signore? Vedremo il suo volto? Certamente lo contempleremo splendente se qui l’avremo guardato e amato e accolto abbandonato. Paolo non conosceva nulla sulla terra se non Cristo, ma questi crocifisso. È quello che vogliamo impratichirci a fare anche noi (…): cercare il suo volto. Cercarlo abbandonato. Lo troveremo senz’altro nei piccoli e grandi dolori personali che non mancano mai; nel volto dei fratelli che incontreremo, specie i più bisognosi d’aiuto, di consiglio, di conforto, di una spinta per camminare meglio nella vita spirituale. Lo cercheremo negli aspetti più duri, più faticosi, che comporta il fare le varie attività che ci suggerisce la volontà di Dio; in tutte le disunità vicine e lontane, piccole e grandi (…). Cercheremo il suo volto anche nell’Eucaristia, in fondo al nostro cuore, nelle sue immagini sacre. Va poi contemplato e amato concretamente anche in tutti i grandi dolori del mondo. Sì, anche se per quelli noi ci sentiamo sovente impotenti. Ma forse non è così. Quanto spesso (…) veniamo a conoscere certe calamità già in atto o incombenti su interi popoli o nazioni! Sono calamità che – se la carità di Dio alberga nel nostro cuore – ci cadono addosso come macigni, senza lasciarci respiro. Perché sentiamo – nonostante la nostra buona volontà e le nostre operazioni – di non poter fare nulla di adeguato che migliori le situazioni. Mentre dobbiamo convincerci che qualcosa si può fare. Anche qui, scoperto il suo volto, in queste immani catastrofi, possiamo, con la forza dei figli di Dio che tutto s’attendono dal loro Padre onnipotente, gettare le preoccupazioni, che schiacciano noi e porzioni così vaste di umanità, in Lui, perché pensi a smuovere i cuori dei responsabili dei popoli ancora in grado di fare qualcosa. E dobbiamo essere certi che lo farà. È stato così molte volte. (…) Facciamo (allora) in modo che riecheggi il più spesso possibile nel nostro cuore il versetto del salmo 27 che dice: «Il tuo volto, Signore, io cerco». Il tuo volto addolorato per asciugarti, come ci è possibile, lacrime e sangue e poterlo vedere splendente alla nostra ora, quando faremo l’esperienza dei nostri già arrivati. (…)

Chiara Lubich

(in una conferenza telefonica, Rocca di Papa, 25 aprile 1991) Tratto da: “Il tuo volto io cerco”, in: Chiara Lubich, Conversazioni in collegamento telefonico, pag. 426. Città Nuova Ed., 2019. [1] Sal 27, 8. [2] Fil 1, 23. [3] Cf. 2 Cor 5, 8. (altro…)

Lug 18, 2020 | Centro internazionale, Chiara Lubich

Cosa abbiamo imparato dalla pandemia? Con quali strumenti costruire un mondo nuovo? Qual è il contributo specifico di ciascuno di noi? Il dialogo spontaneo di Maria Voce del 16 luglio scorso con una comunità dei Focolari (video). Da un po’ di anni il 16 luglio è sempre festa doppia per le comunità dei Focolari nel mondo: si ricorda lo speciale patto di unità che Chiara Lubich visse con Igino Giordani nel ‘49 ed anche il compleanno della sua presidente, Maria Voce. Anche quest’anno il momento di festa per lei si è trasformato in un’occasione di dialogo spontaneo e informale per parlare a cuore aperto con i presenti sul senso di quella speciale giornata, sulla la vita dei Focolari in questi ultimi tempi e sul contributo del carisma dell’unità in questo periodo così cruciale per l’umanità. Le espressioni di augurio e di affetto che le sono giunte sono state numerosissime e da tutto il mondo, per questo Maria Voce desidera ringraziare particolarmente ciascuno. Pubblichiamo di seguito parte del suo dialogo, allegando anche stralci delle riprese video amatoriali di quel momento. “(…) anche questa pandemia ci ha fatto una grande lezione, no? Bisogna riconoscere. Ci ha fatto soffrire, ci sta facendo ancora soffrire? Non sappiamo quante conseguenze potranno venire ancora di dolore da questa pandemia, no? Però è stata anche una grande lezione. La lezione principale è stata quella di dirci: siete tutti uguali. Siete tutti uguali: ricchi, poveri, potenti, miserabili, ragazzini, grandi, immigrati… siete tutti uguali. Prima cosa. Seconda cosa: siete tutti uguali, però c’è qualcuno che soffre di più nonostante l’uguaglianza. Allora come mai siete tutti uguali? Siete tutti uguali perché Dio ha fatti tutti uguali; diversissimi gli uni dagli altri ma tutti figli suoi, tutti creati da lui con lo stesso amore, un amore grande. Poi sono arrivati gli uomini e hanno cominciato a fare le distinzioni, ancora adesso continuiamo a fare le distinzioni: questo sì, questo no; questo vale di più, questo meno. Questo mi può dare qualche cosa, questo non mi può dare niente; questo mi sfrutta, questo meno… e iniziamo a fare i distinguo e nei distinguo cosa succede?. Succede che ci sono i paesi dove ci sono gli ospedali ben attrezzati e quelli dove non ci sono; ci sono i Paesi dove hanno le mascherine per tutti e ci sono quelli dove non ce le hanno. Ci sono dei paesi, anche nella nostra Italia, dove arriva la fibra ottica e possono fare la scuola a distanza e ci sono paesi dove non c’è. Quindi: tutti uguali davanti a Dio e non tutti uguali davanti agli uomini, non tutti uguali per il cuore degli uomini. Anche per noi è così? Magari anch’io certe volte sto più volentieri con una persona che con un’altra e faccio questa differenza tra una persona e l’altra, lo vedo anch’io e allora vivo veramente il patto se sono così?, cioè quel patto che mi dice di essere pronta veramente a dare la vita l’uno per l’altro? Ma non l’altro che mi piace, ma l’altro chiunque. Oggi si dice che si deve creare un mondo nuovo, l’umanità, tutti dicono che bisogna fare un mondo nuovo. Ecco, in piccolo Chiara l’ha fatto un mondo nuovo; in piccolo la famiglia di Chiara sparsa nel mondo è un mondo nuovo. Naturalmente è un tentativo, è un bozzetto, un piccolo segno, però vuol dire che è possibile. Allora se in piccolo è stato possibile farlo, perché questo piccolo gruppo – che poi è piccolo relativamente perché sono alcune centinaia di migliaia di persone sparse nel mondo – questo piccolo popolo, che è il popolo di Chiara, non è a disposizione di tutti per dire che il mondo nuovo è possibile? E’ possibile: dobbiamo essere convinti che è possibile e poi il passaparola di oggi qual era? ‘Credere nella forza dell’amore’. Perciò, prima di tutto: crederci che l’amore è una forza. L’abbiamo provato? Sì, tante volte l’abbiamo provato. Ma adesso, un pochino è diminuito; è diminuito il termometro dell’amore. Mettiamo un po’ di mercurio che lo faccia salire! Facciamo risalire l’amore e vedrai che tutto risale. Saremo questa realtà che passa nel mondo che beneficheremo, senza bisogno di andare a dire: ‘Sai noi facciamo così, vieni con noi perché noi siamo così’. No, noi siamo quelli che siamo, siamo come gli altri; siamo dei poveri disgraziati come tutti, però viviamo il paradiso e non vogliamo uscire dal paradiso, ma vogliamo stare con gli altri, non vogliamo stare tra di noi in paradiso. Vogliamo portare questo paradiso agli altri, non vogliamo tenercelo, perché sarebbe comodo… e poi il mondo vada a farsi friggere. No! Il mondo deve salvarsi, il mondo dobbiamo salvarlo con il nostro amore”. a cura di Stefania Tanesini https://vimeo.com/439499696 (altro…)

Lug 18, 2020 | Collegamento

In dialogo con Vinu Aram, Direttrice del Centro internazionale Shanti Ashram. a cura di Marco Aleotti, Roberto Catalano, Giulio Mainenti. https://vimeo.com/430298611 (altro…)

Lug 17, 2020 | Cultura

La vita del Gen Verde durante la pandemia “Eravamo in piena tournee in Spagna e dall’Italia arrivavano notizie preoccupanti sul Covid-19 e sul numero sempre maggiore di contagi. C’era da decidere se sospendere o meno la tournee e come ritornare in Italia. Poche ore (anzi minuti) per decidere cosa fare, comunicarlo agli organizzatori, e nel giro di un giorno imbarcarci su quella che era l’ultima nave in partenza da Barcellona”. Un ricordo ben scandito e ancora vivo quello che Mileni del Gen Verde condivide a distanza di qualche mese e quando in Italia sembra che la pandemia da Covid-19 sia per lo più rientrata. E in questi 4 mesi il Gen Verde ha trasformato una situazione dolorosa in grande opportunità: “ci siamo chieste subito – racconta Annalisa – come aiutare le persone; alcuni amici, che avevano contratto il virus, ci chiedevano di star loro vicini… ma come? Come non lasciarli soli in questi momenti così terribili rispettando, però, il distanziamento sociale? Ci è venuta subito l’idea di collegarci da casa nostra”. Inizia così l’avventura della prima diretta streaming: pochi strumenti, una scarsa rete internet per supportare un collegamento che chissà se e quanti avrebbero visto. A distanza di mesi possiamo dire che sono state tante le dirette streaming che il Gen Verde ha effettuato, così come decine e decine gli appuntamenti via zoom, instagram, skype… occasioni per incontrare giovani e meno giovani di tutto il mondo: dalle Filippine all’Argentina, dagli USA alla Romania, dall’Italia all’Australia. E poi questi mesi sono stati anche la culla adatta per creare nuove composizioni: dal monologo Il silenzio al brano musicale Tears and light, senza tralasciare i video realizzati per condividere, seppur a distanza, il triduo pasquale… e tutto è stato immediatamente condiviso attraverso i social, il canale YouTube e la rete. Un lavoro forse maggiore di quello in tournee e il Gen Verde non ha mai detto un no a chiunque desiderasse vivere un momento di condivisione con loro. “Siamo strafelici – racconta Marita – perché in questi mesi abbiamo incontrato centinaia di migliaia di persone; non posso dire che sia stata la stessa cosa che dal vivo: manca il contatto fisico, il guardarsi negli occhi… ma posso ammettere che mai in soli 4 mesi avremmo potuto incontrare così tante persone. Per noi del Gen Verde è stata un’esperienza oltre ogni aspettativa”. Ed ora, annunciato l’ultimo incontro di questo primo ciclo di appuntamenti, il Gen Verde si dedica a nuovi progetti e nuove proposte da condividere al più presto. Insomma il Gen Verde guarda sempre lontano e non si ferma mai. Ma quale il segreto? “Noi viviamo non guardando a noi stesse – spiega Sally –; quello che ci interessa è costruire rapporti che puntino alla fraternità universale. In questi mesi di pandemia abbiamo ricevuto tantissimi echi dopo le nostre dirette streaming e queste impressioni sono quelle che ci hanno fatto andare sempre avanti cercando di dare il meglio di noi. Non ci illudiamo e non vogliamo illudere nessuno: la pandemia non è stata uno scherzo e in tanti Paesi la situazione è ancora molto critica, tuttavia siamo certe che quanto abbiamo fatto sia stato per tanti almeno vivere un attimo di sollievo, di ristoro”.

Tiziana Nicastro

(altro…)

Lug 16, 2020 | Chiara Lubich

Chiara Lubich racconta lo speciale patto di unità stipulato con Igino Giordani (che chiamò “Foco”) il 16 luglio 1949, preludio alla sua esperienza mistica di quell’estate. Da un’intervista rilasciata alla giornalista Sandra Hoggett nel 2002 https://vimeo.com/438602405 (altro…)

Lug 15, 2020 | Sociale

I giovani dei Focolari hanno iniziato la nuova campagna #daretocare per prendersi cura delle nostre società e del pianeta Terra ed essere cittadini attivi per cercare di costruire un pezzetto di mondo unito. L’intervista a Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze in Italia.  Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze (Italia), per molti anni si è dedicata come ricercatrice al tema della cura. È intervenuta durante il primo live streaming #daretocare dei giovani del Movimento dei Focolari il 20 giugno scorso. L’esperienza della pandemia che stiamo attraversando che impatto ha avuto sulla sua visione della cura? “Mi sembra soprattutto che sia emersa un’immagine di cura come assistenza – ha spiegato la Pulcini -. Pensiamo a tutto il personale medico e sanitario. Questo ha risvegliato elementi positivi, passioni che sono state in qualche modo dimenticate, come la gratitudine, la compassione, il sentimento della nostra vulnerabilità. E questo è stato molto positivo perché ne abbiamo davvero bisogno ed è necessario risvegliare quelle che chiamo passioni empatiche. Allo stesso tempo, tuttavia, la cura è rimasta un po’ chiusa all’interno di un significato essenzialmente assistenziale, ciò che in inglese è chiamato “cure” e non “care”. La cura deve diventare un modo di vivere”. Ci piace sognare una società in cui la cura sia l’asse portante dei sistemi politici locali e globali. È un’utopia o è realizzabile? “Sicuramente la cura significa rispondere a qualcosa. In questo caso vuole dire rendersi conto dell’esistenza dell’altro. Dal momento in cui realizzo questo e non sono chiuso nel mio individualismo si produce una capacità che abbiamo dentro di noi che è l’empatia, cioè mettersi nei panni dell’altro. Ma chi è l’altro oggi? Ecco, stanno emergendo nuove figure di ciò che consideriamo l’altro per noi. Quindi l’altro oggi è il diverso, sono anche le generazioni future, è anche la natura, l’ambiente, la Terra che ci ospita. Dunque la cura diventa davvero la risposta complessiva alle grandi sfide del nostro tempo, se la sappiamo ritrovare attraverso la capacità empatica di relazionarci con l’altro. Quindi non so se sia davvero realizzabile ma penso che non possiamo perdere la prospettiva utopica. Non basta la responsabilità, c’è bisogno di coltivare anche la speranza”. Quali suggerimenti ci daresti per agire in tal senso e orientare alla cura le nostre società a partire dalle istituzioni? “Credo che dobbiamo agire in tutti i luoghi in cui noi operiamo per far uscire la cura dall’ambito ristretto della sfera privata. (…) Io mi devo pensare come un soggetto di cura nella mia famiglia, nella mia professione di docente, quando incontro un povero emarginato per strada o quando vado a fare il bagno in spiaggia, devo prendermi cura di tutte le dimensioni. Dobbiamo adottare la cura come stile di vita in grado di spezzare il nostro individualismo illimitato che sta portando non solo l’autodistruzione dell’umanità, ma anche la distruzione del mondo vivente. Pertanto, dobbiamo cercare di rispondere con la cura alle patologie della nostra società, il che vuol dire educare alla democrazia. Io ho molto amato un filosofo dell’ottocento che si chiama Alexis de Tocqueville, il quale diceva che “dobbiamo educare alla democrazia”. È una lezione ancora tutta da imparare e credo che questo significhi coltivare le proprie emozioni empatiche in modo da essere stimolati alla cura con piacere, con gratificazione, non con costrizione”.

Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze (Italia), per molti anni si è dedicata come ricercatrice al tema della cura. È intervenuta durante il primo live streaming #daretocare dei giovani del Movimento dei Focolari il 20 giugno scorso. L’esperienza della pandemia che stiamo attraversando che impatto ha avuto sulla sua visione della cura? “Mi sembra soprattutto che sia emersa un’immagine di cura come assistenza – ha spiegato la Pulcini -. Pensiamo a tutto il personale medico e sanitario. Questo ha risvegliato elementi positivi, passioni che sono state in qualche modo dimenticate, come la gratitudine, la compassione, il sentimento della nostra vulnerabilità. E questo è stato molto positivo perché ne abbiamo davvero bisogno ed è necessario risvegliare quelle che chiamo passioni empatiche. Allo stesso tempo, tuttavia, la cura è rimasta un po’ chiusa all’interno di un significato essenzialmente assistenziale, ciò che in inglese è chiamato “cure” e non “care”. La cura deve diventare un modo di vivere”. Ci piace sognare una società in cui la cura sia l’asse portante dei sistemi politici locali e globali. È un’utopia o è realizzabile? “Sicuramente la cura significa rispondere a qualcosa. In questo caso vuole dire rendersi conto dell’esistenza dell’altro. Dal momento in cui realizzo questo e non sono chiuso nel mio individualismo si produce una capacità che abbiamo dentro di noi che è l’empatia, cioè mettersi nei panni dell’altro. Ma chi è l’altro oggi? Ecco, stanno emergendo nuove figure di ciò che consideriamo l’altro per noi. Quindi l’altro oggi è il diverso, sono anche le generazioni future, è anche la natura, l’ambiente, la Terra che ci ospita. Dunque la cura diventa davvero la risposta complessiva alle grandi sfide del nostro tempo, se la sappiamo ritrovare attraverso la capacità empatica di relazionarci con l’altro. Quindi non so se sia davvero realizzabile ma penso che non possiamo perdere la prospettiva utopica. Non basta la responsabilità, c’è bisogno di coltivare anche la speranza”. Quali suggerimenti ci daresti per agire in tal senso e orientare alla cura le nostre società a partire dalle istituzioni? “Credo che dobbiamo agire in tutti i luoghi in cui noi operiamo per far uscire la cura dall’ambito ristretto della sfera privata. (…) Io mi devo pensare come un soggetto di cura nella mia famiglia, nella mia professione di docente, quando incontro un povero emarginato per strada o quando vado a fare il bagno in spiaggia, devo prendermi cura di tutte le dimensioni. Dobbiamo adottare la cura come stile di vita in grado di spezzare il nostro individualismo illimitato che sta portando non solo l’autodistruzione dell’umanità, ma anche la distruzione del mondo vivente. Pertanto, dobbiamo cercare di rispondere con la cura alle patologie della nostra società, il che vuol dire educare alla democrazia. Io ho molto amato un filosofo dell’ottocento che si chiama Alexis de Tocqueville, il quale diceva che “dobbiamo educare alla democrazia”. È una lezione ancora tutta da imparare e credo che questo significhi coltivare le proprie emozioni empatiche in modo da essere stimolati alla cura con piacere, con gratificazione, non con costrizione”.

A cura dei giovani dei Focolari

(altro…)

Lug 14, 2020 | Cultura

A cinque anni dalla pubblicazione dell’Enciclica di Papa Francesco, il paradigma dell’ecologia integrale guida la lettura di questo tempo di pandemia. Intervista a Luca Fiorani, responsabile di EcoOne.  Sono passati cinque anni dalla pubblicazione della Laudato Si, l’Enciclica di Papa Francesco sulla cura del pianeta. Ne parliamo con Luca Fiorani, docente presso le università Lumsa, Marconi e Sophia, ricercatore ENEA e responsabile di EcoOne, la rete ecologica del Movimento dei Focolari. In tempo di pandemia, quali insegnamenti possono venire dalla Laudato Si e dal suo paradigma dell’ecologia integrale? Penso al “tutto connesso”. Il Papa, prima della pandemia, ce ne ha fatto assaporare il lato positivo, la meravigliosa relazione che esiste fra gli elementi naturali, persona inclusa. La pandemia, invece, ha sottolineato il lato oscuro di questo “tutto connesso”, perché l’attività umana, che ha portato alla distruzione degli habitat naturali, e il salto di specie del virus dall’animale all’uomo sono legati. Qual è il fondamento evangelico dell’impegno per la cura del Creato? È “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Uno dei concetti chiave della Laudato Si è “ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”. È vero che per il Vangelo la natura ha valore in sé, ma è anche vero che aver cura della natura significa assicurare un pianeta in buona salute per i più svantaggiati e per i nostri figli. Significa ricordarci del “miliardo inferiore”, quel miliardo di persone che è vittima di una “pandemia cronica”, dovuta a 17 malattie tropicali trascurate. Il concetto dell’ecologia integrale può orientare i percorsi futuri? Questo è il concetto fondamentale di tutto l’insegnamento di Papa Francesco, che ci invita a superare l’attuale sistema socio-economico. Oggi viviamo nel paradigma della rivoluzione industriale, che considera le risorse naturali illimitate. Queste risorse sono invece limitate e quindi bisogna trovare un modello di sviluppo diverso, che tenga conto anche delle esigenze dei popoli dimenticati dalle società cosiddette “evolute”. La Laudato Si invita ad una “conversione ecologica”. Cosa significa vivere i principi dell’ecologia integrale? L’ecologia integrale non riguarda solo l’ambiente ma tutti gli aspetti della vita umana, la società, l’economia, la politica. Dunque ognuno di noi deve cercare di cambiare la propria vita a partire, per esempio, dalle scelte di consumo. Poi possiamo scegliere governanti sensibili alla cura della natura e fare campagne di pressione per il disinvestimento dalle fonti fossili in favore di quelle rinnovabili. In questo anno speciale di celebrazioni della Laudato Si, con quali iniziative sarà presente il Movimento dei Focolari? Il Movimento partecipa alle iniziative della Chiesa Cattolica e agli eventi promossi dal Global Catholic Climate Movement, a cui aderisce. Inoltre, organizza il convegno “New ways towards integral ecology” che si terrà a Castel Gandolfo (RM) dal 23 al 25 ottobre, i cui dettagli sono disponibili su www.ecoone.org Il suo ultimo libro si intitola “Il sogno (folle) di Francesco. Piccolo manuale (scientifico) di ecologia integrale”. Perché parla di un sogno folle? Perché sembra veramente impossibile far cambiare rotta a questo pianeta, verso un mondo in cui ci sentiamo tutti fratelli e costruiamo più ponti che muri, ma – come diceva la fondatrice dei Focolari Chiara Lubich – “solo chi ha grandi ideali fa la storia!”.

Sono passati cinque anni dalla pubblicazione della Laudato Si, l’Enciclica di Papa Francesco sulla cura del pianeta. Ne parliamo con Luca Fiorani, docente presso le università Lumsa, Marconi e Sophia, ricercatore ENEA e responsabile di EcoOne, la rete ecologica del Movimento dei Focolari. In tempo di pandemia, quali insegnamenti possono venire dalla Laudato Si e dal suo paradigma dell’ecologia integrale? Penso al “tutto connesso”. Il Papa, prima della pandemia, ce ne ha fatto assaporare il lato positivo, la meravigliosa relazione che esiste fra gli elementi naturali, persona inclusa. La pandemia, invece, ha sottolineato il lato oscuro di questo “tutto connesso”, perché l’attività umana, che ha portato alla distruzione degli habitat naturali, e il salto di specie del virus dall’animale all’uomo sono legati. Qual è il fondamento evangelico dell’impegno per la cura del Creato? È “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Uno dei concetti chiave della Laudato Si è “ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”. È vero che per il Vangelo la natura ha valore in sé, ma è anche vero che aver cura della natura significa assicurare un pianeta in buona salute per i più svantaggiati e per i nostri figli. Significa ricordarci del “miliardo inferiore”, quel miliardo di persone che è vittima di una “pandemia cronica”, dovuta a 17 malattie tropicali trascurate. Il concetto dell’ecologia integrale può orientare i percorsi futuri? Questo è il concetto fondamentale di tutto l’insegnamento di Papa Francesco, che ci invita a superare l’attuale sistema socio-economico. Oggi viviamo nel paradigma della rivoluzione industriale, che considera le risorse naturali illimitate. Queste risorse sono invece limitate e quindi bisogna trovare un modello di sviluppo diverso, che tenga conto anche delle esigenze dei popoli dimenticati dalle società cosiddette “evolute”. La Laudato Si invita ad una “conversione ecologica”. Cosa significa vivere i principi dell’ecologia integrale? L’ecologia integrale non riguarda solo l’ambiente ma tutti gli aspetti della vita umana, la società, l’economia, la politica. Dunque ognuno di noi deve cercare di cambiare la propria vita a partire, per esempio, dalle scelte di consumo. Poi possiamo scegliere governanti sensibili alla cura della natura e fare campagne di pressione per il disinvestimento dalle fonti fossili in favore di quelle rinnovabili. In questo anno speciale di celebrazioni della Laudato Si, con quali iniziative sarà presente il Movimento dei Focolari? Il Movimento partecipa alle iniziative della Chiesa Cattolica e agli eventi promossi dal Global Catholic Climate Movement, a cui aderisce. Inoltre, organizza il convegno “New ways towards integral ecology” che si terrà a Castel Gandolfo (RM) dal 23 al 25 ottobre, i cui dettagli sono disponibili su www.ecoone.org Il suo ultimo libro si intitola “Il sogno (folle) di Francesco. Piccolo manuale (scientifico) di ecologia integrale”. Perché parla di un sogno folle? Perché sembra veramente impossibile far cambiare rotta a questo pianeta, verso un mondo in cui ci sentiamo tutti fratelli e costruiamo più ponti che muri, ma – come diceva la fondatrice dei Focolari Chiara Lubich – “solo chi ha grandi ideali fa la storia!”.

Claudia Di Lorenzi

(altro…)

Lug 13, 2020 | Chiara Lubich

L’essere confinati ha spesso messo alla prova la nostra carità. Non è facile infatti vivere chiusi in casa e ritrovarsi gomito a gomito. Quando si è molto vicini si toccano i limiti gli uni degli altri e questi ci chiedono un “di più di amore” che si chiama “sopportazione”. È consolante sapere che pure Chiara Lubich nella sua vita di comunità ha incontrato questo tipo di difficoltà. (…) Ho preso in mano, [in] questi giorni, un libro (…) intitolato Il segreto di Madre Teresa, di Calcutta, ovviamente. Lo apro a metà, là dove parla di «mistica della carità». Leggo questo capitolo e altri. Mi immergo con grande interesse in quelle pagine: tutto ciò che riguarda questa prossima santa mi interessa personalmente: è stata, per anni, una mia preziosissima amica. Mi viene in luce, lampante, la radicalità estrema della sua vita, della sua vocazione totalitaria, che impressiona e quasi spaventa, ma, soprattutto, mi spinge ad imitarla in quel tipico impegno, radicale e totalitario, che Dio chiede a me. (…) Mossa da questa convinzione, prendo in mano il nostro Statuto convinta che avrei trovato lì la misura ed il tipo di radicalità di vita che il Signore domanda a me. Apro e subito, alla prima pagina, ho un piccolo choc spirituale, come per una scoperta del momento (e son quasi sessant’anni che lo conosco!). Si tratta della «norma delle norme, la premessa d’ogni altra regola» della mia e della nostra vita: generare – così si esprimeva papa Paolo – e mantenere, prima e innanzitutto, (…) Gesù fra noi col vicendevole amore. (…) Propongo subito di vivere la norma intanto nel mio focolare e con chi mi sta più vicino. Ma, lo sappiamo: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”[1]. E anche a casa nostra non è sempre tutto perfetto: qualche parola in più, mia o di altre, qualche silenzio di troppo, qualche giudizio avventato, qualche piccolo attaccamento, qualche sofferenza mal sopportata, che rendono senz’altro scomodo Gesù fra noi, se non ne impediscono la presenza. Comprendo che devo essere io, per prima, a fargli posto, tutto appianando, tutto colmando, tutto condendo con la massima carità; tutto, nelle altre e in me, “sopportando”, parola da noi in genere non usata, ma molto consigliata dall’apostolo Paolo. Sopportare è una carità non certo qualunque. È una carità speciale, la quintessenza della carità. Comincio. E non va male, anzi cammina! Altre volte avevo invitato subito le mie compagne a fare altrettanto. Ora no. Sento il dovere di fare prima tutta la mia parte, e ha effetto. E inoltre mi riempie il cuore di felicità, forse perché, in questo modo, Lui riappare presente e rimane. Più tardi lo dirò, ma continuando a sentire il dovere di proseguire, come fossi sola, a comportarmi così. Ed è al colmo la mia gioia quando mi sovvengono le parole di Gesù: “Misericordia io voglio e non sacrificio”[2]. Misericordia! Ecco la carità sopraffina che ci è domandata e vale di più del sacrificio, perché il più bel sacrificio è quest’amore che sa anche sopportare, che sa, all’occorrenza, perdonare e dimenticare. (…) È questa la radicalità, è questa la totalitarietà chiesta alla nostra vita.

Chiara Lubich

(in una conferenza telefonica, Rocca di Papa, 20 febbraio 2003) Tratto da: “Per essere una piccola Maria”, in: Chiara Lubich, Conversazioni in collegamento telefonico, pag. 650. Città Nuova Ed., 2019. [1] Cf. Gv 8, 7. [2] Mt 9, 13. (altro…)

Lug 11, 2020 | Collegamento

“Il dialogo interreligioso di Chiara Lubich – dice Maria Voce, Presidente dei Focolari – è stata una vera profezia che adesso si sta realizzando come una risposta concreta ai bisogni dell’umanità”. Il Copresidente Jesús Morán spiega come l’etica della cura sia alla base del nuovo Pathway che sarà lanciato il 20 giugno 2020 dai giovani dei Focolari. https://vimeo.com/429563312 (altro…)

E’ uscita il 9 luglio scorso “In fuga per la verità”, la prima biografia di Pasquale Foresi che Chiara Lubich ha definito cofondatore dei Focolari, insieme a Igino Giordani. Si tratta del documentatissimo racconto della prima parte di un’esistenza intensa – dal 1929 al 1954 – poco conosciuta anche dai membri stessi dei Focolari, sia per il carattere riservato, sia per lo stile di co-governance – diremmo oggi – che Foresi ha incarnato. Un testo di grande interesse, pubblicato per ora in italiano (ma sono in cantiere le versioni in inglese, francese e spagnolo), costellato di fatti inediti, scorrevole come un romanzo, che racconta la parabola di vita di Foresi, rilegge dalla sua prospettiva gli inizi dei Focolari, la persona di Chiara Lubich e fa riflettere anche sull’oggi di questo movimento mondiale, a quasi 80 anni dalla sua nascita. Ma chi era Pasquale Foresi e cosa rappresentava per la giovanissima fondatrice dei Focolari? L’abbiamo chiesto all’autore della biografia, Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, già direttore di Città Nuova. Un lavoro attento e approfondito, il suo, durato due anni e mezzo su carte, testi, libri, discorsi oltre al bagaglio di una conoscenza diretta e ravvicinata con Foresi. “Quando incontrò Chiara Lubich, nelle feste natalizie del 1949, Foresi era un giovane uomo di vent’anni che aveva vissuto una vita molto più adulta della sua età, in ciò “preparato” a collaborare con la fondatrice. Figlio di una famiglia livornese – papà all’epoca insegnante e uomo di punta del laicato cattolico, poi deputato, e madre casalinga, tre fratelli e sorelle –, Pasquale sin dall’infanzia manifestò un’intelligenza pratico-teorica fuori dal comune. Il giorno dell’armistizio, l’8 settembre 1943, appena 14enne, scappò di casa «per dare un qualche servizio all’Italia». Ben presto, arruolato dalle Camicie nere e poi, a forza, dagli stessi nazisti, combatté tra l’altro a Cassino, prima di fuggire liberando dei disertori condannati a morte. Lì iniziò la sua conversione filosofico-religiosa. Terminò la guerra coi partigiani, per entrare subito dopo in seminario a Pistoia, e due anni più tardi al prestigioso Capranica di Roma. Ma se ne andò, non condivideva l’incoerenza di tanti ecclesiastici rispetto al Vangelo. Coerenza che trovò invece nella Lubich e nei suoi amici. Nel giro di un mese, la maestra di Trento capì che Dio le aveva inviato quel giovane uomo perché la aiutasse nella realizzazione dell’opera di Dio che già stava nascendo. Foresi cooperò con lei nella realizzazione delle convivenze tra vergini, nell’approvazione da parte della Chiesa del Movimento, nella costruzione di centri e cittadelle, nell’apertura di editrici e riviste, nell’inaugurazione di centri universitari… Da quel giorno la Lubich restò fedele al ruolo che Dio aveva affidato a Foresi, e non lo abbandonò mai più, nemmeno quando, colpito da una grave malattia cerebrale già nel 1967, appena 38enne sparì dalla vita pubblica. Per lei, Pasquale resterà sempre uno dei due cofondatori del Movimento, colui col quale lei si confrontava per ogni decisione da prendere”. Che tipo di sacerdote è stato? Qual era la sua visione della Chiesa? “Su una formazione assai tradizionale sui sacramenti e sulla vita sacerdotale, direi neo-scolastica, Foresi aiutò la Lubich nell’elaborare un’idea originale di applicazione del presbiterato, l’idea di un “sacerdozio mariano” spogliato del “potere” e animato solo da un radicamento profondo nel sacerdozio regale di Gesù. Ancor oggi tale idea di sacerdozio è in corso di applicazione e sperimentazione. Per Foresi, in particolare, il sacerdote doveva essere un campione in umanità, un uomo-Gesù. La visione soggiacente della Chiesa è legata ad una prospettiva profeticamente conciliare: la Chiesa popolo di Dio, la Chiesa-comunione, naturalmente sinodale, con una valorizzazione (che non vuol minimamente dire svalutare le presenze tecnicamente “sacramentali” del Cristo nella sua Chiesa) della presenza di Gesù nell’umanità in modi più “laici”, in particolare della presenza promessa dal Gesù di Matteo: «Dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20)”. Perché Chiara Lubich ha affidato proprio a Foresi, e non a un laico, la realizzazione di alcune opere dei Focolari, le cosiddette “concretizzazioni”, come il centro internazionale di Loppiano, la nascita della casa editrice Città Nuova… “Sarebbe stato bene porre la domanda all’interessata… Noto tuttavia che l’altro cofondatore del Movimento era Igino Giordani, laico, coniugato, deputato, giornalista, ecumenista. Conobbe la Lubich, tra l’altro, già nel 1948. In lui la fondatrice vide la presenza “dell’umanità” nel cuore del suo carisma. Quindi il tiburtino significò per la Lubich l’apertura radicale al mondo, seguendo la preghiera sacerdotale di Gesù: «Che tutti siano uno» (Gv 17, 10). Ma la Lubich in Foresi – tra l’altro di indole più “concreta” dell’“idealista” Giordani – vide colui che l’avrebbe sostenuta praticamente nella costruzione della sua opera. Foresi in questa sua caratteristica era, va detto, estremamente “laico”, pur avendo ben chiaro che la missione del Movimento era innanzitutto ecclesiale, e che non si poteva fare a meno nel realizzarla degli ecclesiastici”. Facciamo un azzardo: se Foresi fosse vivo oggi, cosa direbbe ai Focolari, su cosa li inviterebbe a puntare? “Vero azzardo. Credo che inviterebbe il Movimento al necessario ‘aggiornamento’, guardando allo stato nascente del Movimento. Lo inviterebbe perciò a rileggere e applicare le intuizioni mistiche della fondatrice del 1949-1951, ma anche a riguardare attentamente il processo di realizzazione concreta del Movimento, avvenuto soprattutto nel periodo 1955-1957, in cui altre illuminazioni furono date alla Lubich, indirizzate alla concretizzazione delle intuizioni mistiche precedenti”.

E’ uscita il 9 luglio scorso “In fuga per la verità”, la prima biografia di Pasquale Foresi che Chiara Lubich ha definito cofondatore dei Focolari, insieme a Igino Giordani. Si tratta del documentatissimo racconto della prima parte di un’esistenza intensa – dal 1929 al 1954 – poco conosciuta anche dai membri stessi dei Focolari, sia per il carattere riservato, sia per lo stile di co-governance – diremmo oggi – che Foresi ha incarnato. Un testo di grande interesse, pubblicato per ora in italiano (ma sono in cantiere le versioni in inglese, francese e spagnolo), costellato di fatti inediti, scorrevole come un romanzo, che racconta la parabola di vita di Foresi, rilegge dalla sua prospettiva gli inizi dei Focolari, la persona di Chiara Lubich e fa riflettere anche sull’oggi di questo movimento mondiale, a quasi 80 anni dalla sua nascita. Ma chi era Pasquale Foresi e cosa rappresentava per la giovanissima fondatrice dei Focolari? L’abbiamo chiesto all’autore della biografia, Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, già direttore di Città Nuova. Un lavoro attento e approfondito, il suo, durato due anni e mezzo su carte, testi, libri, discorsi oltre al bagaglio di una conoscenza diretta e ravvicinata con Foresi. “Quando incontrò Chiara Lubich, nelle feste natalizie del 1949, Foresi era un giovane uomo di vent’anni che aveva vissuto una vita molto più adulta della sua età, in ciò “preparato” a collaborare con la fondatrice. Figlio di una famiglia livornese – papà all’epoca insegnante e uomo di punta del laicato cattolico, poi deputato, e madre casalinga, tre fratelli e sorelle –, Pasquale sin dall’infanzia manifestò un’intelligenza pratico-teorica fuori dal comune. Il giorno dell’armistizio, l’8 settembre 1943, appena 14enne, scappò di casa «per dare un qualche servizio all’Italia». Ben presto, arruolato dalle Camicie nere e poi, a forza, dagli stessi nazisti, combatté tra l’altro a Cassino, prima di fuggire liberando dei disertori condannati a morte. Lì iniziò la sua conversione filosofico-religiosa. Terminò la guerra coi partigiani, per entrare subito dopo in seminario a Pistoia, e due anni più tardi al prestigioso Capranica di Roma. Ma se ne andò, non condivideva l’incoerenza di tanti ecclesiastici rispetto al Vangelo. Coerenza che trovò invece nella Lubich e nei suoi amici. Nel giro di un mese, la maestra di Trento capì che Dio le aveva inviato quel giovane uomo perché la aiutasse nella realizzazione dell’opera di Dio che già stava nascendo. Foresi cooperò con lei nella realizzazione delle convivenze tra vergini, nell’approvazione da parte della Chiesa del Movimento, nella costruzione di centri e cittadelle, nell’apertura di editrici e riviste, nell’inaugurazione di centri universitari… Da quel giorno la Lubich restò fedele al ruolo che Dio aveva affidato a Foresi, e non lo abbandonò mai più, nemmeno quando, colpito da una grave malattia cerebrale già nel 1967, appena 38enne sparì dalla vita pubblica. Per lei, Pasquale resterà sempre uno dei due cofondatori del Movimento, colui col quale lei si confrontava per ogni decisione da prendere”. Che tipo di sacerdote è stato? Qual era la sua visione della Chiesa? “Su una formazione assai tradizionale sui sacramenti e sulla vita sacerdotale, direi neo-scolastica, Foresi aiutò la Lubich nell’elaborare un’idea originale di applicazione del presbiterato, l’idea di un “sacerdozio mariano” spogliato del “potere” e animato solo da un radicamento profondo nel sacerdozio regale di Gesù. Ancor oggi tale idea di sacerdozio è in corso di applicazione e sperimentazione. Per Foresi, in particolare, il sacerdote doveva essere un campione in umanità, un uomo-Gesù. La visione soggiacente della Chiesa è legata ad una prospettiva profeticamente conciliare: la Chiesa popolo di Dio, la Chiesa-comunione, naturalmente sinodale, con una valorizzazione (che non vuol minimamente dire svalutare le presenze tecnicamente “sacramentali” del Cristo nella sua Chiesa) della presenza di Gesù nell’umanità in modi più “laici”, in particolare della presenza promessa dal Gesù di Matteo: «Dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20)”. Perché Chiara Lubich ha affidato proprio a Foresi, e non a un laico, la realizzazione di alcune opere dei Focolari, le cosiddette “concretizzazioni”, come il centro internazionale di Loppiano, la nascita della casa editrice Città Nuova… “Sarebbe stato bene porre la domanda all’interessata… Noto tuttavia che l’altro cofondatore del Movimento era Igino Giordani, laico, coniugato, deputato, giornalista, ecumenista. Conobbe la Lubich, tra l’altro, già nel 1948. In lui la fondatrice vide la presenza “dell’umanità” nel cuore del suo carisma. Quindi il tiburtino significò per la Lubich l’apertura radicale al mondo, seguendo la preghiera sacerdotale di Gesù: «Che tutti siano uno» (Gv 17, 10). Ma la Lubich in Foresi – tra l’altro di indole più “concreta” dell’“idealista” Giordani – vide colui che l’avrebbe sostenuta praticamente nella costruzione della sua opera. Foresi in questa sua caratteristica era, va detto, estremamente “laico”, pur avendo ben chiaro che la missione del Movimento era innanzitutto ecclesiale, e che non si poteva fare a meno nel realizzarla degli ecclesiastici”. Facciamo un azzardo: se Foresi fosse vivo oggi, cosa direbbe ai Focolari, su cosa li inviterebbe a puntare? “Vero azzardo. Credo che inviterebbe il Movimento al necessario ‘aggiornamento’, guardando allo stato nascente del Movimento. Lo inviterebbe perciò a rileggere e applicare le intuizioni mistiche della fondatrice del 1949-1951, ma anche a riguardare attentamente il processo di realizzazione concreta del Movimento, avvenuto soprattutto nel periodo 1955-1957, in cui altre illuminazioni furono date alla Lubich, indirizzate alla concretizzazione delle intuizioni mistiche precedenti”.