Set 27, 2016 | Focolari nel Mondo, Nuove Generazioni, Spiritualità

«Ci torno dopo 5 anni: l’impatto è sconvolgente, non riconosco il Venezuela. La descrizione che me ne aveva fatto il giovane seduto accanto sull’aereo esprime il dolore di un popolo afflitto ma non rassegnato. “Ancora un po’ di speranza ce l’ho!”, mi diceva, descrivendomi i luoghi più belli della sua terra e invitandomi a visitarli. A Caracas le persone trasmettono un senso di vuoto. Solo i bambini danno un tocco di vitalità ad una realtà che sembra mostrarsi assurda. Il viaggio verso Puerto Ayacucho è durato più di 17 ore. Lungo il tragitto lo sguardo si ferma verso un giovane che, rovistando nel bidoncino della spazzatura, cerca di selezionare qualche resto di cibo. Ma è soprattutto la notizia di due ragazzi, di 14 e 15 anni, uccisi perché trovati a rubare del mango su un albero, che mi sottolinea a che livello di paura e di non condivisione si è arrivati. È questo un altro tipo di omicidio dovuto alla fame. La città è al confine con la Colombia. La piaga che l’infesta è rappresentata dagli omicidi di giovani che, agli occhi di chi dovrebbe proteggerli, appaiono violenti, ladri, ai quali serve la punizione estrema. Così è capitato anche a Felipe Andrés, un giovane diciassettenne che, per proteggere il fratello, non rivela a coloro che lo avevano prelevato dalla casa della nonna dove potesse trovarsi. Per questo suo atteggiamento viene brutalmente ucciso con il numero di proiettili pari ai suoi anni.

«Ci torno dopo 5 anni: l’impatto è sconvolgente, non riconosco il Venezuela. La descrizione che me ne aveva fatto il giovane seduto accanto sull’aereo esprime il dolore di un popolo afflitto ma non rassegnato. “Ancora un po’ di speranza ce l’ho!”, mi diceva, descrivendomi i luoghi più belli della sua terra e invitandomi a visitarli. A Caracas le persone trasmettono un senso di vuoto. Solo i bambini danno un tocco di vitalità ad una realtà che sembra mostrarsi assurda. Il viaggio verso Puerto Ayacucho è durato più di 17 ore. Lungo il tragitto lo sguardo si ferma verso un giovane che, rovistando nel bidoncino della spazzatura, cerca di selezionare qualche resto di cibo. Ma è soprattutto la notizia di due ragazzi, di 14 e 15 anni, uccisi perché trovati a rubare del mango su un albero, che mi sottolinea a che livello di paura e di non condivisione si è arrivati. È questo un altro tipo di omicidio dovuto alla fame. La città è al confine con la Colombia. La piaga che l’infesta è rappresentata dagli omicidi di giovani che, agli occhi di chi dovrebbe proteggerli, appaiono violenti, ladri, ai quali serve la punizione estrema. Così è capitato anche a Felipe Andrés, un giovane diciassettenne che, per proteggere il fratello, non rivela a coloro che lo avevano prelevato dalla casa della nonna dove potesse trovarsi. Per questo suo atteggiamento viene brutalmente ucciso con il numero di proiettili pari ai suoi anni.  Siamo in uno dei quartieri fuori Valencia. Mi colpisce una coda per l’acquisto delle bombole del gas. Angel, 12 anni, candido come il suo nome, mi confida con disarmante semplicità: “Io non cresco perché non bevo latte”. Anche il latte in polvere rientra tra i beni più preziosi del Paese. Mi rimangono impressi gli occhi semplici e vivissimi dei piccoli conosciuti. Una serata coi giovani. Si sente una grande voglia di riscatto. Le loro esperienze rafforzano quel voler essere portatori di speranza, cominciando dai loro amici, a scuola, nel lavoro… Nella Nuvoletta. Un minibus ci porta in alto, dove si trova il Centro Mariapoli “La Nuvoletta”. Vi si arriva percorrendo luoghi segnati dalla povertà. Anche qui diverse code in attesa di poter acquistare qualche prodotto. Gabriel mi ringrazia per la pasta che gli ho offerto. “Sai che io mangio pasta solo la domenica” – “E gli altri giorni?” – chiedo. “Gli altri giorni solo sopa”. Domando se è contento di stare insieme. “Sì – mi risponde –, perché qui tutti sono contenti”.

Siamo in uno dei quartieri fuori Valencia. Mi colpisce una coda per l’acquisto delle bombole del gas. Angel, 12 anni, candido come il suo nome, mi confida con disarmante semplicità: “Io non cresco perché non bevo latte”. Anche il latte in polvere rientra tra i beni più preziosi del Paese. Mi rimangono impressi gli occhi semplici e vivissimi dei piccoli conosciuti. Una serata coi giovani. Si sente una grande voglia di riscatto. Le loro esperienze rafforzano quel voler essere portatori di speranza, cominciando dai loro amici, a scuola, nel lavoro… Nella Nuvoletta. Un minibus ci porta in alto, dove si trova il Centro Mariapoli “La Nuvoletta”. Vi si arriva percorrendo luoghi segnati dalla povertà. Anche qui diverse code in attesa di poter acquistare qualche prodotto. Gabriel mi ringrazia per la pasta che gli ho offerto. “Sai che io mangio pasta solo la domenica” – “E gli altri giorni?” – chiedo. “Gli altri giorni solo sopa”. Domando se è contento di stare insieme. “Sì – mi risponde –, perché qui tutti sono contenti”.  Al momento della partenza un’altra sconvolgente notizia: vengo a sapere che Fabián, un ragazzo così limpido e vivace, pochi mesi prima ha perso il padre in modo tragico, ucciso da dei sicari. Mi viene da raccontargli la mia esperienza: proprio la malattia e la partenza per il cielo di mio papà mi ha fatto riavvicinare a Dio. Ci guardiamo e sembra che ci capiamo almeno un po’. Arriviamo a Maracaibo, la città più calda del Venezuela. Facciamo un giro e percorriamo gli 8 e più chilometri del ponte che la unisce a San Francisco. A Tamale ci aspetta una giornata con i Ragazzi per l’unità. Sentire una tredicenne raccontare: “Ho incoraggiato mia mamma a perdonare coloro che avevano ucciso mio padre”, non può lasciare indifferenti. L’appuntamento successivo è in una parrocchia. Ci accolgono con canti, e poi inizia il dialogo: “Cosa fare quando un ragazzo ti dice che non torna a casa perché non ha niente da mangiare?”. Cerco di rispondere parlando del dolore e del silenzio di Dio avvertito da Gesù sulla Croce. Ci lasciamo con il pensiero che uno dei ragazzi comunica a tutti: “La forza dell’amore è più forte del dolore”». (A. S.) (altro…)

Al momento della partenza un’altra sconvolgente notizia: vengo a sapere che Fabián, un ragazzo così limpido e vivace, pochi mesi prima ha perso il padre in modo tragico, ucciso da dei sicari. Mi viene da raccontargli la mia esperienza: proprio la malattia e la partenza per il cielo di mio papà mi ha fatto riavvicinare a Dio. Ci guardiamo e sembra che ci capiamo almeno un po’. Arriviamo a Maracaibo, la città più calda del Venezuela. Facciamo un giro e percorriamo gli 8 e più chilometri del ponte che la unisce a San Francisco. A Tamale ci aspetta una giornata con i Ragazzi per l’unità. Sentire una tredicenne raccontare: “Ho incoraggiato mia mamma a perdonare coloro che avevano ucciso mio padre”, non può lasciare indifferenti. L’appuntamento successivo è in una parrocchia. Ci accolgono con canti, e poi inizia il dialogo: “Cosa fare quando un ragazzo ti dice che non torna a casa perché non ha niente da mangiare?”. Cerco di rispondere parlando del dolore e del silenzio di Dio avvertito da Gesù sulla Croce. Ci lasciamo con il pensiero che uno dei ragazzi comunica a tutti: “La forza dell’amore è più forte del dolore”». (A. S.) (altro…)

Set 24, 2016 | Dialogo Interreligioso, Focolari nel Mondo

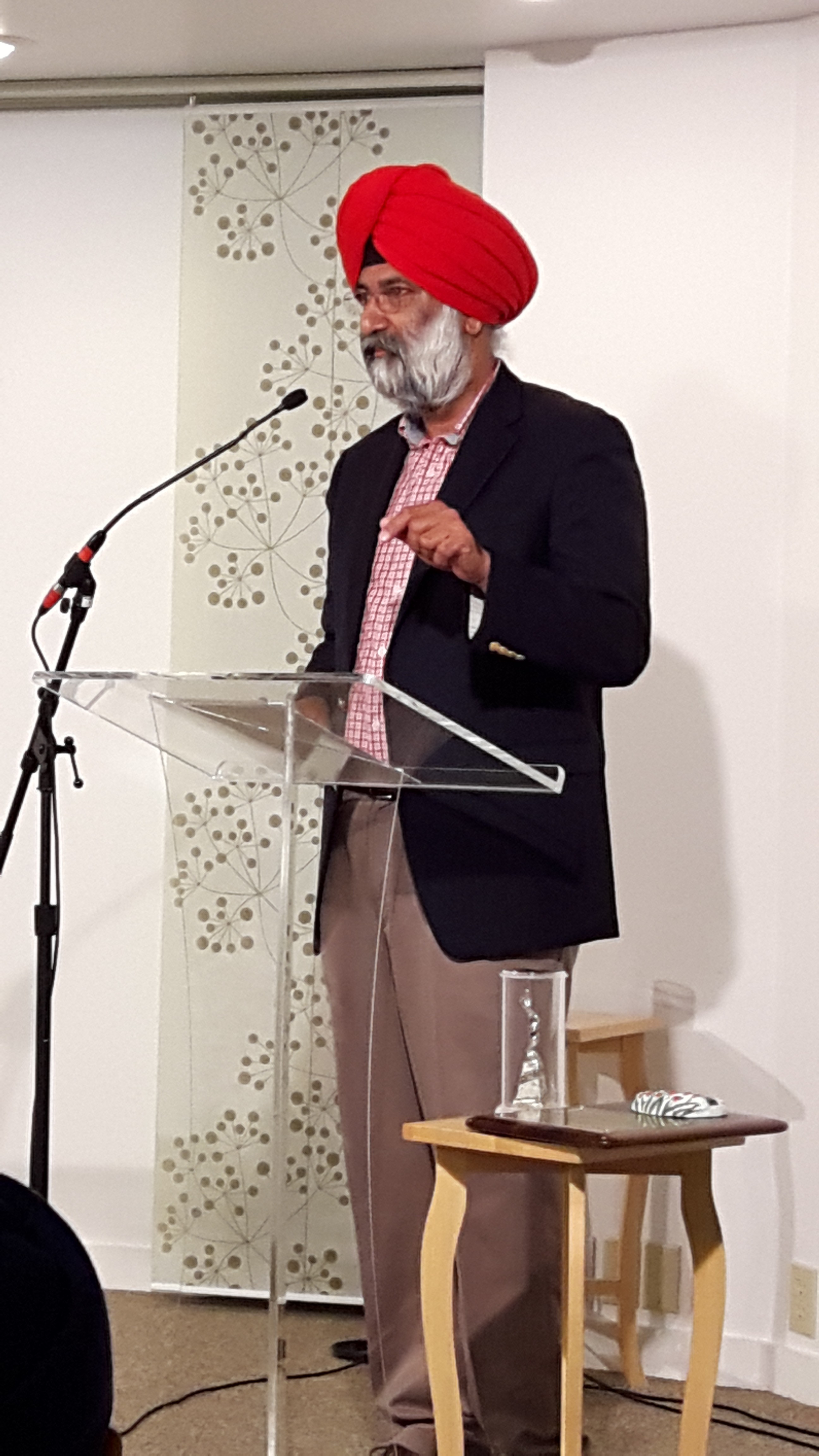

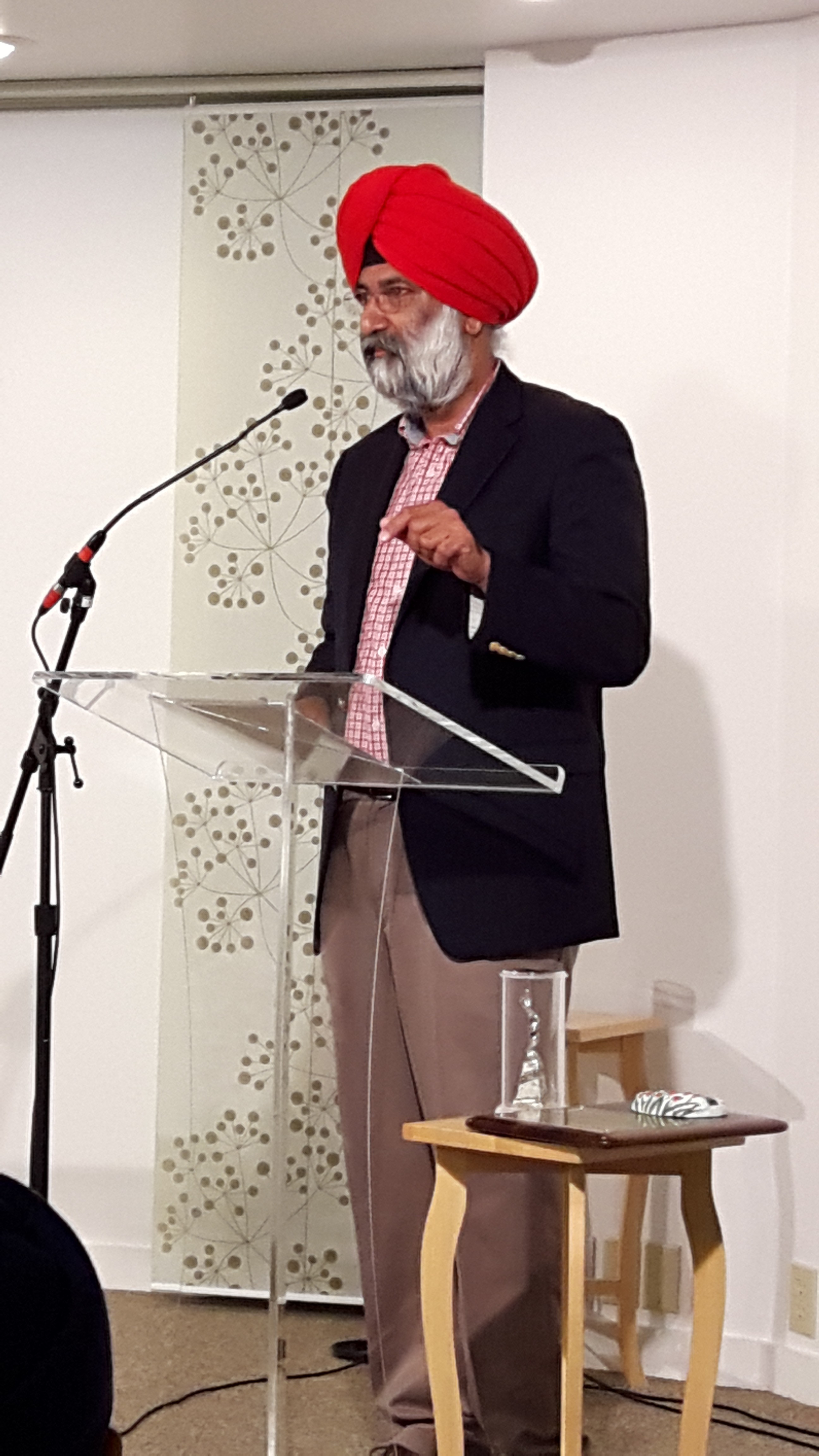

Unità, dialogo, comunione. Questi tre obiettivi, tipici dei Focolari, riassumono anche l’impegno del Dr. Tarunjit Singh Butalia, lo scienziato della Ohio State University di Columbus, che il 18 settembre ha ricevuto l’onorificenza Luminosa 2016 a Hyde Park (New York). “Il suo decennale e instancabile sforzo – ha dichiarato nel suo messaggio la presidente dei Focolari Maria Voce – merita la nostra ammirazione e il nostro profondo apprezzamento. Ci sentiamo solidali con lei e la comunità Sikh nel promuovere, insieme ad altri, la pace e la cura per la nostra casa comune”. Butalia, mosso dalla convinzione che le religioni svolgono un ruolo cruciale nella costruzione della pace, è un pioniere delle relazioni cattolico-sikh negli Stati Uniti. Ed è proprio per il suo grande impegno nel dialogo interreligioso che nel dicembre 2011 ha partecipato alla Preghiera per la pace ad Assisi invitato da papa Benedetto XVI. Nel suo discorso di accettazione, lo scienziato ha ricordato gli amichevoli inviti a cena e a picnic interreligiosi che hanno segnato l’inizio dei suoi contatti con il Movimento dei Focolari. Un’amicizia, ha spiegato, che nel tempo è diventata fiducia. Ha poi sottolineato che la fede ha sempre avuto un ruolo particolare nella società americana, proprio perché è una nazione di immigrati, gente che ha potuto integrarsi abbastanza e che negli ultimi 50 anni sta sempre più manifestando il desiderio di mantenere la propria identità religiosa. “Musulmani, buddhisti, sikh, indù, Jain e Baha’i, portando qui la loro religione – ha affermato Butalia – hanno reso gli Stati Uniti una nazione fra le più cosmopolite del mondo. Rilevava inoltre l’importanza di riconoscere il pluralismo come valore “nel quale ogni componente mantiene la sua identità e tuttavia rimane parte del tutto armonico”. “Dobbiamo concentrarci sulla costruzione di relazioni”, ha detto; “dobbiamo riuscire a parlare delle nostre differenze”.

Unità, dialogo, comunione. Questi tre obiettivi, tipici dei Focolari, riassumono anche l’impegno del Dr. Tarunjit Singh Butalia, lo scienziato della Ohio State University di Columbus, che il 18 settembre ha ricevuto l’onorificenza Luminosa 2016 a Hyde Park (New York). “Il suo decennale e instancabile sforzo – ha dichiarato nel suo messaggio la presidente dei Focolari Maria Voce – merita la nostra ammirazione e il nostro profondo apprezzamento. Ci sentiamo solidali con lei e la comunità Sikh nel promuovere, insieme ad altri, la pace e la cura per la nostra casa comune”. Butalia, mosso dalla convinzione che le religioni svolgono un ruolo cruciale nella costruzione della pace, è un pioniere delle relazioni cattolico-sikh negli Stati Uniti. Ed è proprio per il suo grande impegno nel dialogo interreligioso che nel dicembre 2011 ha partecipato alla Preghiera per la pace ad Assisi invitato da papa Benedetto XVI. Nel suo discorso di accettazione, lo scienziato ha ricordato gli amichevoli inviti a cena e a picnic interreligiosi che hanno segnato l’inizio dei suoi contatti con il Movimento dei Focolari. Un’amicizia, ha spiegato, che nel tempo è diventata fiducia. Ha poi sottolineato che la fede ha sempre avuto un ruolo particolare nella società americana, proprio perché è una nazione di immigrati, gente che ha potuto integrarsi abbastanza e che negli ultimi 50 anni sta sempre più manifestando il desiderio di mantenere la propria identità religiosa. “Musulmani, buddhisti, sikh, indù, Jain e Baha’i, portando qui la loro religione – ha affermato Butalia – hanno reso gli Stati Uniti una nazione fra le più cosmopolite del mondo. Rilevava inoltre l’importanza di riconoscere il pluralismo come valore “nel quale ogni componente mantiene la sua identità e tuttavia rimane parte del tutto armonico”. “Dobbiamo concentrarci sulla costruzione di relazioni”, ha detto; “dobbiamo riuscire a parlare delle nostre differenze”.  Butalia ha poi proposto a se stesso un ulteriore passo avanti rispetto alla regola d’oro (“Fai agli altri come vorresti fosse fatto a te” Mt 7,12), definendo tale sua versione “regola platinum”: “Fai agli altri ciò che essi vorrebbero che tu faccia per loro”. Andare cioè oltre l’ipotesi di trattare gli altri col proprio metro, ma trattarli assumendo il loro. Ha poi invitato i 130 partecipanti a costruire un dialogo “ascoltando, più che parlando” e a non fare mai confronti su quale sia la religione migliore. Riferendosi alla islamofobia, Butalia ha sottolineato che dobbiamo lavorare contro la discriminazione nei confronti di qualsiasi fede. In chiusura ha citato il detto di un discepolo del fondatore Sikh Guru Nanak, “Nessuno è mio nemico, e nessuno è straniero. Vado d’accordo con tutti”.

Butalia ha poi proposto a se stesso un ulteriore passo avanti rispetto alla regola d’oro (“Fai agli altri come vorresti fosse fatto a te” Mt 7,12), definendo tale sua versione “regola platinum”: “Fai agli altri ciò che essi vorrebbero che tu faccia per loro”. Andare cioè oltre l’ipotesi di trattare gli altri col proprio metro, ma trattarli assumendo il loro. Ha poi invitato i 130 partecipanti a costruire un dialogo “ascoltando, più che parlando” e a non fare mai confronti su quale sia la religione migliore. Riferendosi alla islamofobia, Butalia ha sottolineato che dobbiamo lavorare contro la discriminazione nei confronti di qualsiasi fede. In chiusura ha citato il detto di un discepolo del fondatore Sikh Guru Nanak, “Nessuno è mio nemico, e nessuno è straniero. Vado d’accordo con tutti”.

Dr Tarunjit Butalia con la delegazione Sikh

Set 23, 2016 | Chiesa, Cultura, Dialogo Interreligioso, Focolari nel Mondo, Spiritualità

Organizzato dalla Diocesi umbra con le famiglie francescane e la Comunità di Sant’Egidio, l’evento ha raccolto leaders religiosi di tutto il mondo con la partecipazione anche di uomini e donne di cultura e delle istituzioni. Presente anche il Movimento dei Focolari, sia in fase di preparazione che di partecipazione, soprattutto dalle comunità in Umbria e da Rita Moussalem e Roberto Catalano responsabili centrali del dialogo interreligioso dei Focolari. Con la sua presenza, lo scorso 20 settembre, papa Francesco ha dato continuità a quanto Giovanni Paolo II aveva intuito nel 1986: la necessità di pregare per la pace e il ruolo che le religioni hanno per evitare i conflitti come pure per contribuire a risolverli. Nel 2011, Benedetto XVI aveva presentato la pace non solo come un impegno degli uomini di fede, ma anche come un progetto culturale. Ma il mondo non è più quello degli anni ’80, quello bi-polare della Guerra fredda. Si è arrivati al mondo globalizzato e multipolare di oggi, dove anche le guerre sono cresciute, senza mai essere di religioni. Papa Francesco ha salutato i leader presenti uno a uno, iniziando da un gruppo di profughi, immagine delle sfide del mondo di oggi. Non si è trattato solo di un atto formale. Sono stati attimi profondi, di rapporto intenso, capaci di stabilire intese importanti per il futuro. Un secondo momento è stato il pranzo per il quale, nel Sacro Convento, il Papa ha voluto tutti accanto a sé. Consumare un pasto insieme, sotto lo stesso tetto è in sé un atto di pace. È seguita, poi, la preghiera comune. Ben inteso, non insieme. Ogni religione aveva un luogo dove i suoi seguaci potevano recarsi per pregare, secondo la propria tradizione religiosa, per la pace del mondo. Ognuno lo ha fatto distintamente; un atto che ha inteso cancellare il dubbio che questi momenti trasudino di sincretismo. I cristiani hanno pregato insieme, a dimostrare che l’unità fra le Chiese è fondamentale per dare un contributo importante alla pace, come seguaci di Cristo.

Organizzato dalla Diocesi umbra con le famiglie francescane e la Comunità di Sant’Egidio, l’evento ha raccolto leaders religiosi di tutto il mondo con la partecipazione anche di uomini e donne di cultura e delle istituzioni. Presente anche il Movimento dei Focolari, sia in fase di preparazione che di partecipazione, soprattutto dalle comunità in Umbria e da Rita Moussalem e Roberto Catalano responsabili centrali del dialogo interreligioso dei Focolari. Con la sua presenza, lo scorso 20 settembre, papa Francesco ha dato continuità a quanto Giovanni Paolo II aveva intuito nel 1986: la necessità di pregare per la pace e il ruolo che le religioni hanno per evitare i conflitti come pure per contribuire a risolverli. Nel 2011, Benedetto XVI aveva presentato la pace non solo come un impegno degli uomini di fede, ma anche come un progetto culturale. Ma il mondo non è più quello degli anni ’80, quello bi-polare della Guerra fredda. Si è arrivati al mondo globalizzato e multipolare di oggi, dove anche le guerre sono cresciute, senza mai essere di religioni. Papa Francesco ha salutato i leader presenti uno a uno, iniziando da un gruppo di profughi, immagine delle sfide del mondo di oggi. Non si è trattato solo di un atto formale. Sono stati attimi profondi, di rapporto intenso, capaci di stabilire intese importanti per il futuro. Un secondo momento è stato il pranzo per il quale, nel Sacro Convento, il Papa ha voluto tutti accanto a sé. Consumare un pasto insieme, sotto lo stesso tetto è in sé un atto di pace. È seguita, poi, la preghiera comune. Ben inteso, non insieme. Ogni religione aveva un luogo dove i suoi seguaci potevano recarsi per pregare, secondo la propria tradizione religiosa, per la pace del mondo. Ognuno lo ha fatto distintamente; un atto che ha inteso cancellare il dubbio che questi momenti trasudino di sincretismo. I cristiani hanno pregato insieme, a dimostrare che l’unità fra le Chiese è fondamentale per dare un contributo importante alla pace, come seguaci di Cristo.

Il Papa presiede la preghiera ecumenica nella basilica di S. Francesco. Foto: CNS/Paul Haring

Set 22, 2016 | Chiesa, Cultura, Ecumenismo, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Senza categoria

L’arcivescovo maronita di Damasco, mons. Samir Nassar.

Set 21, 2016 | Cultura, Focolari nel Mondo, Nuove Generazioni, Sociale, Spiritualità

https://vimeo.com/183346391 (altro…)

«Ci torno dopo 5 anni: l’impatto è sconvolgente, non riconosco il Venezuela. La descrizione che me ne aveva fatto il giovane seduto accanto sull’aereo esprime il dolore di un popolo afflitto ma non rassegnato. “Ancora un po’ di speranza ce l’ho!”, mi diceva, descrivendomi i luoghi più belli della sua terra e invitandomi a visitarli. A Caracas le persone trasmettono un senso di vuoto. Solo i bambini danno un tocco di vitalità ad una realtà che sembra mostrarsi assurda. Il viaggio verso Puerto Ayacucho è durato più di 17 ore. Lungo il tragitto lo sguardo si ferma verso un giovane che, rovistando nel bidoncino della spazzatura, cerca di selezionare qualche resto di cibo. Ma è soprattutto la notizia di due ragazzi, di 14 e 15 anni, uccisi perché trovati a rubare del mango su un albero, che mi sottolinea a che livello di paura e di non condivisione si è arrivati. È questo un altro tipo di omicidio dovuto alla fame. La città è al confine con la Colombia. La piaga che l’infesta è rappresentata dagli omicidi di giovani che, agli occhi di chi dovrebbe proteggerli, appaiono violenti, ladri, ai quali serve la punizione estrema. Così è capitato anche a Felipe Andrés, un giovane diciassettenne che, per proteggere il fratello, non rivela a coloro che lo avevano prelevato dalla casa della nonna dove potesse trovarsi. Per questo suo atteggiamento viene brutalmente ucciso con il numero di proiettili pari ai suoi anni.

«Ci torno dopo 5 anni: l’impatto è sconvolgente, non riconosco il Venezuela. La descrizione che me ne aveva fatto il giovane seduto accanto sull’aereo esprime il dolore di un popolo afflitto ma non rassegnato. “Ancora un po’ di speranza ce l’ho!”, mi diceva, descrivendomi i luoghi più belli della sua terra e invitandomi a visitarli. A Caracas le persone trasmettono un senso di vuoto. Solo i bambini danno un tocco di vitalità ad una realtà che sembra mostrarsi assurda. Il viaggio verso Puerto Ayacucho è durato più di 17 ore. Lungo il tragitto lo sguardo si ferma verso un giovane che, rovistando nel bidoncino della spazzatura, cerca di selezionare qualche resto di cibo. Ma è soprattutto la notizia di due ragazzi, di 14 e 15 anni, uccisi perché trovati a rubare del mango su un albero, che mi sottolinea a che livello di paura e di non condivisione si è arrivati. È questo un altro tipo di omicidio dovuto alla fame. La città è al confine con la Colombia. La piaga che l’infesta è rappresentata dagli omicidi di giovani che, agli occhi di chi dovrebbe proteggerli, appaiono violenti, ladri, ai quali serve la punizione estrema. Così è capitato anche a Felipe Andrés, un giovane diciassettenne che, per proteggere il fratello, non rivela a coloro che lo avevano prelevato dalla casa della nonna dove potesse trovarsi. Per questo suo atteggiamento viene brutalmente ucciso con il numero di proiettili pari ai suoi anni.  Siamo in uno dei quartieri fuori Valencia. Mi colpisce una coda per l’acquisto delle bombole del gas. Angel, 12 anni, candido come il suo nome, mi confida con disarmante semplicità: “Io non cresco perché non bevo latte”. Anche il latte in polvere rientra tra i beni più preziosi del Paese. Mi rimangono impressi gli occhi semplici e vivissimi dei piccoli conosciuti. Una serata coi giovani. Si sente una grande voglia di riscatto. Le loro esperienze rafforzano quel voler essere portatori di speranza, cominciando dai loro amici, a scuola, nel lavoro… Nella Nuvoletta. Un minibus ci porta in alto, dove si trova il Centro Mariapoli “La Nuvoletta”. Vi si arriva percorrendo luoghi segnati dalla povertà. Anche qui diverse code in attesa di poter acquistare qualche prodotto. Gabriel mi ringrazia per la pasta che gli ho offerto. “Sai che io mangio pasta solo la domenica” – “E gli altri giorni?” – chiedo. “Gli altri giorni solo sopa”. Domando se è contento di stare insieme. “Sì – mi risponde –, perché qui tutti sono contenti”.

Siamo in uno dei quartieri fuori Valencia. Mi colpisce una coda per l’acquisto delle bombole del gas. Angel, 12 anni, candido come il suo nome, mi confida con disarmante semplicità: “Io non cresco perché non bevo latte”. Anche il latte in polvere rientra tra i beni più preziosi del Paese. Mi rimangono impressi gli occhi semplici e vivissimi dei piccoli conosciuti. Una serata coi giovani. Si sente una grande voglia di riscatto. Le loro esperienze rafforzano quel voler essere portatori di speranza, cominciando dai loro amici, a scuola, nel lavoro… Nella Nuvoletta. Un minibus ci porta in alto, dove si trova il Centro Mariapoli “La Nuvoletta”. Vi si arriva percorrendo luoghi segnati dalla povertà. Anche qui diverse code in attesa di poter acquistare qualche prodotto. Gabriel mi ringrazia per la pasta che gli ho offerto. “Sai che io mangio pasta solo la domenica” – “E gli altri giorni?” – chiedo. “Gli altri giorni solo sopa”. Domando se è contento di stare insieme. “Sì – mi risponde –, perché qui tutti sono contenti”.  Al momento della partenza un’altra sconvolgente notizia: vengo a sapere che Fabián, un ragazzo così limpido e vivace, pochi mesi prima ha perso il padre in modo tragico, ucciso da dei sicari. Mi viene da raccontargli la mia esperienza: proprio la malattia e la partenza per il cielo di mio papà mi ha fatto riavvicinare a Dio. Ci guardiamo e sembra che ci capiamo almeno un po’. Arriviamo a Maracaibo, la città più calda del Venezuela. Facciamo un giro e percorriamo gli 8 e più chilometri del ponte che la unisce a San Francisco. A Tamale ci aspetta una giornata con i Ragazzi per l’unità. Sentire una tredicenne raccontare: “Ho incoraggiato mia mamma a perdonare coloro che avevano ucciso mio padre”, non può lasciare indifferenti. L’appuntamento successivo è in una parrocchia. Ci accolgono con canti, e poi inizia il dialogo: “Cosa fare quando un ragazzo ti dice che non torna a casa perché non ha niente da mangiare?”. Cerco di rispondere parlando del dolore e del silenzio di Dio avvertito da Gesù sulla Croce. Ci lasciamo con il pensiero che uno dei ragazzi comunica a tutti: “La forza dell’amore è più forte del dolore”». (A. S.) (altro…)

Al momento della partenza un’altra sconvolgente notizia: vengo a sapere che Fabián, un ragazzo così limpido e vivace, pochi mesi prima ha perso il padre in modo tragico, ucciso da dei sicari. Mi viene da raccontargli la mia esperienza: proprio la malattia e la partenza per il cielo di mio papà mi ha fatto riavvicinare a Dio. Ci guardiamo e sembra che ci capiamo almeno un po’. Arriviamo a Maracaibo, la città più calda del Venezuela. Facciamo un giro e percorriamo gli 8 e più chilometri del ponte che la unisce a San Francisco. A Tamale ci aspetta una giornata con i Ragazzi per l’unità. Sentire una tredicenne raccontare: “Ho incoraggiato mia mamma a perdonare coloro che avevano ucciso mio padre”, non può lasciare indifferenti. L’appuntamento successivo è in una parrocchia. Ci accolgono con canti, e poi inizia il dialogo: “Cosa fare quando un ragazzo ti dice che non torna a casa perché non ha niente da mangiare?”. Cerco di rispondere parlando del dolore e del silenzio di Dio avvertito da Gesù sulla Croce. Ci lasciamo con il pensiero che uno dei ragazzi comunica a tutti: “La forza dell’amore è più forte del dolore”». (A. S.) (altro…)

Unità, dialogo, comunione. Questi tre obiettivi, tipici dei Focolari, riassumono anche l’impegno del Dr. Tarunjit Singh Butalia, lo scienziato della Ohio State University di Columbus, che il 18 settembre ha ricevuto l’onorificenza Luminosa 2016 a Hyde Park (New York). “Il suo decennale e instancabile sforzo – ha dichiarato nel suo messaggio la presidente dei Focolari

Unità, dialogo, comunione. Questi tre obiettivi, tipici dei Focolari, riassumono anche l’impegno del Dr. Tarunjit Singh Butalia, lo scienziato della Ohio State University di Columbus, che il 18 settembre ha ricevuto l’onorificenza Luminosa 2016 a Hyde Park (New York). “Il suo decennale e instancabile sforzo – ha dichiarato nel suo messaggio la presidente dei Focolari  Butalia ha poi proposto a se stesso un ulteriore passo avanti rispetto alla regola d’oro (“Fai agli altri come vorresti fosse fatto a te” Mt 7,12), definendo tale sua versione “regola platinum”: “Fai agli altri ciò che essi vorrebbero che tu faccia per loro”. Andare cioè oltre l’ipotesi di trattare gli altri col proprio metro, ma trattarli assumendo il loro. Ha poi invitato i 130 partecipanti a costruire un dialogo “ascoltando, più che parlando” e a non fare mai confronti su quale sia la religione migliore. Riferendosi alla islamofobia, Butalia ha sottolineato che dobbiamo lavorare contro la discriminazione nei confronti di qualsiasi fede. In chiusura ha citato il detto di un discepolo del fondatore Sikh Guru Nanak, “Nessuno è mio nemico, e nessuno è straniero. Vado d’accordo con tutti”.

Butalia ha poi proposto a se stesso un ulteriore passo avanti rispetto alla regola d’oro (“Fai agli altri come vorresti fosse fatto a te” Mt 7,12), definendo tale sua versione “regola platinum”: “Fai agli altri ciò che essi vorrebbero che tu faccia per loro”. Andare cioè oltre l’ipotesi di trattare gli altri col proprio metro, ma trattarli assumendo il loro. Ha poi invitato i 130 partecipanti a costruire un dialogo “ascoltando, più che parlando” e a non fare mai confronti su quale sia la religione migliore. Riferendosi alla islamofobia, Butalia ha sottolineato che dobbiamo lavorare contro la discriminazione nei confronti di qualsiasi fede. In chiusura ha citato il detto di un discepolo del fondatore Sikh Guru Nanak, “Nessuno è mio nemico, e nessuno è straniero. Vado d’accordo con tutti”.

Organizzato dalla Diocesi umbra con le famiglie francescane e la Comunità di Sant’Egidio, l’evento ha raccolto leaders religiosi di tutto il mondo con la partecipazione anche di uomini e donne di cultura e delle istituzioni. Presente anche il

Organizzato dalla Diocesi umbra con le famiglie francescane e la Comunità di Sant’Egidio, l’evento ha raccolto leaders religiosi di tutto il mondo con la partecipazione anche di uomini e donne di cultura e delle istituzioni. Presente anche il