10 Giu 2016 | Centro internazionale, Cultura, Focolari nel Mondo, Spiritualità

Igino Giordani (1942)

3 Giu 2016 | Centro internazionale, Chiara Lubich, Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità

Prof. Adam Biela

3 Giu 2016 | Centro internazionale

«Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».

«Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».  Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)

Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)

2 Giu 2016 | Centro internazionale, Ecumenismo, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità

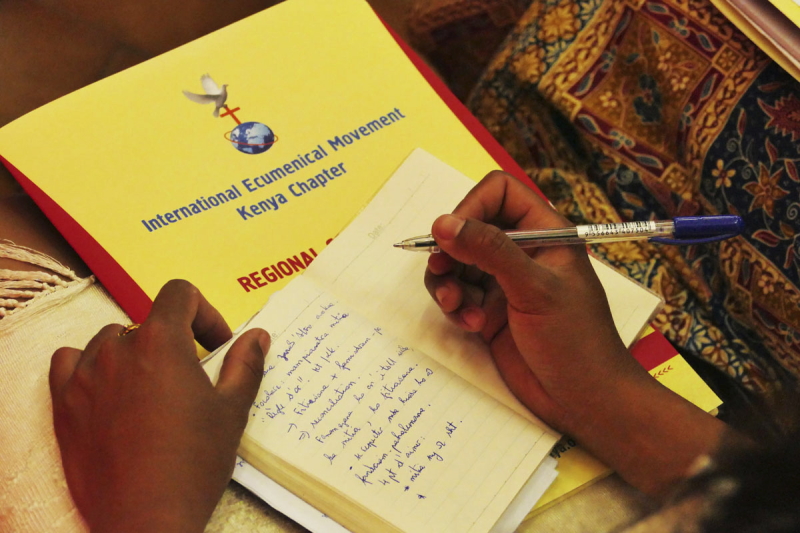

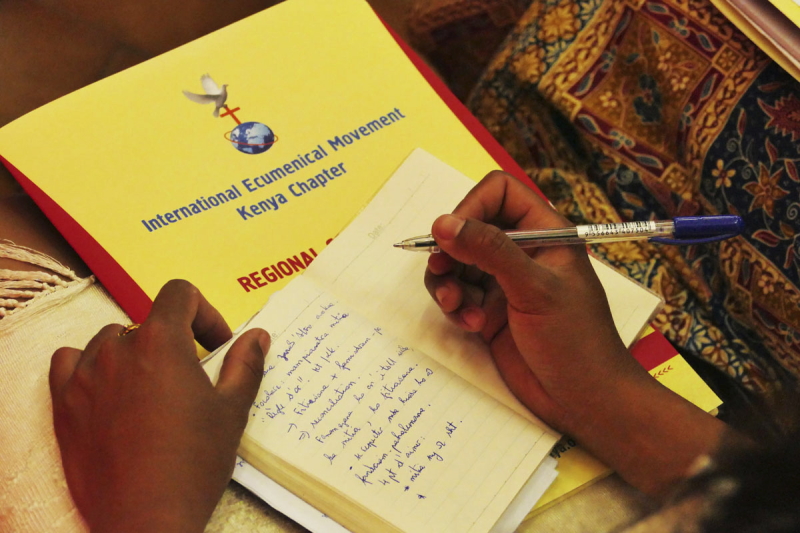

Un dialogo tra appartenenti a due gruppi etnici in permanente conflitto: ne è artifice Johnson Duba, che vive a Marsabit, nel nord del Kenya. Johnson ha cercato di convincere gli anziani del villaggio a dialogare per riportare la pace nella comunità. I giovani, invece, li unisce attraverso lo sport. Un torneo di calcio senza vincitori per rinforzare la coabitazione pacifica. È uno dei frutti di riconciliazione maturati dal carisma dell’unità, che anche Johnson vive da anni nel suo villaggio. È stato presentato insieme ad altre esperienze lo scorso 27 maggio ai delegati di diverse Chiese dell’Africa dell’Est e dell’Europa riuniti per la conferenza regionale dell’International Ecumenical Movement – Kenya (IEM-K). Tra i guest-speaker il dr. Samuel Kobia, già Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ed ex presidente di IEM-K, e Maria Voce, presidente dei Focolari, in visita in Kenya dal 14 maggio al 1° giugno.

Un dialogo tra appartenenti a due gruppi etnici in permanente conflitto: ne è artifice Johnson Duba, che vive a Marsabit, nel nord del Kenya. Johnson ha cercato di convincere gli anziani del villaggio a dialogare per riportare la pace nella comunità. I giovani, invece, li unisce attraverso lo sport. Un torneo di calcio senza vincitori per rinforzare la coabitazione pacifica. È uno dei frutti di riconciliazione maturati dal carisma dell’unità, che anche Johnson vive da anni nel suo villaggio. È stato presentato insieme ad altre esperienze lo scorso 27 maggio ai delegati di diverse Chiese dell’Africa dell’Est e dell’Europa riuniti per la conferenza regionale dell’International Ecumenical Movement – Kenya (IEM-K). Tra i guest-speaker il dr. Samuel Kobia, già Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ed ex presidente di IEM-K, e Maria Voce, presidente dei Focolari, in visita in Kenya dal 14 maggio al 1° giugno.  «Il Movimento dei Focolari è per sua natura ecumenico», ha affermato Kobia, sottolineando i suoi buoni rapporti con Chiara Lubich, che ha conosciuto di persona, e con la famiglia del Focolare. Nel suo intervento ha incoraggiato, inoltre, a perdonare sempre, per non lasciarsi imprigionare dal passato, e non trasmettere il conflitto alle nuove generazioni. Ha poi esortato il Movimento Ecumenico a sostenere i progetti di pace, dialogo e riconciliazione portati avanti dai rispettivi governi. Anche nel cuore di Chiara Lubich ardeva un desiderio: «rispondere al bisogno più urgente e drammatico dell’umanità, il bisogno di pace», ricorda Maria Voce nelle prime battute del suo discorso. E così, continua, «ci siamo trovati a costruire luoghi ed occasioni di incontro all’interno delle Chiese a cui apparteniamo, perché ci sia sempre di più “comunione”. Abbiamo poi fatto un’esperienza di popolo unito tra i cristiani di diverse denominazioni nella condivisione dei doni specifici di ciascuna Chiesa, nella speranza, un giorno, di arrivare anche ad una unità dottrinale». I

«Il Movimento dei Focolari è per sua natura ecumenico», ha affermato Kobia, sottolineando i suoi buoni rapporti con Chiara Lubich, che ha conosciuto di persona, e con la famiglia del Focolare. Nel suo intervento ha incoraggiato, inoltre, a perdonare sempre, per non lasciarsi imprigionare dal passato, e non trasmettere il conflitto alle nuove generazioni. Ha poi esortato il Movimento Ecumenico a sostenere i progetti di pace, dialogo e riconciliazione portati avanti dai rispettivi governi. Anche nel cuore di Chiara Lubich ardeva un desiderio: «rispondere al bisogno più urgente e drammatico dell’umanità, il bisogno di pace», ricorda Maria Voce nelle prime battute del suo discorso. E così, continua, «ci siamo trovati a costruire luoghi ed occasioni di incontro all’interno delle Chiese a cui apparteniamo, perché ci sia sempre di più “comunione”. Abbiamo poi fatto un’esperienza di popolo unito tra i cristiani di diverse denominazioni nella condivisione dei doni specifici di ciascuna Chiesa, nella speranza, un giorno, di arrivare anche ad una unità dottrinale». I l dialogo, dunque, come via privilegiata da percorrere. È l’esperienza del Movimento dei Focolari in questi 73 anni: «Un dialogo della vita, che non mette in opposizione gli uomini, ma fa incontrare persone anche di confessioni o di fedi diverse e le rende capaci di aprirsi reciprocamente, di trovare punti in comune e di viverli insieme». Ricordando che l’unità (il « che tutti siano uno » di Gesù) è l’orizzonte e lo scopo specifico dei Focolari, Maria Voce ha confermato come il dialogo sia uno stile di vita, una nuova cultura, che il Movimento desidera offrire alle donne e agli uomini di oggi. «Lo Spirito Santo, vincolo d’amore, farà accrescere nel popolo cristiano la consapevolezza di vivere un momento prezioso e indispensabile – conclude Maria Voce –: un passaggio dal buio verso la luce della risurrezione, verso una pienezza più grande, in cui la diversità significa arricchimento ed è capace di generare comunione: dove le ferite degli uni saranno le ferite degli altri; dove insieme, con umiltà e distacco, si cercherà di andare alla sostanza e alle origini dell’unica fede in Gesù, nell’ascolto della Sua Parola».

l dialogo, dunque, come via privilegiata da percorrere. È l’esperienza del Movimento dei Focolari in questi 73 anni: «Un dialogo della vita, che non mette in opposizione gli uomini, ma fa incontrare persone anche di confessioni o di fedi diverse e le rende capaci di aprirsi reciprocamente, di trovare punti in comune e di viverli insieme». Ricordando che l’unità (il « che tutti siano uno » di Gesù) è l’orizzonte e lo scopo specifico dei Focolari, Maria Voce ha confermato come il dialogo sia uno stile di vita, una nuova cultura, che il Movimento desidera offrire alle donne e agli uomini di oggi. «Lo Spirito Santo, vincolo d’amore, farà accrescere nel popolo cristiano la consapevolezza di vivere un momento prezioso e indispensabile – conclude Maria Voce –: un passaggio dal buio verso la luce della risurrezione, verso una pienezza più grande, in cui la diversità significa arricchimento ed è capace di generare comunione: dove le ferite degli uni saranno le ferite degli altri; dove insieme, con umiltà e distacco, si cercherà di andare alla sostanza e alle origini dell’unica fede in Gesù, nell’ascolto della Sua Parola».

Willy Niyonsaba

(altro…)

30 Mag 2016 | Centro internazionale, Chiesa, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Sociale, Spiritualità

Nunzio in Kenya dal gennaio 2013, mons. Balvo è anche il primo nunzio apostolico nominato per il Sud Sudan, stato indipendente solo dal 2011, provato da guerra, povertà e migrazioni. Lo scorso 20 maggio Maria Voce e Jesús Morán, presidente e copresidente del Movimento dei Focolari, lo hanno incontrato alla sede della Nunziatura a Nairobi, nel corso della loro visita in Kenya (14 maggio-1° giugno). Un incontro cordiale, con un’immediata atmosfera di famiglia, che fa da sfondo allo scambio di una varietà di notizie, ma anche alla condivisione di preoccupazioni e speranze sulle sfide della regione, soprattutto nella zona del Sud Sudan. Tra gli argomenti trattati, la sua conoscenza con Chiara Lubich, che risale al suo viaggio in Medio Oriente nel 1999 quando mons. Balvo prestava servizio in Giordania; la scuola di inculturazione alla Mariapoli Piero, in corso in quei giorni; l’avventura di aver dato il suo benvenuto al Papa in Kenya, e poi la sua visita nella Repubblica Centrafricana, dove “cristiani e non cristiani”, ha detto, “sono rimasti impressionati perché il Papa non è corso via dalle loro difficoltà, e, a dispetto delle sfide per la sicurezza, ha trascorso una notte in questo Paese”. E ancora, l’aggiornamento su alcune notizie riguardanti i Focolari, come la recente visita a sorpresa di papa Francesco alla Mariapoli di Roma. “Papa Francesco è il Papa delle sorprese”, ha commentato mons. Balvo. Ma il focus si sposta presto sul dramma del Sud Sudan. Parlando della crisi di questa regione il Nunzio ha sottolineato le tante sfide: povertà e analfabetismo, tra le altre, peggiorate dalla mancanza di pace. Nel 2007, il Movimento dei Focolari attraverso l’AMU, aveva dato il via ad un progetto nel deserto intorno a Khartum per la costruzione di una scuola destinata proprio ai figli degli sfollati provenienti dal Sud Sudan, che abitavano in un campo nella parrocchia di Omdurman. Il progetto, durato alcuni anni, era inserito in un’azione della diocesi chiamata “Salvare il salvabile”; la scuola è stata costruita, ma in seguito molte delle famiglie sono rientrate in Sud Sudan, prima che diventasse uno stato autonomo.

Nunzio in Kenya dal gennaio 2013, mons. Balvo è anche il primo nunzio apostolico nominato per il Sud Sudan, stato indipendente solo dal 2011, provato da guerra, povertà e migrazioni. Lo scorso 20 maggio Maria Voce e Jesús Morán, presidente e copresidente del Movimento dei Focolari, lo hanno incontrato alla sede della Nunziatura a Nairobi, nel corso della loro visita in Kenya (14 maggio-1° giugno). Un incontro cordiale, con un’immediata atmosfera di famiglia, che fa da sfondo allo scambio di una varietà di notizie, ma anche alla condivisione di preoccupazioni e speranze sulle sfide della regione, soprattutto nella zona del Sud Sudan. Tra gli argomenti trattati, la sua conoscenza con Chiara Lubich, che risale al suo viaggio in Medio Oriente nel 1999 quando mons. Balvo prestava servizio in Giordania; la scuola di inculturazione alla Mariapoli Piero, in corso in quei giorni; l’avventura di aver dato il suo benvenuto al Papa in Kenya, e poi la sua visita nella Repubblica Centrafricana, dove “cristiani e non cristiani”, ha detto, “sono rimasti impressionati perché il Papa non è corso via dalle loro difficoltà, e, a dispetto delle sfide per la sicurezza, ha trascorso una notte in questo Paese”. E ancora, l’aggiornamento su alcune notizie riguardanti i Focolari, come la recente visita a sorpresa di papa Francesco alla Mariapoli di Roma. “Papa Francesco è il Papa delle sorprese”, ha commentato mons. Balvo. Ma il focus si sposta presto sul dramma del Sud Sudan. Parlando della crisi di questa regione il Nunzio ha sottolineato le tante sfide: povertà e analfabetismo, tra le altre, peggiorate dalla mancanza di pace. Nel 2007, il Movimento dei Focolari attraverso l’AMU, aveva dato il via ad un progetto nel deserto intorno a Khartum per la costruzione di una scuola destinata proprio ai figli degli sfollati provenienti dal Sud Sudan, che abitavano in un campo nella parrocchia di Omdurman. Il progetto, durato alcuni anni, era inserito in un’azione della diocesi chiamata “Salvare il salvabile”; la scuola è stata costruita, ma in seguito molte delle famiglie sono rientrate in Sud Sudan, prima che diventasse uno stato autonomo.  “In una regione così ricca di risorse, sarà difficile poterle sviluppare fin quando non si arriverà a una pace stabile”, ha affermato mons. Balvo. “È veramente difficile promuovere la società, con generazioni di persone che hanno conosciuto solo la violenza”. Da lì è spaziato sulla storia di questo Paese, nel quale viaggia spesso, a dimostrazione di quanto gli stia a cuore la sorte del popolo sud sudanese. Il Sud si è separato dal Nord il 9 luglio 2011, in seguito al referendum del gennaio dello stesso anno, vinto con larga maggioranza dei sì dei sud sudanesi. Il referendum era uno dei punti chiave dell’accordo di pace che nel 2005 pose formalmente fine ai 21 anni di guerra civile tra il governo di Khartoum e il gruppo che lottava per l’indipendenza del Sudan del Sud. La separazione del Sud rimane carica di tensioni e punti critici. Tra questi la linea di demarcazione al confine nord-sud, lo status della regione di Abyei, ricca di petrolio e contesa da entrambi i Paesi, e tensioni continue sull’esportazione del petrolio. All’interno del Sud Sudan poi, gruppi armati minacciano la pace, e scontri etnici per questioni di terra, acqua, bestiame, sono all’ordine del giorno. Nel Dicembre 2013 è scoppiato un conflitto tra le forze governative e le forze leali all’ex vicepresidente Riek Machar. Nel gennaio 2014 si è firmato il primo cessate il fuoco e il 26 aprile 2016 Riek Machar è ritornato nella capitale e ha giurato come vicepresidente. Maria Voce ha espresso la sua grande speranza che questo passo riporti il Sud Sudan sul sentiero dell’unità e della prosperità. (altro…)

“In una regione così ricca di risorse, sarà difficile poterle sviluppare fin quando non si arriverà a una pace stabile”, ha affermato mons. Balvo. “È veramente difficile promuovere la società, con generazioni di persone che hanno conosciuto solo la violenza”. Da lì è spaziato sulla storia di questo Paese, nel quale viaggia spesso, a dimostrazione di quanto gli stia a cuore la sorte del popolo sud sudanese. Il Sud si è separato dal Nord il 9 luglio 2011, in seguito al referendum del gennaio dello stesso anno, vinto con larga maggioranza dei sì dei sud sudanesi. Il referendum era uno dei punti chiave dell’accordo di pace che nel 2005 pose formalmente fine ai 21 anni di guerra civile tra il governo di Khartoum e il gruppo che lottava per l’indipendenza del Sudan del Sud. La separazione del Sud rimane carica di tensioni e punti critici. Tra questi la linea di demarcazione al confine nord-sud, lo status della regione di Abyei, ricca di petrolio e contesa da entrambi i Paesi, e tensioni continue sull’esportazione del petrolio. All’interno del Sud Sudan poi, gruppi armati minacciano la pace, e scontri etnici per questioni di terra, acqua, bestiame, sono all’ordine del giorno. Nel Dicembre 2013 è scoppiato un conflitto tra le forze governative e le forze leali all’ex vicepresidente Riek Machar. Nel gennaio 2014 si è firmato il primo cessate il fuoco e il 26 aprile 2016 Riek Machar è ritornato nella capitale e ha giurato come vicepresidente. Maria Voce ha espresso la sua grande speranza che questo passo riporti il Sud Sudan sul sentiero dell’unità e della prosperità. (altro…)

29 Mag 2016 | Centro internazionale, Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità

Dare alla Legge un volto umano e di ricerca di una giustizia basata sul valore della fraternità, sono il forte messaggio che Maria Voce, avvocato e presidente del Movimento dei Focolari, ha dato ad un pubblico di 300 persone riunite lo scorso 25 maggio alla Facoltà di Giurisprudenza della Catholic University of Eastern Africa (CUEA), a Nairobi (Kenya). Erano studenti di diritto e scienze sociali, professori, membri della Facoltà, staff dell’università. Nel suo discorso dal titolo “Il Diritto nella società contemporanea”, Maria Voce spiega come con l’evoluzione della società, la correttezza dei comportamenti è stata sistematizzata nella comunità, e col raggiungimento dell’identità politica di uno Stato è stata incorporata nelle Costituzioni, nei suoi codici o in altre leggi. Con l’avvento del Cristianesimo, secondo la presidente dei Focolari, «emerge, come valore di riferimento, una legge superiore che viene da Dio, il solo Giusto e che è comunicata all’umanità in Gesù: la legge dell’amore».

Dare alla Legge un volto umano e di ricerca di una giustizia basata sul valore della fraternità, sono il forte messaggio che Maria Voce, avvocato e presidente del Movimento dei Focolari, ha dato ad un pubblico di 300 persone riunite lo scorso 25 maggio alla Facoltà di Giurisprudenza della Catholic University of Eastern Africa (CUEA), a Nairobi (Kenya). Erano studenti di diritto e scienze sociali, professori, membri della Facoltà, staff dell’università. Nel suo discorso dal titolo “Il Diritto nella società contemporanea”, Maria Voce spiega come con l’evoluzione della società, la correttezza dei comportamenti è stata sistematizzata nella comunità, e col raggiungimento dell’identità politica di uno Stato è stata incorporata nelle Costituzioni, nei suoi codici o in altre leggi. Con l’avvento del Cristianesimo, secondo la presidente dei Focolari, «emerge, come valore di riferimento, una legge superiore che viene da Dio, il solo Giusto e che è comunicata all’umanità in Gesù: la legge dell’amore».

© CSC Audiovisivi – Verônica Farias

© CSC Audiovisivi – Verônica Farias

Willy Niyansaba

Testo dell’intervento di Maria Voce: “Il diritto nella società contemporanea”

(altro…)

«Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».

«Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».  Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)

Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)

Un dialogo tra appartenenti a due gruppi etnici in permanente conflitto: ne è artifice Johnson Duba, che vive a Marsabit, nel nord del Kenya. Johnson ha cercato di convincere gli anziani del villaggio a dialogare per riportare la pace nella comunità. I giovani, invece, li unisce attraverso lo sport. Un torneo di calcio senza vincitori per rinforzare la coabitazione pacifica. È uno dei frutti di riconciliazione maturati dal carisma dell’unità, che anche Johnson vive da anni nel suo villaggio. È stato presentato insieme ad altre esperienze lo scorso 27 maggio ai delegati di diverse Chiese dell’Africa dell’Est e dell’Europa riuniti per la conferenza regionale dell’International Ecumenical Movement – Kenya (IEM-K). Tra i guest-speaker il dr. Samuel Kobia, già Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ed ex presidente di IEM-K, e Maria Voce, presidente dei Focolari, in visita in Kenya dal 14 maggio al 1° giugno.

Un dialogo tra appartenenti a due gruppi etnici in permanente conflitto: ne è artifice Johnson Duba, che vive a Marsabit, nel nord del Kenya. Johnson ha cercato di convincere gli anziani del villaggio a dialogare per riportare la pace nella comunità. I giovani, invece, li unisce attraverso lo sport. Un torneo di calcio senza vincitori per rinforzare la coabitazione pacifica. È uno dei frutti di riconciliazione maturati dal carisma dell’unità, che anche Johnson vive da anni nel suo villaggio. È stato presentato insieme ad altre esperienze lo scorso 27 maggio ai delegati di diverse Chiese dell’Africa dell’Est e dell’Europa riuniti per la conferenza regionale dell’International Ecumenical Movement – Kenya (IEM-K). Tra i guest-speaker il dr. Samuel Kobia, già Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ed ex presidente di IEM-K, e Maria Voce, presidente dei Focolari, in visita in Kenya dal 14 maggio al 1° giugno.  «Il Movimento dei Focolari è per sua natura ecumenico», ha affermato Kobia, sottolineando i suoi buoni rapporti con Chiara Lubich, che ha conosciuto di persona, e con la famiglia del Focolare. Nel suo intervento ha incoraggiato, inoltre, a perdonare sempre, per non lasciarsi imprigionare dal passato, e non trasmettere il conflitto alle nuove generazioni. Ha poi esortato il Movimento Ecumenico a sostenere i progetti di pace, dialogo e riconciliazione portati avanti dai rispettivi governi. Anche nel cuore di Chiara Lubich ardeva un desiderio: «rispondere al bisogno più urgente e drammatico dell’umanità, il bisogno di pace», ricorda Maria Voce nelle prime battute del suo discorso. E così, continua, «ci siamo trovati a costruire luoghi ed occasioni di incontro all’interno delle Chiese a cui apparteniamo, perché ci sia sempre di più “comunione”. Abbiamo poi fatto un’esperienza di popolo unito tra i cristiani di diverse denominazioni nella condivisione dei doni specifici di ciascuna Chiesa, nella speranza, un giorno, di arrivare anche ad una unità dottrinale». I

«Il Movimento dei Focolari è per sua natura ecumenico», ha affermato Kobia, sottolineando i suoi buoni rapporti con Chiara Lubich, che ha conosciuto di persona, e con la famiglia del Focolare. Nel suo intervento ha incoraggiato, inoltre, a perdonare sempre, per non lasciarsi imprigionare dal passato, e non trasmettere il conflitto alle nuove generazioni. Ha poi esortato il Movimento Ecumenico a sostenere i progetti di pace, dialogo e riconciliazione portati avanti dai rispettivi governi. Anche nel cuore di Chiara Lubich ardeva un desiderio: «rispondere al bisogno più urgente e drammatico dell’umanità, il bisogno di pace», ricorda Maria Voce nelle prime battute del suo discorso. E così, continua, «ci siamo trovati a costruire luoghi ed occasioni di incontro all’interno delle Chiese a cui apparteniamo, perché ci sia sempre di più “comunione”. Abbiamo poi fatto un’esperienza di popolo unito tra i cristiani di diverse denominazioni nella condivisione dei doni specifici di ciascuna Chiesa, nella speranza, un giorno, di arrivare anche ad una unità dottrinale». I l dialogo, dunque, come via privilegiata da percorrere. È l’esperienza del Movimento dei Focolari in questi 73 anni: «Un dialogo della vita, che non mette in opposizione gli uomini, ma fa incontrare persone anche di confessioni o di fedi diverse e le rende capaci di aprirsi reciprocamente, di trovare punti in comune e di viverli insieme». Ricordando che l’unità (il « che tutti siano uno » di Gesù) è l’orizzonte e lo scopo specifico dei Focolari, Maria Voce ha confermato come il dialogo sia uno stile di vita, una nuova cultura, che il Movimento desidera offrire alle donne e agli uomini di oggi. «Lo Spirito Santo, vincolo d’amore, farà accrescere nel popolo cristiano la consapevolezza di vivere un momento prezioso e indispensabile – conclude Maria Voce –: un passaggio dal buio verso la luce della risurrezione, verso una pienezza più grande, in cui la diversità significa arricchimento ed è capace di generare comunione: dove le ferite degli uni saranno le ferite degli altri; dove insieme, con umiltà e distacco, si cercherà di andare alla sostanza e alle origini dell’unica fede in Gesù, nell’ascolto della Sua Parola».

l dialogo, dunque, come via privilegiata da percorrere. È l’esperienza del Movimento dei Focolari in questi 73 anni: «Un dialogo della vita, che non mette in opposizione gli uomini, ma fa incontrare persone anche di confessioni o di fedi diverse e le rende capaci di aprirsi reciprocamente, di trovare punti in comune e di viverli insieme». Ricordando che l’unità (il « che tutti siano uno » di Gesù) è l’orizzonte e lo scopo specifico dei Focolari, Maria Voce ha confermato come il dialogo sia uno stile di vita, una nuova cultura, che il Movimento desidera offrire alle donne e agli uomini di oggi. «Lo Spirito Santo, vincolo d’amore, farà accrescere nel popolo cristiano la consapevolezza di vivere un momento prezioso e indispensabile – conclude Maria Voce –: un passaggio dal buio verso la luce della risurrezione, verso una pienezza più grande, in cui la diversità significa arricchimento ed è capace di generare comunione: dove le ferite degli uni saranno le ferite degli altri; dove insieme, con umiltà e distacco, si cercherà di andare alla sostanza e alle origini dell’unica fede in Gesù, nell’ascolto della Sua Parola».

Nunzio in Kenya dal gennaio 2013, mons. Balvo è anche il primo nunzio apostolico nominato per il Sud Sudan, stato indipendente solo dal 2011, provato da guerra, povertà e migrazioni. Lo scorso 20 maggio Maria Voce e Jesús Morán, presidente e copresidente del Movimento dei Focolari, lo hanno incontrato alla sede della Nunziatura a Nairobi, nel corso della loro visita in Kenya (14 maggio-1° giugno). Un incontro cordiale, con un’immediata atmosfera di famiglia, che fa da sfondo allo scambio di una varietà di notizie, ma anche alla condivisione di preoccupazioni e speranze sulle sfide della regione, soprattutto nella zona del Sud Sudan. Tra gli argomenti trattati, la sua conoscenza con Chiara Lubich, che risale al suo viaggio in Medio Oriente nel 1999 quando mons. Balvo prestava servizio in Giordania; la scuola di inculturazione alla Mariapoli Piero, in corso in quei giorni; l’avventura di aver dato il suo benvenuto al Papa in Kenya, e poi la sua visita nella Repubblica Centrafricana, dove “cristiani e non cristiani”, ha detto, “sono rimasti impressionati perché il Papa non è corso via dalle loro difficoltà, e, a dispetto delle sfide per la sicurezza, ha trascorso una notte in questo Paese”. E ancora, l’aggiornamento su alcune notizie riguardanti i Focolari, come la recente visita a sorpresa di papa Francesco alla Mariapoli di Roma. “Papa Francesco è il Papa delle sorprese”, ha commentato mons. Balvo. Ma il focus si sposta presto sul dramma del Sud Sudan. Parlando della crisi di questa regione il Nunzio ha sottolineato le tante sfide: povertà e analfabetismo, tra le altre, peggiorate dalla mancanza di pace. Nel 2007, il Movimento dei Focolari attraverso l’AMU, aveva dato il via ad un progetto nel deserto intorno a Khartum per la costruzione di una scuola destinata proprio ai figli degli sfollati provenienti dal Sud Sudan, che abitavano in un campo nella parrocchia di Omdurman. Il progetto, durato alcuni anni, era inserito in un’azione della diocesi chiamata “Salvare il salvabile”; la scuola è stata costruita, ma in seguito molte delle famiglie sono rientrate in Sud Sudan, prima che diventasse uno stato autonomo.

Nunzio in Kenya dal gennaio 2013, mons. Balvo è anche il primo nunzio apostolico nominato per il Sud Sudan, stato indipendente solo dal 2011, provato da guerra, povertà e migrazioni. Lo scorso 20 maggio Maria Voce e Jesús Morán, presidente e copresidente del Movimento dei Focolari, lo hanno incontrato alla sede della Nunziatura a Nairobi, nel corso della loro visita in Kenya (14 maggio-1° giugno). Un incontro cordiale, con un’immediata atmosfera di famiglia, che fa da sfondo allo scambio di una varietà di notizie, ma anche alla condivisione di preoccupazioni e speranze sulle sfide della regione, soprattutto nella zona del Sud Sudan. Tra gli argomenti trattati, la sua conoscenza con Chiara Lubich, che risale al suo viaggio in Medio Oriente nel 1999 quando mons. Balvo prestava servizio in Giordania; la scuola di inculturazione alla Mariapoli Piero, in corso in quei giorni; l’avventura di aver dato il suo benvenuto al Papa in Kenya, e poi la sua visita nella Repubblica Centrafricana, dove “cristiani e non cristiani”, ha detto, “sono rimasti impressionati perché il Papa non è corso via dalle loro difficoltà, e, a dispetto delle sfide per la sicurezza, ha trascorso una notte in questo Paese”. E ancora, l’aggiornamento su alcune notizie riguardanti i Focolari, come la recente visita a sorpresa di papa Francesco alla Mariapoli di Roma. “Papa Francesco è il Papa delle sorprese”, ha commentato mons. Balvo. Ma il focus si sposta presto sul dramma del Sud Sudan. Parlando della crisi di questa regione il Nunzio ha sottolineato le tante sfide: povertà e analfabetismo, tra le altre, peggiorate dalla mancanza di pace. Nel 2007, il Movimento dei Focolari attraverso l’AMU, aveva dato il via ad un progetto nel deserto intorno a Khartum per la costruzione di una scuola destinata proprio ai figli degli sfollati provenienti dal Sud Sudan, che abitavano in un campo nella parrocchia di Omdurman. Il progetto, durato alcuni anni, era inserito in un’azione della diocesi chiamata “Salvare il salvabile”; la scuola è stata costruita, ma in seguito molte delle famiglie sono rientrate in Sud Sudan, prima che diventasse uno stato autonomo.  “In una regione così ricca di risorse, sarà difficile poterle sviluppare fin quando non si arriverà a una pace stabile”, ha affermato mons. Balvo. “È veramente difficile promuovere la società, con generazioni di persone che hanno conosciuto solo la violenza”. Da lì è spaziato sulla storia di questo Paese, nel quale viaggia spesso, a dimostrazione di quanto gli stia a cuore la sorte del popolo sud sudanese. Il Sud si è separato dal Nord il 9 luglio 2011, in seguito al referendum del gennaio dello stesso anno, vinto con larga maggioranza dei sì dei sud sudanesi. Il referendum era uno dei punti chiave dell’accordo di pace che nel 2005 pose formalmente fine ai 21 anni di guerra civile tra il governo di Khartoum e il gruppo che lottava per l’indipendenza del Sudan del Sud. La separazione del Sud rimane carica di tensioni e punti critici. Tra questi la linea di demarcazione al confine nord-sud, lo status della regione di Abyei, ricca di petrolio e contesa da entrambi i Paesi, e tensioni continue sull’esportazione del petrolio. All’interno del Sud Sudan poi, gruppi armati minacciano la pace, e scontri etnici per questioni di terra, acqua, bestiame, sono all’ordine del giorno. Nel Dicembre 2013 è scoppiato un conflitto tra le forze governative e le forze leali all’ex vicepresidente Riek Machar. Nel gennaio 2014 si è firmato il primo cessate il fuoco e il 26 aprile 2016 Riek Machar è ritornato nella capitale e ha giurato come vicepresidente. Maria Voce ha espresso la sua grande speranza che questo passo riporti il Sud Sudan sul sentiero dell’unità e della prosperità. (altro…)

“In una regione così ricca di risorse, sarà difficile poterle sviluppare fin quando non si arriverà a una pace stabile”, ha affermato mons. Balvo. “È veramente difficile promuovere la società, con generazioni di persone che hanno conosciuto solo la violenza”. Da lì è spaziato sulla storia di questo Paese, nel quale viaggia spesso, a dimostrazione di quanto gli stia a cuore la sorte del popolo sud sudanese. Il Sud si è separato dal Nord il 9 luglio 2011, in seguito al referendum del gennaio dello stesso anno, vinto con larga maggioranza dei sì dei sud sudanesi. Il referendum era uno dei punti chiave dell’accordo di pace che nel 2005 pose formalmente fine ai 21 anni di guerra civile tra il governo di Khartoum e il gruppo che lottava per l’indipendenza del Sudan del Sud. La separazione del Sud rimane carica di tensioni e punti critici. Tra questi la linea di demarcazione al confine nord-sud, lo status della regione di Abyei, ricca di petrolio e contesa da entrambi i Paesi, e tensioni continue sull’esportazione del petrolio. All’interno del Sud Sudan poi, gruppi armati minacciano la pace, e scontri etnici per questioni di terra, acqua, bestiame, sono all’ordine del giorno. Nel Dicembre 2013 è scoppiato un conflitto tra le forze governative e le forze leali all’ex vicepresidente Riek Machar. Nel gennaio 2014 si è firmato il primo cessate il fuoco e il 26 aprile 2016 Riek Machar è ritornato nella capitale e ha giurato come vicepresidente. Maria Voce ha espresso la sua grande speranza che questo passo riporti il Sud Sudan sul sentiero dell’unità e della prosperità. (altro…)

Dare alla Legge un volto umano e di ricerca di una giustizia basata sul valore della fraternità, sono il forte messaggio che Maria Voce, avvocato e presidente del Movimento dei Focolari, ha dato ad un pubblico di 300 persone riunite lo scorso 25 maggio alla Facoltà di Giurisprudenza della Catholic University of Eastern Africa (CUEA), a Nairobi (Kenya). Erano studenti di diritto e scienze sociali, professori, membri della Facoltà, staff dell’università. Nel suo discorso dal titolo “Il Diritto nella società contemporanea”, Maria Voce spiega come con l’evoluzione della società, la correttezza dei comportamenti è stata sistematizzata nella comunità, e col raggiungimento dell’identità politica di uno Stato è stata incorporata nelle Costituzioni, nei suoi codici o in altre leggi. Con l’avvento del Cristianesimo, secondo la presidente dei Focolari, «emerge, come valore di riferimento, una legge superiore che viene da Dio, il solo Giusto e che è comunicata all’umanità in Gesù: la legge dell’amore».

Dare alla Legge un volto umano e di ricerca di una giustizia basata sul valore della fraternità, sono il forte messaggio che Maria Voce, avvocato e presidente del Movimento dei Focolari, ha dato ad un pubblico di 300 persone riunite lo scorso 25 maggio alla Facoltà di Giurisprudenza della Catholic University of Eastern Africa (CUEA), a Nairobi (Kenya). Erano studenti di diritto e scienze sociali, professori, membri della Facoltà, staff dell’università. Nel suo discorso dal titolo “Il Diritto nella società contemporanea”, Maria Voce spiega come con l’evoluzione della società, la correttezza dei comportamenti è stata sistematizzata nella comunità, e col raggiungimento dell’identità politica di uno Stato è stata incorporata nelle Costituzioni, nei suoi codici o in altre leggi. Con l’avvento del Cristianesimo, secondo la presidente dei Focolari, «emerge, come valore di riferimento, una legge superiore che viene da Dio, il solo Giusto e che è comunicata all’umanità in Gesù: la legge dell’amore».