Ago 31, 2015 | Chiara Lubich, Cultura, Focolari nel Mondo, Senza categoria

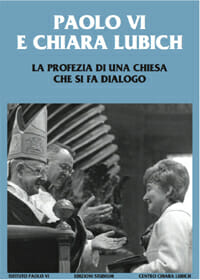

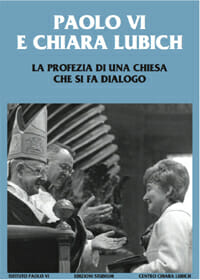

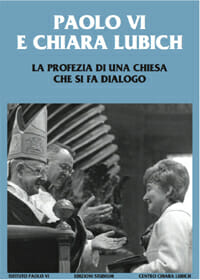

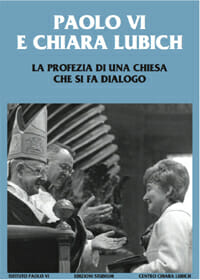

I contributi raccolti nel presente volume analizzano i rapporti che si sono intrecciati tra Giovanni Battista Montini-Paolo VI, Chiara Lubich, Igino Giordani e il Movimento dei Focolari (Opera di Maria). È una storia che risale a ben prima della stagione del Vaticano II e che ha avuto un seguito anche dopo la metà degli anni Sessanta, in un periodo che ha visto la crescita e l’affermazione all’interno della Chiesa cattolica di numerosi movimenti ecclesiali. Dall’analisi di documenti d’archivio inediti emerge il profondo legame tra Chiara Lubich e Giovanni Battista Montini, il quale, fin dagli anni del servizio in Segreteria di Stato e durante il suo pontificato, seppe valorizzare e incoraggiare la dimensione cristocentrica, fraterna ed ecumenica del carisma del Movimento dei Focolari. A testimonianza le parole di Chiara Lubich dopo la morte di Paolo VI: «Per me il Papa non è morto, ha cambiato sede: dalla cattedra di Pietro dalla quale vigilava anche su di noi e ci proteggeva, alla presenza di Dio dove non può non continuare a proteggerci con quell’amore sensibile, fattivo, materno, costante di cui ci aveva colmati quando era su questa terra». Quaderni dell’Istituto Paolo VI

I contributi raccolti nel presente volume analizzano i rapporti che si sono intrecciati tra Giovanni Battista Montini-Paolo VI, Chiara Lubich, Igino Giordani e il Movimento dei Focolari (Opera di Maria). È una storia che risale a ben prima della stagione del Vaticano II e che ha avuto un seguito anche dopo la metà degli anni Sessanta, in un periodo che ha visto la crescita e l’affermazione all’interno della Chiesa cattolica di numerosi movimenti ecclesiali. Dall’analisi di documenti d’archivio inediti emerge il profondo legame tra Chiara Lubich e Giovanni Battista Montini, il quale, fin dagli anni del servizio in Segreteria di Stato e durante il suo pontificato, seppe valorizzare e incoraggiare la dimensione cristocentrica, fraterna ed ecumenica del carisma del Movimento dei Focolari. A testimonianza le parole di Chiara Lubich dopo la morte di Paolo VI: «Per me il Papa non è morto, ha cambiato sede: dalla cattedra di Pietro dalla quale vigilava anche su di noi e ci proteggeva, alla presenza di Dio dove non può non continuare a proteggerci con quell’amore sensibile, fattivo, materno, costante di cui ci aveva colmati quando era su questa terra». Quaderni dell’Istituto Paolo VI

Ago 31, 2015 | Chiesa, Cultura, Ecumenismo, Focolari nel Mondo, Sociale, Spiritualità

Una mossa dal timbro decisamente ecumenico, questa di papa Francesco di dedicare una “Giornata di preghiera mondiale per la cura del Creato”. Egli infatti non solo ha individuato nell’attuale crisi ecologica una delle urgenze più scottanti del nostro tempo, ma ha voluto evidenziare l’improrogabile esigenza di agire – in ecologia, come nelle altre sfide che interpellano l’umanità – non più frammentati e isolati ma “insieme”. L’idea della “Giornata di preghiera” gliel’aveva proposta il Metropolita greco-ortodosso Ioannis di Pergamo, intervenuto alla presentazione dell’enciclica Laudato sì nel giugno scorso. E per sottolineare quel valore aggiunto alla preghiera che è il “si consenserint” (se chiedete uniti) del Vangelo, nella lettera con cui istituisce la “Giornata” (6.8.15), il Papa esordisce: «Condividendo con l’amato fratello il Patriarca Ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni per il futuro del Creato, ed accogliendo il suggerimento del suo rappresentante, il Metropolita Ioannis …». Come a dire: non è importante a chi sia venuta l’idea: si può sempre imparare gli uni dagli altri! E per ribadire il concetto, verso la fine della lettera, il Papa sollecita il card. Koch, presidente del dicastero per l’Unità dei cristiani, a «curare il coordinamento con iniziative simili intraprese dal Consiglio Ecumenico delle Chiese». Tale Consiglio Ecumenico (CEC), infatti, dedica al periodo che va dall’1° settembre (primo giorno dell’anno liturgico nella tradizione ortodossa) al 4 ottobre (giorno di San Francesco d’Assisi nella tradizione cattolica), il motto “Il tempo per il creato”, con iniziative per l’ambiente e la sua interrelazione con la giustizia e la pace. Significativa dunque la scelta del Papa di voler celebrare la “Giornata” il 1° settembre di ogni anno, la stessa dei fratelli ortodossi e giorno d’inizio del “tempo” che vi dedica il CEC. Come pure significativo è il suo auspicio che si uniscano anche altre chiese e comunità ecclesiali, facendola diventare un’occasione proficua per «testimoniare la nostra crescente comunione». Questa “Giornata” che offre «la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura», proprio perché destinata a coinvolgere cristiani appartenenti a varie Chiese ma che parlano con una sola voce, diventa un ulteriore passo concreto per dare al mondo un messaggio cristiano comune. La passione per il Creato caratterizza l’impegno dei Focolari, che con la sua rete internazionale EcoOne offre a quanti lavorano nel campo ambientale uno spazio di confronto sia a livello di pensiero che di iniziative concrete. Come è pure significativo l’impegno del Movimento in campo ecumenico, con il suo tipico dialogo della vita. Per i Focolari dunque la “Giornata” rappresenta un provvidenziale, magnifico appuntamento planetario che riunisce in preghiera tutti i suoi membri per impetrare da Dio la salvaguardia della Casa che ospita la grande Famiglia Umana. Ma anche per individuare, insieme a persone di buona volontà, di qualunque credo o convinzione esse siano, nuove strategie e nuove risposte, in ordine all’ambiente e, a partire da esso, alla realizzazione di un mondo più unito. (altro…)

Una mossa dal timbro decisamente ecumenico, questa di papa Francesco di dedicare una “Giornata di preghiera mondiale per la cura del Creato”. Egli infatti non solo ha individuato nell’attuale crisi ecologica una delle urgenze più scottanti del nostro tempo, ma ha voluto evidenziare l’improrogabile esigenza di agire – in ecologia, come nelle altre sfide che interpellano l’umanità – non più frammentati e isolati ma “insieme”. L’idea della “Giornata di preghiera” gliel’aveva proposta il Metropolita greco-ortodosso Ioannis di Pergamo, intervenuto alla presentazione dell’enciclica Laudato sì nel giugno scorso. E per sottolineare quel valore aggiunto alla preghiera che è il “si consenserint” (se chiedete uniti) del Vangelo, nella lettera con cui istituisce la “Giornata” (6.8.15), il Papa esordisce: «Condividendo con l’amato fratello il Patriarca Ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni per il futuro del Creato, ed accogliendo il suggerimento del suo rappresentante, il Metropolita Ioannis …». Come a dire: non è importante a chi sia venuta l’idea: si può sempre imparare gli uni dagli altri! E per ribadire il concetto, verso la fine della lettera, il Papa sollecita il card. Koch, presidente del dicastero per l’Unità dei cristiani, a «curare il coordinamento con iniziative simili intraprese dal Consiglio Ecumenico delle Chiese». Tale Consiglio Ecumenico (CEC), infatti, dedica al periodo che va dall’1° settembre (primo giorno dell’anno liturgico nella tradizione ortodossa) al 4 ottobre (giorno di San Francesco d’Assisi nella tradizione cattolica), il motto “Il tempo per il creato”, con iniziative per l’ambiente e la sua interrelazione con la giustizia e la pace. Significativa dunque la scelta del Papa di voler celebrare la “Giornata” il 1° settembre di ogni anno, la stessa dei fratelli ortodossi e giorno d’inizio del “tempo” che vi dedica il CEC. Come pure significativo è il suo auspicio che si uniscano anche altre chiese e comunità ecclesiali, facendola diventare un’occasione proficua per «testimoniare la nostra crescente comunione». Questa “Giornata” che offre «la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura», proprio perché destinata a coinvolgere cristiani appartenenti a varie Chiese ma che parlano con una sola voce, diventa un ulteriore passo concreto per dare al mondo un messaggio cristiano comune. La passione per il Creato caratterizza l’impegno dei Focolari, che con la sua rete internazionale EcoOne offre a quanti lavorano nel campo ambientale uno spazio di confronto sia a livello di pensiero che di iniziative concrete. Come è pure significativo l’impegno del Movimento in campo ecumenico, con il suo tipico dialogo della vita. Per i Focolari dunque la “Giornata” rappresenta un provvidenziale, magnifico appuntamento planetario che riunisce in preghiera tutti i suoi membri per impetrare da Dio la salvaguardia della Casa che ospita la grande Famiglia Umana. Ma anche per individuare, insieme a persone di buona volontà, di qualunque credo o convinzione esse siano, nuove strategie e nuove risposte, in ordine all’ambiente e, a partire da esso, alla realizzazione di un mondo più unito. (altro…)

Ago 31, 2015 | Cultura, Dialogo Interreligioso, Focolari nel Mondo

LOPPIANO

Ago 30, 2015 | Chiara Lubich, Spiritualità

«Se osservo ciò che lo Spirito Santo ha fatto con noi e con tante altre “imprese” spirituali e sociali oggi operanti nella Chiesa, non posso non sperare che Egli agirà ancora e sempre con tale generosità e magnanimità. E ciò non solo per opere che nasceranno ex-novo dal suo amore, ma per lo sviluppo di quelle già esistenti come la nostra. E intanto per la nostra Chiesa sogno un clima più aderente al suo essere Sposa di Cristo; una Chiesa che si mostri al mondo più bella, più santa, più carismatica, più famigliare, più intima, più configurata a Cristo suo Sposo. La sogno faro dell’umanità. E sogno in essa una santità di popolo, mai vista. Sogno che quel sorgere – che oggi si costata – nella coscienza di milioni di persone d’una fraternità vissuta, sempre più ampia sulla Terra, diventi domani, con gli anni del 2000, una realtà generale, universale. Sogno con ciò un retrocedere delle guerre, delle lotte, della fame, dei mille mali del mondo. Sogno un dialogo d’amore sempre più intenso fra le Chiese così da far vedere ormai vicina la composizione dell’unica Chiesa. Sogno l’approfondirsi d’un dialogo vivo e attivo fra le persone delle più varie religioni legate fra loro dall’amore, “regola d’oro” presente in tutti i libri sacri. Sogno un avvicinamento e arricchimento reciproco fra le varie culture nel mondo, sicché diano origine a una cultura mondiale che porti in primo piano quei valori che sono sempre stati la vera ricchezza dei singoli popoli e che questi s’impongano come saggezza globale. Sogno che lo Spirito Santo continui a inondare le Chiese e potenzi i “semi del Verbo” al di là di esse, cosicché il mondo sia invaso dalle continue novità di luce, di vita, di opere che solo Lui sa suscitare. Affinché uomini e donne sempre più numerosi s’avviino verso strade rette, convergano al loro Creatore, dispongano anima e corpo al suo servizio. Sogno rapporti evangelici non solo fra singoli, ma fra gruppi, movimenti, associazioni religiose e laiche; fra i popoli, fra gli Stati, sicché si trovi logico amare la patria altrui come la propria. È logico il tendere a una comunione di beni universale: almeno come punto d’arrivo. (…) Sogno perciò già un anticipo di cieli nuovi e terre nuove come è possibile qui in terra. Sogno molto, ma abbiamo un millennio per vederlo realizzato». Chiara Lubich Da: Attualità. Leggere il proprio tempo, Città Nuova, Roma 2013, pp. 102-103 (altro…)

«Se osservo ciò che lo Spirito Santo ha fatto con noi e con tante altre “imprese” spirituali e sociali oggi operanti nella Chiesa, non posso non sperare che Egli agirà ancora e sempre con tale generosità e magnanimità. E ciò non solo per opere che nasceranno ex-novo dal suo amore, ma per lo sviluppo di quelle già esistenti come la nostra. E intanto per la nostra Chiesa sogno un clima più aderente al suo essere Sposa di Cristo; una Chiesa che si mostri al mondo più bella, più santa, più carismatica, più famigliare, più intima, più configurata a Cristo suo Sposo. La sogno faro dell’umanità. E sogno in essa una santità di popolo, mai vista. Sogno che quel sorgere – che oggi si costata – nella coscienza di milioni di persone d’una fraternità vissuta, sempre più ampia sulla Terra, diventi domani, con gli anni del 2000, una realtà generale, universale. Sogno con ciò un retrocedere delle guerre, delle lotte, della fame, dei mille mali del mondo. Sogno un dialogo d’amore sempre più intenso fra le Chiese così da far vedere ormai vicina la composizione dell’unica Chiesa. Sogno l’approfondirsi d’un dialogo vivo e attivo fra le persone delle più varie religioni legate fra loro dall’amore, “regola d’oro” presente in tutti i libri sacri. Sogno un avvicinamento e arricchimento reciproco fra le varie culture nel mondo, sicché diano origine a una cultura mondiale che porti in primo piano quei valori che sono sempre stati la vera ricchezza dei singoli popoli e che questi s’impongano come saggezza globale. Sogno che lo Spirito Santo continui a inondare le Chiese e potenzi i “semi del Verbo” al di là di esse, cosicché il mondo sia invaso dalle continue novità di luce, di vita, di opere che solo Lui sa suscitare. Affinché uomini e donne sempre più numerosi s’avviino verso strade rette, convergano al loro Creatore, dispongano anima e corpo al suo servizio. Sogno rapporti evangelici non solo fra singoli, ma fra gruppi, movimenti, associazioni religiose e laiche; fra i popoli, fra gli Stati, sicché si trovi logico amare la patria altrui come la propria. È logico il tendere a una comunione di beni universale: almeno come punto d’arrivo. (…) Sogno perciò già un anticipo di cieli nuovi e terre nuove come è possibile qui in terra. Sogno molto, ma abbiamo un millennio per vederlo realizzato». Chiara Lubich Da: Attualità. Leggere il proprio tempo, Città Nuova, Roma 2013, pp. 102-103 (altro…)

Ago 29, 2015 | Centro internazionale, Chiara Lubich, Chiesa, Focolari nel Mondo, Spiritualità

Pasquale Foresi è intervenuto innumerevoli volte con la parola e con lo scritto a presentare la teologia del carisma di Chiara Lubich nella sua dimensione sociale e spirituale, sottolineandone con autorevolezza la novità, sia in ordine alla vita che al pensiero. Il periodo tra gli anni 1990 e 1998 è stato per lui particolarmente intenso nel rispondere, in tante occasioni, a numerose domande di membri del Movimento di tutte le vocazioni e delle più svariate provenienze geografiche e culturali. In uno di questi interventi, risponde a chi gli chiede un consiglio su come vivere l’umiltà: «Vivere l’umiltà significa semplicemente accettare di essere quello che si è – risponde Foresi–. E noi siamo tutti peccatori. Se qualcuno dice “Io non sono un peccatore”, mente. Quindi l’umiltà possiamo sempre averla. A me è sembrato pieno di sapienza e mi ha aiutato a viverla lo schema di san Benedetto, che potrebbe sintetizzarsi nel modo seguente. II primo passo per essere umili è accettare le umiliazioni, le mortificazioni. A un certo momento qualcuno parla male di te nel tuo ufficio, nel tuo ambiente di lavoro, magari ci può essere un’incomprensione con un’altra persona, o una vera e propria calunnia… Bisogna saper accettare queste tribolazioni e difficoltà. II secondo passo è amare queste umiliazioni, che è qualcosa di più che accettare. Questo vale ad esempio quando abbiamo dato la vita per gli altri e sorgono nella comunità delle accuse, dei giudizi, proprio da parte di persone per le quali abbiamo fatto tanto. Spesso sono delle critiche che hanno qualcosa di vero, ma sono esagerate. È difficile amare tali umiliazioni, ma sono importanti per crescere nella vita di Dio. II terzo passo è prediligere le umiliazioni: non solo amarle, ma esserne contenti. Come quando per esempio qualcuno parla male di te e dici: “Questa è una grazia di Dio che ricevo in questo momento … “. Qui si trova il massimo grado a cui tutti dobbiamo tendere, perché ci rimette in quella umiltà che ci avvicina. Ovviamente le calunnie, per quanto possibile, si devono chiarire, ma sempre con distacco, vivendo il Vangelo, il quale dice ad esempio: “Beati sarete quando, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e gioite perché il vostro premio e grande nei Cieli”». Da: Pasquale Foresi – COLLOQUI, domande e risposte sulla spiritualità dell’unità, Città Nuova Editrice, Roma 2009, pag. 64. (altro…)

Pasquale Foresi è intervenuto innumerevoli volte con la parola e con lo scritto a presentare la teologia del carisma di Chiara Lubich nella sua dimensione sociale e spirituale, sottolineandone con autorevolezza la novità, sia in ordine alla vita che al pensiero. Il periodo tra gli anni 1990 e 1998 è stato per lui particolarmente intenso nel rispondere, in tante occasioni, a numerose domande di membri del Movimento di tutte le vocazioni e delle più svariate provenienze geografiche e culturali. In uno di questi interventi, risponde a chi gli chiede un consiglio su come vivere l’umiltà: «Vivere l’umiltà significa semplicemente accettare di essere quello che si è – risponde Foresi–. E noi siamo tutti peccatori. Se qualcuno dice “Io non sono un peccatore”, mente. Quindi l’umiltà possiamo sempre averla. A me è sembrato pieno di sapienza e mi ha aiutato a viverla lo schema di san Benedetto, che potrebbe sintetizzarsi nel modo seguente. II primo passo per essere umili è accettare le umiliazioni, le mortificazioni. A un certo momento qualcuno parla male di te nel tuo ufficio, nel tuo ambiente di lavoro, magari ci può essere un’incomprensione con un’altra persona, o una vera e propria calunnia… Bisogna saper accettare queste tribolazioni e difficoltà. II secondo passo è amare queste umiliazioni, che è qualcosa di più che accettare. Questo vale ad esempio quando abbiamo dato la vita per gli altri e sorgono nella comunità delle accuse, dei giudizi, proprio da parte di persone per le quali abbiamo fatto tanto. Spesso sono delle critiche che hanno qualcosa di vero, ma sono esagerate. È difficile amare tali umiliazioni, ma sono importanti per crescere nella vita di Dio. II terzo passo è prediligere le umiliazioni: non solo amarle, ma esserne contenti. Come quando per esempio qualcuno parla male di te e dici: “Questa è una grazia di Dio che ricevo in questo momento … “. Qui si trova il massimo grado a cui tutti dobbiamo tendere, perché ci rimette in quella umiltà che ci avvicina. Ovviamente le calunnie, per quanto possibile, si devono chiarire, ma sempre con distacco, vivendo il Vangelo, il quale dice ad esempio: “Beati sarete quando, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e gioite perché il vostro premio e grande nei Cieli”». Da: Pasquale Foresi – COLLOQUI, domande e risposte sulla spiritualità dell’unità, Città Nuova Editrice, Roma 2009, pag. 64. (altro…)

Ago 28, 2015 | Focolari nel Mondo

Il consueto appuntamento, quest’anno raduna per due settimane i delegati di 36 regioni del mondo e responsabili di 6 cittadelle, per fare il bilancio dell’anno trascorso circa la vita del Movimento nei numerosi paesi dov’è presente, e per definire le linee e aprirsi alle nuove sfide dell’anno che inizia. (altro…)

Ago 28, 2015 | Parola di Vita

Ecco una di quelle parole del Vangelo che domandano di essere vissute subito, con immediatezza. È così chiara, limpida – ed esigente – che non richiede tanti commenti. Per cogliere la forza in essa contenuta può essere tuttavia utile ricollocarla nel suo contesto. Gesù sta rispondendo alla domanda di uno scriba – uno degli studiosi della Bibbia – che gli ha chiesto quale fosse il più grande comandamento. Era una questione aperta, soprattutto da quando nelle Sacre Scritture erano stati individuati 613 precetti da osservare. Uno dei grandi maestri vissuto pochi anni prima, rabbi Shammaj, si era rifiutato di indicare il comandamento supremo. Altri invece, come farà poi Gesù, si orientavano già sulla centralità dell’amore. Rabbi Hillel, ad esempio, affermava: «Non fare al prossimo tutto ciò che è odioso a te; questa è tutta la legge. Il resto è solo spiegazione».[1] Gesù non soltanto riprende l’insegnamento sulla centralità dell’amore, ma pone insieme, come unico comandamento, l’amore di Dio (cf. Dt 6, 4) e l’amore del prossimo (cf. Lv 19, 18). La risposta che egli dà allo scriba che lo interroga è infatti: «Il primo [comandamento] è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro comandamento più grande di questi». «Amerai il tuo prossimo come te stesso» Questa seconda parte dell’unico comandamento è espressione della prima parte, l’amore di Dio. A Dio sta talmente a cuore ogni sua creatura che per dargli gioia, per dimostrargli a fatti l’amore che abbiamo per lui, non vi è modo migliore che essere l’espressione del suo amore verso tutti. Come i genitori sono contenti quando vedono i loro figli andare d’accordo, aiutarsi, stare uniti, così anche Dio – che verso di noi è come un padre e una madre –, è contento quando vede che amiamo il prossimo come noi stessi, contribuendo così all’unità della famiglia umana. Già da secoli i Profeti andavano spiegando al popolo d’Israele che Dio vuole l’amore e non i sacrifici e gli olocausti (cf. Os 6, 6). Gesù stesso richiama il loro insegnamento, quando afferma: «Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici» (Mt 9, 13). Come infatti si può amare Dio che non si vede, se non si ama il fratello che si vede? (cf. 1 Gv 4, 20). Lo si ama, lo si serve, lo si onora, nella misura in cui amiamo, serviamo, onoriamo ogni persona, amica o sconosciuta, del nostro o di altri popoli, soprattutto i “piccoli”, i più bisognosi. È l’invito, rivolto ai cristiani di ogni tempo, a trasformare il culto in vita, ad uscire dalle chiese, dove si è adorato, amato, lodato Dio, per andare incontro agli altri, in modo da attuare quanto si è appreso nella preghiera e nella comunione con Dio. «Amerai il tuo prossimo come te stesso» Come vivere dunque questo comando del Signore? Ci ricordiamo innanzitutto che esso fa parte di un dittico inscindibile, che comprende l’amore di Dio. Occorre darsi il tempo per conoscere cos’è l’amore e come si ama, e quindi occorre fare spazio ai momenti di preghiera, di “contemplazione”, di dialogo con lui: lo si impara da Dio, che è Amore. Non si ruba tempo al prossimo quando si sta con Dio, anzi ci si prepara ad amare in modo sempre più generoso e appropriato. Nello stesso tempo, quando torniamo da Dio dopo aver amato gli altri, la nostra preghiera è più autentica, più vera, e si popola di tutte le persone incontrate, che riportiamo a lui. Per amare il prossimo come se stessi occorre poi conoscerlo come si conosce se stessi. Dovremmo giungere ad amare come l’altro vuole essere amato e non come a noi piacerebbe amarlo. Adesso che le nostre società si fanno sempre più multiculturali, con la presenza di persone provenienti da mondi molto diversi, la sfida è ancora più grande. Chi va in un Paese nuovo deve conoscerlo nelle sue tradizioni e nei suoi valori; soltanto così può capire e amare i suoi cittadini. Lo stesso per chi accoglie i nuovi immigrati, spesso spaesati, alle prese con una nuova lingua, con problemi di inserimento. Le diversità sono presenti all’interno della stessa famiglia, o negli ambiti di lavoro e di vicinato, anche quando sono composti da persone della stessa cultura. A noi piacerebbe trovare qualcuno pronto a dedicare il suo tempo ad ascoltarci, ad aiutarci a preparare un esame, a trovare un posto di lavoro, a riordinare la casa? Forse anche l’altro ha esigenze simili. Dobbiamo saperle intuire, facendoci attenti a lui, ponendoci in ascolto sincero, mettendoci nei suoi stessi panni. Conta anche la qualità dell’amore. L’apostolo Paolo, nel celebre inno alla carità, enumera alcune sue caratteristiche che non sarà inutile ricordare: essa è paziente, vuole il bene dell’altro, non è invidiosa, non assume atteggiamenti di superiorità, considera l’altro più importante di sé, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta (cf. 1 Cor 13, 4, 7). Quante occasioni dunque e quante sfumature nel vivere: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» Possiamo infine ricordare che questa norma dell’esistenza umana è alla base della famosa “regola d’oro” che troviamo in tutte le religioni e nei grandi maestri della stessa cultura “laica”. Potremmo cercare, alle origini della propria tradizione culturale o credo religioso, analoghi inviti ad amare il prossimo e aiutarci a viverli insieme, indù e musulmani, buddhisti e aderenti alle religioni tradizionali, cristiani e uomini e donne di buona volontà. Dobbiamo lavorare insieme per creare una nuova mentalità che dia valore all’altro, che inculchi il rispetto della persona, la tutela delle minoranze, l’attenzione verso i soggetti più deboli, che decentri dai propri interessi per mettere al primo posto quelli dell’altro. Se tutti fossimo davvero consapevoli di dover amare il prossimo come noi stessi, fino a non fare all’altro ciò che non vorremmo fosse fatto a noi e che dovremmo fare all’altro ciò che vorremmo che l’altro facesse a noi, cesserebbero le guerre, la corruzione sparirebbe, la fraternità universale non sarebbe più un’utopia, la civiltà dell’amore diventerebbe presto una realtà. Fabio Ciardi [1] TB, Shab. 31a (altro…)

Ago 28, 2015 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo

Ogni giorno, in tutto il mondo, migliaia di persone si alzano per vivere l’esperienza di un’economia solidale. Aldo Calliera è proprietario della azienda El Alba, inserita nel progetto dell’Economia di Comunione (EdC), che si occupa di allevamento di bestiame a Santiago del Estero, nel Nord dell’Argentina. Per la gente di campagna il lavoro comincia molto presto: per chi arriva da lontano, anche prima dell’alba. Ha i suoi riti e la matera è uno di essi. Prima di iniziare la giornata si prepara il mate, infusione tipica dell’America del Sud che si beve in “cerchio”. In ogni giro si condividono i racconti, problemi e successi, le storie dell’uno e dell’altro, e così si va riscaldando il corpo man mano che si tessono legami di amicizia tra i compagni di fatica. L’imprenditore non voleva perdersi questa antica tradizione dei suoi gauchos argentini e cominciò a frequentare anche lui molto presto la matera, ma vide con sorpresa che al suo arrivo la conversazione languiva e il silenzio riempiva il cerchio. Così un giorno dopo l’altro. I gauchos sono educati in una cultura per la quale, all’arrivo del padrone, automaticamente si smette di parlare, non per disappunto ma perché, dai tempi della Conquista fino ad oggi, sono state molte le generazioni nelle quali si è inculcata l’idea che l’operaio è inferiore al padrone. Così, egli se ne andava ogni volta con la sensazione di aver preso un pugno allo stomaco e il cuore rimpicciolito per non essere stato capace di attraversare quel muro. Ma la sua tenacia ha fatto sì che, a poco a poco, tutti si siano aperti e così sono venute fuori le parole e i nomi. Tutti tranne uno: Ernesto. Un giorno, stava programmando “il servizio”, che è il luogo e il tempo dell’accoppiamento allo scopo di produrre vitelli. Dopo la pianificazione, l’ingegnere che era con lui si accingeva a dare gli ordini agli operai; ma Aldo Calliera lo ha anticipato dicendo: “Lascia a me il compito di parlare con i miei uomini”. Così ha spiegato loro quello che si voleva fare e, invece di limitarsi a dare istruzioni, ha chiesto il loro parere. Ernesto, del quale l’imprenditore appena conosceva la voce, ha parlato per la prima volta: “Credo che l’anno prossimo non avremo vitelli”. Doppia sorpresa per Calliera, che gli ha chiesto il perché. La risposta è stata semplice: nel terreno dove avevano programmato il servizio non c’era abbastanza acqua per tutti gli animali. Possiamo pensare che chiunque lo avrebbe detto, ma, in queste culture, al padrone si è soliti rispondere: “Sissignore”, anche se si pensa il contrario. «Ho capito che solo avendo una visione antropologicamente ottimistica dell’altro – riflette Calliera – è possibile far venire fuori il meglio di ognuno. Che solo così è possibile vedere ricchezze che per altri rimangono nascoste e cercare il modo migliore per farle emergere. Che le ricchezze di ognuno sono virtù che si scoprono se c’è fiducia reciproca». Inutile dire che l’imprenditore ha ascoltato il consiglio di Ernesto cambiando il luogo del “servizio” e che le cose hanno funzionato per il meglio… La matera, è stata l’occasione per fare un salto culturale che ha aiutato tutti a costruire rapporti di reciprocità che né i lavoratori, né i loro genitori, né i loro nonni, avrebbero mai immaginato. Fonte: EdC online (altro…)

Ogni giorno, in tutto il mondo, migliaia di persone si alzano per vivere l’esperienza di un’economia solidale. Aldo Calliera è proprietario della azienda El Alba, inserita nel progetto dell’Economia di Comunione (EdC), che si occupa di allevamento di bestiame a Santiago del Estero, nel Nord dell’Argentina. Per la gente di campagna il lavoro comincia molto presto: per chi arriva da lontano, anche prima dell’alba. Ha i suoi riti e la matera è uno di essi. Prima di iniziare la giornata si prepara il mate, infusione tipica dell’America del Sud che si beve in “cerchio”. In ogni giro si condividono i racconti, problemi e successi, le storie dell’uno e dell’altro, e così si va riscaldando il corpo man mano che si tessono legami di amicizia tra i compagni di fatica. L’imprenditore non voleva perdersi questa antica tradizione dei suoi gauchos argentini e cominciò a frequentare anche lui molto presto la matera, ma vide con sorpresa che al suo arrivo la conversazione languiva e il silenzio riempiva il cerchio. Così un giorno dopo l’altro. I gauchos sono educati in una cultura per la quale, all’arrivo del padrone, automaticamente si smette di parlare, non per disappunto ma perché, dai tempi della Conquista fino ad oggi, sono state molte le generazioni nelle quali si è inculcata l’idea che l’operaio è inferiore al padrone. Così, egli se ne andava ogni volta con la sensazione di aver preso un pugno allo stomaco e il cuore rimpicciolito per non essere stato capace di attraversare quel muro. Ma la sua tenacia ha fatto sì che, a poco a poco, tutti si siano aperti e così sono venute fuori le parole e i nomi. Tutti tranne uno: Ernesto. Un giorno, stava programmando “il servizio”, che è il luogo e il tempo dell’accoppiamento allo scopo di produrre vitelli. Dopo la pianificazione, l’ingegnere che era con lui si accingeva a dare gli ordini agli operai; ma Aldo Calliera lo ha anticipato dicendo: “Lascia a me il compito di parlare con i miei uomini”. Così ha spiegato loro quello che si voleva fare e, invece di limitarsi a dare istruzioni, ha chiesto il loro parere. Ernesto, del quale l’imprenditore appena conosceva la voce, ha parlato per la prima volta: “Credo che l’anno prossimo non avremo vitelli”. Doppia sorpresa per Calliera, che gli ha chiesto il perché. La risposta è stata semplice: nel terreno dove avevano programmato il servizio non c’era abbastanza acqua per tutti gli animali. Possiamo pensare che chiunque lo avrebbe detto, ma, in queste culture, al padrone si è soliti rispondere: “Sissignore”, anche se si pensa il contrario. «Ho capito che solo avendo una visione antropologicamente ottimistica dell’altro – riflette Calliera – è possibile far venire fuori il meglio di ognuno. Che solo così è possibile vedere ricchezze che per altri rimangono nascoste e cercare il modo migliore per farle emergere. Che le ricchezze di ognuno sono virtù che si scoprono se c’è fiducia reciproca». Inutile dire che l’imprenditore ha ascoltato il consiglio di Ernesto cambiando il luogo del “servizio” e che le cose hanno funzionato per il meglio… La matera, è stata l’occasione per fare un salto culturale che ha aiutato tutti a costruire rapporti di reciprocità che né i lavoratori, né i loro genitori, né i loro nonni, avrebbero mai immaginato. Fonte: EdC online (altro…)

Ago 27, 2015 | Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Senza categoria, Spiritualità

Una malattia  Mio marito da due anni è malato. Un tumore al cervello lo ha trasformato. Talvolta si lamenta perché gli cadono gli oggetti dalle mani. Con i figli ci siamo accordati per non fargli mai sentire che è successo qualcosa di strano… Tante volte, osservando la delicatezza con la quale trattano il padre, rendendomi conto di quali sacrifici e rinunce fanno pur di aiutare in famiglia, vedo in loro una maturità più grande dell’adolescenza. Stiamo vivendo una stagione della famiglia come mai avevamo vissuto. Nonostante il dolore inconfessabile che pesa sulle nostre giornate, sperimentiamo una grande serenità (B.S. – Polonia) Il vecchietto Non c’era più nulla da mangiare in casa. Ho preso un sacco di granturco e 1000 franchi: metà per il trasporto e metà per il mulino. Fermo il primo taxi. Accanto all’autista un uomo anziano dormiva profondamente. Ho notato che il tassista cercava di sfilargli il borsellino dalla borsa, così quando sono arrivata a destinazione ho detto: «Questo è mio padre: deve scendere con me». L’autista continuava a ripetermi che non era questo il posto che lui gli aveva detto, ma dietro la mia insistenza, per far scendere quell’uomo, mi ha chiesto 1000 fr. Glieli ho dati subito e, presa la borsa, ho tirato fuori il vecchietto che continuava a dormire. Da noi capita spesso che gli autisti narcotizzano per derubare. Il vecchietto si è svegliato quando gli ho gettato dell’acqua sulla testa. Ha cercato la sua borsa e ha controllato se c’erano tutti i soldi. Mi ha detto: «Mi hai salvato la vita» e mi ha dato 5.000 fr. Ho cercato un tassista di fiducia che lo ha accompagnato sano e salvo al suo villaggio (M. A. – Camerun)

Mio marito da due anni è malato. Un tumore al cervello lo ha trasformato. Talvolta si lamenta perché gli cadono gli oggetti dalle mani. Con i figli ci siamo accordati per non fargli mai sentire che è successo qualcosa di strano… Tante volte, osservando la delicatezza con la quale trattano il padre, rendendomi conto di quali sacrifici e rinunce fanno pur di aiutare in famiglia, vedo in loro una maturità più grande dell’adolescenza. Stiamo vivendo una stagione della famiglia come mai avevamo vissuto. Nonostante il dolore inconfessabile che pesa sulle nostre giornate, sperimentiamo una grande serenità (B.S. – Polonia) Il vecchietto Non c’era più nulla da mangiare in casa. Ho preso un sacco di granturco e 1000 franchi: metà per il trasporto e metà per il mulino. Fermo il primo taxi. Accanto all’autista un uomo anziano dormiva profondamente. Ho notato che il tassista cercava di sfilargli il borsellino dalla borsa, così quando sono arrivata a destinazione ho detto: «Questo è mio padre: deve scendere con me». L’autista continuava a ripetermi che non era questo il posto che lui gli aveva detto, ma dietro la mia insistenza, per far scendere quell’uomo, mi ha chiesto 1000 fr. Glieli ho dati subito e, presa la borsa, ho tirato fuori il vecchietto che continuava a dormire. Da noi capita spesso che gli autisti narcotizzano per derubare. Il vecchietto si è svegliato quando gli ho gettato dell’acqua sulla testa. Ha cercato la sua borsa e ha controllato se c’erano tutti i soldi. Mi ha detto: «Mi hai salvato la vita» e mi ha dato 5.000 fr. Ho cercato un tassista di fiducia che lo ha accompagnato sano e salvo al suo villaggio (M. A. – Camerun)  Pantaloni alla moda In classe venivo preso in giro perché non ero vestito alla moda come gli altri. La mia famiglia era numerosa e vivevamo in campagna. Un giorno ho aiutato un compagno che aveva difficoltà con la matematica e siamo diventati amici. Un altro giorno gli altri hanno cominciato a canzonarmi per i miei pantaloni e lui si è messo a difendermi. Da quel momento non ci sono stati più problemi. Bisogna essere almeno in due per lottare contro le idee sbagliate. Nel giro di poco tempo siamo diventati tutti più amici, e quando si è trattato di scegliere il nuovo capoclasse hanno scelto me (E.C. – Italia) Il mendicante In comunità ogni giorno chiediamo la benedizione di Dio sui nostri cibi e di saperli condividere con chi non ne ha. All’ora di pranzo bussa il solito mendicante e non avevamo altro che un po’ di polenta per il pranzo e per la cena. E soldi non ne avevamo. Dico al mendicante che purtroppo non abbiamo nulla. Quando mi siedo a tavola non ho appetito. Poco dopo mi gira nella testa «Date e vi sarà dato». Allora ho preso quello che avevamo e l’ho dato al mendicante che era sempre in attesa. Non molto tempo dopo bussano alla porta. Una ragazza recava un grande piatto di polenta: «Ve lo manda la mamma». Incredibile la puntualità di Dio (Suor Madeleine – Burkina Faso) (altro…)

Pantaloni alla moda In classe venivo preso in giro perché non ero vestito alla moda come gli altri. La mia famiglia era numerosa e vivevamo in campagna. Un giorno ho aiutato un compagno che aveva difficoltà con la matematica e siamo diventati amici. Un altro giorno gli altri hanno cominciato a canzonarmi per i miei pantaloni e lui si è messo a difendermi. Da quel momento non ci sono stati più problemi. Bisogna essere almeno in due per lottare contro le idee sbagliate. Nel giro di poco tempo siamo diventati tutti più amici, e quando si è trattato di scegliere il nuovo capoclasse hanno scelto me (E.C. – Italia) Il mendicante In comunità ogni giorno chiediamo la benedizione di Dio sui nostri cibi e di saperli condividere con chi non ne ha. All’ora di pranzo bussa il solito mendicante e non avevamo altro che un po’ di polenta per il pranzo e per la cena. E soldi non ne avevamo. Dico al mendicante che purtroppo non abbiamo nulla. Quando mi siedo a tavola non ho appetito. Poco dopo mi gira nella testa «Date e vi sarà dato». Allora ho preso quello che avevamo e l’ho dato al mendicante che era sempre in attesa. Non molto tempo dopo bussano alla porta. Una ragazza recava un grande piatto di polenta: «Ve lo manda la mamma». Incredibile la puntualità di Dio (Suor Madeleine – Burkina Faso) (altro…)

![Religioni per la Pace – Europa]()

Ago 26, 2015 | Focolari nel Mondo

Incontro Interreligioso: una via per costruire la pace. Organizzato con il Movimento dei Focolari, l’Assemblea Europea si svolgerà a Castel Gandolfo dal 28 Ottobre al primo Novembre 2015 Programma

Incontro Interreligioso: una via per costruire la pace. Organizzato con il Movimento dei Focolari, l’Assemblea Europea si svolgerà a Castel Gandolfo dal 28 Ottobre al primo Novembre 2015 Programma

I contributi raccolti nel presente volume analizzano i rapporti che si sono intrecciati tra Giovanni Battista Montini-Paolo VI, Chiara Lubich, Igino Giordani e il Movimento dei Focolari (Opera di Maria). È una storia che risale a ben prima della stagione del Vaticano II e che ha avuto un seguito anche dopo la metà degli anni Sessanta, in un periodo che ha visto la crescita e l’affermazione all’interno della Chiesa cattolica di numerosi movimenti ecclesiali. Dall’analisi di documenti d’archivio inediti emerge il profondo legame tra Chiara Lubich e Giovanni Battista Montini, il quale, fin dagli anni del servizio in Segreteria di Stato e durante il suo pontificato, seppe valorizzare e incoraggiare la dimensione cristocentrica, fraterna ed ecumenica del carisma del Movimento dei Focolari. A testimonianza le parole di Chiara Lubich dopo la morte di Paolo VI: «Per me il Papa non è morto, ha cambiato sede: dalla cattedra di Pietro dalla quale vigilava anche su di noi e ci proteggeva, alla presenza di Dio dove non può non continuare a proteggerci con quell’amore sensibile, fattivo, materno, costante di cui ci aveva colmati quando era su questa terra». Quaderni dell’Istituto Paolo VI

I contributi raccolti nel presente volume analizzano i rapporti che si sono intrecciati tra Giovanni Battista Montini-Paolo VI, Chiara Lubich, Igino Giordani e il Movimento dei Focolari (Opera di Maria). È una storia che risale a ben prima della stagione del Vaticano II e che ha avuto un seguito anche dopo la metà degli anni Sessanta, in un periodo che ha visto la crescita e l’affermazione all’interno della Chiesa cattolica di numerosi movimenti ecclesiali. Dall’analisi di documenti d’archivio inediti emerge il profondo legame tra Chiara Lubich e Giovanni Battista Montini, il quale, fin dagli anni del servizio in Segreteria di Stato e durante il suo pontificato, seppe valorizzare e incoraggiare la dimensione cristocentrica, fraterna ed ecumenica del carisma del Movimento dei Focolari. A testimonianza le parole di Chiara Lubich dopo la morte di Paolo VI: «Per me il Papa non è morto, ha cambiato sede: dalla cattedra di Pietro dalla quale vigilava anche su di noi e ci proteggeva, alla presenza di Dio dove non può non continuare a proteggerci con quell’amore sensibile, fattivo, materno, costante di cui ci aveva colmati quando era su questa terra». Quaderni dell’Istituto Paolo VI