Storie bosniache

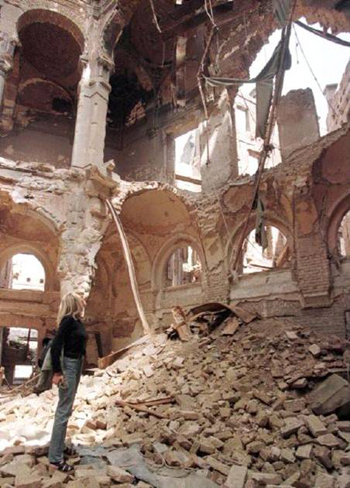

«Provengo da Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina, dove per secoli hanno convissuto musulmani bosniaci, cattolici croati, ortodossi serbi, ebrei, rom ed altri. La guerra degli anni ‘90 che voleva convincerci che non possiamo vivere insieme, ha portato solo migliaia di vittime, un milione di profughi, città, edifici di culto, monumenti storici devastati. Nel nostro condominio abitavamo croati, serbi, bosniaci musulmani, ma abbiamo condiviso tutto tra di noi, fino all’ultima sigaretta, il poco olio, farina, caffè ed anche il dolore della morte. Mio marito che lavorava come tecnico radioamatoriale nelle istituzioni dello Stato, ha installato una stazione radio per poter collegare le persone che per mesi, a causa dell’interruzione dei collegamenti telefonici, non sapevano più nulla dei loro cari. Finito il conflitto mi sono impegnata in politica, nel Partito Socialdemocratico e mi sono candidata come assessore comunale. Le conseguenze della guerra erano terribili. In quel periodo è arrivato al sindaco di Sarajevo l’invito di partecipare all’incontro “Insieme per Europa” a Stoccarda e, non potendo lui andarci, ha delegato me. È stato in quell’occasione che ho conosciuto il Movimento dei Focolari, le persone che vivevano per portare l’unità nell’umanità. Potete immaginare che cosa ha significato questo per me che venivo da un’esperienza di guerra. Tornando a casa ho sentito una grande forza di vivere e di lottare per diffondere gli ideali appena conosciuti. Adesso, dopo 20 anni, nella nostra città ancora piangiamo sui nostri morti, ricostruiamo ciò che era distrutto, ma costruiamo anche i ponti tra le persone. E lo facciamo insieme, senza odio. E Sarajevo proprio in questi giorni celebra 20 anni dalla fine dell’assedio della città, durato 1.425 giorni, in cui furono uccisi 12.000 cittadini civili, di cui 1.500 bambini. La città ora ha cicatrizzato le sue piaghe ed è ritornata al suo spirito di un tempo. Le campane suonano, la preghiera dai minareti delle moschee riecheggia nelle piazze. Dato che non ho una fede, mi sono ritrovata nel dialogo iniziato da Chiara Lubich con le persone senza un riferimento religioso. Mi impegno a tessere questa rete di comunione, di comprensione reciproca nella mia città, con le vicine musulmane, con i cattolici, – per esempio durante la visita di papa Francesco -, con le persone di convinzioni diverse. Adesso a Sarajevo c’è un gruppo di giovani, anche loro di fedi e di culture diverse, e pure loro continuano a diffondere la cultura del dialogo.

«Provengo da Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina, dove per secoli hanno convissuto musulmani bosniaci, cattolici croati, ortodossi serbi, ebrei, rom ed altri. La guerra degli anni ‘90 che voleva convincerci che non possiamo vivere insieme, ha portato solo migliaia di vittime, un milione di profughi, città, edifici di culto, monumenti storici devastati. Nel nostro condominio abitavamo croati, serbi, bosniaci musulmani, ma abbiamo condiviso tutto tra di noi, fino all’ultima sigaretta, il poco olio, farina, caffè ed anche il dolore della morte. Mio marito che lavorava come tecnico radioamatoriale nelle istituzioni dello Stato, ha installato una stazione radio per poter collegare le persone che per mesi, a causa dell’interruzione dei collegamenti telefonici, non sapevano più nulla dei loro cari. Finito il conflitto mi sono impegnata in politica, nel Partito Socialdemocratico e mi sono candidata come assessore comunale. Le conseguenze della guerra erano terribili. In quel periodo è arrivato al sindaco di Sarajevo l’invito di partecipare all’incontro “Insieme per Europa” a Stoccarda e, non potendo lui andarci, ha delegato me. È stato in quell’occasione che ho conosciuto il Movimento dei Focolari, le persone che vivevano per portare l’unità nell’umanità. Potete immaginare che cosa ha significato questo per me che venivo da un’esperienza di guerra. Tornando a casa ho sentito una grande forza di vivere e di lottare per diffondere gli ideali appena conosciuti. Adesso, dopo 20 anni, nella nostra città ancora piangiamo sui nostri morti, ricostruiamo ciò che era distrutto, ma costruiamo anche i ponti tra le persone. E lo facciamo insieme, senza odio. E Sarajevo proprio in questi giorni celebra 20 anni dalla fine dell’assedio della città, durato 1.425 giorni, in cui furono uccisi 12.000 cittadini civili, di cui 1.500 bambini. La città ora ha cicatrizzato le sue piaghe ed è ritornata al suo spirito di un tempo. Le campane suonano, la preghiera dai minareti delle moschee riecheggia nelle piazze. Dato che non ho una fede, mi sono ritrovata nel dialogo iniziato da Chiara Lubich con le persone senza un riferimento religioso. Mi impegno a tessere questa rete di comunione, di comprensione reciproca nella mia città, con le vicine musulmane, con i cattolici, – per esempio durante la visita di papa Francesco -, con le persone di convinzioni diverse. Adesso a Sarajevo c’è un gruppo di giovani, anche loro di fedi e di culture diverse, e pure loro continuano a diffondere la cultura del dialogo.

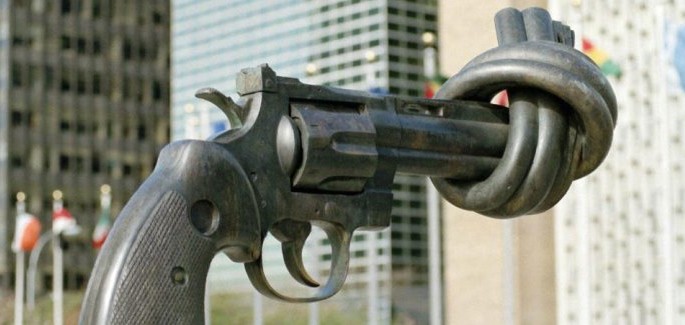

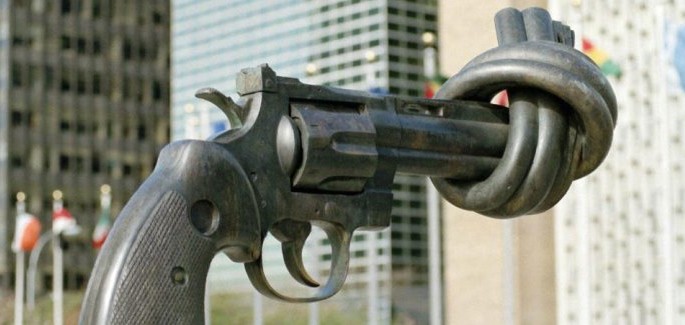

Produzioni di armi: una questione di coscienza

«A 19 anni ho lasciato la mia regione – l’Abruzzo – per studiare ingegneria aerospaziale a Pisa. È stato un percorso faticoso ma pieno di soddisfazioni: in 5 anni sono riuscito a portare a termine la specializzazione con il massimo dei voti, compreso uno stage in Germania che ha ancor più arricchito le mie competenze. Tutto ciò con il sostegno e i sacrifici della mia famiglia. Una volta laureato aspettavo con ansia di poter trovare il mio posto nel mondo del lavoro. Ma ho dovuto fare i conti con la disoccupazione giovanile, che nel nostro Paese è del 40%, e con aziende che quando va bene offrono soltanto contratti a tempo determinato o consulenze con pagamenti a scadenza trimestrale se non addirittura semestrale. Dopo qualche mese speso a inviare invano il mio curriculum, ho iniziato a pensare che forse dovevo propormi in altre applicazioni industriali. Oppure emigrare. Inaspettata, però, ricevo una proposta da un’azienda che rappresenta in Italia il principale Consorzio Europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa. L’idea di un vero colloquio di lavoro, in un’azienda importante come questa, era molto allettante. Dopo un positivo approccio telefonico sono stato invitato al colloquio in sede col personale tecnico. L’ambiente era giovanile e stimolante; l’azienda seria e di elevata professionalità. La progettazione di missili non rispecchiava affatto i principi in cui credo ma dentro di me cullavo la speranza che mi venisse offerto un impiego che non mi coinvolgesse nella fabbricazione di armi. Il colloquio è andato bene: dopo appena una settimana, fra i tanti candidati, sono stato richiamato per formalizzare l’assunzione. Con la precisazione che si trattava di un incarico direttamente legato alla produzione di missili. Mi sentivo con le spalle al muro. Da una parte c’era un posto fisso, con un contratto a tempo indeterminato, un buonissimo stipendio ed una sicura possibilità di carriera. Dall’altra c’era il mio credo di cittadino, ma prima di tutto di uomo, impegnato nella costruzione di una società non-violenta, basata sul rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale, sul giusto equilibrio tra bisogni umani, ambiente e utilizzo delle risorse. Ho sempre creduto infatti in una società nella quale l’ambizione di alcuni non vada a calpestare la dignità dell’altro e il successo economico non sia la scusa per dimenticarsi dell’essere umano. A complicare la valutazione si aggiungevano i colleghi di studi che mi spingevano ad accettare senza badare a questi miei moralismi, ribadendomi l’incontestabile tesi che un ragazzo di 25 anni neolaureato non può permettersi, di questi tempi, di rifiutare un lavoro così vantaggioso. E con mille argomentazioni cercavano di pormi di fronte alla realtà sottolineandomi quanto fossi fortunato e… incosciente! Non ultimo, con questo lavoro avrei potuto sgravare la mia famiglia dall’impegno a continuare a mantenermi. A giocare un ruolo decisivo, oltre alla mia coscienza, sono state le persone a me più vicine: la famiglia, la mia ragazza e i Giovani per un mondo unito con i quali mi sono formato. E che hanno fatto maturare dentro di me l’idea – che diventava sempre più chiara – che per costruire una società solidale e non-violenta occorre operare concretamente, testimoniando e pagando di persona. Era il mio momento per poterlo fare. Ho risposto all’azienda che non potevo proseguire la trattativa, precisando con trasparenza i motivi. Indubbiamente non è stata una scelta facile, specie perché non avevo altre offerte tra le mani. Ma non mi sono fatto fermare da ciò. Ho continuato la mia ricerca e dopo alcune settimane, sono giunte altre proposte che mi hanno portato dove sono oggi, felicemente soddisfatto del lavoro che svolgo a Torino come ingegnere aeronautico nel settore civile». Fonte: Città Nuova Leggi anche: “Armi, no grazie” (altro…)

«A 19 anni ho lasciato la mia regione – l’Abruzzo – per studiare ingegneria aerospaziale a Pisa. È stato un percorso faticoso ma pieno di soddisfazioni: in 5 anni sono riuscito a portare a termine la specializzazione con il massimo dei voti, compreso uno stage in Germania che ha ancor più arricchito le mie competenze. Tutto ciò con il sostegno e i sacrifici della mia famiglia. Una volta laureato aspettavo con ansia di poter trovare il mio posto nel mondo del lavoro. Ma ho dovuto fare i conti con la disoccupazione giovanile, che nel nostro Paese è del 40%, e con aziende che quando va bene offrono soltanto contratti a tempo determinato o consulenze con pagamenti a scadenza trimestrale se non addirittura semestrale. Dopo qualche mese speso a inviare invano il mio curriculum, ho iniziato a pensare che forse dovevo propormi in altre applicazioni industriali. Oppure emigrare. Inaspettata, però, ricevo una proposta da un’azienda che rappresenta in Italia il principale Consorzio Europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa. L’idea di un vero colloquio di lavoro, in un’azienda importante come questa, era molto allettante. Dopo un positivo approccio telefonico sono stato invitato al colloquio in sede col personale tecnico. L’ambiente era giovanile e stimolante; l’azienda seria e di elevata professionalità. La progettazione di missili non rispecchiava affatto i principi in cui credo ma dentro di me cullavo la speranza che mi venisse offerto un impiego che non mi coinvolgesse nella fabbricazione di armi. Il colloquio è andato bene: dopo appena una settimana, fra i tanti candidati, sono stato richiamato per formalizzare l’assunzione. Con la precisazione che si trattava di un incarico direttamente legato alla produzione di missili. Mi sentivo con le spalle al muro. Da una parte c’era un posto fisso, con un contratto a tempo indeterminato, un buonissimo stipendio ed una sicura possibilità di carriera. Dall’altra c’era il mio credo di cittadino, ma prima di tutto di uomo, impegnato nella costruzione di una società non-violenta, basata sul rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale, sul giusto equilibrio tra bisogni umani, ambiente e utilizzo delle risorse. Ho sempre creduto infatti in una società nella quale l’ambizione di alcuni non vada a calpestare la dignità dell’altro e il successo economico non sia la scusa per dimenticarsi dell’essere umano. A complicare la valutazione si aggiungevano i colleghi di studi che mi spingevano ad accettare senza badare a questi miei moralismi, ribadendomi l’incontestabile tesi che un ragazzo di 25 anni neolaureato non può permettersi, di questi tempi, di rifiutare un lavoro così vantaggioso. E con mille argomentazioni cercavano di pormi di fronte alla realtà sottolineandomi quanto fossi fortunato e… incosciente! Non ultimo, con questo lavoro avrei potuto sgravare la mia famiglia dall’impegno a continuare a mantenermi. A giocare un ruolo decisivo, oltre alla mia coscienza, sono state le persone a me più vicine: la famiglia, la mia ragazza e i Giovani per un mondo unito con i quali mi sono formato. E che hanno fatto maturare dentro di me l’idea – che diventava sempre più chiara – che per costruire una società solidale e non-violenta occorre operare concretamente, testimoniando e pagando di persona. Era il mio momento per poterlo fare. Ho risposto all’azienda che non potevo proseguire la trattativa, precisando con trasparenza i motivi. Indubbiamente non è stata una scelta facile, specie perché non avevo altre offerte tra le mani. Ma non mi sono fatto fermare da ciò. Ho continuato la mia ricerca e dopo alcune settimane, sono giunte altre proposte che mi hanno portato dove sono oggi, felicemente soddisfatto del lavoro che svolgo a Torino come ingegnere aeronautico nel settore civile». Fonte: Città Nuova Leggi anche: “Armi, no grazie” (altro…)

Armi? No, grazie

Di fronte alla situazione sempre più insostenibile di conflitto armato diffuso, ampie frange della società civile continuano a far rumore per frenare l’azione dei governi che sostengono con le loro scelte il traffico delle armi, individuata come una delle cause che impediscono la soluzione dei conflitti. Su questo tema è da tempo impegnato anche il Movimento dei Focolari in Italia, che attraverso la rivista Città Nuova e il Movimento politico per l’Unità, in particolare con le sue scuole di partecipazione politica, continuano a smascherare il coinvolgimento dell’Italia nella produzione bellica. Il Paese, infatti, sede di basi militari strategiche, continua a produrre armi di alta tecnologia che arrivano anche nei Paesi del Medio Oriente, come riportato da Città Nuova. Dai porti della Sardegna transitano bombe destinate all’Arabia Saudita, Paese interessato al conflitto siriano e alla guida di una coalizione impegnata nella guerra in Yemen, con migliaia di vittime, condannata dall’Onu.

Di fronte alla situazione sempre più insostenibile di conflitto armato diffuso, ampie frange della società civile continuano a far rumore per frenare l’azione dei governi che sostengono con le loro scelte il traffico delle armi, individuata come una delle cause che impediscono la soluzione dei conflitti. Su questo tema è da tempo impegnato anche il Movimento dei Focolari in Italia, che attraverso la rivista Città Nuova e il Movimento politico per l’Unità, in particolare con le sue scuole di partecipazione politica, continuano a smascherare il coinvolgimento dell’Italia nella produzione bellica. Il Paese, infatti, sede di basi militari strategiche, continua a produrre armi di alta tecnologia che arrivano anche nei Paesi del Medio Oriente, come riportato da Città Nuova. Dai porti della Sardegna transitano bombe destinate all’Arabia Saudita, Paese interessato al conflitto siriano e alla guida di una coalizione impegnata nella guerra in Yemen, con migliaia di vittime, condannata dall’Onu.  Cosa fare allora? Il lavoro di un anno, accompagnato da esperti di geopolitica internazionale, ha portato alla stesura di un appello dalle richieste concrete, presentato ai deputati e senatori disponibili: • Il rispetto della legge 185/90, sul «controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento». In particolare si chiede di interrompere l’esportazione e il transito sul territorio nazionale di armi dirette a Paesi in conflitto o che stanno commettendo gravi violazioni dei diritti umani. • Lo stanziamento di fondi per la riconversione a fini civili dell’industria bellica, con riferimento a quanto stabilito nell’art. 1 comma 3 della legge 185/90. • La trasparenza e il controllo delle transazioni bancarie relative ad importazioni, esportazioni e transito di armamenti. A queste si aggiungono anche la richiesta dell’inserimento nell’agenda politica dei temi dell’integrazione e dell’accoglienza, e dell’investimento di maggiori risorse nella cooperazione internazionale. I giovani promotori dell’incontro del 16 marzo sono ben consapevoli dei poteri in gioco e dell’apparente giudizio, anche benevolo, di ingenuità che accompagna le loro istanze, ma, come dicono, «riteniamo di avere una responsabilità, dovuta proprio agli ideali che ci muovono, e quindi non possiamo tacere né guardare passivi la realtà che ci circonda. Lavoriamo nel nostro quotidiano per costruire la fraternità e da qui partiamo per interpellare i governanti». La riflessione in Parlamento è stata arricchita dal contributo di Pasquale Ferrara, diplomatico e docente universitario di relazioni internazionali, di Shahrzad Houshmand, teologa islamica che insegna alla Pontificia università gregoriana, del direttore di Città Nuova Michele Zanzucchi, e del professor Maurizio Simoncelli, cofondatore dell’Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo.

Cosa fare allora? Il lavoro di un anno, accompagnato da esperti di geopolitica internazionale, ha portato alla stesura di un appello dalle richieste concrete, presentato ai deputati e senatori disponibili: • Il rispetto della legge 185/90, sul «controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento». In particolare si chiede di interrompere l’esportazione e il transito sul territorio nazionale di armi dirette a Paesi in conflitto o che stanno commettendo gravi violazioni dei diritti umani. • Lo stanziamento di fondi per la riconversione a fini civili dell’industria bellica, con riferimento a quanto stabilito nell’art. 1 comma 3 della legge 185/90. • La trasparenza e il controllo delle transazioni bancarie relative ad importazioni, esportazioni e transito di armamenti. A queste si aggiungono anche la richiesta dell’inserimento nell’agenda politica dei temi dell’integrazione e dell’accoglienza, e dell’investimento di maggiori risorse nella cooperazione internazionale. I giovani promotori dell’incontro del 16 marzo sono ben consapevoli dei poteri in gioco e dell’apparente giudizio, anche benevolo, di ingenuità che accompagna le loro istanze, ma, come dicono, «riteniamo di avere una responsabilità, dovuta proprio agli ideali che ci muovono, e quindi non possiamo tacere né guardare passivi la realtà che ci circonda. Lavoriamo nel nostro quotidiano per costruire la fraternità e da qui partiamo per interpellare i governanti». La riflessione in Parlamento è stata arricchita dal contributo di Pasquale Ferrara, diplomatico e docente universitario di relazioni internazionali, di Shahrzad Houshmand, teologa islamica che insegna alla Pontificia università gregoriana, del direttore di Città Nuova Michele Zanzucchi, e del professor Maurizio Simoncelli, cofondatore dell’Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo.  Alle radici c’è la spiritualità di Chiara Lubich, che ancora nella sua Trento ha visto gli orrori della seconda guerra mondiale, e che in tutta la sua vita, attraverso il dialogo con persone di fedi e culture diverse, ha gettato semi di una convivenza pacifica. Chiara, appena 28enne, aveva messo piede nel Parlamento italiano per incontrare Igino Giordani, nel 1948. «L’augurio è che i giovani possano incidere sull’agenda politica, come abitanti del presente e del futuro» dichiara Silvio Minnetti, presidente del Movimento politico per l’Unità in Italia (MPPU). «I giovani ci pongono delle domande, provocatorie, esigenti, e chi è sul campo politico vuole accoglierle, impegnandosi in prima persona nelle proprie scelte di voto, ma anche avviando una riflessione seria per dare concretezza alle risposte». Per incidere ancor di più sull’agenda politica, l’MPPU Italia ha in programma di organizzare a Montecitorio nei prossimi mesi, un Laboratorio di ascolto reciproco e condivisione sull’appello dei giovani, con la partecipazione di parlamentari, esperti, giovani e rappresentanti del Governo. Leggi anche: Non possiamo tacere davanti alla guerra Costruire la pace, ogni giorno (testo dell’appello) Produzione di armi. Una questione di coscienza Armi, utopia e principio di realtà (altro…)

Alle radici c’è la spiritualità di Chiara Lubich, che ancora nella sua Trento ha visto gli orrori della seconda guerra mondiale, e che in tutta la sua vita, attraverso il dialogo con persone di fedi e culture diverse, ha gettato semi di una convivenza pacifica. Chiara, appena 28enne, aveva messo piede nel Parlamento italiano per incontrare Igino Giordani, nel 1948. «L’augurio è che i giovani possano incidere sull’agenda politica, come abitanti del presente e del futuro» dichiara Silvio Minnetti, presidente del Movimento politico per l’Unità in Italia (MPPU). «I giovani ci pongono delle domande, provocatorie, esigenti, e chi è sul campo politico vuole accoglierle, impegnandosi in prima persona nelle proprie scelte di voto, ma anche avviando una riflessione seria per dare concretezza alle risposte». Per incidere ancor di più sull’agenda politica, l’MPPU Italia ha in programma di organizzare a Montecitorio nei prossimi mesi, un Laboratorio di ascolto reciproco e condivisione sull’appello dei giovani, con la partecipazione di parlamentari, esperti, giovani e rappresentanti del Governo. Leggi anche: Non possiamo tacere davanti alla guerra Costruire la pace, ogni giorno (testo dell’appello) Produzione di armi. Una questione di coscienza Armi, utopia e principio di realtà (altro…)

Colombia: persone capaci di pace

Cristina Montoya