Apr 8, 2015 | Chiara Lubich, Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Nuove Generazioni, Sociale, Spiritualità

«Ciao sono Abraham, vengo del Messico: un popolo di persone nobili e con tanta fede, un popolo con le braccia aperte al mondo». Esordisce così il suo racconto davanti a una platea di 300 giovani in un’aula del Parlamento italiano, riuniti in ricordo di Chiara Lubich e della sua profetica visione sulla politica. Abraham porta con sé il bagaglio di un Paese dilaniato dal narcotraffico e dai signori della morte. Lui stesso si è visto puntare una pistola alla testa dalla polizia perché scambiato per spacciatore, al posto di uno vero che gli stava a fianco e che la miseria aveva spinto su questa strada. «Nel 2006 – continua – è cominciata la lotta contro il narcotraffico, una guerra che in 8 anni ha lasciato più vittime della guerra del Vietnam, fra cui molti innocenti e gente che si batte per un impegno civile: giornalisti, attivisti ecc. Spesso il popolo decide di manifestare e il Governo sta perdendo credibilità in una forte crisi economica e sociale». «Abito a Città del Messico dove ogni giorno si presenta una nuova sfida; ciò nonostante credo in un mondo unito e nell’ideale della fraternità universale. Ma so che il cambiamento deve iniziare da me stesso, senza aspettarlo dagli altri, neanche dalle autorità». «Se fossi in voi che avete a cuore il bene comune in Messico – afferma Luigino Bruni rivolgendosi ai giovani – cercherei di guardare le cause di questa malattia, fra queste il capitalismo finanziario che aumenta le diseguaglianze. Sono forme di ricchezza che non includono più». «Il primo passo da fare quando si vuol cambiare un Paese è amarlo», sottolinea ancora l’economista, sollecitato dalla testimonianza di Abraham. «Ogni Paese ha una vocazione di bellezza, ha un suo genio, una sua identità, con ambivalenza». E poi un consiglio: studiare di più, imparare bene un mestiere! «Siete una minoranza? Non importa. Basta essere pochi, ma molto motivati. Il mondo lo cambiano le minoranze profetiche. E non smettete di credere che un mondo diverso è possibile. La prima lotta da fare quando si è giovani è non perdere la fede nell’ideale. Occorre credere l’impossibile per avere un possibile buono».

«Ciao sono Abraham, vengo del Messico: un popolo di persone nobili e con tanta fede, un popolo con le braccia aperte al mondo». Esordisce così il suo racconto davanti a una platea di 300 giovani in un’aula del Parlamento italiano, riuniti in ricordo di Chiara Lubich e della sua profetica visione sulla politica. Abraham porta con sé il bagaglio di un Paese dilaniato dal narcotraffico e dai signori della morte. Lui stesso si è visto puntare una pistola alla testa dalla polizia perché scambiato per spacciatore, al posto di uno vero che gli stava a fianco e che la miseria aveva spinto su questa strada. «Nel 2006 – continua – è cominciata la lotta contro il narcotraffico, una guerra che in 8 anni ha lasciato più vittime della guerra del Vietnam, fra cui molti innocenti e gente che si batte per un impegno civile: giornalisti, attivisti ecc. Spesso il popolo decide di manifestare e il Governo sta perdendo credibilità in una forte crisi economica e sociale». «Abito a Città del Messico dove ogni giorno si presenta una nuova sfida; ciò nonostante credo in un mondo unito e nell’ideale della fraternità universale. Ma so che il cambiamento deve iniziare da me stesso, senza aspettarlo dagli altri, neanche dalle autorità». «Se fossi in voi che avete a cuore il bene comune in Messico – afferma Luigino Bruni rivolgendosi ai giovani – cercherei di guardare le cause di questa malattia, fra queste il capitalismo finanziario che aumenta le diseguaglianze. Sono forme di ricchezza che non includono più». «Il primo passo da fare quando si vuol cambiare un Paese è amarlo», sottolinea ancora l’economista, sollecitato dalla testimonianza di Abraham. «Ogni Paese ha una vocazione di bellezza, ha un suo genio, una sua identità, con ambivalenza». E poi un consiglio: studiare di più, imparare bene un mestiere! «Siete una minoranza? Non importa. Basta essere pochi, ma molto motivati. Il mondo lo cambiano le minoranze profetiche. E non smettete di credere che un mondo diverso è possibile. La prima lotta da fare quando si è giovani è non perdere la fede nell’ideale. Occorre credere l’impossibile per avere un possibile buono».

Al Senato Messicano

Apr 7, 2015 | Chiara Lubich, Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo

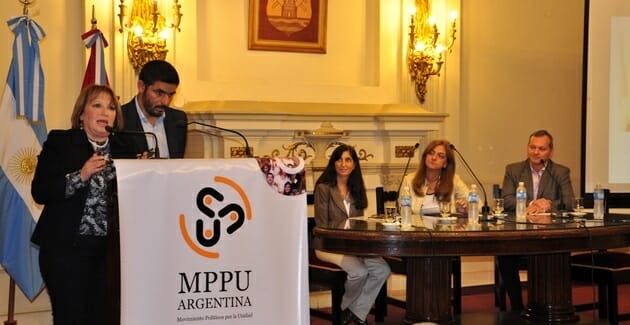

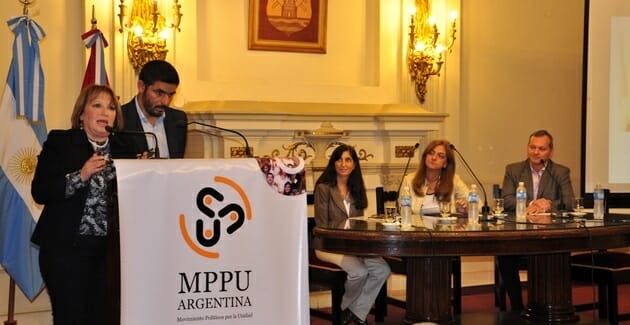

«Chiara Lubich ha portato sensibilità e dolcezza, ma fondamentalmente ci ha donato, attraverso la sua semplicità, una grande corrente di amore verso l’altro. Vivere in comunità, saper condividere, lavorare per il bene comune e riuscire a costruire la fraternità anche tra le diverse idee politiche, questo è il suo messaggio». Si è espressa così Alicia Monica Pregno, Vicegovernatore della Provincia di Cordoba (Argentina), nel contesto del riconoscimento internazionale all’eredità trasmessa dal pensiero e dalla prassi di Chiara Lubich. Durante la sessione del 25 marzo 2015, l’Onorevole Camera del Parlamento di questa Provincia, ha approvato il decreto di riconoscimento postumo all’opera della fondatrice del Movimento dei Focolari.

«Chiara Lubich ha portato sensibilità e dolcezza, ma fondamentalmente ci ha donato, attraverso la sua semplicità, una grande corrente di amore verso l’altro. Vivere in comunità, saper condividere, lavorare per il bene comune e riuscire a costruire la fraternità anche tra le diverse idee politiche, questo è il suo messaggio». Si è espressa così Alicia Monica Pregno, Vicegovernatore della Provincia di Cordoba (Argentina), nel contesto del riconoscimento internazionale all’eredità trasmessa dal pensiero e dalla prassi di Chiara Lubich. Durante la sessione del 25 marzo 2015, l’Onorevole Camera del Parlamento di questa Provincia, ha approvato il decreto di riconoscimento postumo all’opera della fondatrice del Movimento dei Focolari.

La cerimonia si è svolta nella stessa aula parlamentare davanti a un folto pubblico: deputati di vari schieramenti politici, rappresentanti del Comipaz (Comitato Interreligioso per la Pace), giovani delle Scuole di Politica del Movimento Politico per l’Unità, docenti universitari, membri delle organizzazioni sociali, ecc.

I responsabili dei Focolari a Cordoba hanno presentato la figura di Chiara Lubich e subito dopo il Vicegovernatore ha invitato i deputati dei vari schieramenti a compiere un gesto simbolico, consegnando loro, insieme, il decreto e la targa commemorativa.

I responsabili dei Focolari a Cordoba hanno presentato la figura di Chiara Lubich e subito dopo il Vicegovernatore ha invitato i deputati dei vari schieramenti a compiere un gesto simbolico, consegnando loro, insieme, il decreto e la targa commemorativa.

Alicia Monica Pregno, poi, ha spiegato le motivazioni del riconoscimento: il contributo alla costruzione della comunità che offre la “spiritualità dell’unità”, e ha aggiunto che «di fronte al messaggio della Lubich sorgono domande che ci portano a riflettere sul perché degli scontri, perché non sempre siamo capaci di pensare insieme. Credo che il mondo sia chiamato a camminare verso un destino migliore, nella misura in cui lasciamo da parte gli interessi personali e ci disponiamo a risolvere le discussioni con sguardi comuni. Si tratta di una grande sfida in quest’epoca segnata da tanto individualismo». Sono seguite le parole del Pastore Raffa, rappresentante del Comipaz, che ha messo in rilievo il contributo del carisma della Lubich «alla nascita di questa commissione fin dai suoi inizi»; e Soher El Sucaría, oggi militante politica, dopo aver scoperto – attraverso l’esperienza vissuta nel Comitato Interreligioso per la Pace – il suo valore di servizio.  Si sono poi aggiunte alcune testimonianze di cittadini, che hanno raccontato storie di trasformazioni personali e di impegno nella cosa pubblica: dal mettersi insieme tra vicini per affrontare i problemi del quartiere, all’assumere un impegno politico a livello provinciale e nazionale. Questa parte del programma si è svolta attraverso due tavole rotonde. La prima: “Fraternità, seme di trasformazione sociale”, alla quale ha partecipato Estela Daima, direttrice della Caritas nel Dipartimento di Rio III, dove si porta avanti un’impresa di produzione di pane con 40 donne; Paola Chávez, segretaria dell’associazione Fazenda de la Esperanza (con la testimonianza di Agustina, giovane “recuperata” grazie alla Fazenda); e Ricardo Galli, economista ed imprenditore dell’Economia di Comunione. Nella tavola rotonda intitolata “Contributo della fraternità alla Politica. Esperienze e sfide”, Laura Blanco, militante socialista, ha presentato le Scuole di Politica realizzate in questo Parlamento, come suo impegno a vivere la fraternità nel fare politica. Sono intervenuti poi Julio Bañuelos, sindaco di Mina Clavero, e Guillermo Castillo, militante della Democrazia Cristiana e funzionario pubblico. In tutti i presenti si è fatta strada la certezza che la fraternità vissuta come “categoria politica” può dare risposte alle sfide di oggi per favorire la costruzione di società più giuste e fraterne. A conclusione, il Vicegovernatore ha manifestato la sua gioia per il fatto che il Parlamento di Cordoba è sede delle Scuole di Politica per i giovani e ha sottolineato gli sforzi che già si fanno per vivere il concetto di fraternità all’interno del Parlamento stesso. (altro…)

Si sono poi aggiunte alcune testimonianze di cittadini, che hanno raccontato storie di trasformazioni personali e di impegno nella cosa pubblica: dal mettersi insieme tra vicini per affrontare i problemi del quartiere, all’assumere un impegno politico a livello provinciale e nazionale. Questa parte del programma si è svolta attraverso due tavole rotonde. La prima: “Fraternità, seme di trasformazione sociale”, alla quale ha partecipato Estela Daima, direttrice della Caritas nel Dipartimento di Rio III, dove si porta avanti un’impresa di produzione di pane con 40 donne; Paola Chávez, segretaria dell’associazione Fazenda de la Esperanza (con la testimonianza di Agustina, giovane “recuperata” grazie alla Fazenda); e Ricardo Galli, economista ed imprenditore dell’Economia di Comunione. Nella tavola rotonda intitolata “Contributo della fraternità alla Politica. Esperienze e sfide”, Laura Blanco, militante socialista, ha presentato le Scuole di Politica realizzate in questo Parlamento, come suo impegno a vivere la fraternità nel fare politica. Sono intervenuti poi Julio Bañuelos, sindaco di Mina Clavero, e Guillermo Castillo, militante della Democrazia Cristiana e funzionario pubblico. In tutti i presenti si è fatta strada la certezza che la fraternità vissuta come “categoria politica” può dare risposte alle sfide di oggi per favorire la costruzione di società più giuste e fraterne. A conclusione, il Vicegovernatore ha manifestato la sua gioia per il fatto che il Parlamento di Cordoba è sede delle Scuole di Politica per i giovani e ha sottolineato gli sforzi che già si fanno per vivere il concetto di fraternità all’interno del Parlamento stesso. (altro…)

Apr 6, 2015 | Cultura

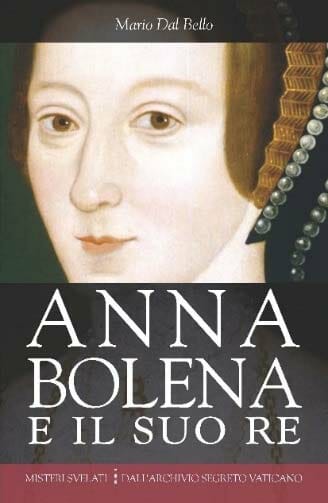

Un volume edito alla luce degli ultimi documenti resi pubblici dall’Archivio Segreto Vaticano, al centro di una vicenda che sconvolse l’Europa e portò allo scisma della Chiesa inglese da Roma. La leggenda avvolge le vicende di Enrico VIII Tudor e delle sue sei mogli, Anna Bolena in particolare. Una manciata di lettere appassionate di Enrico ad Anna, ritrovate negli Archivi Segreti Vaticani, apre nuovi spiragli su una storia scandalosa che ha determinato le sorti di una nazione. Mario Dal Bello la ripercorre, in un vivo affresco, indagando la complessità di un periodo turbolento che vede coinvolti, tra ragion di Stato e ambizioni personali, sovrani europei, ambasciatori, dignitari, clero. L’Autore – Mario Dal Bello, docente di letteratura italiana e storia, è giornalista, critico d’arte, di cinema e di musica. Collabora con diverse riviste culturali. Membro della Commissione Nazionale Valutazione Film della CEI dal 1997, partecipa alla commissione del David di Donatello ed è autore di numerose pubblicazioni di arte e di cinema. Per questa collana ha già pubblicato: La leggenda nera, i Borgia (2012), Gli ultimi giorni dei Templari (2013), La congiura di Hitler (2014) La Collana – Misteri svelati dall’Archivio Segreto Vaticano propone una serie di saggi storici di taglio divulgativo su eventi e personaggi del passato facendo luce sulla verità dei fatti, scritti con un stile narrativo vivace e avvincente.

Un volume edito alla luce degli ultimi documenti resi pubblici dall’Archivio Segreto Vaticano, al centro di una vicenda che sconvolse l’Europa e portò allo scisma della Chiesa inglese da Roma. La leggenda avvolge le vicende di Enrico VIII Tudor e delle sue sei mogli, Anna Bolena in particolare. Una manciata di lettere appassionate di Enrico ad Anna, ritrovate negli Archivi Segreti Vaticani, apre nuovi spiragli su una storia scandalosa che ha determinato le sorti di una nazione. Mario Dal Bello la ripercorre, in un vivo affresco, indagando la complessità di un periodo turbolento che vede coinvolti, tra ragion di Stato e ambizioni personali, sovrani europei, ambasciatori, dignitari, clero. L’Autore – Mario Dal Bello, docente di letteratura italiana e storia, è giornalista, critico d’arte, di cinema e di musica. Collabora con diverse riviste culturali. Membro della Commissione Nazionale Valutazione Film della CEI dal 1997, partecipa alla commissione del David di Donatello ed è autore di numerose pubblicazioni di arte e di cinema. Per questa collana ha già pubblicato: La leggenda nera, i Borgia (2012), Gli ultimi giorni dei Templari (2013), La congiura di Hitler (2014) La Collana – Misteri svelati dall’Archivio Segreto Vaticano propone una serie di saggi storici di taglio divulgativo su eventi e personaggi del passato facendo luce sulla verità dei fatti, scritti con un stile narrativo vivace e avvincente.

Apr 1, 2015 | Cultura

About this Book

About this Book

Many Christians today favor the approach of dialogue between faith and science. As Pope Francis writes, “all of society can be enriched thanks to this dialogue, which opens up new horizons for thought and expands the possibilities of reason.” After all, faith is not fearful of reason. It seeks and trusts reason. It values science for the simple reason that since there is only one Truth and since the light of reason and the light of faith both come from God, they cannot contradict each other. The Catholic Church’s position, therefore, is that she has no wish to hold back the marvelous progress of science. Indeed, the pathway of dialogue is needed, not least because it is linked to the promotion of peace and harmony in the world.Read more

Available from New City Press (NY)

Mar 30, 2015 | Cultura

Quando una coppia si forma un uomo e una donna tentano un cammino che pare fatto di latte e miele. È anche la storia di Carlo e Anna. Nel tempo però le fragilità possono trasformare il piacere di stare insieme in uno stillicidio di incomprensioni e rivalse. Sono momenti difficili, a volte disperati, e possono portare alla separazione. Nello stesso tempo la crisi può essere occasione di rinascita e l’emozionante racconto contenuto in questo libro ci fa immergere in modo profondo nella vita di una coppia nei dieci giorni più simbolici della loro crisi. Sono giorni nei quali entrambi i coniugi possono operare scelte capaci di trasformare il loro amore. Oggi in Italia un matrimonio su tre culmina con una separazione e il saggio che segue svela le dinamiche psicologiche di ogni famiglia fornendoci utili consigli, indicazioni e strategie per affrontare la crisi della coppia. L’Autore: Fernando Muraca è regista, sceneggiatore, attore. Per il cinema ha diretto La terra dei santi (2014) con Valeria Solarino e Duns Scoto (2010). Per la televisione Il commissario Rex, Don Matteo, Un passo dal cielo per Raiuno. È stato responsabile dell’Ufficio selezione sceneggiature per la Lux Vide Spa. L’Esperto: Rino Ventriglia è neurologo, psicoterapeuta, analista transazionale didatta e supervisore, da sempre appassionato all’uomo. Nel 2004 ha fondato il Centro Logos, Centro casertano di analisi transazionale. È direttore della Scuola di psicoterapia a indirizzo analitico‒transazionale psicodinamico di Casapulla (CE). La Collana: Passaparola affronta attraverso racconti autobiografici temi scottanti e dolorosi della quotidianità: adolescenza, crisi di coppia, malattia, dipendenze, lutto, anoressia, trauma. Drammi, ferite e problemi attuali nei quali il lettore può ritrovarsi. Storie scritte con uno stile agile, piacevole e avvincente. Nella seconda parte del volume un esperto rilegge il racconto e fornisce chiavi di lettura utili, indicazioni pratiche, e prospettive concrete.

Quando una coppia si forma un uomo e una donna tentano un cammino che pare fatto di latte e miele. È anche la storia di Carlo e Anna. Nel tempo però le fragilità possono trasformare il piacere di stare insieme in uno stillicidio di incomprensioni e rivalse. Sono momenti difficili, a volte disperati, e possono portare alla separazione. Nello stesso tempo la crisi può essere occasione di rinascita e l’emozionante racconto contenuto in questo libro ci fa immergere in modo profondo nella vita di una coppia nei dieci giorni più simbolici della loro crisi. Sono giorni nei quali entrambi i coniugi possono operare scelte capaci di trasformare il loro amore. Oggi in Italia un matrimonio su tre culmina con una separazione e il saggio che segue svela le dinamiche psicologiche di ogni famiglia fornendoci utili consigli, indicazioni e strategie per affrontare la crisi della coppia. L’Autore: Fernando Muraca è regista, sceneggiatore, attore. Per il cinema ha diretto La terra dei santi (2014) con Valeria Solarino e Duns Scoto (2010). Per la televisione Il commissario Rex, Don Matteo, Un passo dal cielo per Raiuno. È stato responsabile dell’Ufficio selezione sceneggiature per la Lux Vide Spa. L’Esperto: Rino Ventriglia è neurologo, psicoterapeuta, analista transazionale didatta e supervisore, da sempre appassionato all’uomo. Nel 2004 ha fondato il Centro Logos, Centro casertano di analisi transazionale. È direttore della Scuola di psicoterapia a indirizzo analitico‒transazionale psicodinamico di Casapulla (CE). La Collana: Passaparola affronta attraverso racconti autobiografici temi scottanti e dolorosi della quotidianità: adolescenza, crisi di coppia, malattia, dipendenze, lutto, anoressia, trauma. Drammi, ferite e problemi attuali nei quali il lettore può ritrovarsi. Storie scritte con uno stile agile, piacevole e avvincente. Nella seconda parte del volume un esperto rilegge il racconto e fornisce chiavi di lettura utili, indicazioni pratiche, e prospettive concrete.

Mar 30, 2015 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità

«L’Economia di Comunione vuole crescere in Africa per amarla, per apprendere dalla sua cultura della vita, per praticare la comunione e la reciprocità», ha affermato Luigino Bruni, coordinatore internazionale del progetto EdC, in vista dell’appuntamento internazionale di maggio. A Nairobi, infatti, in Kenya, si sono dati appuntamento tutti i soggetti coinvolti a livello mondiale nel sogno dell’Economia di Comunione per fare il punto su creatività e generatività, innovazione e produzione, ma anche lavoro, microcredito, disuguaglianze e povertà. Le aziende africane che da quest’anno hanno iniziato a versare utili per sostenere i poveri del mondo sono salite a 10 mentre altre 12 si sono avvicinate al progetto, e questo sviluppo è possibile grazie alla diffusione di una cultura dell’Economia di Comunione, che in Africa trova terreno fertile. Lo dimostra la recente conferenza internazionale (9-13 febbraio) promossa da un’università camerunense, la CUIB (Catholic University Institute of Buea), su richiesta del rettore dell’Università stessa, Fr. George Nkeze, e del vescovo, Mons. Emmanuel Bushu. Fra i relatori Benedetto Gui, attualmente docente presso l’Istituto Universitario Sophia (Firenze, Italia), e Brice Kemguem, Direttore nazionale per il Centrafrica dell’ONG internazionale AHA (African Humanitarian Agency). Ad accompagnarli Steve William Azeumo, commissione EdC della zona dell’Africa Centrale, Winnifred Nwafor, commissione EdC di Fontem (Camerun), Isabel Awungnjia Atem e Mabih Nji, entrambi laureati all’Istituto Universitario Sophia nella veste di facilitatori locali alla CUIB. I

«L’Economia di Comunione vuole crescere in Africa per amarla, per apprendere dalla sua cultura della vita, per praticare la comunione e la reciprocità», ha affermato Luigino Bruni, coordinatore internazionale del progetto EdC, in vista dell’appuntamento internazionale di maggio. A Nairobi, infatti, in Kenya, si sono dati appuntamento tutti i soggetti coinvolti a livello mondiale nel sogno dell’Economia di Comunione per fare il punto su creatività e generatività, innovazione e produzione, ma anche lavoro, microcredito, disuguaglianze e povertà. Le aziende africane che da quest’anno hanno iniziato a versare utili per sostenere i poveri del mondo sono salite a 10 mentre altre 12 si sono avvicinate al progetto, e questo sviluppo è possibile grazie alla diffusione di una cultura dell’Economia di Comunione, che in Africa trova terreno fertile. Lo dimostra la recente conferenza internazionale (9-13 febbraio) promossa da un’università camerunense, la CUIB (Catholic University Institute of Buea), su richiesta del rettore dell’Università stessa, Fr. George Nkeze, e del vescovo, Mons. Emmanuel Bushu. Fra i relatori Benedetto Gui, attualmente docente presso l’Istituto Universitario Sophia (Firenze, Italia), e Brice Kemguem, Direttore nazionale per il Centrafrica dell’ONG internazionale AHA (African Humanitarian Agency). Ad accompagnarli Steve William Azeumo, commissione EdC della zona dell’Africa Centrale, Winnifred Nwafor, commissione EdC di Fontem (Camerun), Isabel Awungnjia Atem e Mabih Nji, entrambi laureati all’Istituto Universitario Sophia nella veste di facilitatori locali alla CUIB. I l programma ha spaziato dalle tematiche economiche dell’oggi care alla Dottrina sociale della Chiesa che ritroviamo nei valori e nei principi EdC, ai grandi problemi socio economici del nostro tempo, dalla carenza di acqua potabile, alle epidemie, ai conflitti con armi di distruzione di massa. In video conferenza due imprenditori EdC hanno condiviso la loro esperienza: Alberto Ferrucci, Amministratore delegato di una azienda che produce software per raffinerie, sottolineava gli aspetti caratterizzanti di una economia di condivisione. Teresa Ganzon, Amministratrice della Banca rurale filippina Bangko Kabayan, che ha fatto crescere le attività nell’ambito della microfinanza rurale. Dal Camerun le esperienze del chief Fobella Morfaw e di sua moglie, fondatori nel 2003 di una scuola nella città di Dschang che oggi si compone di Scuola materna, primaria e secondaria; dello Studio di Ingegneria Civile BSE (Bridge Structure Engineering Consulting) che grazie alla grande esperienza di un socio «senior» è arrivato oggi a farsi strada in mezzo ad una concorrenza molto agguerrita.

l programma ha spaziato dalle tematiche economiche dell’oggi care alla Dottrina sociale della Chiesa che ritroviamo nei valori e nei principi EdC, ai grandi problemi socio economici del nostro tempo, dalla carenza di acqua potabile, alle epidemie, ai conflitti con armi di distruzione di massa. In video conferenza due imprenditori EdC hanno condiviso la loro esperienza: Alberto Ferrucci, Amministratore delegato di una azienda che produce software per raffinerie, sottolineava gli aspetti caratterizzanti di una economia di condivisione. Teresa Ganzon, Amministratrice della Banca rurale filippina Bangko Kabayan, che ha fatto crescere le attività nell’ambito della microfinanza rurale. Dal Camerun le esperienze del chief Fobella Morfaw e di sua moglie, fondatori nel 2003 di una scuola nella città di Dschang che oggi si compone di Scuola materna, primaria e secondaria; dello Studio di Ingegneria Civile BSE (Bridge Structure Engineering Consulting) che grazie alla grande esperienza di un socio «senior» è arrivato oggi a farsi strada in mezzo ad una concorrenza molto agguerrita.  Parte importante del programma sono stati i workshop, rivolti a discutere con gli studenti casi di impresa ed a preparare progetti di micro-imprese: molto partecipati e che hanno stupito per la qualità degli elaborati presentati in plenaria; nelle conclusioni è stato premiato il miglior progetto di impresa EdC. Una settimana fruttuosa, grazie al lavoro di preparazione svolto dall’Università e grazie all’atteggiamento positivo dei ragazzi, che hanno preso l’impegno di partecipare, incoraggiati da un riconoscimento di crediti didattici. Una nota simpatica, l’atmosfera allegra: l’intervallo spesso era costituito da una animazione, da una piccola danza o un po’ di musica. Le impressioni dei partecipanti sono state molto favorevoli: tanti hanno rilevato che, oltre a proporre uno stile di gestione di impresa, l’EdC è una «proposta di vita» che si può mettere in pratica da subito, ed hanno dichiarato di volerla seguire. In sintesi: molta positività, voglia di fare e di impegnarsi per un mondo migliore. Leggi anche. edc-online. Immagini su video: https://www.youtube.com/watch?v=RxwKXsEvmn0 (altro…)

Parte importante del programma sono stati i workshop, rivolti a discutere con gli studenti casi di impresa ed a preparare progetti di micro-imprese: molto partecipati e che hanno stupito per la qualità degli elaborati presentati in plenaria; nelle conclusioni è stato premiato il miglior progetto di impresa EdC. Una settimana fruttuosa, grazie al lavoro di preparazione svolto dall’Università e grazie all’atteggiamento positivo dei ragazzi, che hanno preso l’impegno di partecipare, incoraggiati da un riconoscimento di crediti didattici. Una nota simpatica, l’atmosfera allegra: l’intervallo spesso era costituito da una animazione, da una piccola danza o un po’ di musica. Le impressioni dei partecipanti sono state molto favorevoli: tanti hanno rilevato che, oltre a proporre uno stile di gestione di impresa, l’EdC è una «proposta di vita» che si può mettere in pratica da subito, ed hanno dichiarato di volerla seguire. In sintesi: molta positività, voglia di fare e di impegnarsi per un mondo migliore. Leggi anche. edc-online. Immagini su video: https://www.youtube.com/watch?v=RxwKXsEvmn0 (altro…)

«Ciao sono Abraham, vengo del Messico: un popolo di persone nobili e con tanta fede, un popolo con le braccia aperte al mondo». Esordisce così il suo racconto davanti a una platea di 300 giovani in un’aula del Parlamento italiano, riuniti in ricordo di Chiara Lubich e della sua profetica visione sulla politica. Abraham porta con sé il bagaglio di un Paese dilaniato dal narcotraffico e dai signori della morte. Lui stesso si è visto puntare una pistola alla testa dalla polizia perché scambiato per spacciatore, al posto di uno vero che gli stava a fianco e che la miseria aveva spinto su questa strada. «Nel 2006 – continua – è cominciata la lotta contro il narcotraffico, una guerra che in 8 anni ha lasciato più vittime della guerra del Vietnam, fra cui molti innocenti e gente che si batte per un impegno civile: giornalisti, attivisti ecc. Spesso il popolo decide di manifestare e il Governo sta perdendo credibilità in una forte crisi economica e sociale». «Abito a Città del Messico dove ogni giorno si presenta una nuova sfida; ciò nonostante credo in un mondo unito e nell’ideale della fraternità universale. Ma so che il cambiamento deve iniziare da me stesso, senza aspettarlo dagli altri, neanche dalle autorità». «Se fossi in voi che avete a cuore il bene comune in Messico – afferma Luigino Bruni rivolgendosi ai giovani – cercherei di guardare le cause di questa malattia, fra queste il capitalismo finanziario che aumenta le diseguaglianze. Sono forme di ricchezza che non includono più». «Il primo passo da fare quando si vuol cambiare un Paese è amarlo», sottolinea ancora l’economista, sollecitato dalla testimonianza di Abraham. «Ogni Paese ha una vocazione di bellezza, ha un suo genio, una sua identità, con ambivalenza». E poi un consiglio: studiare di più, imparare bene un mestiere! «Siete una minoranza? Non importa. Basta essere pochi, ma molto motivati. Il mondo lo cambiano le minoranze profetiche. E non smettete di credere che un mondo diverso è possibile. La prima lotta da fare quando si è giovani è non perdere la fede nell’ideale. Occorre credere l’impossibile per avere un possibile buono».

«Ciao sono Abraham, vengo del Messico: un popolo di persone nobili e con tanta fede, un popolo con le braccia aperte al mondo». Esordisce così il suo racconto davanti a una platea di 300 giovani in un’aula del Parlamento italiano, riuniti in ricordo di Chiara Lubich e della sua profetica visione sulla politica. Abraham porta con sé il bagaglio di un Paese dilaniato dal narcotraffico e dai signori della morte. Lui stesso si è visto puntare una pistola alla testa dalla polizia perché scambiato per spacciatore, al posto di uno vero che gli stava a fianco e che la miseria aveva spinto su questa strada. «Nel 2006 – continua – è cominciata la lotta contro il narcotraffico, una guerra che in 8 anni ha lasciato più vittime della guerra del Vietnam, fra cui molti innocenti e gente che si batte per un impegno civile: giornalisti, attivisti ecc. Spesso il popolo decide di manifestare e il Governo sta perdendo credibilità in una forte crisi economica e sociale». «Abito a Città del Messico dove ogni giorno si presenta una nuova sfida; ciò nonostante credo in un mondo unito e nell’ideale della fraternità universale. Ma so che il cambiamento deve iniziare da me stesso, senza aspettarlo dagli altri, neanche dalle autorità». «Se fossi in voi che avete a cuore il bene comune in Messico – afferma Luigino Bruni rivolgendosi ai giovani – cercherei di guardare le cause di questa malattia, fra queste il capitalismo finanziario che aumenta le diseguaglianze. Sono forme di ricchezza che non includono più». «Il primo passo da fare quando si vuol cambiare un Paese è amarlo», sottolinea ancora l’economista, sollecitato dalla testimonianza di Abraham. «Ogni Paese ha una vocazione di bellezza, ha un suo genio, una sua identità, con ambivalenza». E poi un consiglio: studiare di più, imparare bene un mestiere! «Siete una minoranza? Non importa. Basta essere pochi, ma molto motivati. Il mondo lo cambiano le minoranze profetiche. E non smettete di credere che un mondo diverso è possibile. La prima lotta da fare quando si è giovani è non perdere la fede nell’ideale. Occorre credere l’impossibile per avere un possibile buono».