Lug 2, 2015 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità

https://vimeo.com/132331626 Chi ne sperimenta gli effetti afferma che l’Economia di Comunione (EdC) sia un modo di vivere, oltre che un modo di gestire un’azienda. E forse è proprio per questo che imprese, le più varie, decidono di amministrare la propria attività in pieno spirito EdC. Complex Projekt, il cui business è la progettazione e la costruzione di strade, autostrade, ponti, è una di queste. Quando agli inizi degli anni ’90 in Brasile è nata l’EdC, l’azienda polacca era in una situazione molto difficile. L’uscita dal regime comunista generava forti dubbi e incertezze e la transizione al sistema capitalistico suscitava continue domande e sfiducia. Lo stesso concetto di proprietà creava negli imprenditori inquietudine e disagio interiore. Andrzej Miłkowski, presidente di Complex Projekt, ha trovato nell’EdC la risposta al suo bisogno di «liberarsi dalla pressione della proprietà», come lui stesso l’avvertiva. Grazie all’EdC egli ha scoperto di essere «semplicemente un amministratore» e che – sono ancora parole sue, comprensibili in tale contesto – «il proprietario della ditta era Dio». Da qui Milkowski si è reso conto che nell’impresa ciò che più conta è il capitale umano. E che una buona gestione dipende dai valori in cui si crede. Nel suo caso si trattava di quelli evangelici, messi in pratica applicando l’insegnamento di S. Giovanni Paolo II: “essere più che parlare”. Un linguaggio questo che può sembrare lontano dal mondo dell’impresa, ma che a lungo andare in Complex Project ha davvero fatto la differenza.  «Il nostro lavoro consiste nel realizzare progetti infrastrutturali complessi e ciò comporta un’elevata responsabilità – spiega Milkowski. Nella proposta EdC ho trovato la necessaria libertà interiore e la distanza da me stesso, valori questi che mi hanno portato a prendere decisioni non più solo mie, ma frutto di intese condivise. Decisioni che poi si rivelavano quelle giuste per lo sviluppo della ditta». Milkowski racconta che con i colleghi e il personale cercano di vivere sulla base del reciproco rispetto, cercando di diffondere un clima di fiducia e mettendo al primo posto le relazioni interpersonali. Sul regolamento interno infatti è ripresa la Regola d’Oro presente in quasi tutti i testi sacri delle varie religioni: ‘Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro’, «come un’opportunità – spiega il presidente – data a ciascun dipendente per fare delle scelte in libertà». Da 2 anni Andrzej Miłkowski ha cominciato a consegnare gradualmente la gestione della ditta a suo figlio Stanisław: anche questo passaggio generazionale sta avvenendo alla luce dei valori acquisiti in questi anni. «Penso – riflette Andrzej – che ciò sia un risultato dello stile di vita lavorativo che tutti in azienda, il personale e l’amministrazione, riceviamo da Dio. Se ogni giorno facciamo un tentativo, anche piccolo, di vivere i valori evangelici praticando la preghiera e accostandoci all’Eucaristia – conclude l’imprenditore polacco – riceviamo dal Creatore un ‘di più’ di capacità anche di fronte ai problemi di progettazione, come pure nel risolvere questioni professionali e famigliari; per ascoltare e per parlare. Così costruiamo il Regno di Dio… e il resto ci sarà dato in aggiunta. Questo lo sperimentiamo ogni giorno. Infatti, nonostante la crisi, la ditta continua a svilupparsi e a crescere». (altro…)

«Il nostro lavoro consiste nel realizzare progetti infrastrutturali complessi e ciò comporta un’elevata responsabilità – spiega Milkowski. Nella proposta EdC ho trovato la necessaria libertà interiore e la distanza da me stesso, valori questi che mi hanno portato a prendere decisioni non più solo mie, ma frutto di intese condivise. Decisioni che poi si rivelavano quelle giuste per lo sviluppo della ditta». Milkowski racconta che con i colleghi e il personale cercano di vivere sulla base del reciproco rispetto, cercando di diffondere un clima di fiducia e mettendo al primo posto le relazioni interpersonali. Sul regolamento interno infatti è ripresa la Regola d’Oro presente in quasi tutti i testi sacri delle varie religioni: ‘Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro’, «come un’opportunità – spiega il presidente – data a ciascun dipendente per fare delle scelte in libertà». Da 2 anni Andrzej Miłkowski ha cominciato a consegnare gradualmente la gestione della ditta a suo figlio Stanisław: anche questo passaggio generazionale sta avvenendo alla luce dei valori acquisiti in questi anni. «Penso – riflette Andrzej – che ciò sia un risultato dello stile di vita lavorativo che tutti in azienda, il personale e l’amministrazione, riceviamo da Dio. Se ogni giorno facciamo un tentativo, anche piccolo, di vivere i valori evangelici praticando la preghiera e accostandoci all’Eucaristia – conclude l’imprenditore polacco – riceviamo dal Creatore un ‘di più’ di capacità anche di fronte ai problemi di progettazione, come pure nel risolvere questioni professionali e famigliari; per ascoltare e per parlare. Così costruiamo il Regno di Dio… e il resto ci sarà dato in aggiunta. Questo lo sperimentiamo ogni giorno. Infatti, nonostante la crisi, la ditta continua a svilupparsi e a crescere». (altro…)

Lug 1, 2015 | Famiglie, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Sociale

https://vimeo.com/131228522 (altro…)

Giu 30, 2015 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Sociale, Spiritualità

«Quando parliamo di migrazioni, i numeri dicono più delle parole: da un rapporto pubblicato a ottobre del 2014, si deduce che nel mondo siamo 7 miliardi e 124 milioni di persone. Se la ricchezza fosse ripartita in maniera equa, ogni persona disporrebbe di un reddito medio annuo di circa 14.000 dollari USA. In realtà, 2 miliardi e 700 milioni di persone hanno un reddito di 2 dollari e mezzo al giorno. Ora, questa disuguaglianza economica, che è una disuguaglianza sociale, ha un impatto molto forte sul fenomeno migratorio: popoli interi si spostano verso i Paesi più ricchi». Chi è il migrante? Nel 2013, l’ONU ha ritenuto che nel mondo si siano spostate 232 milioni di persone. E definisce il migrante come “una persona che lascia il proprio Paese per motivi di lavoro e si stabilisce in un altro posto per un periodo superiore a 12 mesi”. «È l’unica definizione che si trova … che ritengo piuttosto riduttiva – sottolinea Flavia Cerino –. Infatti, ci sono i rifugiati (quelli che hanno bisogno di un asilo politico presso un altro Paese), i profughi che fuggono da situazioni di guerra, i cosiddetti “clandestini” (che si spostano senza avere un documento idoneo a entrare in un altro Stato). E anche le ragioni sono le più diverse: guerra, povertà, studio, interessi culturali, catastrofi naturali … Quindi le condizioni umane che si racchiudono in una sola parola, migrante, sono molto diverse».

«Quando parliamo di migrazioni, i numeri dicono più delle parole: da un rapporto pubblicato a ottobre del 2014, si deduce che nel mondo siamo 7 miliardi e 124 milioni di persone. Se la ricchezza fosse ripartita in maniera equa, ogni persona disporrebbe di un reddito medio annuo di circa 14.000 dollari USA. In realtà, 2 miliardi e 700 milioni di persone hanno un reddito di 2 dollari e mezzo al giorno. Ora, questa disuguaglianza economica, che è una disuguaglianza sociale, ha un impatto molto forte sul fenomeno migratorio: popoli interi si spostano verso i Paesi più ricchi». Chi è il migrante? Nel 2013, l’ONU ha ritenuto che nel mondo si siano spostate 232 milioni di persone. E definisce il migrante come “una persona che lascia il proprio Paese per motivi di lavoro e si stabilisce in un altro posto per un periodo superiore a 12 mesi”. «È l’unica definizione che si trova … che ritengo piuttosto riduttiva – sottolinea Flavia Cerino –. Infatti, ci sono i rifugiati (quelli che hanno bisogno di un asilo politico presso un altro Paese), i profughi che fuggono da situazioni di guerra, i cosiddetti “clandestini” (che si spostano senza avere un documento idoneo a entrare in un altro Stato). E anche le ragioni sono le più diverse: guerra, povertà, studio, interessi culturali, catastrofi naturali … Quindi le condizioni umane che si racchiudono in una sola parola, migrante, sono molto diverse».  Quali sono le parole più ricorrenti nei report dei lavori di gruppo svolti durante la scuola internazionale di Umanità Nuova in cui si è affrontato questo tema? Durante i workshop ne sono venute alcune in particolare evidenza. «La prima è “paura”; una paura di qualcosa che è diverso da me – continua Cerino –. In realtà la diversità (lo vediamo nella natura, anche la diversità biologica), è una grande ricchezza. Perdendola saremmo destinati all’estinzione. Bisogna considerare ovviamente la paura che nasce dell’insicurezza e che ci porta al tema dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale. Un conto, quindi, è l’ordine pubblico e un conto è la paura della diversità. Un altro aspetto che è stato ripreso con frequenza è quello della famiglia. Il migrante che parte da solo lasciando la famiglia, difficilmente descrive le difficoltà che trova per non far preoccupare i suoi cari. Invece si dovrebbe arrivare a riferire alla propria famiglia la situazione reale in cui vive, per una piena consapevolezza di ciò che implica la migrazione, anche in vista della riunificazione della famiglia, perché in genere le famiglie mirano a rimanere insieme. Un’altra parola emersa: intercultura. E cioè la capacità di superare la paura della diversità per creare luoghi, spazi, ambienti di incontro e di conoscenza. Che non è solo di tipo culturale, ma appunto esistenziale, di condivisione di problemi. Il migrante deve essere messo in condizione di dare: invece lui stesso ritiene di non avere niente da dare quando non è riconosciuto come persona, quando non può esercitare cittadinanza attiva e quindi è escluso a priori».

Quali sono le parole più ricorrenti nei report dei lavori di gruppo svolti durante la scuola internazionale di Umanità Nuova in cui si è affrontato questo tema? Durante i workshop ne sono venute alcune in particolare evidenza. «La prima è “paura”; una paura di qualcosa che è diverso da me – continua Cerino –. In realtà la diversità (lo vediamo nella natura, anche la diversità biologica), è una grande ricchezza. Perdendola saremmo destinati all’estinzione. Bisogna considerare ovviamente la paura che nasce dell’insicurezza e che ci porta al tema dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale. Un conto, quindi, è l’ordine pubblico e un conto è la paura della diversità. Un altro aspetto che è stato ripreso con frequenza è quello della famiglia. Il migrante che parte da solo lasciando la famiglia, difficilmente descrive le difficoltà che trova per non far preoccupare i suoi cari. Invece si dovrebbe arrivare a riferire alla propria famiglia la situazione reale in cui vive, per una piena consapevolezza di ciò che implica la migrazione, anche in vista della riunificazione della famiglia, perché in genere le famiglie mirano a rimanere insieme. Un’altra parola emersa: intercultura. E cioè la capacità di superare la paura della diversità per creare luoghi, spazi, ambienti di incontro e di conoscenza. Che non è solo di tipo culturale, ma appunto esistenziale, di condivisione di problemi. Il migrante deve essere messo in condizione di dare: invece lui stesso ritiene di non avere niente da dare quando non è riconosciuto come persona, quando non può esercitare cittadinanza attiva e quindi è escluso a priori».  Flavia Cerino cita una domanda che Igino Giordani si poneva già tanti anni fa: “Che faccio io per costui?”, riferita proprio all’immigrato. «È la domanda che ci facciamo ora noi. Cosa facciamo? Ci sono miriadi di esperienze, grandi iniziative. La mia esperienza e quella di tanti di voi si muove su due elementi: il primo è che tutto nasce da una sensibilità personale. Cioè io, persona, mi sento interpellata e messa in discussione da un problema che vedo nel mio vicino di casa, nella realtà in cui vivo. E cerco di capire cosa posso fare, rivolgendomi alle persone e istituzioni che hanno la competenza per agire. Perché si tratta di alleviare, di rendere più leggera la presenza dell’immigrato nella mia città. In pratica, alla domanda “cosa posso fare io?”, possiamo rispondere cominciando ad agire secondo ciò che è alla mia portata; quindi, mettendoci insieme a chi condivide questo desiderio, cominciamo da piccoli gesti, possiamo intrecciare i nodi di una rete, lì dove siamo; gesti semplici che generano un’umanità rinnovata intorno a noi». Fonte: “Riflessioni su migrazioni e intercultura”, intervento svolto durante la scuola internazionale di Umanità Nuova (febbraio 2015), coordinato da Flavia Cerino, esperta di immigrazione – www.umanitanuova.org (altro…)

Flavia Cerino cita una domanda che Igino Giordani si poneva già tanti anni fa: “Che faccio io per costui?”, riferita proprio all’immigrato. «È la domanda che ci facciamo ora noi. Cosa facciamo? Ci sono miriadi di esperienze, grandi iniziative. La mia esperienza e quella di tanti di voi si muove su due elementi: il primo è che tutto nasce da una sensibilità personale. Cioè io, persona, mi sento interpellata e messa in discussione da un problema che vedo nel mio vicino di casa, nella realtà in cui vivo. E cerco di capire cosa posso fare, rivolgendomi alle persone e istituzioni che hanno la competenza per agire. Perché si tratta di alleviare, di rendere più leggera la presenza dell’immigrato nella mia città. In pratica, alla domanda “cosa posso fare io?”, possiamo rispondere cominciando ad agire secondo ciò che è alla mia portata; quindi, mettendoci insieme a chi condivide questo desiderio, cominciamo da piccoli gesti, possiamo intrecciare i nodi di una rete, lì dove siamo; gesti semplici che generano un’umanità rinnovata intorno a noi». Fonte: “Riflessioni su migrazioni e intercultura”, intervento svolto durante la scuola internazionale di Umanità Nuova (febbraio 2015), coordinato da Flavia Cerino, esperta di immigrazione – www.umanitanuova.org (altro…)

Giu 30, 2015 | Centro internazionale

Foto CSC Media

Foto CSC Media

Foto CSC Media

Giu 29, 2015 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Sociale, Spiritualità

Estelle è la sorella maggiore di otto fratelli di una famiglia ivoriana che, dopo aver lavorato 3 anni come segretaria in una clinica medica di Abidjan, si trasferisce a Man nel 2006, dove aiuta nella costruzione del centro medico del Movimento dei Focolari, soprattutto nel rapporto con gli sponsor. Finito il progetto, decide di approfondire le sue competenze gestionali. Nel frattempo, dovendo sostenere la sua famiglia per la morte di suo padre, chiede e accede ad una borsa di studio di Fraternità con l’Africa. Così, mentre lavora, si specializza a distanza in “Gestione delle organizzazioni, ong e associazioni non profit” in una università del Burkina Faso. Dopo aver finito i suoi studi, con il supporto del tutor e dell’AMU, va in Burundi per fare uno stage in amministrazione e finanze presso CASOBU, ong che promuove lo sviluppo umano e comunitario attraverso attività e progetti sulla base di valori di condivisione e sviluppo sostenibile.

Estelle è la sorella maggiore di otto fratelli di una famiglia ivoriana che, dopo aver lavorato 3 anni come segretaria in una clinica medica di Abidjan, si trasferisce a Man nel 2006, dove aiuta nella costruzione del centro medico del Movimento dei Focolari, soprattutto nel rapporto con gli sponsor. Finito il progetto, decide di approfondire le sue competenze gestionali. Nel frattempo, dovendo sostenere la sua famiglia per la morte di suo padre, chiede e accede ad una borsa di studio di Fraternità con l’Africa. Così, mentre lavora, si specializza a distanza in “Gestione delle organizzazioni, ong e associazioni non profit” in una università del Burkina Faso. Dopo aver finito i suoi studi, con il supporto del tutor e dell’AMU, va in Burundi per fare uno stage in amministrazione e finanze presso CASOBU, ong che promuove lo sviluppo umano e comunitario attraverso attività e progetti sulla base di valori di condivisione e sviluppo sostenibile.  “È stata una bella opportunità concreta per me perché era la prima volta che uscivo dalla Costa d’Avorio e ho potuto conoscere altre culture e imparare molto da CASOBU, ad esempio il loro approccio al microcredito. Quando sono rientrata nel mio paese ho deciso di iniziare anch’io a proporre questo modello di microcredito cominciando con persone che conoscevo. Abbiamo già formato 2 gruppi che fino ad oggi sembrano funzionare bene…”, racconta Estelle. Tutto ciò che ha ricevuto ha spinto Estelle ad impegnarsi per Fraternità con l’Africa: “Finiti gli studi, ho pensato che, pur non potendo dare un contributo materiale, potevo mettere il mio tempo libero a disposizione del progetto”, quindi per una parte, lavora nell’amministrazione, finanze e gestione del magazzino del centro medico e, per un’altra redige i rapporti, cura l’amministrazione ed è all’interno della commissione che valuta le candidature e accompagna gli studenti che ricevono le borse di studio, delle quali lei ha molta esperienza, anche perché ne ha beneficiato a sua volta.

“È stata una bella opportunità concreta per me perché era la prima volta che uscivo dalla Costa d’Avorio e ho potuto conoscere altre culture e imparare molto da CASOBU, ad esempio il loro approccio al microcredito. Quando sono rientrata nel mio paese ho deciso di iniziare anch’io a proporre questo modello di microcredito cominciando con persone che conoscevo. Abbiamo già formato 2 gruppi che fino ad oggi sembrano funzionare bene…”, racconta Estelle. Tutto ciò che ha ricevuto ha spinto Estelle ad impegnarsi per Fraternità con l’Africa: “Finiti gli studi, ho pensato che, pur non potendo dare un contributo materiale, potevo mettere il mio tempo libero a disposizione del progetto”, quindi per una parte, lavora nell’amministrazione, finanze e gestione del magazzino del centro medico e, per un’altra redige i rapporti, cura l’amministrazione ed è all’interno della commissione che valuta le candidature e accompagna gli studenti che ricevono le borse di studio, delle quali lei ha molta esperienza, anche perché ne ha beneficiato a sua volta.  Il centro medico di Man è nato nel 2002 durante la guerra civile quando era stato chiuso l’ospedale. Era ospitato in un appartamento di 3 stanze, poi, nel 2008 è stato inaugurato l’attuale CMS (Centro Medico Sociale) con sale di visita, sale per i ricoveri giornalieri, farmacia, laboratorio. Ma oggi l’afflusso di pazienti è tale che si sta costruendo un nuovo Centro, dove saranno aggiunti servizi di diagnostica e con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari e ridurre la malnutrizione infantile nella zona di Man, così come consolidare l’educazione delle madri nel campo della nutrizione. A Man la situazione sanitaria della popolazione è problematica. Tutto si paga in anticipo e senza possibilità di rimborso. Data la povertà di gran parte della popolazione, le famiglie riescono a sostenere in genere le spese alimentari e quelle scolastiche. Ma se la malattia bussa alla porta, si arriva dal medico solo quando lo stato del paziente è ormai grave. Il nuovo centro medico potrà curare ogni anno 6 mila pazienti adulti e 3 mila bambini. Cfr. AMU notizie 2/2015 (altro…)

Il centro medico di Man è nato nel 2002 durante la guerra civile quando era stato chiuso l’ospedale. Era ospitato in un appartamento di 3 stanze, poi, nel 2008 è stato inaugurato l’attuale CMS (Centro Medico Sociale) con sale di visita, sale per i ricoveri giornalieri, farmacia, laboratorio. Ma oggi l’afflusso di pazienti è tale che si sta costruendo un nuovo Centro, dove saranno aggiunti servizi di diagnostica e con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari e ridurre la malnutrizione infantile nella zona di Man, così come consolidare l’educazione delle madri nel campo della nutrizione. A Man la situazione sanitaria della popolazione è problematica. Tutto si paga in anticipo e senza possibilità di rimborso. Data la povertà di gran parte della popolazione, le famiglie riescono a sostenere in genere le spese alimentari e quelle scolastiche. Ma se la malattia bussa alla porta, si arriva dal medico solo quando lo stato del paziente è ormai grave. Il nuovo centro medico potrà curare ogni anno 6 mila pazienti adulti e 3 mila bambini. Cfr. AMU notizie 2/2015 (altro…)

Giu 28, 2015 | Parola di Vita

«Si concludono con queste parole i discorsi di addio che Gesù ha rivolto ai discepoli nella sua ultima cena, prima di essere consegnato nelle mani di coloro che lo avrebbero messo a morte. È stato un dialogo serrato, nel quale ha rivelato la realtà più profonda del suo rapporto con il Padre e della missione che egli gli ha affidato. Gesù sta per lasciare la terra e tornare al Padre, mentre i discepoli rimarranno nel mondo per continuare la sua opera. Anch’essi, come lui, saranno odiati, perseguitati, perfino messi a morte (cf. 15, 18.20; 16, 2). La loro sarà una missione difficile come lo è stata la sua. Egli sa bene le difficoltà e le prove che i suoi amici dovranno affrontare: «Nel mondo avete tribolazioni», ha appena detto (16, 33). Gesù si rivolge agli apostoli riuniti attorno a sé per quell’ultima cena, ma ha davanti tutte le generazioni di discepoli che lo avrebbero seguito lungo i secoli, anche noi. È proprio vero. Pur tra le gioie disseminate sul nostro cammino, non mancano le “tribolazioni”: l’incertezza sul futuro, la precarietà del lavoro, le povertà e le malattie, le sofferenze a seguito delle calamità naturali e delle guerre, la violenza diffusa in casa e tra le nazioni. Vi sono poi le tribolazioni legate all’essere cristiani: la lotta quotidiana per rimanere coerenti al Vangelo, il senso di impotenza davanti a una società che sembra indifferente al messaggio di Dio, la derisione, il disprezzo se non l’aperta persecuzione da chi non comprende o si oppone alla Chiesa. Gesù conosce le tribolazioni avendole vissute in prima persona ma dice: “Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo” Questa affermazione, così decisa e convinta, sembra una contraddizione. Come può Gesù affermare di aver vinto il mondo quando pochi momenti dopo aver pronunciato queste parole sarà fatto prigioniero, flagellato, condannato, ucciso nella maniera più crudele e vergognosa? Più che aver vinto sembra essere stato tradito, rifiutato, ridotto a nulla, e quindi sconfitto, clamorosamente. In cosa consiste la sua vittoria? Certamente nella resurrezione: la morte non può tenerlo in suo possesso. La sua vittoria è talmente potente da rendere partecipi di essa anche noi: si rende presente tra di noi e ci porta con sé nella vita piena, nella nuova creazione. Ma prima ancora la sua vittoria è stata l’atto stesso dell’amore più grande con il quale ha dato la vita per noi. Qui, nella sconfitta, egli trionfa pienamente. Penetrando in ogni angolo della morte, ci ha liberato da tutto quanto ci opprime e ha trasformato ogni nostro negativo, ogni nostro buio e dolore, in un incontro con lui, Dio, Amore, pienezza. Paolo, ogni volta che pensava alla vittoria di Gesù sembrava impazzire di gioia. Se egli, così affermava, ha affrontato ogni avversità, fino a quella suprema della morte e ha vinto, anche noi, con lui e in lui possiamo vincere ogni difficoltà, anzi, grazie al suo amore, siamo «più che vincitori»: «Io sono infatti persuaso che né morte né vita […], né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8, 37-39; cf. 1 Cor 15, 57). Si comprende allora l’invito di Gesù a non avere più paura di niente: “Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo” Questa parola di Gesù, che terremo viva durante tutto il mese, potrà infonderci fiducia e speranza. Per quanto dure e difficili possano essere le circostanze nelle quali ci troviamo, abbiamo la certezza che esse sono già state fatte proprie e superate da Gesù. Anche se noi non abbiamo la sua forza interiore, abbiamo lui stesso che vive e lotta con noi. «Se tu hai vinto il mondo – potremo dirgli quando ci sentiamo sopraffare dalle difficoltà, dalle prove, dalle tentazioni – saprai vincere anche questa mia ‘tribolazione’. A me, alla mia famiglia, ai miei colleghi di lavoro quanto sta avvenendo sembra un ostacolo insormontabile, abbiamo l’impressione di non farcela, ma con te fra noi troveremo il coraggio e la forza per affrontare questa avversità, fino ad essere “più che vincitori”». Non si tratta di avere una visione trionfalista della vita cristiana, come se tutto fosse facile e già risolto. Gesù è vittorioso proprio nel momento in cui vive il dramma della sofferenza, dell’ingiustizia, dell’abbandono e della morte. La sua è la vittoria di chi affronta il dolore per amore, di chi crede nella vita dopo la morte. Forse anche noi, a volte, come Gesù e come i martiri, dovremo attendere il Cielo per vedere la piena vittoria sul male. Spesso si ha timore a parlare del Paradiso, quasi che il suo pensiero fosse una droga per non affrontare con coraggio le difficoltà, un’anestesia per attutire le sofferenze, un alibi per non lottare contro le ingiustizie. La speranza del Cielo e la fede nella risurrezione sono invece un impulso potente ad affrontare ogni avversità, a sostenere gli altri nelle prove, a credere che la parola finale è quella dell’amore che vince l’odio, della vita che sconfigge la morte. Dunque, ogni volta che ci imbattiamo in qualsiasi difficoltà, personale, di quanti ci sono vicino, o di quelli di cui veniamo a conoscenza nelle diverse parti del mondo, rinnoviamo la fiducia in Gesù, presente in noi e tra noi, che ha vinto il mondo, che ci rende partecipi della sua stessa vittoria, che ci spalanca il Paradiso dove è andato a prepararci un posto. In questo modo troveremo il coraggio per affrontare ogni prova. Tutto potremo superare, in colui che ci dà forza. Fabio Ciardi (altro…)

Giu 27, 2015 | Chiara Lubich, Focolari nel Mondo, Nuove Generazioni, Spiritualità

«La rivista francese “Paris Match” ha riportato un lungo articolo su un documento importantissimo che può svelarci qualcosa di Colui che amiamo. Durante quest’anno – per desiderio dei gen – ho cercato di parlare di un solo argomento: Gesù crocifisso e abbandonato. Vogliamo conoscere quel mistero, vogliamo sviscerarlo. Vogliamo vedere e sapere e capire, per quanto possiamo, quello che può essere considerato il vertice della passione di Gesù. “Paris Match” riportava uno studio fatto sul lenzuolo – la Sindone – che avvolse il corpo di Gesù quando fu sepolto. Gli studi fatti su questo straordinario pezzo di tessuto fanno pensare che sia veramente autentico. Esso rivela qualcosa, anzi molto, di Cristo quando viveva la sua agonia alzato lassù fra terra e cielo. È di questo Gesù Uomo che oggi vorrei parlarvi. Mi interessa moltissimo, perché è in quelle carni che abitava quell’Anima che attraversò il terribile buio dell’abbandono. Il lenzuolo è esso stesso un reportage: porta infatti impressi molti segni del corpo santo di Cristo. Dice che Gesù era un uomo forte e lavoratore: la muscolatura della spalla e del braccio destro e le mani lo stanno a dimostrare. La muscolatura delle gambe dice che era un camminatore: e noi dal Vangelo ne sappiamo qualcosa. Terribile fu la sua flagellazione: più di cento colpi dati con un ordine preciso. Inchiodato ai piedi, tutto il suo corpo privo di qualsiasi sostegno cadeva in avanti, sorretto soltanto dai chiodi alle mani. La corona di spine non fu come sempre la immaginiamo. La presenza di grossi buchi nel capo dice che gli conficcarono in testa un intero casco di spine. Il volto, con un occhio tumefatto, non sarebbe insanguinato come il resto del corpo, il che confermerebbe l’episodio della Veronica che conosciamo per tradizione. Un ginocchio è leso per una forte caduta. Sangue da ogni dove. Una spada ha raggiunto il suo cuore, passando dal basso del torace… Dolore, dolore, dolore inenarrabile, inconcepibile. Tre lunghe eterne ore così, senza sosta, senza perdere la conoscenza mai. Ho capito che nessuno al mondo può dire di aver mai sofferto come Lui; e che Lui può dire qualcosa di più, sempre, a chiunque nel mondo sia visitato da qualsiasi sofferenza. «Perché Gesù ha sofferto?», mi chiese un giovane coreano giorni fa. C’era una rottura da riaggiustare tra Dio e l’uomo. Solo un prezzo come il suo l’avrebbe riparata. Oggi sembra che i tempi in cui i cristiani meditano i dolori di Gesù e seguono passo passo la sua salita al Calvario siano pressoché tramontati. Sono senz’altro cadute in disuso alcune pratiche arrugginite dal tempo e svuotate di significato, perché non più espressione di amore vero. «Donne, perché piangete sopra di me? Non piangete su di me, ma su voi stesse» (Lc 23, 28), ha ripetuto oggi Gesù a certi cristiani che non comprendono se non la superficie delle cose e portano in sé una pietà pietrificata o quasi, solo sentimentale. Ci sono due cose che occorre capire prima di penetrare il misterioso dolore del nostro Amico crocifisso, il vivo fra i vivi, per tutti i secoli. Ed è che tutto Egli ha sopportato per amore. E che noi dobbiamo rispondere al suo col nostro amore. Come? Dobbiamo fare di ogni dolore fisico, piccolo o grande, che ci tocca, un dono a Lui per continuare anche in noi, venti secoli dopo, la sua Passione per la salvezza del mondo. Egli, infatti, ci ha avvertito: «Se qualcuno vuol venir dietro a me… prenda la sua croce e mi segua» (Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23 )». Chiara Lubich, da “gen”, giugno 1970: editoriale Il nostro compito venti secoli dopo Fonte: Centro Chiara Lubich (altro…)

«La rivista francese “Paris Match” ha riportato un lungo articolo su un documento importantissimo che può svelarci qualcosa di Colui che amiamo. Durante quest’anno – per desiderio dei gen – ho cercato di parlare di un solo argomento: Gesù crocifisso e abbandonato. Vogliamo conoscere quel mistero, vogliamo sviscerarlo. Vogliamo vedere e sapere e capire, per quanto possiamo, quello che può essere considerato il vertice della passione di Gesù. “Paris Match” riportava uno studio fatto sul lenzuolo – la Sindone – che avvolse il corpo di Gesù quando fu sepolto. Gli studi fatti su questo straordinario pezzo di tessuto fanno pensare che sia veramente autentico. Esso rivela qualcosa, anzi molto, di Cristo quando viveva la sua agonia alzato lassù fra terra e cielo. È di questo Gesù Uomo che oggi vorrei parlarvi. Mi interessa moltissimo, perché è in quelle carni che abitava quell’Anima che attraversò il terribile buio dell’abbandono. Il lenzuolo è esso stesso un reportage: porta infatti impressi molti segni del corpo santo di Cristo. Dice che Gesù era un uomo forte e lavoratore: la muscolatura della spalla e del braccio destro e le mani lo stanno a dimostrare. La muscolatura delle gambe dice che era un camminatore: e noi dal Vangelo ne sappiamo qualcosa. Terribile fu la sua flagellazione: più di cento colpi dati con un ordine preciso. Inchiodato ai piedi, tutto il suo corpo privo di qualsiasi sostegno cadeva in avanti, sorretto soltanto dai chiodi alle mani. La corona di spine non fu come sempre la immaginiamo. La presenza di grossi buchi nel capo dice che gli conficcarono in testa un intero casco di spine. Il volto, con un occhio tumefatto, non sarebbe insanguinato come il resto del corpo, il che confermerebbe l’episodio della Veronica che conosciamo per tradizione. Un ginocchio è leso per una forte caduta. Sangue da ogni dove. Una spada ha raggiunto il suo cuore, passando dal basso del torace… Dolore, dolore, dolore inenarrabile, inconcepibile. Tre lunghe eterne ore così, senza sosta, senza perdere la conoscenza mai. Ho capito che nessuno al mondo può dire di aver mai sofferto come Lui; e che Lui può dire qualcosa di più, sempre, a chiunque nel mondo sia visitato da qualsiasi sofferenza. «Perché Gesù ha sofferto?», mi chiese un giovane coreano giorni fa. C’era una rottura da riaggiustare tra Dio e l’uomo. Solo un prezzo come il suo l’avrebbe riparata. Oggi sembra che i tempi in cui i cristiani meditano i dolori di Gesù e seguono passo passo la sua salita al Calvario siano pressoché tramontati. Sono senz’altro cadute in disuso alcune pratiche arrugginite dal tempo e svuotate di significato, perché non più espressione di amore vero. «Donne, perché piangete sopra di me? Non piangete su di me, ma su voi stesse» (Lc 23, 28), ha ripetuto oggi Gesù a certi cristiani che non comprendono se non la superficie delle cose e portano in sé una pietà pietrificata o quasi, solo sentimentale. Ci sono due cose che occorre capire prima di penetrare il misterioso dolore del nostro Amico crocifisso, il vivo fra i vivi, per tutti i secoli. Ed è che tutto Egli ha sopportato per amore. E che noi dobbiamo rispondere al suo col nostro amore. Come? Dobbiamo fare di ogni dolore fisico, piccolo o grande, che ci tocca, un dono a Lui per continuare anche in noi, venti secoli dopo, la sua Passione per la salvezza del mondo. Egli, infatti, ci ha avvertito: «Se qualcuno vuol venir dietro a me… prenda la sua croce e mi segua» (Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23 )». Chiara Lubich, da “gen”, giugno 1970: editoriale Il nostro compito venti secoli dopo Fonte: Centro Chiara Lubich (altro…)

Giu 26, 2015 | Chiesa, Cultura, Spiritualità

Luigino Bruni

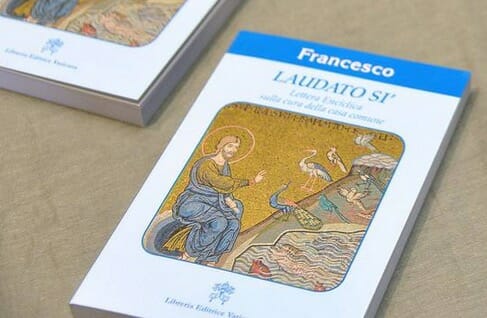

Alcuni commentatori, sedicenti amanti del libero mercato, hanno scritto che l’enciclica Laudato si’ è contro il mercato e contro la libertà economica, espressione dell’anti-modernismo e, addirittura, del marxismo del Papa «preso quasi alla fine del mondo». Nell’enciclica non si trova niente di tutto questo, anzi vi si trova l’opposto. Francesco ci ricorda che il mercato e l’impresa sono preziosi alleati del bene comune se non diventano ideologia, se la parte (il mercato) non diventa il tutto (la vita). Il mercato è una dimensione della vita sociale essenziale per ogni bene comune (sono molte le parole dell’enciclica che lodano gli imprenditori responsabili e le tecnologie al servizio del mercato che include e crea lavoro). Ma non è l’unica, e neppure la prima.

Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.

Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.

A un secondo livello, Francesco ci ricorda qualcosa di fondamentale che oggi è sistematicamente trascurato. La tanto declamata «efficienza», la parola d’ordine della nuova ideologia globale, non è mai una faccenda solo tecnica e quindi eticamente neutrale (34). I calcoli costi-benefici, che sono alla base di ogni scelta “razionale” delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, dipendono decisamente da che cosa inseriamo tra i costi e che cosa tra i benefici. Per decenni abbiamo considerato efficienti imprese che tra i costi non mettevano i danni che stavano producendo nei mari, nei fiumi, nell’atmosfera. Ma il Papa ci invita ad allargare il calcolo a tutte le specie, includendole in una fraternità cosmica, estendono la reciprocità anche ai viventi non umani, dando loro voce nei nostri bilanci economici e politici. C’è, poi, un terzo livello. Anche riconoscendo il «mutuo vantaggio» come legge fondamentale del mercato civile, e magari estendendola anche al rapporto con altre specie viventi e con la terra, il «mutuo vantaggio» non può e non deve essere l’unica legge della vita. È importante, ma non è la sola. Esistono anche quelli che l’economista e filosofo indiano Amartya Sen chiama «gli obblighi di potere». Dobbiamo agire responsabilmente nei confronti del creato perché, oggi, la tecnica ci ha attribuito un potere per determinare unilateralmente conseguenze molto gravi verso altri esseri viventi con i quali siamo legati. Tutto nell’universo è vivo, e tutto ci chiama a responsabilità. Esistono anche obblighi morali senza vantaggi per noi. Il «mutuo vantaggio» del buon mercato non basta a coprire tutto lo spettro della responsabilità e della giustizia. Anche il mercato migliore se diventa l’unico criterio si trasforma in un mostro. Nessuna logica economica ci spinge a lasciare le foreste in eredità a chi vivrà tra mille anni, eppure abbiamo obblighi morali anche verso quei futuri abitanti della terra. Molto importante è la questione del «debito ecologico» (51), che rappresenta uno dei passaggi più alti e profetici dell’enciclica. La logica spietata dei debiti degli Stati domina la terra, mette in ginocchio interi popoli (come nel caso della Grecia), e ne tiene sotto ricatto molti altri. Molto potere nel mondo è esercitato in nome del debito e del credito. Esiste però anche un grande «debito ecologico» del Nord del mondo nei confronti del Sud, di un 10% dell’umanità che ha costruito il proprio benessere scaricando i costi sull’atmosfera di tutti, e che continua a produrre “cambiamenti climatici”. L’espressione “cambiamenti” è fuorviante perché è eticamente neutrale. Il Papa parla invece di «inquinamento» e di deterioramento di quel bene comune chiamato clima (23). Il deterioramento del clima contribuisce alla desertificazione di intere regioni che influiscono decisamente sulle miserie, le morti e le migrazioni dei popoli (25). Di questo immenso «debito ecologico» e di giustizia globale non si tiene conto quando chiudiamo le nostre frontiere a chi arriva da noi perché gli stiamo bruciando la casa. Questo debito ecologico non pesa per nulla nell’ordine politico mondiale, nessuna Troika condanna un Paese perché ha inquinato e desertificato un altro Paese, e così il «debito ecologico» continua a crescere nell’indifferenza dei grandi e dei potenti. Infine, un consiglio. Chi deve ancora leggere questa meravigliosa enciclica, non inizi la lettura nel proprio studio o seduto sul divano. Esca di casa, vada in mezzo a un prato o in un bosco, e lì inizi a meditare il cantico di papa Francesco. La terra di cui ci parla è una terra reale, toccata, sentita, odorata, vista, amata. E, poi, concluda la lettura in qualche periferia reale, in mezzo ai poveri, e guardi il mondo dei ricchi epuloni accanto ai nostri lazzari, e ne abbracci almeno uno, come Francesco. Da questi luoghi potremmo reimparare a «stupirci» (11) delle meraviglie della terra e degli uomini, e così forse potremo capire e pregare Laudato si’». di Luigino Bruni pubblicato su Avvenire il 24/06/2015 www.edc-online.org (altro…)

Giu 26, 2015 | Chiara Lubich, Focolari nel Mondo, Spiritualità

Sobrietà «Ogni mattina, prima di prendere l’autobus, faccio un tratto a piedi e spesso sono attirata da una scena che si ripete: uomini, donne, giovani, anziani, anche vestiti abbastanza dignitosamente, muniti di carrelli della spesa e di asticciole, “pescano” dai cassonetti della spazzatura un po’ di tutto. A modo loro, danno una lezione a me, che pure, in quanto cristiana, cerco di stare attenta all’essenziale e di evitare gli sprechi: quella di scegliere la sobrietà, il riciclo, rispondendo con forza no ogni volta che il consumismo mi lusinga con le sue offerte». (Emi –Italia) La nonna «“Ama i tuoi nemici”. Questa frase del Vangelo mi ha sconvolta, perché – a pensarci bene – anch’io avevo un nemico: la nonna, che da tanti anni la mia famiglia non frequentava per via di vecchi dissapori. Quando ho saputo che non stava per niente bene, ho pensato di andarla a trovare. I miei genitori erano meravigliati che all’improvviso mi fossi ricordata di lei. Loro non si sentivano di andare dopo tanti anni, ma se io lo desideravo potevo farle visita. Quando sono entrata nella sua casa tutti mi guardavano stupiti e mi trattavano freddamente. Non è stato facile, ma mi sono fatta avanti. La nonna era molto grave. Era assopita ma quando si è svegliata, l’ho potuta salutare e lei mi ha abbracciato: “Sei mia nipote, ti ho riconosciuta. Sono contenta, sono contenta…”. Entrambe abbiamo pianto di gioia. Tornata a casa, ho convinto i miei genitori e siamo tornati tutti insieme a trovarla. È stato un momento di grande commozione! Neanche una settimana dopo la nonna ci ha lasciati per il Cielo». (S. A. –Pakistan) Sono stato io «Eravamo in campagna. Accanto a noi abita Tino, un bambino che vive in un ambiente difficile; forse per questo è così violento anche col nostro Andrea, suo coetaneo. Un pomeriggio, trovo la nuova bici di Andrea rotta. Spazientita, voglio assolutamente sapere chi è stato. Poco dopo arriva Andrea mogio mogio. “Mamma, ho rotto io la bicicletta”. Sorpresa, ho dovuto sgridarlo prima di perdonarlo. Il giorno dopo, in un momento di intimità, il bambino mi confessa: “Sai mamma, a rompere la bici è stato Tino. Ma eri così arrabbiata che ho avuto paura per lui. A casa lo sgridano sempre…”». (I.P. Brasile) (altro…)

«Ogni mattina, prima di prendere l’autobus, faccio un tratto a piedi e spesso sono attirata da una scena che si ripete: uomini, donne, giovani, anziani, anche vestiti abbastanza dignitosamente, muniti di carrelli della spesa e di asticciole, “pescano” dai cassonetti della spazzatura un po’ di tutto. A modo loro, danno una lezione a me, che pure, in quanto cristiana, cerco di stare attenta all’essenziale e di evitare gli sprechi: quella di scegliere la sobrietà, il riciclo, rispondendo con forza no ogni volta che il consumismo mi lusinga con le sue offerte». (Emi –Italia) La nonna «“Ama i tuoi nemici”. Questa frase del Vangelo mi ha sconvolta, perché – a pensarci bene – anch’io avevo un nemico: la nonna, che da tanti anni la mia famiglia non frequentava per via di vecchi dissapori. Quando ho saputo che non stava per niente bene, ho pensato di andarla a trovare. I miei genitori erano meravigliati che all’improvviso mi fossi ricordata di lei. Loro non si sentivano di andare dopo tanti anni, ma se io lo desideravo potevo farle visita. Quando sono entrata nella sua casa tutti mi guardavano stupiti e mi trattavano freddamente. Non è stato facile, ma mi sono fatta avanti. La nonna era molto grave. Era assopita ma quando si è svegliata, l’ho potuta salutare e lei mi ha abbracciato: “Sei mia nipote, ti ho riconosciuta. Sono contenta, sono contenta…”. Entrambe abbiamo pianto di gioia. Tornata a casa, ho convinto i miei genitori e siamo tornati tutti insieme a trovarla. È stato un momento di grande commozione! Neanche una settimana dopo la nonna ci ha lasciati per il Cielo». (S. A. –Pakistan) Sono stato io «Eravamo in campagna. Accanto a noi abita Tino, un bambino che vive in un ambiente difficile; forse per questo è così violento anche col nostro Andrea, suo coetaneo. Un pomeriggio, trovo la nuova bici di Andrea rotta. Spazientita, voglio assolutamente sapere chi è stato. Poco dopo arriva Andrea mogio mogio. “Mamma, ho rotto io la bicicletta”. Sorpresa, ho dovuto sgridarlo prima di perdonarlo. Il giorno dopo, in un momento di intimità, il bambino mi confessa: “Sai mamma, a rompere la bici è stato Tino. Ma eri così arrabbiata che ho avuto paura per lui. A casa lo sgridano sempre…”». (I.P. Brasile) (altro…)

Giu 25, 2015 | Chiesa, Dialogo Interreligioso, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità

«Ringrazio voi di questa visita che ho tanto a cuore, visita di fraternità, di dialogo, anche di amicizia. In questo momento storico tanto ferito da guerre, da odio, questi piccoli gesti sono seme di pace e di fraternità». Così Papa Francesco stamattina nell’udienza ai partecipanti, una 60ina provenienti dagli Stati Uniti, al Convegno buddista-cattolico in corso a Castelgandolfo presso il centro internazionale del Movimento dei Focolari. Al microfono di Adriana Masotti, le parole di Roberto Catalano, corresponsabile del dialogo tra le religioni dei Focolari, il rev.do Kyoichi Sugino, del movimento buddista giapponese Rissho Kosei Kai e l’organizzatore dell’evento, prof.Donald W. Mitchell: «Un incontro quello con il Papa molto semplice ma molto intenso, sia i buddisti che i cristiani hanno potuto salutarlo personalmente. Soprattutto, però, è stata molto calorosa l’accoglienza del Papa, che ha ringraziato per questo gesto di amicizia: ha detto che in un momento così doloroso, come quello che noi stiamo vivendo, un gesto come quello fatto da questo gruppo, di andare a fargli visita, è un gesto che riscalda il cuore, che fa bene alla salute ed è un seme di pace, di fraternità e di amicizia». Il tema di questo Convegno è “Sofferenza, liberazione e fraternità”, quindi ha a cuore proprio il tema del dolore… «Il tema è questo e soprattutto vuole mettere in luce quelle che possono essere, in questo momento storico, delle attività comuni per alleviare la sofferenza che c’è nel mondo e, in particolare, anche negli Stati Uniti. Quindi, si parla di sofferenza, ma si parla soprattutto di fraternità. Si vorrebbe vedere cosa si può fare insieme per vivere la fraternità, una fraternità concreta sul territorio». C’è qualcosa in comune tra cristiani e buddisti o le vie sono molto diverse? «In comune c’è la sofferenza. Tutti gli esseri umani soffrono e, in questo, ci sentiamo tutti fratelli e sorelle. Allora Buddha ha trovato una sua via per eliminare le radici della sofferenza e il cristianesimo ha una sua risposta alla sofferenza. Sono risposte senza dubbio diverse, che però possono collaborare per portare dei frutti di fraternità. Il punto non è eliminare la sofferenza, ma coinvolgerci con gli uomini e le donne di buona volontà, per alleviare la sofferenza non soltanto in noi, ma anche nei fratelli e nelle sorelle che ci stanno accanto». Sul Convegno buddista-cattolico, la riflessione del Rev. Kyoichi Sugino: «Penso che questo incontro ruoti intorno a tre punti importanti. Il primo riguarda il fatto che buddisti e cattolici condividono una dottrina della sofferenza, della liberazione e confermano i loro valori condivisi. Il secondo punto riguarda le sfide importanti, tra cui il cambiamento climatico – oggi siamo stati ricevuti in udienza dal Papa: il documento papale è molto importante per noi! – l’estremismo e altre sfide: buddisti e cattolici si sono impegnati a lavorare insieme per superare queste sofferenze. Ho indicato il cambiamento climatico e l’estremismo e altre sfide che dobbiamo affrontare. Il terzo punto concerne il fatto che veniamo dagli Stati Uniti, da città diverse, e ci siamo impegnati a trasferire questo dialogo in azioni concrete nelle nostre diverse città: questo significa che in queste città lavoreremo insieme – cattolici e buddisti – per costruire la pace e superare le sfide comuni, negli Stati Uniti e nel mondo».

«Ringrazio voi di questa visita che ho tanto a cuore, visita di fraternità, di dialogo, anche di amicizia. In questo momento storico tanto ferito da guerre, da odio, questi piccoli gesti sono seme di pace e di fraternità». Così Papa Francesco stamattina nell’udienza ai partecipanti, una 60ina provenienti dagli Stati Uniti, al Convegno buddista-cattolico in corso a Castelgandolfo presso il centro internazionale del Movimento dei Focolari. Al microfono di Adriana Masotti, le parole di Roberto Catalano, corresponsabile del dialogo tra le religioni dei Focolari, il rev.do Kyoichi Sugino, del movimento buddista giapponese Rissho Kosei Kai e l’organizzatore dell’evento, prof.Donald W. Mitchell: «Un incontro quello con il Papa molto semplice ma molto intenso, sia i buddisti che i cristiani hanno potuto salutarlo personalmente. Soprattutto, però, è stata molto calorosa l’accoglienza del Papa, che ha ringraziato per questo gesto di amicizia: ha detto che in un momento così doloroso, come quello che noi stiamo vivendo, un gesto come quello fatto da questo gruppo, di andare a fargli visita, è un gesto che riscalda il cuore, che fa bene alla salute ed è un seme di pace, di fraternità e di amicizia». Il tema di questo Convegno è “Sofferenza, liberazione e fraternità”, quindi ha a cuore proprio il tema del dolore… «Il tema è questo e soprattutto vuole mettere in luce quelle che possono essere, in questo momento storico, delle attività comuni per alleviare la sofferenza che c’è nel mondo e, in particolare, anche negli Stati Uniti. Quindi, si parla di sofferenza, ma si parla soprattutto di fraternità. Si vorrebbe vedere cosa si può fare insieme per vivere la fraternità, una fraternità concreta sul territorio». C’è qualcosa in comune tra cristiani e buddisti o le vie sono molto diverse? «In comune c’è la sofferenza. Tutti gli esseri umani soffrono e, in questo, ci sentiamo tutti fratelli e sorelle. Allora Buddha ha trovato una sua via per eliminare le radici della sofferenza e il cristianesimo ha una sua risposta alla sofferenza. Sono risposte senza dubbio diverse, che però possono collaborare per portare dei frutti di fraternità. Il punto non è eliminare la sofferenza, ma coinvolgerci con gli uomini e le donne di buona volontà, per alleviare la sofferenza non soltanto in noi, ma anche nei fratelli e nelle sorelle che ci stanno accanto». Sul Convegno buddista-cattolico, la riflessione del Rev. Kyoichi Sugino: «Penso che questo incontro ruoti intorno a tre punti importanti. Il primo riguarda il fatto che buddisti e cattolici condividono una dottrina della sofferenza, della liberazione e confermano i loro valori condivisi. Il secondo punto riguarda le sfide importanti, tra cui il cambiamento climatico – oggi siamo stati ricevuti in udienza dal Papa: il documento papale è molto importante per noi! – l’estremismo e altre sfide: buddisti e cattolici si sono impegnati a lavorare insieme per superare queste sofferenze. Ho indicato il cambiamento climatico e l’estremismo e altre sfide che dobbiamo affrontare. Il terzo punto concerne il fatto che veniamo dagli Stati Uniti, da città diverse, e ci siamo impegnati a trasferire questo dialogo in azioni concrete nelle nostre diverse città: questo significa che in queste città lavoreremo insieme – cattolici e buddisti – per costruire la pace e superare le sfide comuni, negli Stati Uniti e nel mondo».  Rev. Sugino, che cosa ha rappresentato per lei l’udienza con il Papa? «L’udienza con Papa Francesco è stata per noi molto importante: egli ha sottolineato l’importanza della fratellanza come base per la nostra collaborazione. Per cui, ogni dialogo in vista della collaborazione per la pace dovrebbe essere basata sulla fratellanza e sulla consapevolezza che siamo tutti fratelli e sorelle che proprio in funzione di questa fratellanza lavoriamo insieme per la pace. Quindi, il suo grande e profondo messaggio di fratellanza è stato per tutti noi un grande incoraggiamento. Egli è pronto a lavorare con noi per la tutela del clima e anche in altri ambiti. Verrà a New York e a Washington per continuare insieme nella strada intrapresa degli impegni comuni». Il prof. Donald W. Mitchell è l’organizzatore del Convegno di questi giorni: «Abbiamo invitato leader buddisti e cattolici dalle città di San Francisco, Chicago, New York e Washington, coinvolti in attività sociali. Il Papa ha chiesto una nuova opprtunità di dialogo di fratellanza, dove la fratellanza porta all’azione sociale. Questi gruppi di cattolici e buddisti stanno costruendo, nelle diverse città, proprio questo tipo di dialogo fraterno e questo sarà allargato ad altri buddisti e ad altri cattolici, affinché si instauri un dialogo di collaborazione per curare i mali sociali nelle loro città, diversi tipi di malesseri sociali. Ci saranno movimenti di base locali di collaborazione, che potranno combinare le risorse di buddisti e operatori sociali per affrontare meglio i problemi sociali nelle città». Fonte: Radio Vaticana (altro…)

Rev. Sugino, che cosa ha rappresentato per lei l’udienza con il Papa? «L’udienza con Papa Francesco è stata per noi molto importante: egli ha sottolineato l’importanza della fratellanza come base per la nostra collaborazione. Per cui, ogni dialogo in vista della collaborazione per la pace dovrebbe essere basata sulla fratellanza e sulla consapevolezza che siamo tutti fratelli e sorelle che proprio in funzione di questa fratellanza lavoriamo insieme per la pace. Quindi, il suo grande e profondo messaggio di fratellanza è stato per tutti noi un grande incoraggiamento. Egli è pronto a lavorare con noi per la tutela del clima e anche in altri ambiti. Verrà a New York e a Washington per continuare insieme nella strada intrapresa degli impegni comuni». Il prof. Donald W. Mitchell è l’organizzatore del Convegno di questi giorni: «Abbiamo invitato leader buddisti e cattolici dalle città di San Francisco, Chicago, New York e Washington, coinvolti in attività sociali. Il Papa ha chiesto una nuova opprtunità di dialogo di fratellanza, dove la fratellanza porta all’azione sociale. Questi gruppi di cattolici e buddisti stanno costruendo, nelle diverse città, proprio questo tipo di dialogo fraterno e questo sarà allargato ad altri buddisti e ad altri cattolici, affinché si instauri un dialogo di collaborazione per curare i mali sociali nelle loro città, diversi tipi di malesseri sociali. Ci saranno movimenti di base locali di collaborazione, che potranno combinare le risorse di buddisti e operatori sociali per affrontare meglio i problemi sociali nelle città». Fonte: Radio Vaticana (altro…)

«Il nostro lavoro consiste nel realizzare progetti infrastrutturali complessi e ciò comporta un’elevata responsabilità – spiega Milkowski. Nella proposta EdC ho trovato la necessaria libertà interiore e la distanza da me stesso, valori questi che mi hanno portato a prendere decisioni non più solo mie, ma frutto di intese condivise. Decisioni che poi si rivelavano quelle giuste per lo sviluppo della ditta». Milkowski racconta che con i colleghi e il personale cercano di vivere sulla base del reciproco rispetto, cercando di diffondere un clima di fiducia e mettendo al primo posto le relazioni interpersonali. Sul regolamento interno infatti è ripresa la Regola d’Oro presente in quasi tutti i testi sacri delle varie religioni: ‘Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro’, «come un’opportunità – spiega il presidente – data a ciascun dipendente per fare delle scelte in libertà». Da 2 anni Andrzej Miłkowski ha cominciato a consegnare gradualmente la gestione della ditta a suo figlio Stanisław: anche questo passaggio generazionale sta avvenendo alla luce dei valori acquisiti in questi anni. «Penso – riflette Andrzej – che ciò sia un risultato dello stile di vita lavorativo che tutti in azienda, il personale e l’amministrazione, riceviamo da Dio. Se ogni giorno facciamo un tentativo, anche piccolo, di vivere i valori evangelici praticando la preghiera e accostandoci all’Eucaristia – conclude l’imprenditore polacco – riceviamo dal Creatore un ‘di più’ di capacità anche di fronte ai problemi di progettazione, come pure nel risolvere questioni professionali e famigliari; per ascoltare e per parlare. Così costruiamo il Regno di Dio… e il resto ci sarà dato in aggiunta. Questo lo sperimentiamo ogni giorno. Infatti, nonostante la crisi, la ditta continua a svilupparsi e a crescere». (altro…)

«Il nostro lavoro consiste nel realizzare progetti infrastrutturali complessi e ciò comporta un’elevata responsabilità – spiega Milkowski. Nella proposta EdC ho trovato la necessaria libertà interiore e la distanza da me stesso, valori questi che mi hanno portato a prendere decisioni non più solo mie, ma frutto di intese condivise. Decisioni che poi si rivelavano quelle giuste per lo sviluppo della ditta». Milkowski racconta che con i colleghi e il personale cercano di vivere sulla base del reciproco rispetto, cercando di diffondere un clima di fiducia e mettendo al primo posto le relazioni interpersonali. Sul regolamento interno infatti è ripresa la Regola d’Oro presente in quasi tutti i testi sacri delle varie religioni: ‘Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro’, «come un’opportunità – spiega il presidente – data a ciascun dipendente per fare delle scelte in libertà». Da 2 anni Andrzej Miłkowski ha cominciato a consegnare gradualmente la gestione della ditta a suo figlio Stanisław: anche questo passaggio generazionale sta avvenendo alla luce dei valori acquisiti in questi anni. «Penso – riflette Andrzej – che ciò sia un risultato dello stile di vita lavorativo che tutti in azienda, il personale e l’amministrazione, riceviamo da Dio. Se ogni giorno facciamo un tentativo, anche piccolo, di vivere i valori evangelici praticando la preghiera e accostandoci all’Eucaristia – conclude l’imprenditore polacco – riceviamo dal Creatore un ‘di più’ di capacità anche di fronte ai problemi di progettazione, come pure nel risolvere questioni professionali e famigliari; per ascoltare e per parlare. Così costruiamo il Regno di Dio… e il resto ci sarà dato in aggiunta. Questo lo sperimentiamo ogni giorno. Infatti, nonostante la crisi, la ditta continua a svilupparsi e a crescere». (altro…)

«Quando parliamo di migrazioni, i numeri dicono più delle parole: da un rapporto pubblicato a ottobre del 2014, si deduce che nel mondo siamo 7 miliardi e 124 milioni di persone. Se la ricchezza fosse ripartita in maniera equa, ogni persona disporrebbe di un reddito medio annuo di circa 14.000 dollari USA. In realtà, 2 miliardi e 700 milioni di persone hanno un reddito di 2 dollari e mezzo al giorno. Ora, questa disuguaglianza economica, che è una disuguaglianza sociale, ha un impatto molto forte sul fenomeno migratorio: popoli interi si spostano verso i Paesi più ricchi». Chi è il migrante? Nel 2013, l’ONU ha ritenuto che nel mondo si siano spostate 232 milioni di persone. E definisce il migrante come “una persona che lascia il proprio Paese per motivi di lavoro e si stabilisce in un altro posto per un periodo superiore a 12 mesi”. «È l’unica definizione che si trova … che ritengo piuttosto riduttiva – sottolinea Flavia Cerino –. Infatti, ci sono i rifugiati (quelli che hanno bisogno di un asilo politico presso un altro Paese), i profughi che fuggono da situazioni di guerra, i cosiddetti “clandestini” (che si spostano senza avere un documento idoneo a entrare in un altro Stato). E anche le ragioni sono le più diverse: guerra, povertà, studio, interessi culturali, catastrofi naturali … Quindi le condizioni umane che si racchiudono in una sola parola, migrante, sono molto diverse».

«Quando parliamo di migrazioni, i numeri dicono più delle parole: da un rapporto pubblicato a ottobre del 2014, si deduce che nel mondo siamo 7 miliardi e 124 milioni di persone. Se la ricchezza fosse ripartita in maniera equa, ogni persona disporrebbe di un reddito medio annuo di circa 14.000 dollari USA. In realtà, 2 miliardi e 700 milioni di persone hanno un reddito di 2 dollari e mezzo al giorno. Ora, questa disuguaglianza economica, che è una disuguaglianza sociale, ha un impatto molto forte sul fenomeno migratorio: popoli interi si spostano verso i Paesi più ricchi». Chi è il migrante? Nel 2013, l’ONU ha ritenuto che nel mondo si siano spostate 232 milioni di persone. E definisce il migrante come “una persona che lascia il proprio Paese per motivi di lavoro e si stabilisce in un altro posto per un periodo superiore a 12 mesi”. «È l’unica definizione che si trova … che ritengo piuttosto riduttiva – sottolinea Flavia Cerino –. Infatti, ci sono i rifugiati (quelli che hanno bisogno di un asilo politico presso un altro Paese), i profughi che fuggono da situazioni di guerra, i cosiddetti “clandestini” (che si spostano senza avere un documento idoneo a entrare in un altro Stato). E anche le ragioni sono le più diverse: guerra, povertà, studio, interessi culturali, catastrofi naturali … Quindi le condizioni umane che si racchiudono in una sola parola, migrante, sono molto diverse».

Estelle è la sorella maggiore di otto fratelli di una famiglia ivoriana che, dopo aver lavorato 3 anni come segretaria in una clinica medica di Abidjan, si trasferisce a

Estelle è la sorella maggiore di otto fratelli di una famiglia ivoriana che, dopo aver lavorato 3 anni come segretaria in una clinica medica di Abidjan, si trasferisce a

Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.

Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.